2020-2021学年浙教版初中数学七年级下册 1.4 平行线的性质 教学设计

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年浙教版初中数学七年级下册 1.4 平行线的性质 教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 131.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 数学 | ||

| 更新时间 | 2021-06-17 19:36:50 | ||

图片预览

文档简介

《平行线的性质》教学设计

一、教学目标

1、知识与技能目标:掌握平行线的性质,会用平行线的性质进行推理和计算.

2、能力目标:经历观察、操作、推理、交流等活动,进一步发展空间观念,培养学生的观察分析能力、简单的逻辑推理能力及有条理的表达能力.

3、情感、态度与价值观:

1.通过学习平行线的性质与判定的联系与区别,让学生懂得事是

2.体验数学与实际生活的密切联系

二、教学重点和难点

重点:平行线的三个性质以及综合运用平行线性质、判定等知识解题。难点:区分性质和判定以及怎样综合运用解平行线性质、判定等知识题。

三、教材分析

平行线是最简单、最基本的几何图形,在生活中随处可见,它不仅是研究其他图形的基础,而且在实际中也有着广泛的应用。因此,探索和掌握好它的有关知识,对学生更好的认识世界、发展空间观念和推理能力都是非常重要的。

因此,无论在知识技能上,还是在学生能力的培养及感情教育等方面,这节课都起着十分重要的作用。

四、学生情况分析

考虑本校大部分学生的基础比较差,缺乏自学能力,动手能力比较差,所以,应该重视学生学习兴趣和态度的培养、重视学生的自主探索和合作交流以及新意识的培养。利用七年级学生都有好胜、好强的特点,扭转学数学难、数学枯燥的这种局面。形成一种勤动手、勤动脑,勤探索和肯合作交流的良好气氛

五、学法引导

1.教师教法:采用尝试指导、引导发现法,充分发挥学生的主体作用。

2.学生学法:在教师的指导下,积极思维,主动发现,认真研究.

六、教学设计

教学环节及时间

活动目标

教学内容

活动设计

三省四环节教学模式应用及分析

自省在预习基础之上提出问题(5分钟)

复习导入

怎样判定两条直线平行?这就是说,利用同位角、内错角和同旁内角可以判定两条直线平行,反过来,两条直线平行,同位角、内错角和同旁内角各有什么关系呢?

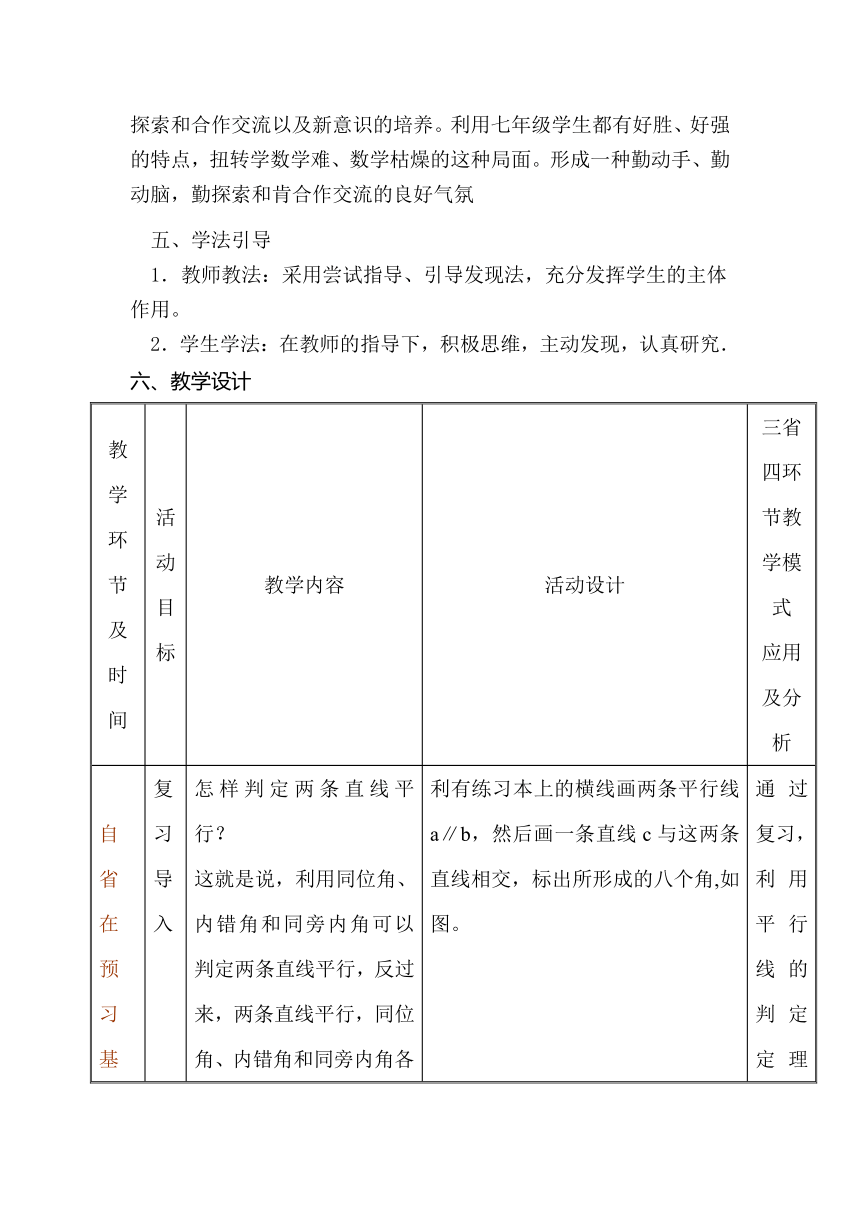

利有练习本上的横线画两条平行线a∥b,然后画一条直线c与这两条直线相交,标出所形成的八个角,如图。

度量这些角的度数,把结果填入表内:角∠1∠2∠3∠4∠5∠6∠7∠8度数哪些角是同位角?它们具有怎样的数量关系?

哪些角是内错角?它们具有怎样的数量关系?哪些角是同旁内角?它们具有怎样的数量关系?再任意画一条截线d,同样度量并计算各个角的度数,这种数量关系还成立吗?

通过复习,利用平行线的判定定理与性质定理的互逆关系自然引入新课。

互省

学生通过课本习题和例题,提高学生的认知能力

探究1

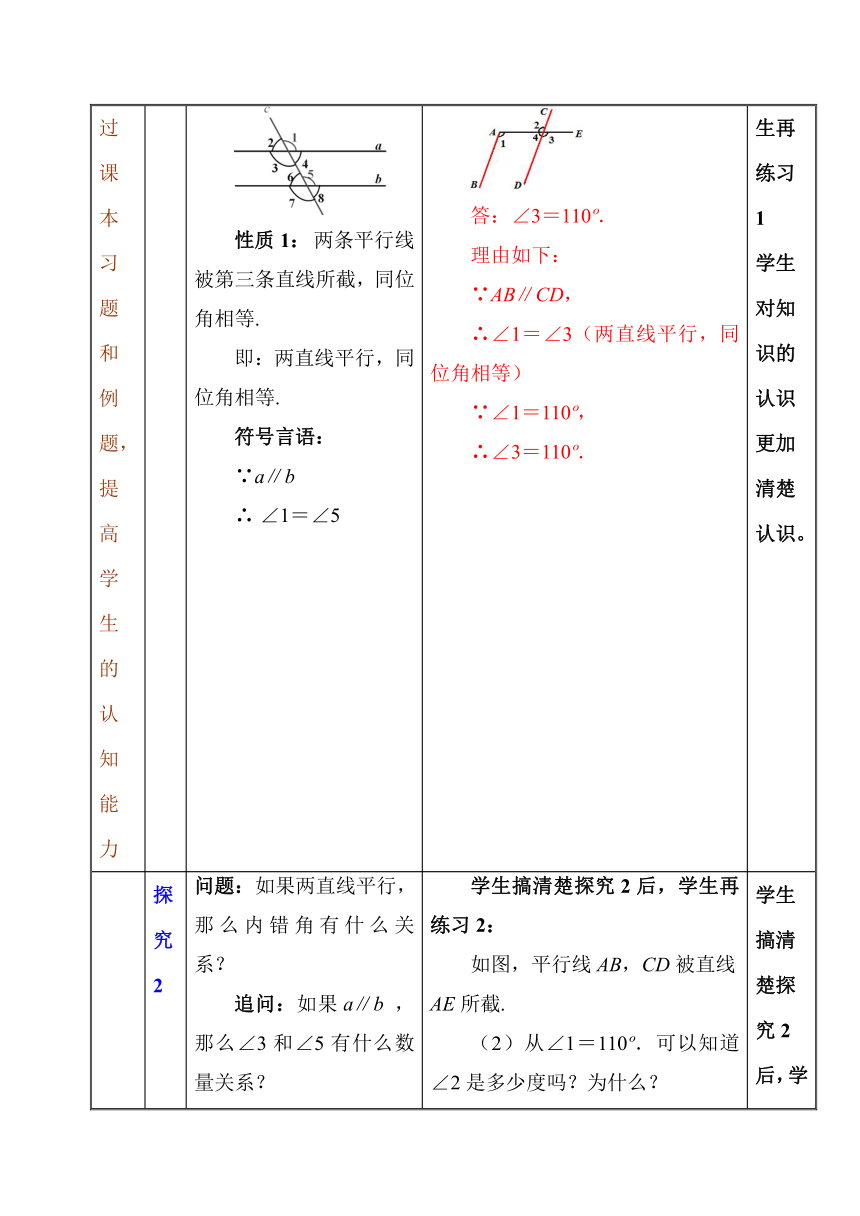

问题:如果两直线平行,那么同位角有什么关系?追问:分别量一量∠1和∠5的度数?它们之间有什么数量关系?性质1:

两条平行线被第三条直线所截,同位角相等.

即:两直线平行,同位角相等.符号言语:∵a∥b∴

∠1=∠5

学生在预习基础后,教师提问,然后练习1:如图,平行线AB,CD被直线AE所截.(1)从∠1=110?.可以知道∠3是多少度吗?为什么?答:∠3=110?.理由如下:∵AB∥CD,∴∠1=∠3(两直线平行,同位角相等)∵∠1=110?,∴∠3=110?.

学生搞清楚探究1后,学生再练习1学生对知识的认识更加清楚认识。

探究2

问题:如果两直线平行,那么内错角有什么关系?追问:如果a∥b

,那么∠3和∠5有什么数量关系?证明:∵a∥b

∴∠1=∠5∵∠1=∠3∴∠3=∠5.性质2:两条平行线被第三条直线所截,内错角相等.

即:两直线平行,内错角相等.符号言语:∵a∥b∴

∠3=∠5

学生搞清楚探究2后,学生再练习2:如图,平行线AB,CD被直线AE所截.(2)从∠1=110?.可以知道∠2是多少度吗?为什么?答:∠2=110?.理由如下:∵AB∥CD,∴∠1=∠2(两直线平行,内错角相等)∵

∠1=110?,

学生搞清楚探究2后,学生再练习2学生对知识的认识更加清楚认识。

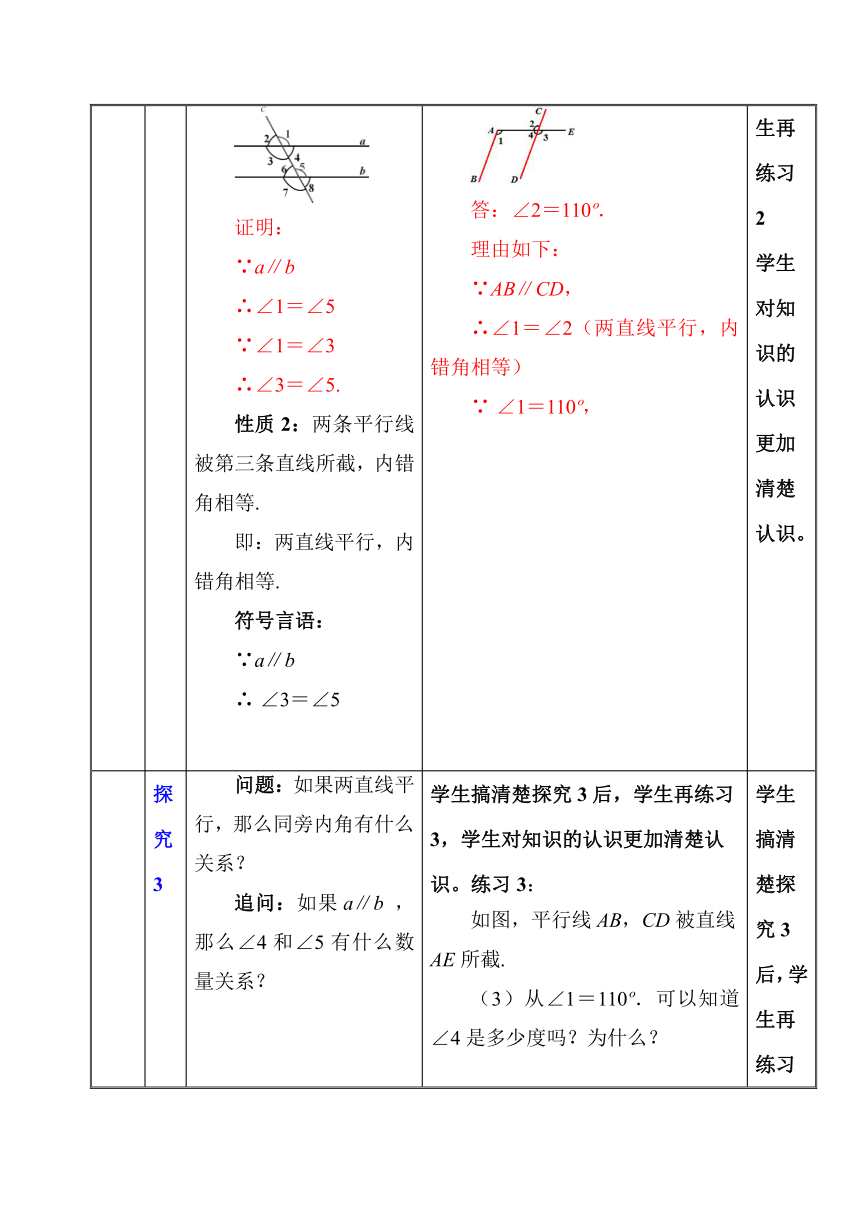

探究3

问题:如果两直线平行,那么同旁内角有什么关系?追问:如果a∥b

,那么∠4和∠5有什么数量关系?证明:∵a∥b

∴∠1=∠5∵∠1+∠4=180°∴∠5+∠4=180°性质3:两条平行线被第三条直线所截,同旁内角互补.

即:两直线平行,同旁内角互补.符号言语:∵a∥b∴∠5+∠4=180°

学生搞清楚探究3后,学生再练习3,学生对知识的认识更加清楚认识。练习3:

如图,平行线AB,CD被直线AE所截.(3)从∠1=110?.可以知道∠4是多少度吗?为什么?答:∠4=70?.理由如下:∵AB∥CD,∴

∠1+∠4=180?

(两直线平行,同旁内角互补)∵∠1=110?,∴∠4=70?.

学生搞清楚探究3后,学生再练习3学生对知识的认识更加清楚认识。

它省是学生对知识的提高。

应用提高

例:如图,是一块梯形铁片的残余部分,量得∠A=100?,∠B=115?,梯形的另外两个角分别是多少度?追问:梯形的上、下两底有什么位置关系?(平行)解:∵AB∥CD

,∴∠A+∠D

=180?,∠B+∠C

=180?.(两直线平行,同旁内角互补)∴∠D

=180?-∠A

=180?-100?=80?

,

∠C

=180?-∠B

=180?-115?

=65?

.∴梯形的另外两个角分别是80?,65?.

学生搞清楚例题后,学生再练习,学生对知识的认识更加清楚认识。练习4:

如图,已知AB∥CD,AE∥CF,∠A=

39°,∠C是多少度?为什么?解:∵AB∥CD,

∴

∠C=∠1.

∵

AE∥CF,

∴

∠A=∠1.

∴

∠C=∠A.∵∠A=

39?,

∴∠C=

39?.追问:你还有其它的方法吗?

归纳

5.如图1,若AB∥DE

, AC∥DF,请说出∠A和∠D之

间的数量关系,并说明理由.解:

∠A

=∠D.理由:

∵

AB∥DE(

)∴∠A

=_______

(

)∵AC∥DF(

)

∴∠D=______

(

)∴∠A=∠D

(

)

通过归纳总结学生对知识的结构、知识的脉络有更清晰的认识。

体验收获

达标测评

今天我们学习了哪些知识?1.本节课,你学习了哪些平行线的性质?2.结合实际,说一说什么时候需要使用平行线的性质,什么时候需要使用平行线的判定吗?

如图2,若AB∥DE

, AC∥DF,请说出∠A和∠D之间的数量关系,并说明理由.解:

∠A+∠D=180o.

理由:∵

AB∥DE(

)∴∠A=______(

)∵AC∥DF(

)

∴∠D+_______=180o(

)∴∠A+∠D=180o(

)

教学反思:本节课的成功之处:

1、这节课是在学生已学习平行线判断方法的基础上进行的,所以我通过创设一个疑问:能不能通过两直线平行,来得到同位角相等呢,自然引入新课,激发学生的思考,进而引导学生进行平行线性质的探索。

2、整个课最突出的环节是平行线性质的得到过程,事先让学生准备好白纸,三角板,在上课时学生通过自主画图进行探索,得到猜想,再通过验证发现的。即在学生充分活动的基础上,由学生自己发现问题的结论,让学生感受成功的喜悦,增强学习的兴趣和学习的自信心。在探究“两直线平行,同位角相等”时,要求全体学生参与,体现了新课程理念下的交流与合作。

3、在教学中,设计了知识的拓展环节,加深了学生对平行性质的理解。

4、在练习的设置过程中,从简到难,由简单的平行线性质的应用到平行线性质两步或三步运用,学生容易接受。重点做到以下三个方面的转变:

①教的转变:本节课教师的角色从知识的传授者转变为学生学习的组织者、引导者、合作者与共同研究者。在引导学生画图、测量、发现结论后,利用几何画板直观地、动态地展示同位角的关系,激发学生自觉地探究数学问题,体验发现的乐趣。

②学的转变:学生的角色从学会转变为会学。本节课学生不是停留在学会课本知识的层面上,而是站在研究者的角度深入其境。

③课堂氛围的转变:整节课以“流畅、开放、合作、‘隐’导”为基本特征,教师对学生的思维活动减少干预,教学过程呈现一种比较流畅的特征,整节课学生与学生、学生与教师之间以“对话”、“讨论”为出发点,以互助、合作为手段,以解决问题为目的,让学生在一个较为宽松的环境中自主选择获得成功的方向,判断发现的价值.

需要注意的地方:

1、不能完全让学生自学。要循序渐进,在学生自学的时候,要多走,多看,多听,及时发现问题及时解决。学生的独立学习能力不强,基础又较差,不能所有的章节都用自学,有的知识,还是要以教师讲为主。

2、要兼顾班级的差异性。不同班级,不同方法。

3、耐心尤为重要。要在学生不爱学习时及时转换教学方法,不能对学生失去耐心。要不停的寻找适合的方法进行教学,并且逐步的培养其自学的能力,这是一个长期的过程。

不足之处在于学生对平行线的判定与性质区别运用存在问题。

5

7

8

6

P

F

C

E

B

A

D

F

C

E

B

A

D

P

一、教学目标

1、知识与技能目标:掌握平行线的性质,会用平行线的性质进行推理和计算.

2、能力目标:经历观察、操作、推理、交流等活动,进一步发展空间观念,培养学生的观察分析能力、简单的逻辑推理能力及有条理的表达能力.

3、情感、态度与价值观:

1.通过学习平行线的性质与判定的联系与区别,让学生懂得事是

2.体验数学与实际生活的密切联系

二、教学重点和难点

重点:平行线的三个性质以及综合运用平行线性质、判定等知识解题。难点:区分性质和判定以及怎样综合运用解平行线性质、判定等知识题。

三、教材分析

平行线是最简单、最基本的几何图形,在生活中随处可见,它不仅是研究其他图形的基础,而且在实际中也有着广泛的应用。因此,探索和掌握好它的有关知识,对学生更好的认识世界、发展空间观念和推理能力都是非常重要的。

因此,无论在知识技能上,还是在学生能力的培养及感情教育等方面,这节课都起着十分重要的作用。

四、学生情况分析

考虑本校大部分学生的基础比较差,缺乏自学能力,动手能力比较差,所以,应该重视学生学习兴趣和态度的培养、重视学生的自主探索和合作交流以及新意识的培养。利用七年级学生都有好胜、好强的特点,扭转学数学难、数学枯燥的这种局面。形成一种勤动手、勤动脑,勤探索和肯合作交流的良好气氛

五、学法引导

1.教师教法:采用尝试指导、引导发现法,充分发挥学生的主体作用。

2.学生学法:在教师的指导下,积极思维,主动发现,认真研究.

六、教学设计

教学环节及时间

活动目标

教学内容

活动设计

三省四环节教学模式应用及分析

自省在预习基础之上提出问题(5分钟)

复习导入

怎样判定两条直线平行?这就是说,利用同位角、内错角和同旁内角可以判定两条直线平行,反过来,两条直线平行,同位角、内错角和同旁内角各有什么关系呢?

利有练习本上的横线画两条平行线a∥b,然后画一条直线c与这两条直线相交,标出所形成的八个角,如图。

度量这些角的度数,把结果填入表内:角∠1∠2∠3∠4∠5∠6∠7∠8度数哪些角是同位角?它们具有怎样的数量关系?

哪些角是内错角?它们具有怎样的数量关系?哪些角是同旁内角?它们具有怎样的数量关系?再任意画一条截线d,同样度量并计算各个角的度数,这种数量关系还成立吗?

通过复习,利用平行线的判定定理与性质定理的互逆关系自然引入新课。

互省

学生通过课本习题和例题,提高学生的认知能力

探究1

问题:如果两直线平行,那么同位角有什么关系?追问:分别量一量∠1和∠5的度数?它们之间有什么数量关系?性质1:

两条平行线被第三条直线所截,同位角相等.

即:两直线平行,同位角相等.符号言语:∵a∥b∴

∠1=∠5

学生在预习基础后,教师提问,然后练习1:如图,平行线AB,CD被直线AE所截.(1)从∠1=110?.可以知道∠3是多少度吗?为什么?答:∠3=110?.理由如下:∵AB∥CD,∴∠1=∠3(两直线平行,同位角相等)∵∠1=110?,∴∠3=110?.

学生搞清楚探究1后,学生再练习1学生对知识的认识更加清楚认识。

探究2

问题:如果两直线平行,那么内错角有什么关系?追问:如果a∥b

,那么∠3和∠5有什么数量关系?证明:∵a∥b

∴∠1=∠5∵∠1=∠3∴∠3=∠5.性质2:两条平行线被第三条直线所截,内错角相等.

即:两直线平行,内错角相等.符号言语:∵a∥b∴

∠3=∠5

学生搞清楚探究2后,学生再练习2:如图,平行线AB,CD被直线AE所截.(2)从∠1=110?.可以知道∠2是多少度吗?为什么?答:∠2=110?.理由如下:∵AB∥CD,∴∠1=∠2(两直线平行,内错角相等)∵

∠1=110?,

学生搞清楚探究2后,学生再练习2学生对知识的认识更加清楚认识。

探究3

问题:如果两直线平行,那么同旁内角有什么关系?追问:如果a∥b

,那么∠4和∠5有什么数量关系?证明:∵a∥b

∴∠1=∠5∵∠1+∠4=180°∴∠5+∠4=180°性质3:两条平行线被第三条直线所截,同旁内角互补.

即:两直线平行,同旁内角互补.符号言语:∵a∥b∴∠5+∠4=180°

学生搞清楚探究3后,学生再练习3,学生对知识的认识更加清楚认识。练习3:

如图,平行线AB,CD被直线AE所截.(3)从∠1=110?.可以知道∠4是多少度吗?为什么?答:∠4=70?.理由如下:∵AB∥CD,∴

∠1+∠4=180?

(两直线平行,同旁内角互补)∵∠1=110?,∴∠4=70?.

学生搞清楚探究3后,学生再练习3学生对知识的认识更加清楚认识。

它省是学生对知识的提高。

应用提高

例:如图,是一块梯形铁片的残余部分,量得∠A=100?,∠B=115?,梯形的另外两个角分别是多少度?追问:梯形的上、下两底有什么位置关系?(平行)解:∵AB∥CD

,∴∠A+∠D

=180?,∠B+∠C

=180?.(两直线平行,同旁内角互补)∴∠D

=180?-∠A

=180?-100?=80?

,

∠C

=180?-∠B

=180?-115?

=65?

.∴梯形的另外两个角分别是80?,65?.

学生搞清楚例题后,学生再练习,学生对知识的认识更加清楚认识。练习4:

如图,已知AB∥CD,AE∥CF,∠A=

39°,∠C是多少度?为什么?解:∵AB∥CD,

∴

∠C=∠1.

∵

AE∥CF,

∴

∠A=∠1.

∴

∠C=∠A.∵∠A=

39?,

∴∠C=

39?.追问:你还有其它的方法吗?

归纳

5.如图1,若AB∥DE

, AC∥DF,请说出∠A和∠D之

间的数量关系,并说明理由.解:

∠A

=∠D.理由:

∵

AB∥DE(

)∴∠A

=_______

(

)∵AC∥DF(

)

∴∠D=______

(

)∴∠A=∠D

(

)

通过归纳总结学生对知识的结构、知识的脉络有更清晰的认识。

体验收获

达标测评

今天我们学习了哪些知识?1.本节课,你学习了哪些平行线的性质?2.结合实际,说一说什么时候需要使用平行线的性质,什么时候需要使用平行线的判定吗?

如图2,若AB∥DE

, AC∥DF,请说出∠A和∠D之间的数量关系,并说明理由.解:

∠A+∠D=180o.

理由:∵

AB∥DE(

)∴∠A=______(

)∵AC∥DF(

)

∴∠D+_______=180o(

)∴∠A+∠D=180o(

)

教学反思:本节课的成功之处:

1、这节课是在学生已学习平行线判断方法的基础上进行的,所以我通过创设一个疑问:能不能通过两直线平行,来得到同位角相等呢,自然引入新课,激发学生的思考,进而引导学生进行平行线性质的探索。

2、整个课最突出的环节是平行线性质的得到过程,事先让学生准备好白纸,三角板,在上课时学生通过自主画图进行探索,得到猜想,再通过验证发现的。即在学生充分活动的基础上,由学生自己发现问题的结论,让学生感受成功的喜悦,增强学习的兴趣和学习的自信心。在探究“两直线平行,同位角相等”时,要求全体学生参与,体现了新课程理念下的交流与合作。

3、在教学中,设计了知识的拓展环节,加深了学生对平行性质的理解。

4、在练习的设置过程中,从简到难,由简单的平行线性质的应用到平行线性质两步或三步运用,学生容易接受。重点做到以下三个方面的转变:

①教的转变:本节课教师的角色从知识的传授者转变为学生学习的组织者、引导者、合作者与共同研究者。在引导学生画图、测量、发现结论后,利用几何画板直观地、动态地展示同位角的关系,激发学生自觉地探究数学问题,体验发现的乐趣。

②学的转变:学生的角色从学会转变为会学。本节课学生不是停留在学会课本知识的层面上,而是站在研究者的角度深入其境。

③课堂氛围的转变:整节课以“流畅、开放、合作、‘隐’导”为基本特征,教师对学生的思维活动减少干预,教学过程呈现一种比较流畅的特征,整节课学生与学生、学生与教师之间以“对话”、“讨论”为出发点,以互助、合作为手段,以解决问题为目的,让学生在一个较为宽松的环境中自主选择获得成功的方向,判断发现的价值.

需要注意的地方:

1、不能完全让学生自学。要循序渐进,在学生自学的时候,要多走,多看,多听,及时发现问题及时解决。学生的独立学习能力不强,基础又较差,不能所有的章节都用自学,有的知识,还是要以教师讲为主。

2、要兼顾班级的差异性。不同班级,不同方法。

3、耐心尤为重要。要在学生不爱学习时及时转换教学方法,不能对学生失去耐心。要不停的寻找适合的方法进行教学,并且逐步的培养其自学的能力,这是一个长期的过程。

不足之处在于学生对平行线的判定与性质区别运用存在问题。

5

7

8

6

P

F

C

E

B

A

D

F

C

E

B

A

D

P

同课章节目录

- 第一章 平行线

- 1.1平行线

- 1.2同位角、内错角、同旁内角

- 1.3平行线的判定

- 1.4平行线的性质

- 1.5图形的平移

- 第二章 二元一次方程组

- 2.1 二元一次方程

- 2.2 二元一次方程组

- 2.3 解二元一次方程组

- 2.4 二元一次方程组的应用

- 2.5 三元一次方程组及其解法(选学)

- 第三章 整式的乘除

- 3.1 同底数幂的乘法

- 3.2 单项式的乘法

- 3.3 多项式的乘法

- 3.4 乘法公式

- 3.5 整式的化简

- 3.6 同底数幂的除法

- 3.7 整式的除法

- 第四章 因式分解

- 4.1 因式分解

- 4.2 提取公因式

- 4.3 用乘法公式分解因式

- 第五章 分式

- 5.1 分式

- 5.2分式的基本性质

- 5.3 分式的乘除

- 5.4 分式的加减

- 5.5 分式方程

- 第六章 数据与统计图表

- 6.1数据的收集与整理

- 6.2条形统计图和折线统计图

- 6.3扇形统计图

- 6.4频数与频率

- 6.5频数直方图