第10课 管仲列传(23张ppt)

图片预览

文档简介

课件23张PPT。管仲列传管仲列传

司马迁学习目标:

1、积累文言知识,翻译重点语句

2、培养探究能力

3、欣赏管仲的人格魅力管仲,春秋时齐国著名的政治家。齐桓公尊称管仲为“仲父”。

管仲从政40多年,在政治、经济、军事等方面进行了一系列改革,使齐国国力大振,使齐桓公成为“春秋五霸”的第一个霸主。

管仲被后人尊为一代名相。

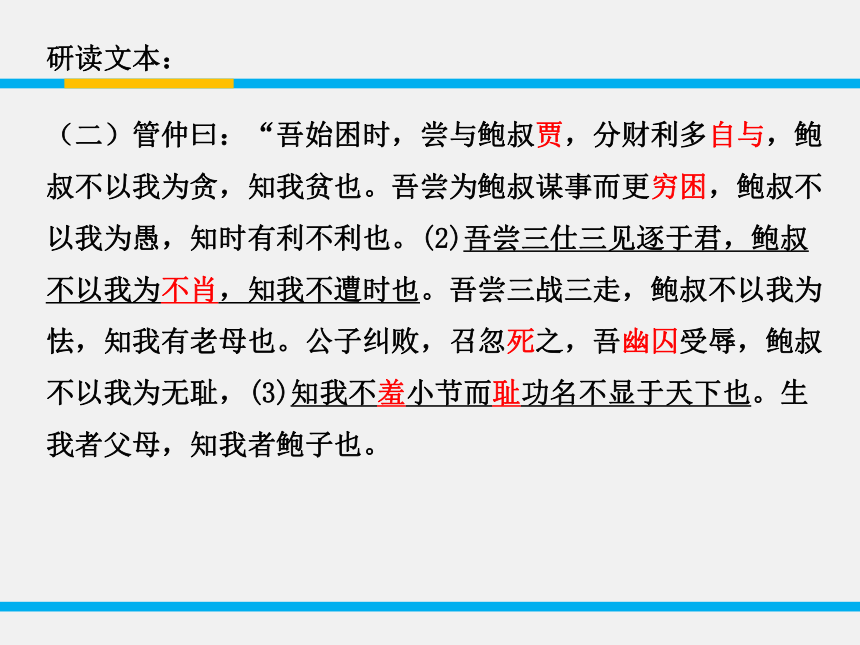

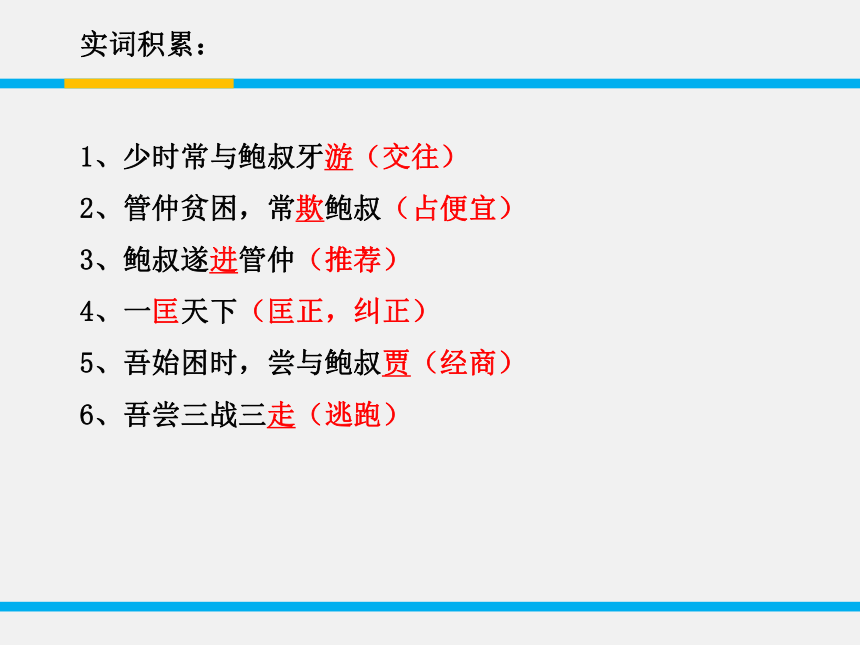

他与鲍叔牙的友谊更为后人称道。管仲简介:研读文本:(一)管仲夷吾者,颍上人也。少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤。管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。已而鲍叔事公子小白,管仲事公子纠。及小白立,为桓公,公子纠死,管仲囚焉。鲍叔遂进管仲。 (1)管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。(二)管仲曰:“吾始困时,尝与鲍叔贾,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。(2)吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,召忽死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,(3)知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。 研读文本:1、少时常与鲍叔牙游(交往)

2、管仲贫困,常欺鲍叔(占便宜)

3、鲍叔遂进管仲(推荐)

4、一匡天下(匡正,纠正)

5、吾始困时,尝与鲍叔贾(经商)

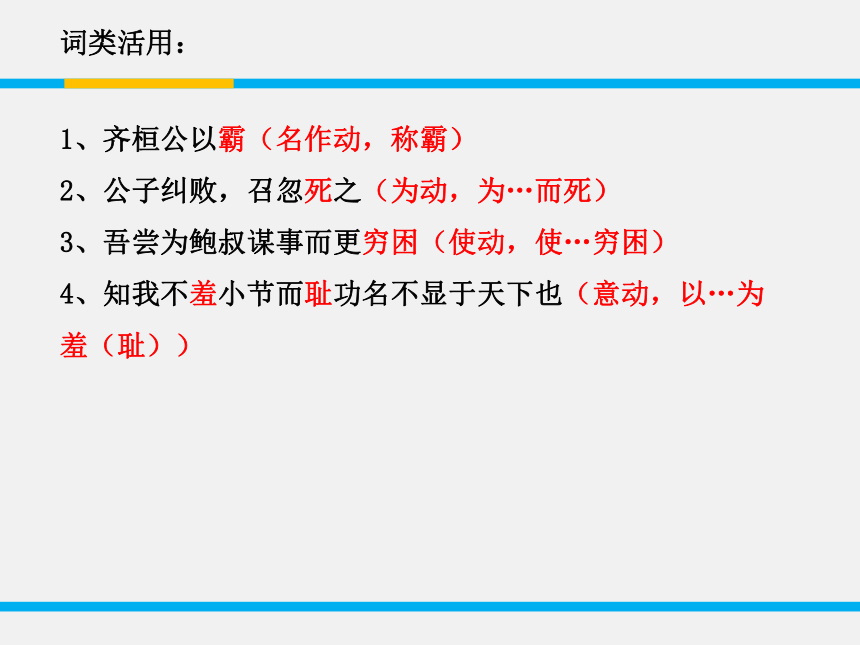

6、吾尝三战三走(逃跑) 实词积累:1、齐桓公以霸(名作动,称霸)

2、公子纠败,召忽死之(为动,为…而死)

3、吾尝为鲍叔谋事而更穷困(使动,使…穷困)

4、知我不羞小节而耻功名不显于天下也(意动,以…为羞(耻))词类活用:1、管仲夷吾者,颍上人也。(判断句)

2、吾尝三仕三见逐于君。(被动句)

3、生我者父母,知我者鲍子也。(判断句)

4、吾幽囚受辱(被动句)特殊句式:1、你看了《补充材料》里“两公子争位 ”的一些史实,感触最深的一点是什么?

(1)手足相残;(2)聪慧狡诈;(3)宽容大度……

2、有人说,第二节写得好。请你说说好在哪里?

(1)内容(多角度);(2)关键词(反复出现);

(3)感情(真挚); (4)结构(分总);

(5)句式(排比句);(6)手法(反复、类比等)

(7)人生观(相同) 问题探究:两公子争位

齐襄公当政时,政令无常,荒淫无道,滥杀无辜。为躲避灾难,管仲、召忽奉襄公弟公子纠出奔鲁国,鲍叔奉襄公弟小白出奔莒国。公元前686年襄公被杀。前685年,鲁国保护公子纠赶回齐国争夺王位,先由管仲领兵扼守莒、齐要道。当管仲赶到时,正好碰上鲍叔牙护送公子小白的人马。管仲张弓搭箭射向公子小白,这一箭实际射在小白的带钩上。小白佯死,使管仲错误判断了形势,延误了公子纠的行程。小白率先入齐,立为桓公。桓公出兵拒鲁,大败鲁军。杀死公子纠,召忽自杀,管仲请囚。(三)管仲既任政相齐,以区区之齐在海滨,通货积财,富国强兵,与俗同好恶。故其称曰:“(4)仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固。四维不张,国乃灭亡。下令如流水之原,令顺民心。”故论卑而易行。俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。研读文本:研读文本:(四)其为政也,善因祸而为福,转败而为功。贵轻重,慎权衡。桓公实怒少姬,南袭蔡,管仲因而伐楚,责包茅不入贡于周室。桓公实北征山戎,而管仲因而令修召公之政。 (5)于柯之会,桓公欲背曹沫之约, 管仲因而信之,诸侯由是归齐。(6)故曰:“知与之为取,政之宝也。”1、与俗同好恶(世俗,百姓)

2、故其称曰(主张,看法)

3、上服度则六亲固(遵从,遵循)

4、四维不张,国乃灭亡(纲常;发扬,提倡)

5、管仲因而令修召公之政(修治,整顿) 实词积累:1、管仲既任政相齐(名作动,担任…相国)

2、通货积财,富国强兵(使动用法)

3、贵轻重,慎权衡(意动,以…为重)

4、南袭蔡(名作状,向南)

5、桓公实北征山戎(名作状,向北)

6、管仲因而信之(使动,使…守信)词类活用:3、第四段“贵轻重,慎权衡”有两种翻译,你更喜欢哪一种?为什么?

(1)重视经济发展,谨慎地对待得失利弊的选择。

(2)重视事情的轻重缓急,谨慎地权衡得失利弊。问题探究: 第二种好!

“轻重”一词原是《管子》中的一个特殊经济概念,是管子经济思想中的一个重要组成部分,其核心意思是用货币和谷物来调节、控制国家经济。

从本段所举史实看,太史公不是谈管子的经济思想,而是谈和其他诸侯国的关系。所以“轻重”一词还应理解为通常意义的“轻重”,即事物的轻重缓急。

启示:理解不能望文生义,理解不能脱离具体语境。(五)管仲,世所谓贤臣,然孔子小之。岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉? (7)语曰:“将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也。” 岂管仲之谓乎? 研读文本:孔子对管仲的评价:

(1)管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。

翻译:管仲辅助齐桓公称霸诸侯,一匡天下。老百姓到现在还蒙受他的恩赐。要是没有管仲,我们大概都还披散着头发,穿着左开衣襟的衣服。(意即“还在蛮人统治下”。)

(2)子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁。”

翻译:孔子说:“桓公多次召集诸侯会盟,不用武力,都是管仲的力量啊。这就是他的仁德,这就是他的仁德。”(3)子曰:“管仲之器小哉!”曰:“管氏有三归,焉得俭?”曰:“邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”

翻译:孔子说:“管仲这个人的器量真狭小呀!”孔子说:“他有三处豪华的台阁,怎么谈得上节俭呢?”孔子回答:“国君为了两国友好,在堂上有放置酒杯的设备,管仲也有这样的设备。如果说管仲知礼,那么还有谁不知礼呢?”1、本文分为三个部分:

(1—2节):管、鲍之交。

(3—4节):管仲政绩。

(5节):太史公评价。

2、本文在选材上的特点:

(1)选材精炼,以一驭万;

(2)详略得当,化繁就简。小结:1、全都表现鲍叔“能知人”的一组是(D)

①鲍叔知其贤

②管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之

③鲍叔遂进管仲

④管仲既用,任政于齐

⑤故论卑而易行

⑥鲍叔既进管仲,以身下之

A.①②③ B.①③④ C.③④⑥ D.①③⑤达标检测:2、下列对原文内容的分析和概括,不正确的一项是(B)

A.正是有鲍叔牙的荐举,才有日后管仲的大展宏图和齐桓公的霸业。

B.本文主要抓住了鲍叔与管仲交往的几个典型事例,目的在于赞扬鲍叔不计个人得失和知人荐贤的可贵品质。

C.为了使齐国迅速强大起来,管仲推行了一系列富国强兵的措施,在政治、经济、军事和教育等方面实行了改革并取得了很好成效。

D.管仲为政权衡轻重,讲究信用,顺应民意,懂得与取,这些都是政治治理的宝贵经验。

司马迁学习目标:

1、积累文言知识,翻译重点语句

2、培养探究能力

3、欣赏管仲的人格魅力管仲,春秋时齐国著名的政治家。齐桓公尊称管仲为“仲父”。

管仲从政40多年,在政治、经济、军事等方面进行了一系列改革,使齐国国力大振,使齐桓公成为“春秋五霸”的第一个霸主。

管仲被后人尊为一代名相。

他与鲍叔牙的友谊更为后人称道。管仲简介:研读文本:(一)管仲夷吾者,颍上人也。少时常与鲍叔牙游,鲍叔知其贤。管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之,不以为言。已而鲍叔事公子小白,管仲事公子纠。及小白立,为桓公,公子纠死,管仲囚焉。鲍叔遂进管仲。 (1)管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。(二)管仲曰:“吾始困时,尝与鲍叔贾,分财利多自与,鲍叔不以我为贪,知我贫也。吾尝为鲍叔谋事而更穷困,鲍叔不以我为愚,知时有利不利也。(2)吾尝三仕三见逐于君,鲍叔不以我为不肖,知我不遭时也。吾尝三战三走,鲍叔不以我为怯,知我有老母也。公子纠败,召忽死之,吾幽囚受辱,鲍叔不以我为无耻,(3)知我不羞小节而耻功名不显于天下也。生我者父母,知我者鲍子也。 研读文本:1、少时常与鲍叔牙游(交往)

2、管仲贫困,常欺鲍叔(占便宜)

3、鲍叔遂进管仲(推荐)

4、一匡天下(匡正,纠正)

5、吾始困时,尝与鲍叔贾(经商)

6、吾尝三战三走(逃跑) 实词积累:1、齐桓公以霸(名作动,称霸)

2、公子纠败,召忽死之(为动,为…而死)

3、吾尝为鲍叔谋事而更穷困(使动,使…穷困)

4、知我不羞小节而耻功名不显于天下也(意动,以…为羞(耻))词类活用:1、管仲夷吾者,颍上人也。(判断句)

2、吾尝三仕三见逐于君。(被动句)

3、生我者父母,知我者鲍子也。(判断句)

4、吾幽囚受辱(被动句)特殊句式:1、你看了《补充材料》里“两公子争位 ”的一些史实,感触最深的一点是什么?

(1)手足相残;(2)聪慧狡诈;(3)宽容大度……

2、有人说,第二节写得好。请你说说好在哪里?

(1)内容(多角度);(2)关键词(反复出现);

(3)感情(真挚); (4)结构(分总);

(5)句式(排比句);(6)手法(反复、类比等)

(7)人生观(相同) 问题探究:两公子争位

齐襄公当政时,政令无常,荒淫无道,滥杀无辜。为躲避灾难,管仲、召忽奉襄公弟公子纠出奔鲁国,鲍叔奉襄公弟小白出奔莒国。公元前686年襄公被杀。前685年,鲁国保护公子纠赶回齐国争夺王位,先由管仲领兵扼守莒、齐要道。当管仲赶到时,正好碰上鲍叔牙护送公子小白的人马。管仲张弓搭箭射向公子小白,这一箭实际射在小白的带钩上。小白佯死,使管仲错误判断了形势,延误了公子纠的行程。小白率先入齐,立为桓公。桓公出兵拒鲁,大败鲁军。杀死公子纠,召忽自杀,管仲请囚。(三)管仲既任政相齐,以区区之齐在海滨,通货积财,富国强兵,与俗同好恶。故其称曰:“(4)仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱,上服度则六亲固。四维不张,国乃灭亡。下令如流水之原,令顺民心。”故论卑而易行。俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。研读文本:研读文本:(四)其为政也,善因祸而为福,转败而为功。贵轻重,慎权衡。桓公实怒少姬,南袭蔡,管仲因而伐楚,责包茅不入贡于周室。桓公实北征山戎,而管仲因而令修召公之政。 (5)于柯之会,桓公欲背曹沫之约, 管仲因而信之,诸侯由是归齐。(6)故曰:“知与之为取,政之宝也。”1、与俗同好恶(世俗,百姓)

2、故其称曰(主张,看法)

3、上服度则六亲固(遵从,遵循)

4、四维不张,国乃灭亡(纲常;发扬,提倡)

5、管仲因而令修召公之政(修治,整顿) 实词积累:1、管仲既任政相齐(名作动,担任…相国)

2、通货积财,富国强兵(使动用法)

3、贵轻重,慎权衡(意动,以…为重)

4、南袭蔡(名作状,向南)

5、桓公实北征山戎(名作状,向北)

6、管仲因而信之(使动,使…守信)词类活用:3、第四段“贵轻重,慎权衡”有两种翻译,你更喜欢哪一种?为什么?

(1)重视经济发展,谨慎地对待得失利弊的选择。

(2)重视事情的轻重缓急,谨慎地权衡得失利弊。问题探究: 第二种好!

“轻重”一词原是《管子》中的一个特殊经济概念,是管子经济思想中的一个重要组成部分,其核心意思是用货币和谷物来调节、控制国家经济。

从本段所举史实看,太史公不是谈管子的经济思想,而是谈和其他诸侯国的关系。所以“轻重”一词还应理解为通常意义的“轻重”,即事物的轻重缓急。

启示:理解不能望文生义,理解不能脱离具体语境。(五)管仲,世所谓贤臣,然孔子小之。岂以为周道衰微,桓公既贤,而不勉之至王,乃称霸哉? (7)语曰:“将顺其美,匡救其恶,故上下能相亲也。” 岂管仲之谓乎? 研读文本:孔子对管仲的评价:

(1)管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。

翻译:管仲辅助齐桓公称霸诸侯,一匡天下。老百姓到现在还蒙受他的恩赐。要是没有管仲,我们大概都还披散着头发,穿着左开衣襟的衣服。(意即“还在蛮人统治下”。)

(2)子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁。”

翻译:孔子说:“桓公多次召集诸侯会盟,不用武力,都是管仲的力量啊。这就是他的仁德,这就是他的仁德。”(3)子曰:“管仲之器小哉!”曰:“管氏有三归,焉得俭?”曰:“邦君为两君之好,有反坫,管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”

翻译:孔子说:“管仲这个人的器量真狭小呀!”孔子说:“他有三处豪华的台阁,怎么谈得上节俭呢?”孔子回答:“国君为了两国友好,在堂上有放置酒杯的设备,管仲也有这样的设备。如果说管仲知礼,那么还有谁不知礼呢?”1、本文分为三个部分:

(1—2节):管、鲍之交。

(3—4节):管仲政绩。

(5节):太史公评价。

2、本文在选材上的特点:

(1)选材精炼,以一驭万;

(2)详略得当,化繁就简。小结:1、全都表现鲍叔“能知人”的一组是(D)

①鲍叔知其贤

②管仲贫困,常欺鲍叔,鲍叔终善遇之

③鲍叔遂进管仲

④管仲既用,任政于齐

⑤故论卑而易行

⑥鲍叔既进管仲,以身下之

A.①②③ B.①③④ C.③④⑥ D.①③⑤达标检测:2、下列对原文内容的分析和概括,不正确的一项是(B)

A.正是有鲍叔牙的荐举,才有日后管仲的大展宏图和齐桓公的霸业。

B.本文主要抓住了鲍叔与管仲交往的几个典型事例,目的在于赞扬鲍叔不计个人得失和知人荐贤的可贵品质。

C.为了使齐国迅速强大起来,管仲推行了一系列富国强兵的措施,在政治、经济、军事和教育等方面实行了改革并取得了很好成效。

D.管仲为政权衡轻重,讲究信用,顺应民意,懂得与取,这些都是政治治理的宝贵经验。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录