2015—2016高中语文苏教版(选修《传记选读》)穿越时空的思想火炬:《我在北京大学的经历》(共43张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015—2016高中语文苏教版(选修《传记选读》)穿越时空的思想火炬:《我在北京大学的经历》(共43张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 416.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-01-28 09:48:34 | ||

图片预览

文档简介

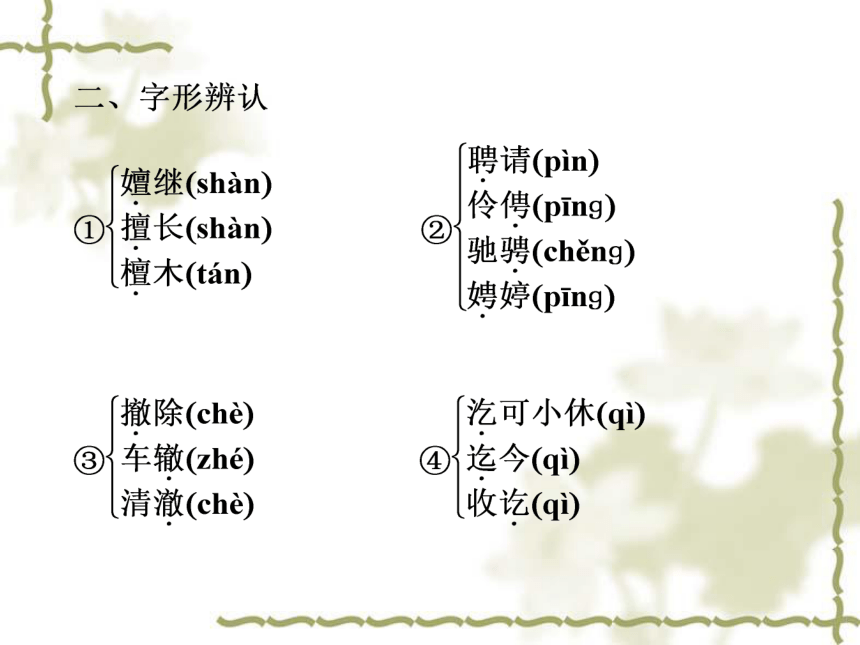

课件43张PPT。导入有一个人,历任要职,仕途顺利,但常为正义,已就的职位或愤而辞去,未就的职位或愤而不受;有一个人,博学多闻,明辨深思,在文学、史学、哲学、伦理学、政治学、美学、教育学等众多的学术领域中,都提出了新的思想和观点;有一个人,特立不屈,锐意改革,以一个校长的身份而能领导一所大学对一个民族、一个时代起到了伟大的转折作用!他,就是我国近代历史上著名的民主革命家、教育家和思想家,曾任北京大学校长的蔡元培先生。今天,就让我们一起走进历史,走近蔡元培。蔡元培我在北京大学的经历 三、词语辨析

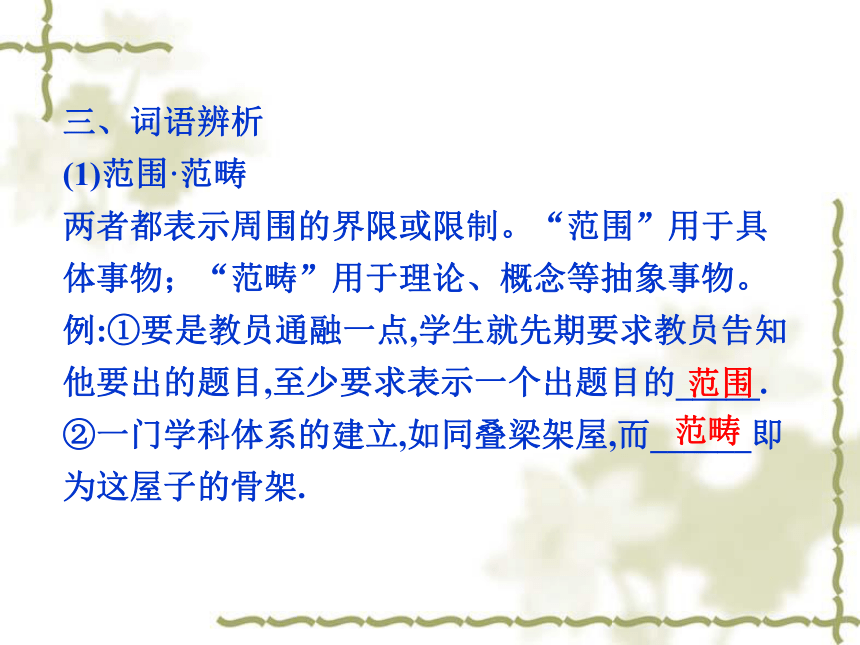

(1)范围·范畴

两者都表示周围的界限或限制。“范围”用于具体事物;“范畴”用于理论、概念等抽象事物。

例:①要是教员通融一点,学生就先期要求教员告知他要出的题目,至少要求表示一个出题目的_____.

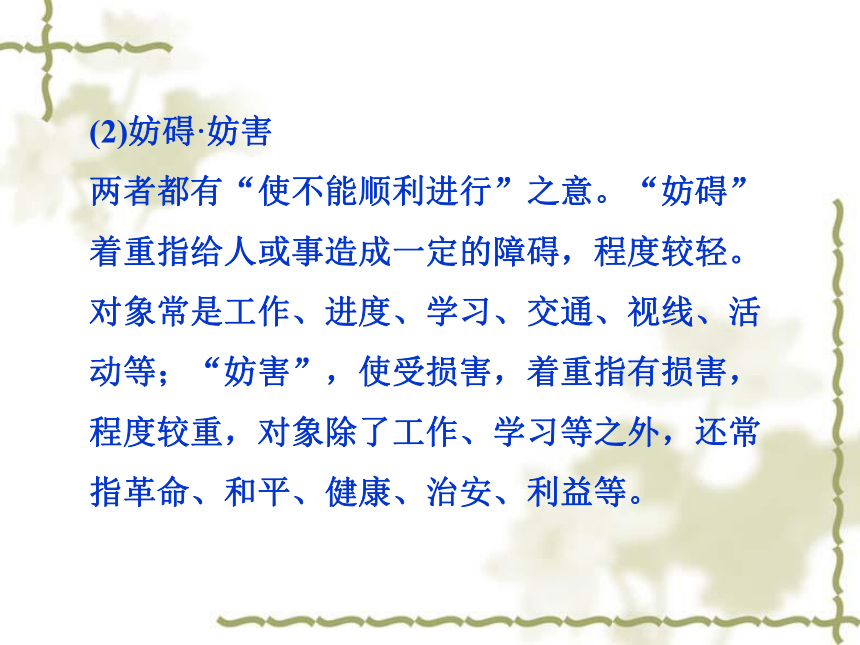

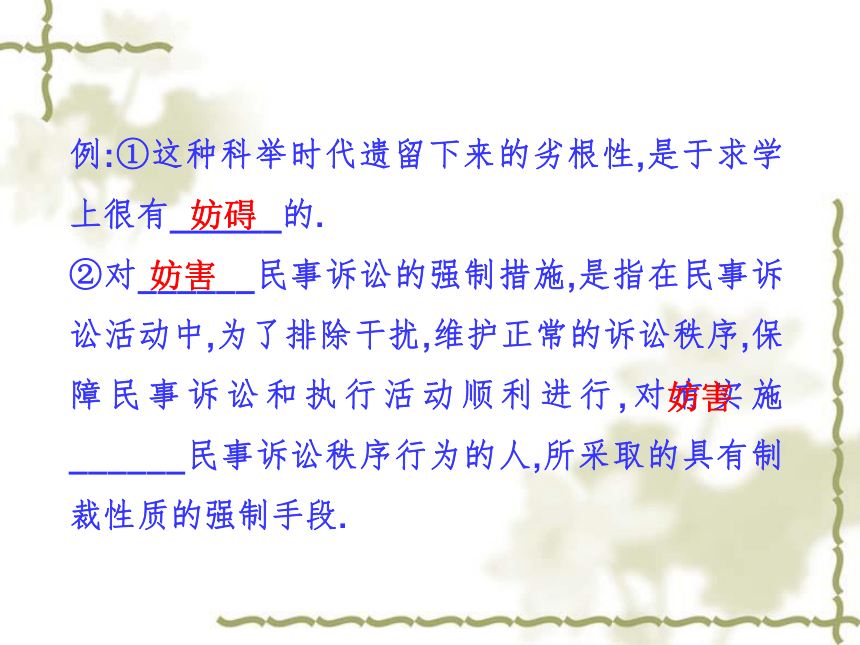

②一门学科体系的建立,如同叠梁架屋,而______即为这屋子的骨架.范围范畴(2)妨碍·妨害

两者都有“使不能顺利进行”之意。“妨碍”着重指给人或事造成一定的障碍,程度较轻。对象常是工作、进度、学习、交通、视线、活动等;“妨害”,使受损害,着重指有损害,程度较重,对象除了工作、学习等之外,还常指革命、和平、健康、治安、利益等。例:①这种科举时代遗留下来的劣根性,是于求学上很有______的.

②对______民事诉讼的强制措施,是指在民事诉讼活动中,为了排除干扰,维护正常的诉讼秩序,保障民事诉讼和执行活动顺利进行,对有实施______民事诉讼秩序行为的人,所采取的具有制裁性质的强制手段.妨碍妨害妨害四、词语释义

①次第:____________

②兴会:______

③通融:_____________________________________

④引咎:_____________________

⑤爱人以德:_____________________________

⑥言之成理,持之有故:________________________

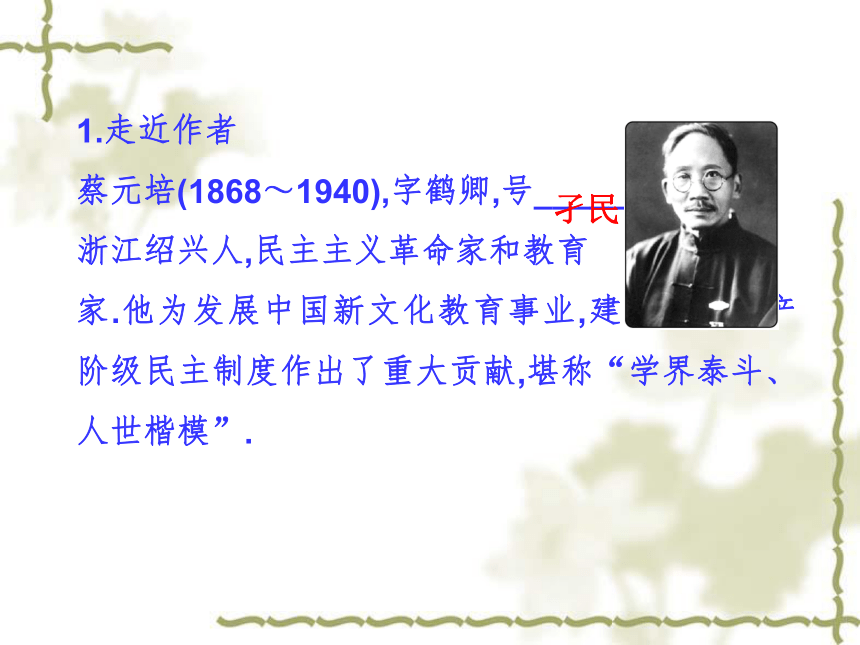

______________一个接一个.兴趣.变通办法(如放宽条件,延长期限),给人方便.把过失归在自己身上.用合乎道德规范的行为来爱护人.提出的见解都有根据,说出的言论都有道理.1.走近作者

蔡元培(1868~1940),字鹤卿,号_____,

浙江绍兴人,民主主义革命家和教育

家.他为发展中国新文化教育事业,建立中国资产阶级民主制度作出了重大贡献,堪称“学界泰斗、人世楷模”.孑民先后经历了清政府时代、南京临时政府时代、北洋政府时代和国民党政府时代,一路经历风雨,始终信守爱国和民主的政治理念,致力于废除封建主义的教育制度,奠定了我国新式教育制度的基础,为我国教育、文化、科学事业的发展作出了富有开创性的贡献。教育论著有《蔡元培教育文选》《蔡元培教育论著选》等。资料链接

1916年10月,蔡元培担任北京大学校长后,开始了一系列改革,奠定了现代大学的基础,并为新文化运动提供了舞台与人才,影响深远。本文回顾了他主持北大12年的不凡经历。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

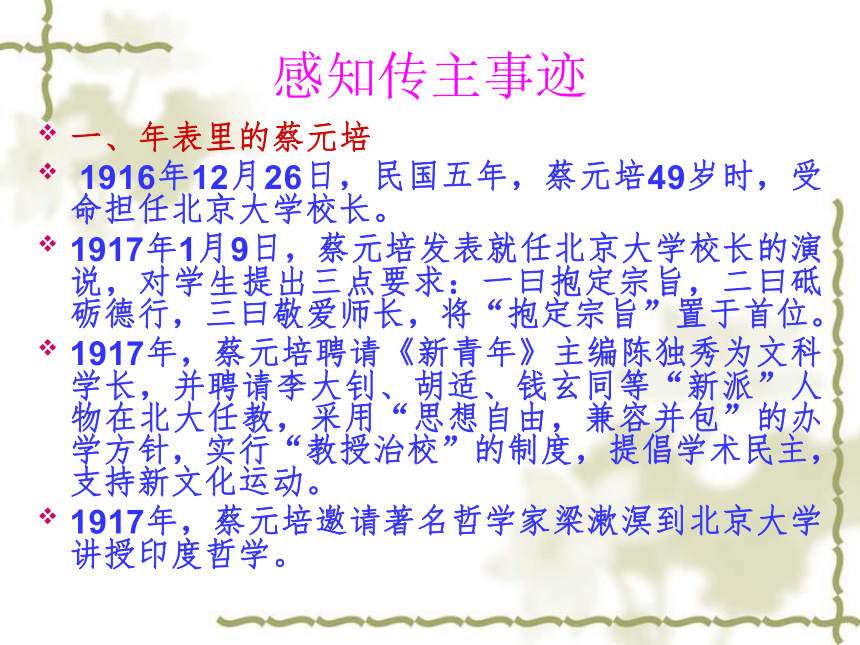

1916年12月26日,民国五年,蔡元培49岁时,受命担任北京大学校长。

1917年1月9日,蔡元培发表就任北京大学校长的演说,对学生提出三点要求:一曰抱定宗旨,二曰砥砺德行,三曰敬爱师长,将“抱定宗旨”置于首位。

1917年,蔡元培聘请《新青年》主编陈独秀为文科学长,并聘请李大钊、胡适、钱玄同等“新派”人物在北大任教,采用“思想自由,兼容并包”的办学方针,实行“教授治校”的制度,提倡学术民主,支持新文化运动。

1917年,蔡元培邀请著名哲学家梁漱溟到北京大学讲授印度哲学。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1917年7月,胡适从美国学成回国,被北京大学校长蔡元培聘为教授。

1917年7月3日,蔡元培在北大发表热情洋溢的就职演说的余热未散,就向黎元洪总统提出辞职,措辞委婉,但动因沉郁,那就是抗议张勋复辟。

1917年10月,民国六年,蔡元培50岁时,主持教育部召开北京各高等学校代表会议,讨论修改大学规程,北京大学文科提出废年级制,采用选科制的议案,会议议决通过,决定在北大试行。北大选科制规定每周一课时,学完一年为一个单位,本科应修满80个单位,一半必修,一半选修(理科酌量减少),修满即可毕业,不拘年限;预科应修满40个单位,必修占四分之三,选修占四分之一。选修科目可以跨系。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1918年,他更明确地指出:“大学为纯粹研究学问之机关,不可视为养成资格之所,亦不可视为贩卖知识之所。学者当有研究学问之兴趣,尤当养成学问家之人格。”

1918年5月22日,蔡元培为“中日防敌军事协定”这个破事,反对政府变相卖国,又向大总统提出辞呈。

1918年11月16日,民国七年,蔡元培51岁时,“一战”刚结束,在天安门前组织集会庆祝,发表题为《劳工神圣》的演讲,鲜明提出要“认识劳工的价值”,并喊出了“劳工神圣”的口号。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1919年,蔡元培在北京大学废除科,改原隶属于科的学门为系,设立14个系,废学长,设系主任。原来的文、理、法三科分别改称第一、二、三院,仅作为各系所在地区的标志(因原来三科分布在不同地区),不代表一级机构。

1919年5月8日,五四运动爆发后,蔡元培为抗议政府逮捕学生,提交了辞呈,并于9日悄然离京。

5月13日,北京各大专学校校长向政府齐上辞呈,支持蔡元培。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1919年6月15日,民国八年,蔡元培52岁时,在他发布的《不愿再任北京大学校长的宣言》中说:“我绝对不能再作不自由的大学校长:思想自由,是世界大学的通例。”后由于北大师生极力挽留,蔡元培答应只做北大师生的校长。

1920年初,蔡元培与李石曾、吴敬恒,利用庚子赔款,创办中法大学于北京。蔡元培任校长。

1920年2月,蔡元培下令允许王兰、奚浈(zhēn)、查(zhā)晓园3位女生人北大文科旁听,当年秋季起即正式招收女生,开我国公立大学招收女生之先例。 感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1920年5月,蔡元培聘任地质学家李四光出任北京大学地质系教授,邀著名作家莎菲回国任北京大学文学教授,8月,聘鲁迅为北京大学讲师。

1920年年底,民国九年,蔡元培53岁时,被北京大学派遣去欧洲考察。感知传主事迹 二、辞书里的蔡元培

他任北大校长时,提出大学的性质在于研究高深的学问。为使学术昌盛,必须提倡学术自由,科学民主。聘请教师,要“以造诣为主”,“兼容并包”。他主张学与术分校,文与理通科……他还首先在北大设立研究所,作为研究学术和培养研究生的专门机构;提倡改良讲义,只列提纲;改进教学方法,精简课程表,多留课外自学时间;组织各种学术活动,聘请国外专家讲学,使学生得以广泛涉猎各种学理,“庶有以祛(qū)其偏狭”。并在校内实行学生自治,教授治校。他的这些主张和措施,在北大推进之后,影响全国,以至有人称之为自由主义教育家。 ——摘自《中国大百科全书(教育)》感知传主事迹 三、学者眼中的蔡元培

吴玉章:蔡先生被任命为北京大学校长……一时新思潮勃兴,学术思想为之大变……使中国苦闷而没有出路的革命知识分子得到了新生命,获得了新武器,因而就有冲破旧桎梏而创造新文化、新文学的勇气,因而就有反帝反封建轰轰烈烈的五四运动。这就为中国历史开一代新纪元。虽然这是时代所产生的必然的结果,而蔡先生领导之功,自不可没。感知传主事迹 三、学者眼中的蔡元培

杜威(John Dewey):拿世界各国的大学校长来比较,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等,这些校长中,在某些学科上,有卓越贡献的不乏其人;但是,以一个校长身份,而能领导那所大学对一个民族、一个时代,起到转折作用的,除蔡元培外,恐怕找不出第二个。整体预知感知文本一、泛读文本,概述文章内容

作者在这篇回忆录中,客观而扼要地叙述了自己担任北大校长以来所经历的主要事件,表明了自己对北大教育教学改革等问题的基本认识。感知文本二、理清思路,概括要点

全文大致三层。

第一层从文章开头至“乃相与商定整顿北大的办法,次第执行”,主要介绍自己对改革中国大学包括改革北大的想法,此去北大任职的缘由及决定任职实践自己教育理想的决心。第二层从“我们第一要改革的,就是学生的观念”至“历十年如一日,实为难得的军人”,侧重述说革新北大的经过,阐述自己的改革理念;还记述了五四运动发生的前后经过,表明了自己对学生运动的态度。第三层从“我在九年的冬季,曾往欧美考察高等教育状况”至文章结尾,主要联系时局交代自己在北大校长任上的履职情况及离职缘由与经过。感知文本三、筛选信息,感知蔡元培在北大的改革理念与具体实践。

一是改变学生的观念;二是整顿教师队伍,聘请积学而热心的教员;三是贯彻“思想自由,兼容并包”的办学原则;四是改革学制,沟通文理,废科设系。另外,文中还提到教授治校、男女平等、重视美育、加强操练等改革措施。对于学生运动,蔡元培也通过自己的鲜明态度来表明自己的教育认识和思想。小结本节阅读之初,同学们要掌握一种行之有效的方法,迅速梳理文本思路,概括文本内容要点,形成总体印象,为深入阅读打基础。

如果不能掌握一篇文章的大思路,也就不能肯定会分析一段文章的小思路;如果不能复述一篇文章的中心意思,也就不敢保证能说清楚一段文章的内容要点。

最难的一关,是用快速、准确地用语言恰当地加以表达。导入蔡元培认为要发展中国的教育事业,办好高等教育是关键。他较长时间主持北大,有丰富的大学教育实践经验,因而形成了颇有创建的比较系统的大学教育思想。

本节课,要在初知文本的前提下,深入阅读文本,从蔡元培在北大的教育思想和实践中选择一个感兴趣的方面进行研读,形成自己的认识和理解,并提炼出相应的观点。文本要点展示改革学生的观念。

蔡元培认为大学应当成为研究高深学问的学府,这是蔡元培办学的指导思想,也是大学教育思想的出发点。他认为上大学为做官而对学问没兴趣,是北大“著名腐败的总因”,并进而提出,大学不能只是从事教学,还必须开展科学研究。文本要点展示“思想自由,兼容并包”的办学原则。

“思想自由,兼容并包”的办学原则主要体现在对待学员和教员两方面。由于学说必须由人提倡、宣传和发展,教员又以研究传授学问为己任,所以这一办学原则,在实际中更多的是体现在对待教员方面。当然,他主张这一原则并不是主张对新旧思想采取不偏不倚的态度,恰恰相反,其本意在于打破封建文化专制主义的束缚,发展资产阶级的新文化。文本要点展示改革学制,沟通文理。

在学科设置上,蔡元培的思想有一个变化发展过程,由偏重文理到沟通文理,废科设系。他主张学术分校,目的是为了突出大学的性质在于研究学理。在他看来,“学”是“学理”,“术”为“应用”,“学”与“术”虽然关系紧密,但“学”为基本,“术”为枝干。尤为可贵的是,他在看到文理分科所造成的流弊之后,进一步主张“沟通文理”,合为一科,所以废科设系。与沟通文理思想相联系,在教学制度上,他主张采用选科制,他认为这种制度使学生专精之余,能够旁涉种种有关系的学科,有利于打破学生“专己守残之偏见”,扩大知识面,有利于学生个性的自由发展。文本要点展示建立民主的管理体制。

在行政管理上,蔡元培主张教授治校,建立民主的管理体制,可以说,民主精神和依靠专家是他教授治校主张的两大支柱。这一主张的实施,不仅彻底扭转了旧北大一切校务由校长等少数几个人决定的状况,而且大大调动了教授们的积极性和创造性,出现了民主办校的生动局面。文本要点展示男女平等。

蔡元培男女平等的主张,是一种新型的、民主的、自由的教育理念,在当时追求自由民主的社会里,相对于封建专制的教育思想、社会思潮来讲,是非常先进的理念。文本要点展示注重美育。

蔡元培在改革北大学制的过程中,不满足于“富国强兵”的教育路线,而是强调“养成健全的人格”,培养自由、全面发展的人。而要实现这一理想,他认为关键在于从美育入手。他为了实现美育的理想,以北大为实验基地,积极从事美感教育活动,在当时社会中引起了强烈反响。他的美感教育思想的精髓延至当今,对健全人格,提高全民素质,仍具有现实的指导意义。文本要点展示总之,蔡元培对北大教育改革认识的基本特征是民主和科学,目的是要把大学办成高水平的教学科研中心,这不仅为中国近现代资产阶级大学教育理论的形成打下了坚实的基础,而且,其中的许多真知灼见,对当代教育也有着巨大的指导意义。品读传主人格 陈独秀在悼念蔡元培的文章中曾写道:“一般地说来,蔡先生乃是一位无可无不可的老好人;然有时有关大节的事或是他已下决心的事,都很倔强地坚持着,不能通融,虽然态度很温和;这是他老先生令人佩服的第一点。自戊戌政变以来,蔡先生自己常常倾向于新的进步运动,然而他在任北大校长时,对于守旧的陈汉章、黄佩,甚至主张清帝复辟的辜鸿铭,参与洪宪运动的刘师培,都因他们学问可为人师而尊重学术思想自由的卓见,在习于专制好同恶异的东方人中实属罕有;这是他老先生更可令人佩服的第二点。”品读传主人格 课文回忆作者当时请陈独秀来北大任教,体现了作者怎样的人格魅力?这种人格魅力还体现在课文的哪些地方?品读传主人格 体现了蔡元培一生追求进步革新的人格魅力。

他1917年把既没有在高等学府教过书,又没有教授博士头衔的陈独秀引入北大任文科学长,遭到了守旧派的强烈反对。蔡元培针锋相对地说:“当代学者人格之美,莫如陈独秀。”十多年前,陈独秀办《安徽俗话报》时的凌厉锐气和刻苦精神就令他感动不已,当时陈独秀办的《新青年》更令人佩服。确实,从20世纪初至今,有多少杂志可以同《新青年》媲美呢?就是在《新青年》重印时,蔡元培仍题词为:“新青年杂志为五四运动时代之急先锋。”品读传主人格 蔡元培这一人格魅力,也体现在文中对五四运动的回忆中。五四运动爆发后,学生被捕,“北大学生居多数”,蔡元培“力保,始释放”。可见他的民主意识和爱国热情。他的这一人格魅力还体现在文末回忆履职北大校长时的“日想脱离”“递辞呈”“表示决心”等心情和行动上。品读传主人格 课文回忆让提倡白话文学的胡适、钱玄同与“极端维护文言的文学”的刘中叔、黄季刚等人并存,体现了蔡元培怎样的人格魅力?品读传主人格 体现了蔡元培的博大胸怀,他有着容纳百川、不拒细流的人格魅力。蔡元培的博大胸怀,突出地表现在思想自由、兼容并包的办学方针上。他不仅给旧派以自由,更给新派以自由。蔡元培北大教育教学改革成功的原因是多方面的,如他的高教思想、办学理念、改革措施等都是成功的关键,但他的伟大人格更是关键,他像磁场一样吸引了当时最为著名的人才,从而开创了一种风气,成就了百世伟业。思考传主影响 蔡元培的北大时代—对时代的巨大作用和对后世的巨大影响。

五四运动的兴起与新文化运动的阵地在北京是与北大分不开的。思考传主影响 从某种程度上说,没有蔡元培的“思想自由、兼容并包”,就没有北京新文化运动,就没有民众的觉醒,就没有五四运动。实际上,随着陈独秀和《新青年》进入北大,北大就成了新文化运动的中心。封建顽固势力、军阀、北洋政府都对蔡元培施加压力,要打击新文化运动。蔡元培顶住压力,始终支持新文化运动。在五四运动中,冲在最前面的是陈独秀和北大学生,而在旁保驾护航的则是蔡元培。思考传主影响 对于学生运动,蔡元培不赞成,可当学生被警厅逮捕后,他立即展开营救,并表示为保出学生,“愿以一人抵罪”。社会各界的声援最终迫使政府释放了被捕学生。为此,蔡元培辞去北大校长一职。后来以“不办学生为复职条件”,北洋政府妥协后才重回北大。

而中国共产主义运动的产生、发展也与蔡元培息息相关。1917年,李大钊被聘为北大图书馆主任,将社会主义引进中国。在蔡元培的支持下,李大钊发起成立了“北京大学社会主义研究会”,并公开开设马克思主义理论课。没有蔡元培的庇护和支持,马克思主义就不可能在北大形成潮流。因此可以说,蔡元培的教育理念为后来发生的历史搭建了一个舞台。小结蔡元培先生针对当时社会和教育存在的弊端,在北大所做的教育教学改革,不仅唤醒了当年的北大学子,也影响着后世的发展。我们学习他这篇回忆录,不仅要感受他的思想魅力,更要在今后的学习生活中时刻鞭策自己,抱定宗旨,追求自己的梦想。

(1)范围·范畴

两者都表示周围的界限或限制。“范围”用于具体事物;“范畴”用于理论、概念等抽象事物。

例:①要是教员通融一点,学生就先期要求教员告知他要出的题目,至少要求表示一个出题目的_____.

②一门学科体系的建立,如同叠梁架屋,而______即为这屋子的骨架.范围范畴(2)妨碍·妨害

两者都有“使不能顺利进行”之意。“妨碍”着重指给人或事造成一定的障碍,程度较轻。对象常是工作、进度、学习、交通、视线、活动等;“妨害”,使受损害,着重指有损害,程度较重,对象除了工作、学习等之外,还常指革命、和平、健康、治安、利益等。例:①这种科举时代遗留下来的劣根性,是于求学上很有______的.

②对______民事诉讼的强制措施,是指在民事诉讼活动中,为了排除干扰,维护正常的诉讼秩序,保障民事诉讼和执行活动顺利进行,对有实施______民事诉讼秩序行为的人,所采取的具有制裁性质的强制手段.妨碍妨害妨害四、词语释义

①次第:____________

②兴会:______

③通融:_____________________________________

④引咎:_____________________

⑤爱人以德:_____________________________

⑥言之成理,持之有故:________________________

______________一个接一个.兴趣.变通办法(如放宽条件,延长期限),给人方便.把过失归在自己身上.用合乎道德规范的行为来爱护人.提出的见解都有根据,说出的言论都有道理.1.走近作者

蔡元培(1868~1940),字鹤卿,号_____,

浙江绍兴人,民主主义革命家和教育

家.他为发展中国新文化教育事业,建立中国资产阶级民主制度作出了重大贡献,堪称“学界泰斗、人世楷模”.孑民先后经历了清政府时代、南京临时政府时代、北洋政府时代和国民党政府时代,一路经历风雨,始终信守爱国和民主的政治理念,致力于废除封建主义的教育制度,奠定了我国新式教育制度的基础,为我国教育、文化、科学事业的发展作出了富有开创性的贡献。教育论著有《蔡元培教育文选》《蔡元培教育论著选》等。资料链接

1916年10月,蔡元培担任北京大学校长后,开始了一系列改革,奠定了现代大学的基础,并为新文化运动提供了舞台与人才,影响深远。本文回顾了他主持北大12年的不凡经历。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1916年12月26日,民国五年,蔡元培49岁时,受命担任北京大学校长。

1917年1月9日,蔡元培发表就任北京大学校长的演说,对学生提出三点要求:一曰抱定宗旨,二曰砥砺德行,三曰敬爱师长,将“抱定宗旨”置于首位。

1917年,蔡元培聘请《新青年》主编陈独秀为文科学长,并聘请李大钊、胡适、钱玄同等“新派”人物在北大任教,采用“思想自由,兼容并包”的办学方针,实行“教授治校”的制度,提倡学术民主,支持新文化运动。

1917年,蔡元培邀请著名哲学家梁漱溟到北京大学讲授印度哲学。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1917年7月,胡适从美国学成回国,被北京大学校长蔡元培聘为教授。

1917年7月3日,蔡元培在北大发表热情洋溢的就职演说的余热未散,就向黎元洪总统提出辞职,措辞委婉,但动因沉郁,那就是抗议张勋复辟。

1917年10月,民国六年,蔡元培50岁时,主持教育部召开北京各高等学校代表会议,讨论修改大学规程,北京大学文科提出废年级制,采用选科制的议案,会议议决通过,决定在北大试行。北大选科制规定每周一课时,学完一年为一个单位,本科应修满80个单位,一半必修,一半选修(理科酌量减少),修满即可毕业,不拘年限;预科应修满40个单位,必修占四分之三,选修占四分之一。选修科目可以跨系。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1918年,他更明确地指出:“大学为纯粹研究学问之机关,不可视为养成资格之所,亦不可视为贩卖知识之所。学者当有研究学问之兴趣,尤当养成学问家之人格。”

1918年5月22日,蔡元培为“中日防敌军事协定”这个破事,反对政府变相卖国,又向大总统提出辞呈。

1918年11月16日,民国七年,蔡元培51岁时,“一战”刚结束,在天安门前组织集会庆祝,发表题为《劳工神圣》的演讲,鲜明提出要“认识劳工的价值”,并喊出了“劳工神圣”的口号。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1919年,蔡元培在北京大学废除科,改原隶属于科的学门为系,设立14个系,废学长,设系主任。原来的文、理、法三科分别改称第一、二、三院,仅作为各系所在地区的标志(因原来三科分布在不同地区),不代表一级机构。

1919年5月8日,五四运动爆发后,蔡元培为抗议政府逮捕学生,提交了辞呈,并于9日悄然离京。

5月13日,北京各大专学校校长向政府齐上辞呈,支持蔡元培。感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1919年6月15日,民国八年,蔡元培52岁时,在他发布的《不愿再任北京大学校长的宣言》中说:“我绝对不能再作不自由的大学校长:思想自由,是世界大学的通例。”后由于北大师生极力挽留,蔡元培答应只做北大师生的校长。

1920年初,蔡元培与李石曾、吴敬恒,利用庚子赔款,创办中法大学于北京。蔡元培任校长。

1920年2月,蔡元培下令允许王兰、奚浈(zhēn)、查(zhā)晓园3位女生人北大文科旁听,当年秋季起即正式招收女生,开我国公立大学招收女生之先例。 感知传主事迹 一、年表里的蔡元培

1920年5月,蔡元培聘任地质学家李四光出任北京大学地质系教授,邀著名作家莎菲回国任北京大学文学教授,8月,聘鲁迅为北京大学讲师。

1920年年底,民国九年,蔡元培53岁时,被北京大学派遣去欧洲考察。感知传主事迹 二、辞书里的蔡元培

他任北大校长时,提出大学的性质在于研究高深的学问。为使学术昌盛,必须提倡学术自由,科学民主。聘请教师,要“以造诣为主”,“兼容并包”。他主张学与术分校,文与理通科……他还首先在北大设立研究所,作为研究学术和培养研究生的专门机构;提倡改良讲义,只列提纲;改进教学方法,精简课程表,多留课外自学时间;组织各种学术活动,聘请国外专家讲学,使学生得以广泛涉猎各种学理,“庶有以祛(qū)其偏狭”。并在校内实行学生自治,教授治校。他的这些主张和措施,在北大推进之后,影响全国,以至有人称之为自由主义教育家。 ——摘自《中国大百科全书(教育)》感知传主事迹 三、学者眼中的蔡元培

吴玉章:蔡先生被任命为北京大学校长……一时新思潮勃兴,学术思想为之大变……使中国苦闷而没有出路的革命知识分子得到了新生命,获得了新武器,因而就有冲破旧桎梏而创造新文化、新文学的勇气,因而就有反帝反封建轰轰烈烈的五四运动。这就为中国历史开一代新纪元。虽然这是时代所产生的必然的结果,而蔡先生领导之功,自不可没。感知传主事迹 三、学者眼中的蔡元培

杜威(John Dewey):拿世界各国的大学校长来比较,牛津、剑桥、巴黎、柏林、哈佛、哥伦比亚等,这些校长中,在某些学科上,有卓越贡献的不乏其人;但是,以一个校长身份,而能领导那所大学对一个民族、一个时代,起到转折作用的,除蔡元培外,恐怕找不出第二个。整体预知感知文本一、泛读文本,概述文章内容

作者在这篇回忆录中,客观而扼要地叙述了自己担任北大校长以来所经历的主要事件,表明了自己对北大教育教学改革等问题的基本认识。感知文本二、理清思路,概括要点

全文大致三层。

第一层从文章开头至“乃相与商定整顿北大的办法,次第执行”,主要介绍自己对改革中国大学包括改革北大的想法,此去北大任职的缘由及决定任职实践自己教育理想的决心。第二层从“我们第一要改革的,就是学生的观念”至“历十年如一日,实为难得的军人”,侧重述说革新北大的经过,阐述自己的改革理念;还记述了五四运动发生的前后经过,表明了自己对学生运动的态度。第三层从“我在九年的冬季,曾往欧美考察高等教育状况”至文章结尾,主要联系时局交代自己在北大校长任上的履职情况及离职缘由与经过。感知文本三、筛选信息,感知蔡元培在北大的改革理念与具体实践。

一是改变学生的观念;二是整顿教师队伍,聘请积学而热心的教员;三是贯彻“思想自由,兼容并包”的办学原则;四是改革学制,沟通文理,废科设系。另外,文中还提到教授治校、男女平等、重视美育、加强操练等改革措施。对于学生运动,蔡元培也通过自己的鲜明态度来表明自己的教育认识和思想。小结本节阅读之初,同学们要掌握一种行之有效的方法,迅速梳理文本思路,概括文本内容要点,形成总体印象,为深入阅读打基础。

如果不能掌握一篇文章的大思路,也就不能肯定会分析一段文章的小思路;如果不能复述一篇文章的中心意思,也就不敢保证能说清楚一段文章的内容要点。

最难的一关,是用快速、准确地用语言恰当地加以表达。导入蔡元培认为要发展中国的教育事业,办好高等教育是关键。他较长时间主持北大,有丰富的大学教育实践经验,因而形成了颇有创建的比较系统的大学教育思想。

本节课,要在初知文本的前提下,深入阅读文本,从蔡元培在北大的教育思想和实践中选择一个感兴趣的方面进行研读,形成自己的认识和理解,并提炼出相应的观点。文本要点展示改革学生的观念。

蔡元培认为大学应当成为研究高深学问的学府,这是蔡元培办学的指导思想,也是大学教育思想的出发点。他认为上大学为做官而对学问没兴趣,是北大“著名腐败的总因”,并进而提出,大学不能只是从事教学,还必须开展科学研究。文本要点展示“思想自由,兼容并包”的办学原则。

“思想自由,兼容并包”的办学原则主要体现在对待学员和教员两方面。由于学说必须由人提倡、宣传和发展,教员又以研究传授学问为己任,所以这一办学原则,在实际中更多的是体现在对待教员方面。当然,他主张这一原则并不是主张对新旧思想采取不偏不倚的态度,恰恰相反,其本意在于打破封建文化专制主义的束缚,发展资产阶级的新文化。文本要点展示改革学制,沟通文理。

在学科设置上,蔡元培的思想有一个变化发展过程,由偏重文理到沟通文理,废科设系。他主张学术分校,目的是为了突出大学的性质在于研究学理。在他看来,“学”是“学理”,“术”为“应用”,“学”与“术”虽然关系紧密,但“学”为基本,“术”为枝干。尤为可贵的是,他在看到文理分科所造成的流弊之后,进一步主张“沟通文理”,合为一科,所以废科设系。与沟通文理思想相联系,在教学制度上,他主张采用选科制,他认为这种制度使学生专精之余,能够旁涉种种有关系的学科,有利于打破学生“专己守残之偏见”,扩大知识面,有利于学生个性的自由发展。文本要点展示建立民主的管理体制。

在行政管理上,蔡元培主张教授治校,建立民主的管理体制,可以说,民主精神和依靠专家是他教授治校主张的两大支柱。这一主张的实施,不仅彻底扭转了旧北大一切校务由校长等少数几个人决定的状况,而且大大调动了教授们的积极性和创造性,出现了民主办校的生动局面。文本要点展示男女平等。

蔡元培男女平等的主张,是一种新型的、民主的、自由的教育理念,在当时追求自由民主的社会里,相对于封建专制的教育思想、社会思潮来讲,是非常先进的理念。文本要点展示注重美育。

蔡元培在改革北大学制的过程中,不满足于“富国强兵”的教育路线,而是强调“养成健全的人格”,培养自由、全面发展的人。而要实现这一理想,他认为关键在于从美育入手。他为了实现美育的理想,以北大为实验基地,积极从事美感教育活动,在当时社会中引起了强烈反响。他的美感教育思想的精髓延至当今,对健全人格,提高全民素质,仍具有现实的指导意义。文本要点展示总之,蔡元培对北大教育改革认识的基本特征是民主和科学,目的是要把大学办成高水平的教学科研中心,这不仅为中国近现代资产阶级大学教育理论的形成打下了坚实的基础,而且,其中的许多真知灼见,对当代教育也有着巨大的指导意义。品读传主人格 陈独秀在悼念蔡元培的文章中曾写道:“一般地说来,蔡先生乃是一位无可无不可的老好人;然有时有关大节的事或是他已下决心的事,都很倔强地坚持着,不能通融,虽然态度很温和;这是他老先生令人佩服的第一点。自戊戌政变以来,蔡先生自己常常倾向于新的进步运动,然而他在任北大校长时,对于守旧的陈汉章、黄佩,甚至主张清帝复辟的辜鸿铭,参与洪宪运动的刘师培,都因他们学问可为人师而尊重学术思想自由的卓见,在习于专制好同恶异的东方人中实属罕有;这是他老先生更可令人佩服的第二点。”品读传主人格 课文回忆作者当时请陈独秀来北大任教,体现了作者怎样的人格魅力?这种人格魅力还体现在课文的哪些地方?品读传主人格 体现了蔡元培一生追求进步革新的人格魅力。

他1917年把既没有在高等学府教过书,又没有教授博士头衔的陈独秀引入北大任文科学长,遭到了守旧派的强烈反对。蔡元培针锋相对地说:“当代学者人格之美,莫如陈独秀。”十多年前,陈独秀办《安徽俗话报》时的凌厉锐气和刻苦精神就令他感动不已,当时陈独秀办的《新青年》更令人佩服。确实,从20世纪初至今,有多少杂志可以同《新青年》媲美呢?就是在《新青年》重印时,蔡元培仍题词为:“新青年杂志为五四运动时代之急先锋。”品读传主人格 蔡元培这一人格魅力,也体现在文中对五四运动的回忆中。五四运动爆发后,学生被捕,“北大学生居多数”,蔡元培“力保,始释放”。可见他的民主意识和爱国热情。他的这一人格魅力还体现在文末回忆履职北大校长时的“日想脱离”“递辞呈”“表示决心”等心情和行动上。品读传主人格 课文回忆让提倡白话文学的胡适、钱玄同与“极端维护文言的文学”的刘中叔、黄季刚等人并存,体现了蔡元培怎样的人格魅力?品读传主人格 体现了蔡元培的博大胸怀,他有着容纳百川、不拒细流的人格魅力。蔡元培的博大胸怀,突出地表现在思想自由、兼容并包的办学方针上。他不仅给旧派以自由,更给新派以自由。蔡元培北大教育教学改革成功的原因是多方面的,如他的高教思想、办学理念、改革措施等都是成功的关键,但他的伟大人格更是关键,他像磁场一样吸引了当时最为著名的人才,从而开创了一种风气,成就了百世伟业。思考传主影响 蔡元培的北大时代—对时代的巨大作用和对后世的巨大影响。

五四运动的兴起与新文化运动的阵地在北京是与北大分不开的。思考传主影响 从某种程度上说,没有蔡元培的“思想自由、兼容并包”,就没有北京新文化运动,就没有民众的觉醒,就没有五四运动。实际上,随着陈独秀和《新青年》进入北大,北大就成了新文化运动的中心。封建顽固势力、军阀、北洋政府都对蔡元培施加压力,要打击新文化运动。蔡元培顶住压力,始终支持新文化运动。在五四运动中,冲在最前面的是陈独秀和北大学生,而在旁保驾护航的则是蔡元培。思考传主影响 对于学生运动,蔡元培不赞成,可当学生被警厅逮捕后,他立即展开营救,并表示为保出学生,“愿以一人抵罪”。社会各界的声援最终迫使政府释放了被捕学生。为此,蔡元培辞去北大校长一职。后来以“不办学生为复职条件”,北洋政府妥协后才重回北大。

而中国共产主义运动的产生、发展也与蔡元培息息相关。1917年,李大钊被聘为北大图书馆主任,将社会主义引进中国。在蔡元培的支持下,李大钊发起成立了“北京大学社会主义研究会”,并公开开设马克思主义理论课。没有蔡元培的庇护和支持,马克思主义就不可能在北大形成潮流。因此可以说,蔡元培的教育理念为后来发生的历史搭建了一个舞台。小结蔡元培先生针对当时社会和教育存在的弊端,在北大所做的教育教学改革,不仅唤醒了当年的北大学子,也影响着后世的发展。我们学习他这篇回忆录,不仅要感受他的思想魅力,更要在今后的学习生活中时刻鞭策自己,抱定宗旨,追求自己的梦想。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录