学而不厌,诲人不倦 课件

图片预览

文档简介

课件24张PPT。一年之计莫如树谷,

十年之计莫如树木,

终身之计莫如树人。

<<管子.权修>> 十年树木,百年树人!诲人不倦huì字音提示:

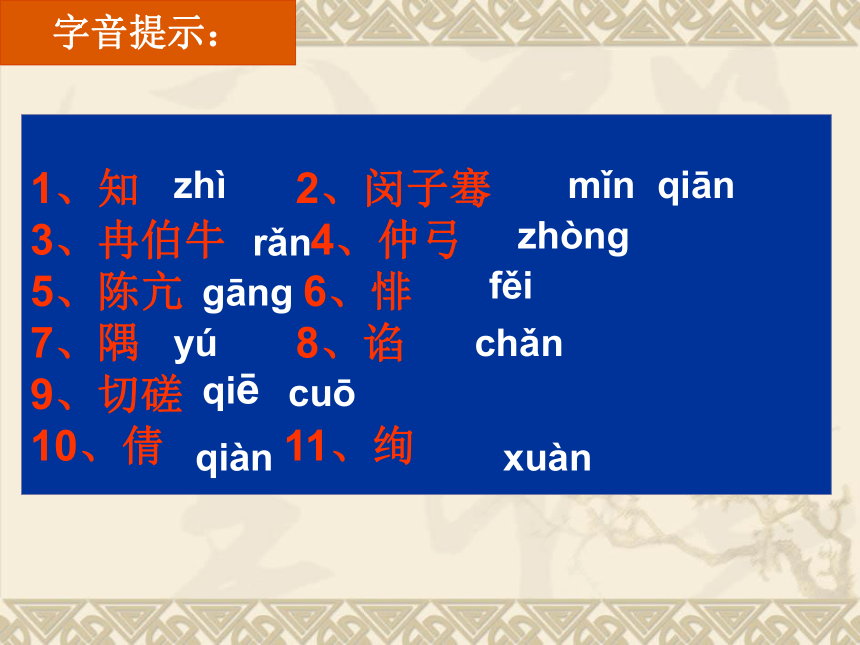

1、知 2、闵子骞

3、冉伯牛 4、仲弓

5、陈亢 6、悱

7、隅 8、谄

9、切磋

10、倩 11、绚zhìmǐn qiānrǎnzhònggāngfěiyúchǎncuōqiànxuànqiē 有教无类

诲人不倦

不愤不启

举一反三

闻一知十

切磋琢磨

绘事后素

各得其所同心同德又同堂,

此日杏坛如现在;

变鲁变齐今又楚,

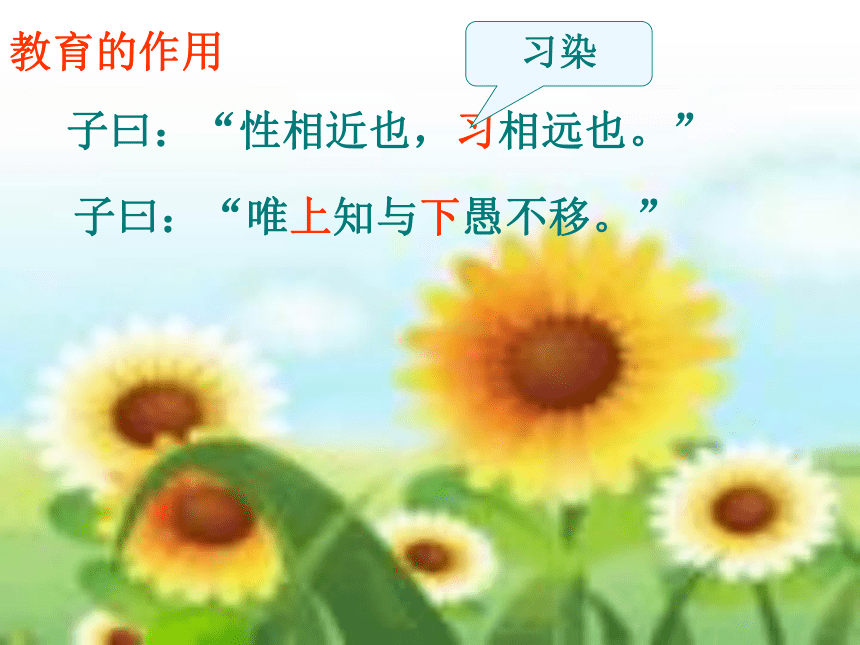

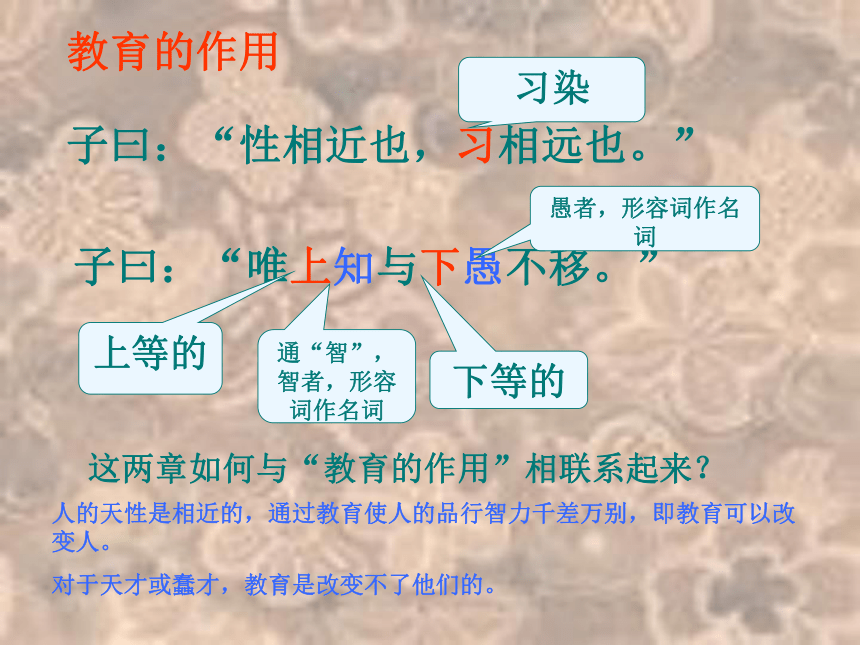

当年车辙不曾回。成语千年杏坛名书院教育的作用子曰:“性相近也,习相远也。” 子曰:“唯上知与下愚不移。” 习染习:

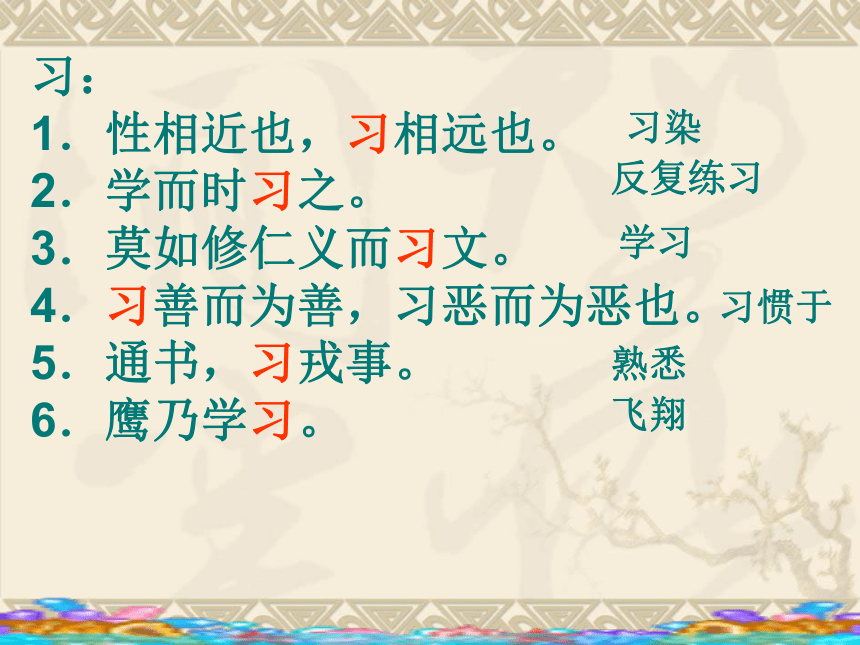

1.性相近也,习相远也。

2.学而时习之。

3.莫如修仁义而习文。

4.习善而为善,习恶而为恶也。

5.通书,习戎事。

6.鹰乃学习。习染反复练习学习习惯于熟悉飞翔教育的作用子曰:“性相近也,习相远也。” 子曰:“唯上知与下愚不移。” 习染上等的下等的这两章如何与“教育的作用”相联系起来?通“智”,智者,形容词作名词愚者,形容词作名词人的天性是相近的,通过教育使人的品行智力千差万别,即教育可以改变人。对于天才或蠢才,教育是改变不了他们的。 探究: 孔子一方面说“性相近,习相远”,一方面又说“唯上知与下愚不移”,这两种说法之间有什么矛盾?从孔子的整个言行来看,他实际更倾向于哪种观点?

“性相近,习相远”强调后天因素的作用,是反映论、实践论的观点。

“唯上知与下愚不移”强调先天因素的作用,是先验论、天才论的观点。 孔子重视教育,主张因材施教,认为“君子不可小知而可大受也,小人不可大受而可小知也”,以与人为善的态度鼓励“难与言”的互乡人进步,这些都说明孔子在实践中基本是坚持反映论的。 子曰:“有教无类。”种类、类别教育的对象类在当时的社会可以依据什么样的标准来给人分类?出身的贵贱智力的高低 孔子招收的学生是不论出身贵贱和等级的。他的学生来自不同的家庭,身份也各不相同,只有少数是贵族子弟(如南宫敬叔、司马牛)和商人子弟(如子贡),大多数是平民(如颜回、曾参、子路等),还有家无立锥之地的“贱人”仲弓,出狱的犯人公治长,做过盗贼的颜涿聚。孔子是鲁国人,从地域看,他的学生也不限于鲁国,还有齐、宋、晋、楚、秦等国。从民族看,大多数是华夏族的,也有少数民族的。所以何晏认为,有教无类“言人所在见教,无有贵贱种类也”。 孔子招收的学生是不分智愚的,所教学生的知识、智能、学习态度都各不相同。如颜回、子贡的接受力较强,像高柴、曾参的智力却比较差。但经孔子的教育,最终都成为高才生。在学习态度上,颜回好学,宰予懒惰,但孔子都招为学生。他们的年龄也不受限制,有的比孔子小几岁,也有的比孔子小近五十岁。孔子并不歧视品行上有缺陷的人,照样收他们为弟子,他们后为也都成为孔子门下的优秀学生。当然,必须指出的是孔子虽然主张人人都有受教育的权利,但他所说的“人”不包括占人类一半的妇女。“唯女子与小人不可教也”,孔子的三千弟子中没有一个是女性。我们不能要求两千多年前的孔子具有男女平等的现代意识,但孔子把妇女排斥在教育对象之外,则是他“有教无类”原则的一个极大的缺陷。 联合国教科文组织总干事泰勒博士说:“如果人们思索一下孔子的思想对当今世界的意义,人们很快便会发现,人类社会的基本需要,在过去的二千五百多年里,其变化之小是令人惊奇的。”人人都有接受教育,不断完善自我的需要子以四教:文,行,忠,信。

德行:颜渊,闵子骞,冉伯牛,仲弓。言语:宰我,子贡。政事:冉有,季路。文学:子游,子夏。

子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。”公西华曰:“正唯弟子不能学也。”

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远 其子也。”

用不过做特别的听闻向表修饰无法表承接取独离开,保持距离。形容词做动词至于弟子独自站立,古今异义 闻:

①不闻机杼声,惟闻女叹息。

②生乎吾前,其闻道也故先乎吾。

③苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

④博闻强志 听到、听说知道、懂得名声、声望见闻、知识第4——7章讲述的是教育的内容,从此四章里得出孔子的教学有哪些具体内容?历史文献、社会实践、待人尽心竭力、办事诚实可信注重道德修养、注重表达能力、注重政事管理、注重文化典籍关注圣和仁不学《诗》,无以言;不学礼,无以立。孔子所倡导的教育在内容上是以道德教育为中心的,重在培养学生的德行修养。当然孔子的教育内容由于受时代的局限,很少讲到自然科学知识,而且尽管他自己博学多闻,但不重视科学知识,甚至鄙视生产劳动知识,这是孔子教育内容的消极方面。子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅而不以三隅反,则不复也。”子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣。”子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一 知十,赐也闻一知二。”子曰:“弗如也;吾与女,弗如也。”子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰,‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰,‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”想求明白却不得的样子想说却说不出来的样子用再大概;这;宾语前置的标志;说;句末语气词过去的事;未来的事。动词作名词什么;说。宾语前置句绘画的事在素地之后。省略句、状语后置句之乎。这;吗所以;使……进;他子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅而不以三隅反,则不复也。”子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣。”子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一 知十,赐也闻一知二。”子曰:“弗如也;吾与女,弗如也。”子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰,‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰,‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”启发示教学谈话式教学答疑式教学答疑式教学因材施教教学方法子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?” 子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。” 子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” 教育者素养那么弟子们传述什么呢?天说了什么呢?宾语前置

在古汉语里,宾语也和现代汉语一样,一般都是在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。1、在疑问句中,宾语是疑问代词(安、何、谁等),一般提到动

词(或介词)前。

2、在否定句里,代词作宾语,宾语也都要提到动词之前。

3、为了强调宾语,借助“之”“是”竺词帮助,把宾语从动词后提到

前面。这是“之”“是” 便成为宾语提前的标志,无其它意义。

4、介词宾语的前置。

5、“相”有时表示动作行为趋向于一方,有指代作用,作宾语,放

在前面。

6、“见”在动词前,表示受事者自己,有指代作用,指“我”,充当

句子宾语。 一

沛公安在?

子何恃而往?

公何之? 二

莫我肯顾。

彼不我恩也。

未之有也。 三

唯弈秋之为听。

惟命是从。

孔子云:“何陋之有?” 四

一言以蔽之。

不然,籍何以至此。

不识吾子奚以知之? 五

便可白公姥,及时相遣归。 六

生孩六月,慈父见背。沛公在安?子恃何而往?公之何?莫肯顾我。彼不恩我也。未有之也。唯听弈秋。唯从命。有何陋?以一言蔽之。籍以何至此。不识吾子以奚知之?及时遣相归。慈父背见。子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?” 子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。” 子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” 教育者素养那么弟子们传述什么呢?天说了什么呢?私下把我自己比为老彭。然后音乐才得到厘正。形容词的活用1、形容词用作名词A

2、形容词用作动词B

3、形容词使动用法C

4、形容词意动用法D渔人甚异之。

知否,知否,应是绿肥红瘦。

焚百家之言,以愚黔首。

毛嫱丽姬,人之所美也。

一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近。

孔子登东山而小鲁。

欲居之以利,而高其直。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。D认为……怪A绿叶、红花C使……愚笨B赞美A远近的人D认为……小C使……高B升高子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?” 子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。” 子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” 教育者素养重身教重古代文化重礼1、2

3

4——7

8——12

13——15教育的作用教育的对象教育的内容教育的方式教育者的素养提升素质有教无类德文诗礼因材施教以身作则诲人不倦总结

十年之计莫如树木,

终身之计莫如树人。

<<管子.权修>> 十年树木,百年树人!诲人不倦huì字音提示:

1、知 2、闵子骞

3、冉伯牛 4、仲弓

5、陈亢 6、悱

7、隅 8、谄

9、切磋

10、倩 11、绚zhìmǐn qiānrǎnzhònggāngfěiyúchǎncuōqiànxuànqiē 有教无类

诲人不倦

不愤不启

举一反三

闻一知十

切磋琢磨

绘事后素

各得其所同心同德又同堂,

此日杏坛如现在;

变鲁变齐今又楚,

当年车辙不曾回。成语千年杏坛名书院教育的作用子曰:“性相近也,习相远也。” 子曰:“唯上知与下愚不移。” 习染习:

1.性相近也,习相远也。

2.学而时习之。

3.莫如修仁义而习文。

4.习善而为善,习恶而为恶也。

5.通书,习戎事。

6.鹰乃学习。习染反复练习学习习惯于熟悉飞翔教育的作用子曰:“性相近也,习相远也。” 子曰:“唯上知与下愚不移。” 习染上等的下等的这两章如何与“教育的作用”相联系起来?通“智”,智者,形容词作名词愚者,形容词作名词人的天性是相近的,通过教育使人的品行智力千差万别,即教育可以改变人。对于天才或蠢才,教育是改变不了他们的。 探究: 孔子一方面说“性相近,习相远”,一方面又说“唯上知与下愚不移”,这两种说法之间有什么矛盾?从孔子的整个言行来看,他实际更倾向于哪种观点?

“性相近,习相远”强调后天因素的作用,是反映论、实践论的观点。

“唯上知与下愚不移”强调先天因素的作用,是先验论、天才论的观点。 孔子重视教育,主张因材施教,认为“君子不可小知而可大受也,小人不可大受而可小知也”,以与人为善的态度鼓励“难与言”的互乡人进步,这些都说明孔子在实践中基本是坚持反映论的。 子曰:“有教无类。”种类、类别教育的对象类在当时的社会可以依据什么样的标准来给人分类?出身的贵贱智力的高低 孔子招收的学生是不论出身贵贱和等级的。他的学生来自不同的家庭,身份也各不相同,只有少数是贵族子弟(如南宫敬叔、司马牛)和商人子弟(如子贡),大多数是平民(如颜回、曾参、子路等),还有家无立锥之地的“贱人”仲弓,出狱的犯人公治长,做过盗贼的颜涿聚。孔子是鲁国人,从地域看,他的学生也不限于鲁国,还有齐、宋、晋、楚、秦等国。从民族看,大多数是华夏族的,也有少数民族的。所以何晏认为,有教无类“言人所在见教,无有贵贱种类也”。 孔子招收的学生是不分智愚的,所教学生的知识、智能、学习态度都各不相同。如颜回、子贡的接受力较强,像高柴、曾参的智力却比较差。但经孔子的教育,最终都成为高才生。在学习态度上,颜回好学,宰予懒惰,但孔子都招为学生。他们的年龄也不受限制,有的比孔子小几岁,也有的比孔子小近五十岁。孔子并不歧视品行上有缺陷的人,照样收他们为弟子,他们后为也都成为孔子门下的优秀学生。当然,必须指出的是孔子虽然主张人人都有受教育的权利,但他所说的“人”不包括占人类一半的妇女。“唯女子与小人不可教也”,孔子的三千弟子中没有一个是女性。我们不能要求两千多年前的孔子具有男女平等的现代意识,但孔子把妇女排斥在教育对象之外,则是他“有教无类”原则的一个极大的缺陷。 联合国教科文组织总干事泰勒博士说:“如果人们思索一下孔子的思想对当今世界的意义,人们很快便会发现,人类社会的基本需要,在过去的二千五百多年里,其变化之小是令人惊奇的。”人人都有接受教育,不断完善自我的需要子以四教:文,行,忠,信。

德行:颜渊,闵子骞,冉伯牛,仲弓。言语:宰我,子贡。政事:冉有,季路。文学:子游,子夏。

子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。”公西华曰:“正唯弟子不能学也。”

陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。尝独立,鲤趋而过庭。曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也’。‘不学诗,无以言。’鲤退而学诗。他日又独立,鲤趋而过庭。曰:‘学礼乎?’对曰:‘未也’。‘不学礼,无以立。’鲤退而学礼。闻斯二者。”陈亢退而喜曰:“问一得三。闻诗,闻礼,又闻君子之远 其子也。”

用不过做特别的听闻向表修饰无法表承接取独离开,保持距离。形容词做动词至于弟子独自站立,古今异义 闻:

①不闻机杼声,惟闻女叹息。

②生乎吾前,其闻道也故先乎吾。

③苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

④博闻强志 听到、听说知道、懂得名声、声望见闻、知识第4——7章讲述的是教育的内容,从此四章里得出孔子的教学有哪些具体内容?历史文献、社会实践、待人尽心竭力、办事诚实可信注重道德修养、注重表达能力、注重政事管理、注重文化典籍关注圣和仁不学《诗》,无以言;不学礼,无以立。孔子所倡导的教育在内容上是以道德教育为中心的,重在培养学生的德行修养。当然孔子的教育内容由于受时代的局限,很少讲到自然科学知识,而且尽管他自己博学多闻,但不重视科学知识,甚至鄙视生产劳动知识,这是孔子教育内容的消极方面。子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅而不以三隅反,则不复也。”子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣。”子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一 知十,赐也闻一知二。”子曰:“弗如也;吾与女,弗如也。”子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰,‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰,‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”想求明白却不得的样子想说却说不出来的样子用再大概;这;宾语前置的标志;说;句末语气词过去的事;未来的事。动词作名词什么;说。宾语前置句绘画的事在素地之后。省略句、状语后置句之乎。这;吗所以;使……进;他子曰:“不愤不启,不悱不发。举一隅而不以三隅反,则不复也。”子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。未若贫而乐,富而好礼者也。”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣,告诸往而知来者。”子夏问曰:“‘巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮’。何谓也?”子曰:“绘事后素。”曰:“礼后乎?”子曰:“起予者商也,始可与言诗已矣。”子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一 知十,赐也闻一知二。”子曰:“弗如也;吾与女,弗如也。”子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”

冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。”

公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰,‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰,‘闻斯行之’。赤也惑,敢问。”子曰:“求也退,故进之;由也兼人,故退之。”启发示教学谈话式教学答疑式教学答疑式教学因材施教教学方法子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?” 子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。” 子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” 教育者素养那么弟子们传述什么呢?天说了什么呢?宾语前置

在古汉语里,宾语也和现代汉语一样,一般都是在动词(或介词)的后面,但为了强调宾语,在一定条件下,就把它放在动词(或介词)的前面。1、在疑问句中,宾语是疑问代词(安、何、谁等),一般提到动

词(或介词)前。

2、在否定句里,代词作宾语,宾语也都要提到动词之前。

3、为了强调宾语,借助“之”“是”竺词帮助,把宾语从动词后提到

前面。这是“之”“是” 便成为宾语提前的标志,无其它意义。

4、介词宾语的前置。

5、“相”有时表示动作行为趋向于一方,有指代作用,作宾语,放

在前面。

6、“见”在动词前,表示受事者自己,有指代作用,指“我”,充当

句子宾语。 一

沛公安在?

子何恃而往?

公何之? 二

莫我肯顾。

彼不我恩也。

未之有也。 三

唯弈秋之为听。

惟命是从。

孔子云:“何陋之有?” 四

一言以蔽之。

不然,籍何以至此。

不识吾子奚以知之? 五

便可白公姥,及时相遣归。 六

生孩六月,慈父见背。沛公在安?子恃何而往?公之何?莫肯顾我。彼不恩我也。未有之也。唯听弈秋。唯从命。有何陋?以一言蔽之。籍以何至此。不识吾子以奚知之?及时遣相归。慈父背见。子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?” 子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。” 子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” 教育者素养那么弟子们传述什么呢?天说了什么呢?私下把我自己比为老彭。然后音乐才得到厘正。形容词的活用1、形容词用作名词A

2、形容词用作动词B

3、形容词使动用法C

4、形容词意动用法D渔人甚异之。

知否,知否,应是绿肥红瘦。

焚百家之言,以愚黔首。

毛嫱丽姬,人之所美也。

一旦抵罪,或脱身以逃,不能容于远近。

孔子登东山而小鲁。

欲居之以利,而高其直。

牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。D认为……怪A绿叶、红花C使……愚笨B赞美A远近的人D认为……小C使……高B升高子曰:“予欲无言。”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?” 子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。” 子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。” 教育者素养重身教重古代文化重礼1、2

3

4——7

8——12

13——15教育的作用教育的对象教育的内容教育的方式教育者的素养提升素质有教无类德文诗礼因材施教以身作则诲人不倦总结

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录