苏教版宋词第九专题《定风波》46张课件

图片预览

文档简介

课件46张PPT。“人,诗意地栖居在大地上。”

—— 荷尔德林

在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

——余秋雨《苏东坡突围》教学目标

1.诵读本词,体会词的意境。 ?

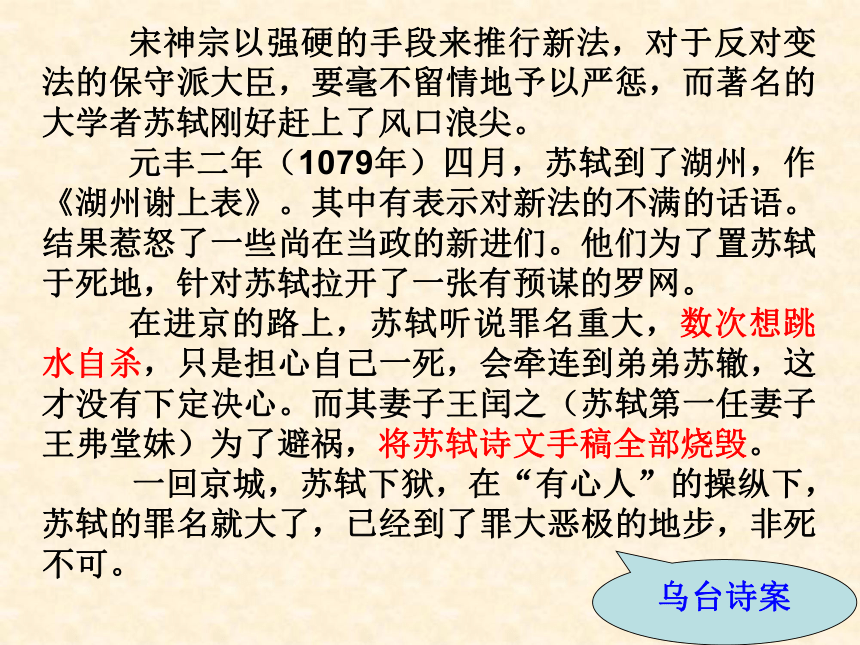

2.把握作品的思想内容,了解作者豁达的胸怀及本词包含的人生哲理。? ???乌台诗案 宋神宗以强硬的手段来推行新法,对于反对变法的保守派大臣,要毫不留情地予以严惩,而著名的大学者苏轼刚好赶上了风口浪尖。

元丰二年(1079年)四月,苏轼到了湖州,作《湖州谢上表》。其中有表示对新法的不满的话语。结果惹怒了一些尚在当政的新进们。他们为了置苏轼于死地,针对苏轼拉开了一张有预谋的罗网。

在进京的路上,苏轼听说罪名重大,数次想跳水自杀,只是担心自己一死,会牵连到弟弟苏辙,这才没有下定决心。而其妻子王闰之(苏轼第一任妻子王弗堂妹)为了避祸,将苏轼诗文手稿全部烧毁。

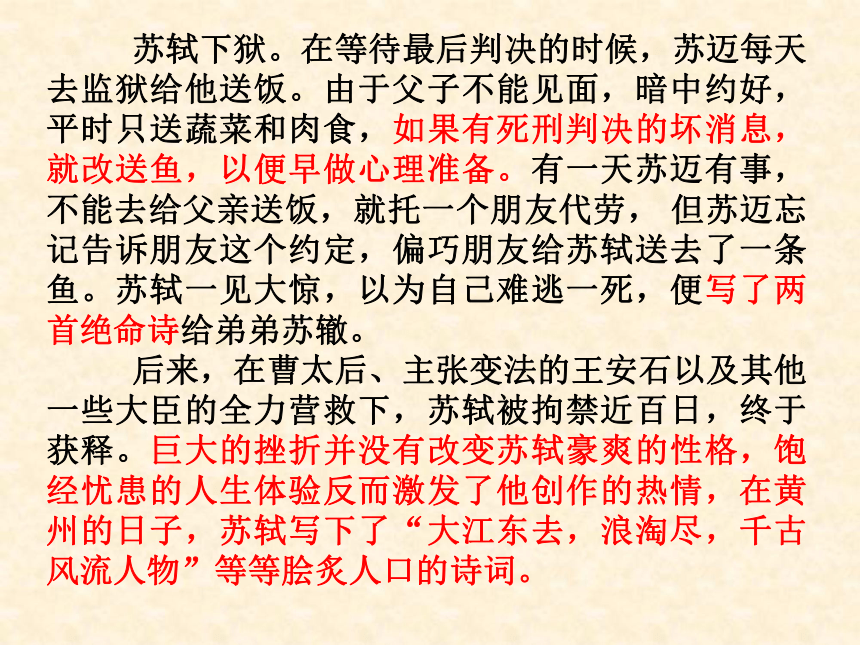

一回京城,苏轼下狱,在“有心人”的操纵下,苏轼的罪名就大了,已经到了罪大恶极的地步,非死不可。乌台诗案 苏轼下狱。在等待最后判决的时候,苏迈每天去监狱给他送饭。由于父子不能见面,暗中约好,平时只送蔬菜和肉食,如果有死刑判决的坏消息,就改送鱼,以便早做心理准备。有一天苏迈有事,不能去给父亲送饭,就托一个朋友代劳, 但苏迈忘记告诉朋友这个约定,偏巧朋友给苏轼送去了一条鱼。苏轼一见大惊,以为自己难逃一死,便写了两首绝命诗给弟弟苏辙。

后来,在曹太后、主张变法的王安石以及其他一些大臣的全力营救下,苏轼被拘禁近百日,终于获释。巨大的挫折并没有改变苏轼豪爽的性格,饱经忧患的人生体验反而激发了他创作的热情,在黄州的日子,苏轼写下了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”等等脍炙人口的诗词。 这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸 馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于 灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

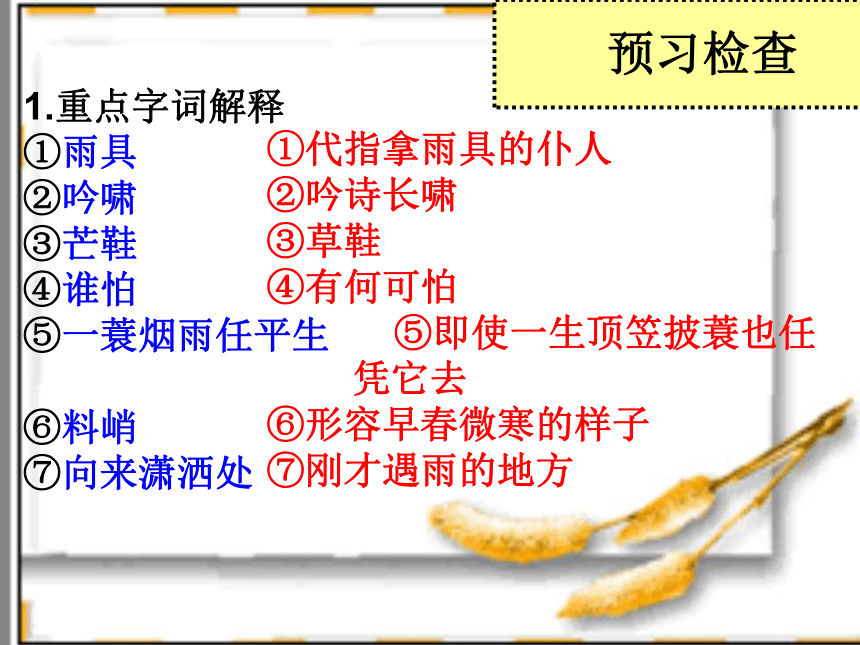

——余秋雨写作背景 这首词作于宋神宗元丰五年(1082),此时苏轼因乌台诗案被贬谪黄州已近三年。在这遭受严重政治迫害后的几年里,苏轼内心当然有忿懑和痛苦的一面,但他却始终能以超人的旷达心态泰然处之。这首《定风波》就表现了苏轼当时“泰然处之”的心境。 1.重点字词解释

①雨具

②吟啸

③芒鞋

④谁怕

⑤一蓑烟雨任平生

⑥料峭

⑦向来潇洒处预习检查①代指拿雨具的仆人

②吟诗长啸

③草鞋

④有何可怕

⑤即使一生顶笠披蓑也任 凭它去

⑥形容早春微寒的样子

⑦刚才遇雨的地方自主学习 自由诵读作品,思考以下问题: ①在词中,作者写到:“竹杖芒鞋轻胜马。”如何理解步行“胜”于“马行”?

②概括一下词人是一个怎样的形象。在词中,作者写到:“竹杖芒鞋轻胜马。”如何理解步行“胜”于“马行”? 竹杖芒鞋诚然是轻的,轻巧,轻便,然而在雨中行路用它,拖泥带水的,比起骑马的便捷来又差远了。

竹杖芒鞋与马。前者是步行所用,属于闲人的。而马,则是官员或忙人的坐骑,即俗所谓“行人路上马蹄忙”者。

这“轻”字分明是“无官一身轻” ,就是心情的放松,是一种即使在困顿之中也能超脱旷达的胸怀。 明确:词人是一个拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨、吟啸徐行、镇定从容、旷达乐观的形象。 概括一下词人是怎样的形象。 合作探究

1、“一蓑烟雨任平生”的意思是什么?表达了诗人怎样的人生态度?

2、“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,如何理解句中的“风雨”和“晴”?这三句道出了词人在大自然所获得的顿悟和启示,请谈谈是怎样的一种顿悟和启示?我们应该怎样理解“归去”?试分析。

1、“一蓑烟雨任平生”的意思是什么?表达了诗人怎样的人生态度?披着一袭蓑衣在风雨中过一辈子也处之泰然。

不避风雨,听任自然,笑傲江湖,超然洒脱。2、“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,如何理解句中的“风雨”和“晴”?这三句道出了词人在大自然所获得的顿悟和启示,请谈谈是怎样的一种顿悟和启示?我们应该怎样理解“归去”?试分析。

“风雨” 政治打击和人生险途。

“晴”比喻春风得意的顺境。 人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养。 作者在经历了“风雨”之后,在词的末尾说:“回首向来萧洒处。归去。也无风雨也无晴。”在苏轼现存的360多首词中,“归”字出现了100余次,我们应该怎样理解“归去”?试分析。 陶渊明的退隐躬耕,是词人所仰慕的,但终其一生,苏轼从未有过真正意义上的退隐。他一生宦海沉浮,刚直如一,为官一任,造福一方。

苏轼宦海沉浮一辈子,他从没抛弃过世俗生活和仕途生活,他的“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍……鬓微霜,又何妨……”说明他是多么地渴望建功立业;他的“人间如梦,一尊还酹江月”表现了他在壮志难酬时还有许多感概。但宦海的风波,仕途的坎坷使他不得不希望获得精神解脱,“归去”,可见也是自我慰藉的最好方式,“旷达”“超脱”的性格来自于“政治风雨”来自于对人生空漠的看透和体验。 其实,人生就是一场雨,无边无际,无可躲藏。已经活在世上,谁又能脱身人生这个大罗网呢?所以无论是人间天上,还是庙堂江湖,对于苏轼来说均是“外部世界”,本无区别。他最后的归宿只能是自己的“内心世界”。最好的避风港就是自己的心灵了。心灵驿站,心灵家园,心灵归所,这是一种宁静和通达。 所谓的“也无风雨也无晴”是词人希望获得精神解脱的一种象征。

①东坡:在湖北黄冈县东。苏轼谪贬黄州时,友人马正卿助其垦辟的游息之所,筑雪堂五间。

②营营:周旋、忙碌,形容为利禄竟逐钻营。

③夜阑:夜尽。

④縠纹:比喻水波细纹。縠,绉纱。

思考:本词流露了诗人怎样的人生态度?

临江仙

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠(hú )纹平。小舟从此逝,江海寄余生。延伸阅读 “小舟”二句,写词人面对平静的江面,幻想着能驾一叶扁舟,远离尘世喧嚣,在江湖深处安闲地度过自己的余生。由于结尾表达的弃官归隐之念,以至于“翌日喧传子瞻夜作此词,挂冠服江边,拿舟长啸去矣。郡守徐君猷闻之,惊且惧,以为州失罪人,急命驾往谒。则子瞻鼻鼾如雷,犹未兴也。”(宋叶梦得《避暑录话》卷二) 词人所追求的并非外在的“身”的归隐,而是内在的“心”的归隐。所归隐之处,是一个能使他敏感复杂的灵魂得以安放的精神家园。“此心安处,即是吾乡”。当堂检测 卜算子 苏轼

黄州定慧院寓居作

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,飘渺孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

注:宋神宗元丰三年,苏轼在黄州所作。

思考:这首词传达了诗人怎样的情感?

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,这首《卜算子》就是初至黄州在定惠院月夜感兴之作。到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。

苏轼以孤鸿为喻,托物言志,表达了贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感、坚持高洁的心情与处境。 在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。苏轼的心路历程失意自伤

低沉苦闷随遇而安

洒脱旷达乐观豪迈

积极向上前期中期后期东坡先生我想对您说……课堂小结

伟大的灵魂在艰苦的跋涉,无声的探索,无歌无喜,无风无雨。

词中记叙了途中遇雨的生活小事,用以小见大和一语双关的手法,写出──在突如其来的政治风雨面前,自己内心的坦荡与气度的从容。从历史和磨难中走来,在穿林竹叶声中吟啸徐行,不避崎岖,走入安宁,走入心灵的坦途,在纷扰的世界中寻找自己崭新的位置。

祝福语

心有东坡词,人生无难题。人生再多的雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了。苏轼为我们撑开了一把遮蔽人生风雨的大“伞”,撑出了一片笑对人生的晴朗天空,愿我们也能活得像他一样明亮,一样豁达!谢谢大家!回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。回头看狂风大作、骤雨肆虐的情形,现在一切都归于平静。

无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切都会成为过去。

“归去”是用陶渊明的归隐之意。表现了诗人旷达心态和归隐意向。合作探究5分钟 1、词人面对自然界的风风雨雨,表现出极轻松自如的态度,想一想,本词有没有更深刻的内涵?该如何理解?请全面的分析一下。

2 、“料峭春风吹酒醒。微冷。山头斜照却相迎”,本句包含什么样的人生哲理?请分析,并搜集相关的名句。 要求:1—4组回答第一题,5—8组回答第二题。 明确:词义表面写的是自然界的风雨,实际写的是人生风雨,对苏轼来说则是政治上的风雨;“竹杖芒鞋”则指相对艰苦的生活,“马”则指相对舒适的官宦生活。 1、词人面对自然界的风风雨雨,表现出极轻松自如的态度,想一想,本词有没有更深刻的内涵?该如何理解?请全面的分析一下。 “归去,也无风雨也无晴“,面对人生的荣辱得失,苏轼表现出的是自己内心的坦荡与气度的从容。从历史和磨难中走来,在穿林竹叶声中吟啸徐行,不避崎岖,走入安宁,走入心灵的坦途,在纷扰的世界中寻找自己崭新的位置。 2 、“料峭春风吹酒醒。微冷。山头斜照却相迎”,本句词包含什么样的人生哲理?请分析一下,并搜集相关的名句。 明确:本句包含的人生哲理,实际上是词人坦荡人生的体现。人生中遭遇些许挫折是在所难免的,只要用正确的心态去对待它,风雨背后总会有阳光,挫折背后总会有惊人的喜悦。1.阳光总在风雨后

2.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

3.打击只会让我们坚强!

4.祸兮福所倚,福兮祸所伏。能够激励我们名句:归纳小结 《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解等复杂而深微的情致及旷达情怀。

塑造了一个乐观,旷达的

主人公形象。 词中记叙了途中遇雨的生活小事,用以小见大和隐喻的手法,表现了无论人生遭遇多少风雨苦难,不要苦恼,不要被它吓倒,只要坦然相对,一切风雨苦难都将成为过去的主题。表现了苏轼此时期成熟的思想。小结: 自己平生任由人生的风风雨雨吹打,无所畏惧。

延伸阅读 南乡子 苏轼

重九涵辉楼呈徐君猷

霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲。酒力渐消风力软,飕飕,破帽多情却恋头。

佳节若为酬,但把清尊断送秋。万事到头都是梦,休休,明日黄花蝶也愁。

注:宋神宗元丰三年,苏轼因得罪被贬黄州时所作。当堂训练 浣溪沙 苏轼 游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。 思考:本词流露出词人怎样的人生态度?思考:本词流露出词人怎样的人生态度? 这是词人不伏衰老的宣言,这是对生活、对未来的向往和追求,这是对青春活力的召唤。在贬谪生活中,能一反感伤迟浩田暮的低沉之调,体现出苏轼执着于生活,旷达乐观的性格。 在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。苏轼的心路历程失意自伤

低沉苦闷随遇而安

洒脱旷达乐观豪迈

积极向上前期中期后期料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。自然界忽晴忽雨变化不定。

政治上的晴雨不定。

—— 荷尔德林

在黄州的苏东坡是成熟了的苏东坡。成熟是一种明亮而不刺眼的光辉,一种圆润而不腻耳的音响,一种不再需要对别人察言观色的从容,一种终于停止向周围申诉求告的大气,一种不理会哄闹的微笑,一种洗刷了偏激的淡漠,一种无须声张的厚实,一种并不陡峭的高度。

——余秋雨《苏东坡突围》教学目标

1.诵读本词,体会词的意境。 ?

2.把握作品的思想内容,了解作者豁达的胸怀及本词包含的人生哲理。? ???乌台诗案 宋神宗以强硬的手段来推行新法,对于反对变法的保守派大臣,要毫不留情地予以严惩,而著名的大学者苏轼刚好赶上了风口浪尖。

元丰二年(1079年)四月,苏轼到了湖州,作《湖州谢上表》。其中有表示对新法的不满的话语。结果惹怒了一些尚在当政的新进们。他们为了置苏轼于死地,针对苏轼拉开了一张有预谋的罗网。

在进京的路上,苏轼听说罪名重大,数次想跳水自杀,只是担心自己一死,会牵连到弟弟苏辙,这才没有下定决心。而其妻子王闰之(苏轼第一任妻子王弗堂妹)为了避祸,将苏轼诗文手稿全部烧毁。

一回京城,苏轼下狱,在“有心人”的操纵下,苏轼的罪名就大了,已经到了罪大恶极的地步,非死不可。乌台诗案 苏轼下狱。在等待最后判决的时候,苏迈每天去监狱给他送饭。由于父子不能见面,暗中约好,平时只送蔬菜和肉食,如果有死刑判决的坏消息,就改送鱼,以便早做心理准备。有一天苏迈有事,不能去给父亲送饭,就托一个朋友代劳, 但苏迈忘记告诉朋友这个约定,偏巧朋友给苏轼送去了一条鱼。苏轼一见大惊,以为自己难逃一死,便写了两首绝命诗给弟弟苏辙。

后来,在曹太后、主张变法的王安石以及其他一些大臣的全力营救下,苏轼被拘禁近百日,终于获释。巨大的挫折并没有改变苏轼豪爽的性格,饱经忧患的人生体验反而激发了他创作的热情,在黄州的日子,苏轼写下了“大江东去,浪淘尽,千古风流人物”等等脍炙人口的诗词。 这一切,使苏东坡经历了一次整体意义上的脱胎换骨,也使他的艺术才情获得了一次蒸 馏和升华,他,真正地成熟了--与古往今来许多大家一样,成熟于一场灾难之后,成熟于 灭寂后的再生,成熟于穷乡僻壤,成熟于几乎没有人在他身边的时刻。

——余秋雨写作背景 这首词作于宋神宗元丰五年(1082),此时苏轼因乌台诗案被贬谪黄州已近三年。在这遭受严重政治迫害后的几年里,苏轼内心当然有忿懑和痛苦的一面,但他却始终能以超人的旷达心态泰然处之。这首《定风波》就表现了苏轼当时“泰然处之”的心境。 1.重点字词解释

①雨具

②吟啸

③芒鞋

④谁怕

⑤一蓑烟雨任平生

⑥料峭

⑦向来潇洒处预习检查①代指拿雨具的仆人

②吟诗长啸

③草鞋

④有何可怕

⑤即使一生顶笠披蓑也任 凭它去

⑥形容早春微寒的样子

⑦刚才遇雨的地方自主学习 自由诵读作品,思考以下问题: ①在词中,作者写到:“竹杖芒鞋轻胜马。”如何理解步行“胜”于“马行”?

②概括一下词人是一个怎样的形象。在词中,作者写到:“竹杖芒鞋轻胜马。”如何理解步行“胜”于“马行”? 竹杖芒鞋诚然是轻的,轻巧,轻便,然而在雨中行路用它,拖泥带水的,比起骑马的便捷来又差远了。

竹杖芒鞋与马。前者是步行所用,属于闲人的。而马,则是官员或忙人的坐骑,即俗所谓“行人路上马蹄忙”者。

这“轻”字分明是“无官一身轻” ,就是心情的放松,是一种即使在困顿之中也能超脱旷达的胸怀。 明确:词人是一个拄着拐杖、穿着草鞋、顶风冒雨、吟啸徐行、镇定从容、旷达乐观的形象。 概括一下词人是怎样的形象。 合作探究

1、“一蓑烟雨任平生”的意思是什么?表达了诗人怎样的人生态度?

2、“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,如何理解句中的“风雨”和“晴”?这三句道出了词人在大自然所获得的顿悟和启示,请谈谈是怎样的一种顿悟和启示?我们应该怎样理解“归去”?试分析。

1、“一蓑烟雨任平生”的意思是什么?表达了诗人怎样的人生态度?披着一袭蓑衣在风雨中过一辈子也处之泰然。

不避风雨,听任自然,笑傲江湖,超然洒脱。2、“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”,如何理解句中的“风雨”和“晴”?这三句道出了词人在大自然所获得的顿悟和启示,请谈谈是怎样的一种顿悟和启示?我们应该怎样理解“归去”?试分析。

“风雨” 政治打击和人生险途。

“晴”比喻春风得意的顺境。 人生有顺逆,有成败,有荣辱,有福祸。但无论处于何种境地,我们都要以坦然而超脱的心态去对待,胜不骄,败不馁,福不喜,祸不悲,这样才能完成自己的人格修养。 作者在经历了“风雨”之后,在词的末尾说:“回首向来萧洒处。归去。也无风雨也无晴。”在苏轼现存的360多首词中,“归”字出现了100余次,我们应该怎样理解“归去”?试分析。 陶渊明的退隐躬耕,是词人所仰慕的,但终其一生,苏轼从未有过真正意义上的退隐。他一生宦海沉浮,刚直如一,为官一任,造福一方。

苏轼宦海沉浮一辈子,他从没抛弃过世俗生活和仕途生活,他的“老夫聊发少年狂,左牵黄,右擎苍……鬓微霜,又何妨……”说明他是多么地渴望建功立业;他的“人间如梦,一尊还酹江月”表现了他在壮志难酬时还有许多感概。但宦海的风波,仕途的坎坷使他不得不希望获得精神解脱,“归去”,可见也是自我慰藉的最好方式,“旷达”“超脱”的性格来自于“政治风雨”来自于对人生空漠的看透和体验。 其实,人生就是一场雨,无边无际,无可躲藏。已经活在世上,谁又能脱身人生这个大罗网呢?所以无论是人间天上,还是庙堂江湖,对于苏轼来说均是“外部世界”,本无区别。他最后的归宿只能是自己的“内心世界”。最好的避风港就是自己的心灵了。心灵驿站,心灵家园,心灵归所,这是一种宁静和通达。 所谓的“也无风雨也无晴”是词人希望获得精神解脱的一种象征。

①东坡:在湖北黄冈县东。苏轼谪贬黄州时,友人马正卿助其垦辟的游息之所,筑雪堂五间。

②营营:周旋、忙碌,形容为利禄竟逐钻营。

③夜阑:夜尽。

④縠纹:比喻水波细纹。縠,绉纱。

思考:本词流露了诗人怎样的人生态度?

临江仙

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣。敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营。夜阑风静縠(hú )纹平。小舟从此逝,江海寄余生。延伸阅读 “小舟”二句,写词人面对平静的江面,幻想着能驾一叶扁舟,远离尘世喧嚣,在江湖深处安闲地度过自己的余生。由于结尾表达的弃官归隐之念,以至于“翌日喧传子瞻夜作此词,挂冠服江边,拿舟长啸去矣。郡守徐君猷闻之,惊且惧,以为州失罪人,急命驾往谒。则子瞻鼻鼾如雷,犹未兴也。”(宋叶梦得《避暑录话》卷二) 词人所追求的并非外在的“身”的归隐,而是内在的“心”的归隐。所归隐之处,是一个能使他敏感复杂的灵魂得以安放的精神家园。“此心安处,即是吾乡”。当堂检测 卜算子 苏轼

黄州定慧院寓居作

缺月挂疏桐,漏断人初静。谁见幽人独往来,飘渺孤鸿影。

惊起却回头,有恨无人省。拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷。

注:宋神宗元丰三年,苏轼在黄州所作。

思考:这首词传达了诗人怎样的情感?

苏轼于“乌台诗案”后谪居黄州,这首《卜算子》就是初至黄州在定惠院月夜感兴之作。到黄州之初,亦因罪废之余,灰心杜口,谢绝交往。由于牵连甚广,这时,“平生亲友,无一字见及”,彼此音问,一时尽绝,苏轼不能不深怀幽居离索的内心隐衷。

苏轼以孤鸿为喻,托物言志,表达了贬居黄州时无所依托而又无可哀告的寂寞与伤感、坚持高洁的心情与处境。 在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。苏轼的心路历程失意自伤

低沉苦闷随遇而安

洒脱旷达乐观豪迈

积极向上前期中期后期东坡先生我想对您说……课堂小结

伟大的灵魂在艰苦的跋涉,无声的探索,无歌无喜,无风无雨。

词中记叙了途中遇雨的生活小事,用以小见大和一语双关的手法,写出──在突如其来的政治风雨面前,自己内心的坦荡与气度的从容。从历史和磨难中走来,在穿林竹叶声中吟啸徐行,不避崎岖,走入安宁,走入心灵的坦途,在纷扰的世界中寻找自己崭新的位置。

祝福语

心有东坡词,人生无难题。人生再多的雨,经过东坡的过滤,都变成一片晴空了。苏轼为我们撑开了一把遮蔽人生风雨的大“伞”,撑出了一片笑对人生的晴朗天空,愿我们也能活得像他一样明亮,一样豁达!谢谢大家!回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。回头看狂风大作、骤雨肆虐的情形,现在一切都归于平静。

无论人生遭遇多少苦难,只要坦然面对,一切都会成为过去。

“归去”是用陶渊明的归隐之意。表现了诗人旷达心态和归隐意向。合作探究5分钟 1、词人面对自然界的风风雨雨,表现出极轻松自如的态度,想一想,本词有没有更深刻的内涵?该如何理解?请全面的分析一下。

2 、“料峭春风吹酒醒。微冷。山头斜照却相迎”,本句包含什么样的人生哲理?请分析,并搜集相关的名句。 要求:1—4组回答第一题,5—8组回答第二题。 明确:词义表面写的是自然界的风雨,实际写的是人生风雨,对苏轼来说则是政治上的风雨;“竹杖芒鞋”则指相对艰苦的生活,“马”则指相对舒适的官宦生活。 1、词人面对自然界的风风雨雨,表现出极轻松自如的态度,想一想,本词有没有更深刻的内涵?该如何理解?请全面的分析一下。 “归去,也无风雨也无晴“,面对人生的荣辱得失,苏轼表现出的是自己内心的坦荡与气度的从容。从历史和磨难中走来,在穿林竹叶声中吟啸徐行,不避崎岖,走入安宁,走入心灵的坦途,在纷扰的世界中寻找自己崭新的位置。 2 、“料峭春风吹酒醒。微冷。山头斜照却相迎”,本句词包含什么样的人生哲理?请分析一下,并搜集相关的名句。 明确:本句包含的人生哲理,实际上是词人坦荡人生的体现。人生中遭遇些许挫折是在所难免的,只要用正确的心态去对待它,风雨背后总会有阳光,挫折背后总会有惊人的喜悦。1.阳光总在风雨后

2.山重水复疑无路,柳暗花明又一村。

3.打击只会让我们坚强!

4.祸兮福所倚,福兮祸所伏。能够激励我们名句:归纳小结 《定风波》体现词人在自然风雨中镇定自若、在仕途风险中泰然处之、在痛苦中旷达自解等复杂而深微的情致及旷达情怀。

塑造了一个乐观,旷达的

主人公形象。 词中记叙了途中遇雨的生活小事,用以小见大和隐喻的手法,表现了无论人生遭遇多少风雨苦难,不要苦恼,不要被它吓倒,只要坦然相对,一切风雨苦难都将成为过去的主题。表现了苏轼此时期成熟的思想。小结: 自己平生任由人生的风风雨雨吹打,无所畏惧。

延伸阅读 南乡子 苏轼

重九涵辉楼呈徐君猷

霜降水痕收,浅碧鳞鳞露远洲。酒力渐消风力软,飕飕,破帽多情却恋头。

佳节若为酬,但把清尊断送秋。万事到头都是梦,休休,明日黄花蝶也愁。

注:宋神宗元丰三年,苏轼因得罪被贬黄州时所作。当堂训练 浣溪沙 苏轼 游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥。萧萧暮雨子规啼。

谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。 思考:本词流露出词人怎样的人生态度?思考:本词流露出词人怎样的人生态度? 这是词人不伏衰老的宣言,这是对生活、对未来的向往和追求,这是对青春活力的召唤。在贬谪生活中,能一反感伤迟浩田暮的低沉之调,体现出苏轼执着于生活,旷达乐观的性格。 在贬谪到黄州的初期,苏轼是低沉、苦闷的,但他很快从中逃离出来。毕竟他是一个洒脱旷达的人。面对人生的困境,他没有颓废,没有逃避,而是以一种积极乐观的心态去面对,去挑战。所以,他战胜了生活,战胜了自我。所以,我们才看到,苏轼是一个无畏风雨、笑看坎坷的潇洒之人,是一个超然物外、随遇而安的旷达之人。苏轼的心路历程失意自伤

低沉苦闷随遇而安

洒脱旷达乐观豪迈

积极向上前期中期后期料峭春风吹酒醒,微冷。山头斜照却相迎。自然界忽晴忽雨变化不定。

政治上的晴雨不定。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录