2016春高中语文(苏教版选修史记)教学课件:《刺客列传》(司马迁)(共55张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(苏教版选修史记)教学课件:《刺客列传》(司马迁)(共55张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-04-12 21:19:44 | ||

图片预览

文档简介

课件55张PPT。导入新课每个人都有每个人的人生信条,而历史上有一部分人他们的道德信条是“士为知己者死”,他们是什么样的人呢?让我们一起走进《史记〃刺客列传》,全文五千多字,共写了曹沬、专诸、豫让、聂政、荆轲五个人,而其中单是荆轲一个人就用了三千多字,可见荆轲是司马迁这篇作品要表现的核心人物,那我们来认识他。重点:

?刺客、刺客特征及成因?

难点?:文本分析(荆轲形象,荆轲与高渐离、田光的友情,荆柯失败之因)?刺客列传《史记.刺客列传》以时间为顺序,叙述了从春秋到战国时期的五位刺客,即:曹沫、专诸、预让、聂政、荆轲。所谓刺客就是通过暗杀手段来实现自己目的的人。本文节选的是“荆轲刺秦”的部分,也是刺客列传最精彩的部分。学习目标?1学习掌握文章中的通假字、古今词和词类活用以及特殊句式。?

2学习掌握一些重要的实词和虚词。?

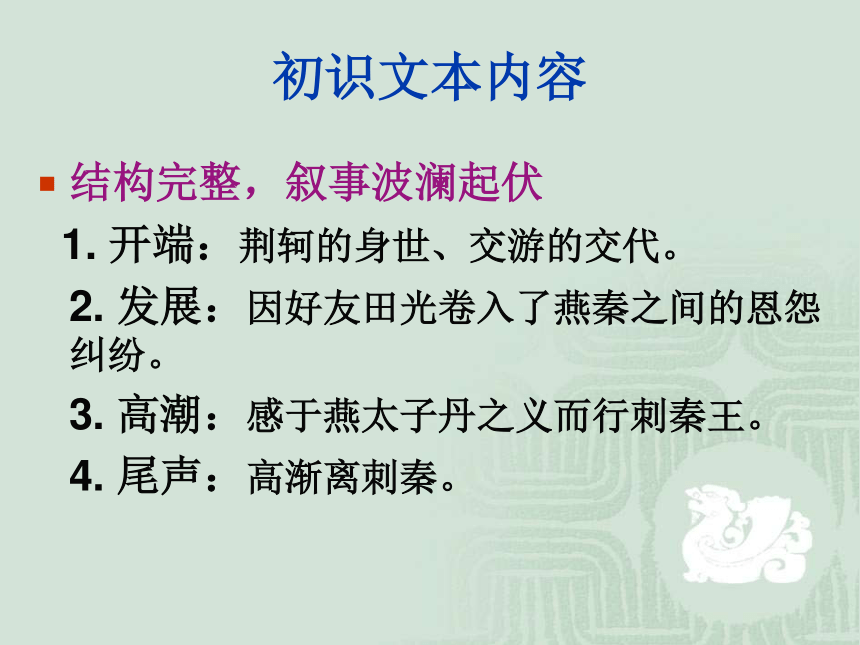

3学习课文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中来表现人物的形象的艺术。公元前475年,中国陷入长达二百五十多年的战国时代……公元前227年,深秋,清晨,易水河畔……初识文本内容结构完整,叙事波澜起伏

1. 开端:荆轲的身世、交游的交代。

2. 发展:因好友田光卷入了燕秦之间的恩怨纠纷。

3. 高潮:感于燕太子丹之义而行刺秦王。

4. 尾声:高渐离刺秦。一.疏通字词,理解文意.1.重点词语

a.微太子言

b.遇将军可谓深矣

c.顾计不知所出耳

d.右手揕其匈

e.太子豫求天下之利匕首

f.人不敢忤视

g.既祖

h.比诸侯之列

i.箕踞以骂

j.以药囊提荆轲

没有

残酷

只是

直刺

预备

用恶意的眼光看人

古人出门举行的祭祀路神的活动

比照

两腿张开,坐于地如簸箕,以示轻蔑

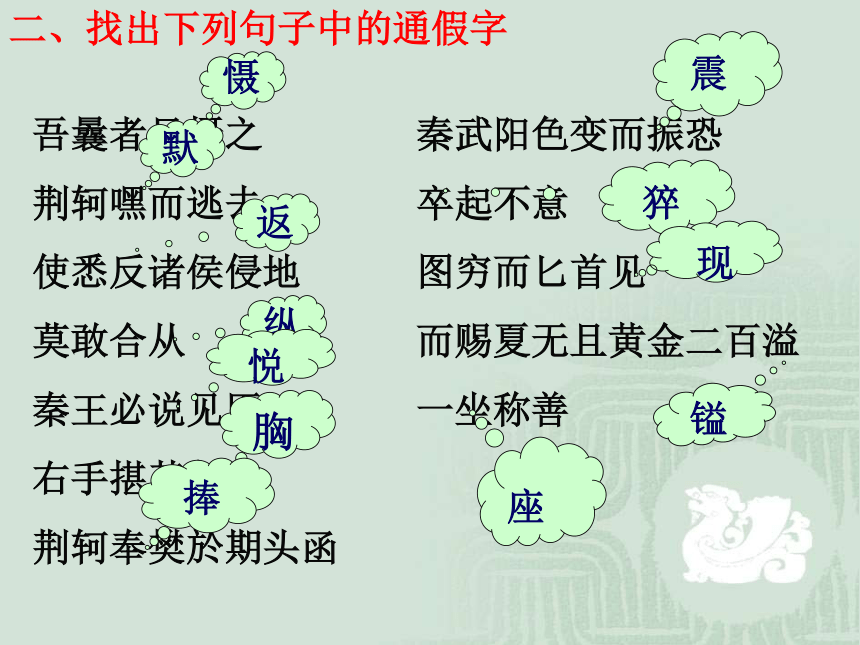

投掷二、找出下列句子中的通假字吾曩者目摄之 秦武阳色变而振恐

荆轲嘿而逃去 卒起不意

使悉反诸侯侵地 图穷而匕首见

莫敢合从 而赐夏无且黄金二百溢

秦王必说见臣 一坐称善

右手揕其匈

荆轲奉樊於期头函

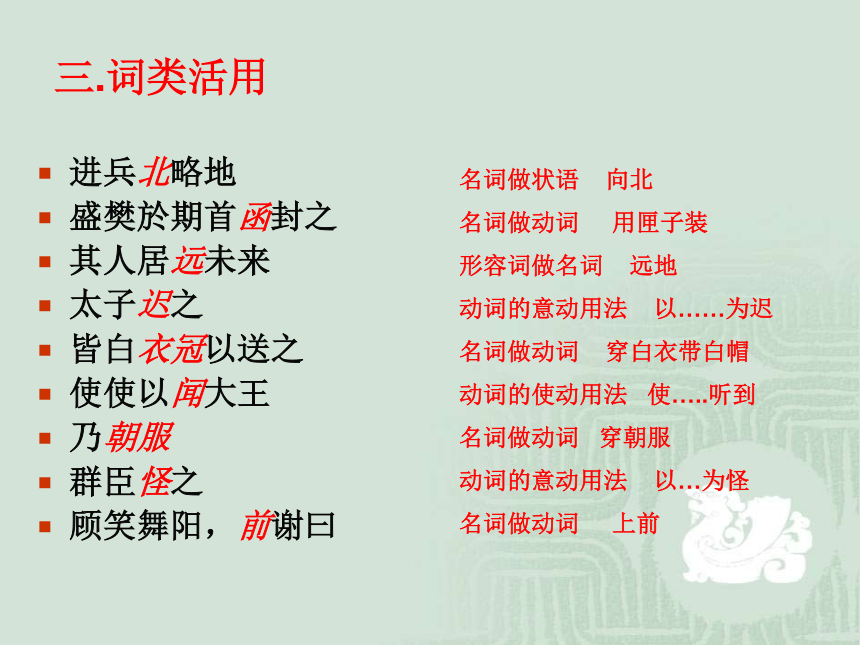

悦胸捧三.词类活用进兵北略地

盛樊於期首函封之

其人居远未来

太子迟之

皆白衣冠以送之

使使以闻大王

乃朝服

群臣怪之

顾笑舞阳,前谢曰

名词做状语 向北

名词做动词 用匣子装

形容词做名词 远地

动词的意动用法 以……为迟

名词做动词 穿白衣带白帽

动词的使动用法 使…..听到

名词做动词 穿朝服

动词的意动用法 以…为怪

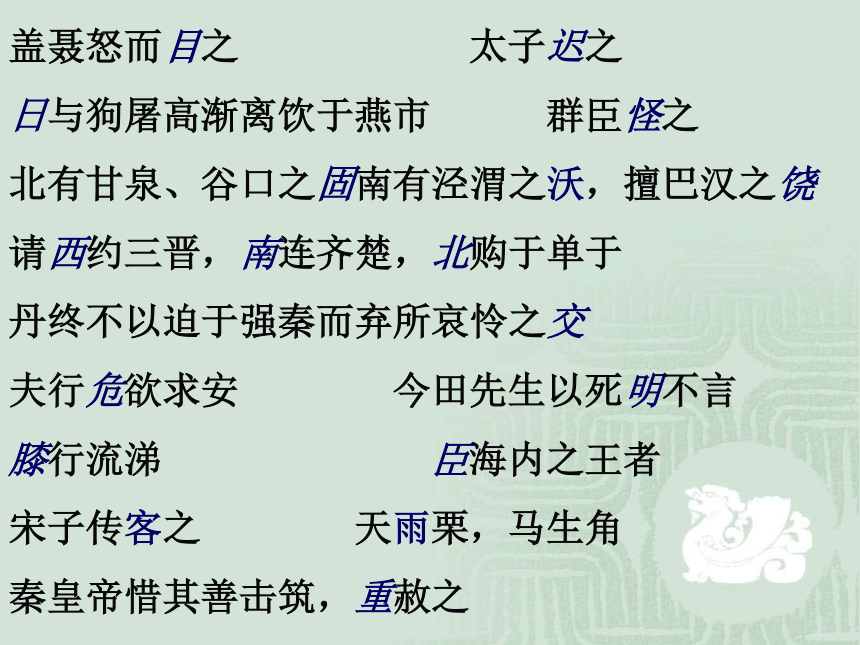

名词做动词 上前盖聂怒而目之 太子迟之

日与狗屠高渐离饮于燕市 群臣怪之

北有甘泉、谷口之固南有泾渭之沃,擅巴汉之饶

请西约三晋,南连齐楚,北购于单于

丹终不以迫于强秦而弃所哀怜之交

夫行危欲求安 今田先生以死明不言

膝行流涕 臣海内之王者

宋子传客之 天雨栗,马生角

秦皇帝惜其善击筑,重赦之

四.古今异义樊於期偏袒扼腕上前

北蕃蛮夷之鄙人

诸郎中执兵皆陈殿下 古义:袒露一只肩膀.今义:袒护双方中的一个.

古义:见识短浅的人.今义:对自己的谦称.

古义:皇帝的侍卫.今义:医生.五.特殊句式今闻购将军首金千斤、邑万家

父母宗族皆为戮没

太子及宾客知其事者

嘉为先言于秦王

群臣侍殿上者

省略句

被动句

定语后置句

省略句

定语后置句荆轲刺秦是在什么样的形势下发生的?课文写当时的形势的语言有什么特点?秦军破赵,势如破竹,大军压境,燕国危在旦夕。

课文写形势连用几个动词短语,以短促的语气交代逼人的形势,渲染了紧张、危急的气氛。“尽收其地”中“尽”写出了秦军的强大,也应证了先前太子丹的判断。荆轲刺秦前做了哪些准备工作?商议计谋

求取信物

准备匕首

准备副手

易水诀别太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道,高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为羽声慷慨,士皆瞋目,发尽上指冠。於是荆轲就车而去,终已不顾。序曲:易水诀别 作者是怎样描写易水诀别这一场面的? ①抓住特点:如对送行者的描写,抓住“白衣冠”这个特点;给整个画面笼罩一层悲哀的色彩;②突出重点:在众多的人物中,重点写荆轲;“既祖,取道”略写,重点写慷慨悲歌;一曲壮歌抒发荆轲义无返顾的慷慨情怀;③顾及全面:太子、宾客、高渐离、士等在场人物都顾及到,而且通过写“士皆垂泪涕泣”“士皆嗔目,发尽上指冠”渲染凄凉悲怆的氛围和同仇敌忾的气势;④结合写景:“风萧萧兮易水寒”,给人以身临其境的感觉。⑤音乐渲染:?乐调由哀婉悲伤变徵之声转为慷慨激昂的羽声,场面由悲向壮推进。

(慷慨悲壮)第11小节中,荆轲刺秦的谋划,体现了他怎么样的性格?荆轲的谋划主要抓住了如何见秦王的这个关键的问题。他提出用樊将军首级和督亢地图为信物来骗取秦王的信任,具有超人的胆识和谋略。荆轲私见樊将军,为何樊将军慷慨献身?荆轲三问樊於期,首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。 ?

荆轲私见樊将军,为何樊将军慷慨献身?

荆轲三问樊於期:

首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;

进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;

在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。

荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。 廷 刺 秦 王廷刺秦王这一部分可分为几层?

计见秦王

顾笑武阳

秦廷搏击

倚柱笑骂

遇难去世

顾笑舞阳荆轲奉樊於期头函,而秦舞阳奉地图柙,以次进。至陛,秦舞阳色变振恐,群臣怪之。荆轲顾笑舞阳,前谢曰:“北蕃蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑。愿大王少假借之,使得毕使于前。”轲既取图奏之,秦王发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,袖绝。拔剑,剑长,操其室。时惶急,剑坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王环柱而走。图穷匕首见荆轲废,乃引其匕首以擿秦王,不中,中桐柱。秦王复击轲,轲被八创。轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,以欲生劫之,必得约契以报太子也。” 於是左右既前杀轲,秦王不怡者良久。 倚柱笑骂群臣皆愕,卒起不意,尽失其度。……而卒惶急,无以击轲,而以手共搏之。是时侍医夏无且。以其所奉药囊提荆轲也。秦王方环柱走,卒惶急,不知所为,左右乃曰:“王负剑!” 负剑,遂拔以击荆轲,断其左股。遇难去世牛运震曰:“荆轲逐秦王一段,本可整齐叙之,偏用极历乱之笔;亦本可简约叙之,偏用极详细之笔。盖不历乱则情景之仓皇扰乱不见,不详细则事迹之节次曲折不出,节次曲折出则情景之仓遽见矣。极详细处正其极历乱处,极历乱处正其极整齐处也。此中摹画叙次有绝大神通.太史公出力写来,后人当悉意求之。“(《史记评注·刺客列传》)

《<史记>选读》—— 刺客是天壤间第一种激烈人,《刺客传》是《史记》中第一种激烈文字,故至今浅读之而须眉四照,深读之则刻骨十分。史公遇一种题,便成一种文字,所以独雄千古。

-----吴见思

《<史记>选读》—— 郭嵩焘曰:“史公之传刺客,为荆卿也,而深惜其事不成。其文迷离开合,寄意无穷。荆卿胸中尽有抱负,尽有感发,与游侠者不同。又杂出盖聂、鲁勾践、田光先生、高渐离,备极一时之奇士,又有狗屠一人。 而终惜荆卿之不知剑术,借鲁勾践之言以发之,为传末波澜。”(《史记札记》)

《<史记>选读》——李景星曰:“《刺客传》共载五人:一曹沫,二专诸,三豫让,四聂政,五荆轲。此五人者,在天地间别具一种激烈性情.故太史公汇归一处.别成一种激烈文字。 行文用阶级法,一步高一步,剌君、刺相,至于刺不可一世之王者,刺客之能事尽矣。是以篇中叙次。于最后荆轲一传独加详焉。 《<史记>选读》——其操纵得手处,尤在每传之末用钩连之笔,曰:其后百六十有七年,而吴有专诸之事,; ‘其后七十余年、而晋有豫让之事,;其后四十余年.而有聂政之事,;其后二百二十余年,秦有荆轲之事’。上下钩绾,气势贯注。遂使一篇数千言大文,直如一笔写出。 此例自史公创之,虽后来迭经袭用。几成熟调,而兰亭原本.终不为损,盖其精气有不可磨灭者在也。”(《史记评议·刺客列传》)

《<史记>选读》——鉴赏刺秦场面的写作方法 (1)通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人物形象。

荆轲“顾笑舞阳,前为谢曰……”;

“知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂……”

读之使人如见其形,如闻其声。(2)运用间接描写/反衬的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄形象。

写“年十三”就杀人的秦舞阳“色变振恐”,衬托荆轲镇定自若;

写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷;

最后荆轲事败身亡,秦王仍“不怡良久”

这寥寥数语,都从反面衬托了荆轲的威武壮烈。?(3)通过斗争双方的动作描写,展示生死搏斗的曲折过程:

荆轲“奉-奏-把-持-逐-掷”,主动进攻未遂,仍进行最后一次努力;秦王“惊-起-拔-走-负-击-断”,由惊慌失措转为有效反击,动作描写,层次分明。

英雄摹 形 传 神荆

轲

刺

秦

王 ????荆轲具有义侠的性格,又受太子丹的厚遇重任,明知身入不测之秦是极其危 险的事,但还是毅然前往,直至事败仍然“倚柱而笑,箕踞以骂”。荆轲刺秦王 这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往 的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前 列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。千百年来,受压迫的人们之所 以敬仰荆轲,也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的义侠精神。当然这当中也 流露出“士为知己者死”的因素这既是荆轲本身的局限,也是作者的局限。从荆 轲刺秦王的做法来看,这种个人的恐怖手段是不可取的,企图凭借个人的拼杀来 改变历史的进程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的局限。 一、思考:怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动?

苏洵在《六国论》中认为荆轲的行为“始速祸焉”;朱熹认为荆轲是“匹夫之勇”。

也有很多人对他表示称赞,比如,左思《咏荆轲》:“虽无壮士节,与世亦殊伦”,“贱者虽自贱,重之若千钧”;陶渊明《咏荆轲》:“其人随已没,千载有余情”。

不管怎样,荆轲刺秦王不是为一己之私,是为“国家大事”,所以他的故事才会流传千百年,历久而不衰。

谈谈你的看法。 提示:可从才能、思想、性格、精神方面分析? 才能:工于心计,善于言辞。事前胸有成竹,周密策划,义激樊於期。临危从容不迫,机智过人。?

思想:为国分忧,雪耻报仇,报效太子。他对樊於期说,刺秦王的目的是“解燕国之患”,“报将军之仇”,除“燕国见陵之耻”。行刺失败,他仍宣称欲生劫秦王,“必得约契以报太子也。”?

性格:率性、深沉、刚毅、慷慨。“相乐也,已而相泣,旁若无人者”;准备信物,深谋远虑;迟发见疑,他怒叱太子;取道易水,慷慨悲歌。

精神:不畏强暴、不避艰险、不怕牺牲、视死如归的大无畏精神。明知“一去不复还”,仍然一往无前,“终已不顾”。行刺不就,身受重伤,仍拼死一搏,英雄气概,值得称道。? 二、 认识刺客 刺客是天壤间第一种激烈人,《刺客列传》是《史记》中第一种激烈文字,故至今浅读之而须眉四照,深读之则刻骨十分。

——【清】吴见思《史记论文》“刺客”的品质

言必信,行必果

“士为知己者死”

侠烈之气荆轲之可贵:

强秦压境,燕国危如累卵——“当燕丹时,内无强力,外无奥援,而以孱国当枭鸷之秦,此谓卵抵泰山者也。故刺秦亦亡,不刺亦亡。”

——黄洪宪《史记评林》

英雄的颂歌: 虽未能挽危局于累卵,但他的扶助弱小,急人之难,奋身抗暴,慷慨赴死,勇气和气节十分感人,可歌可泣,表现出了东方人特有的英雄气质。三、艺术特色——跌宕雄奇的历史传奇(一)结构完整,叙事波澜起伏

1.开端、发展、高潮,脉络清晰,层次分明。

2.行刺失败后,转入高渐离谋刺秦王,使得故

事在将完未完之时,忽又焕发出光芒。(二)在塑造人物上,颇具匠心

除荆轲外,还写了盖聂、鲁句践、田光、高渐离,“备极一时之奇士”。 运用多种手法,成功塑造了以荆轲为首的一组豪杰义士群像。

或于典型环境中塑造人物,如秦庭行刺荆轲的沉毅、神勇性格之表现;

或欲扬先抑,如为凸显后来荆轲之勇,先写他与鲁句践争道,遭叱而逃;

或对比映衬,如前有田光为激励荆轲而自杀,有樊於期为助荆轲刺秦献上自己的人头,后有高渐离行刺作为余波,映照出荆轲的英雄形象,而秦舞阳之怯懦畏葸,则反照荆轲之胆识;等等。 人物不论主次,俱皆传神:

坦诚躁进的燕太子丹

深沉老成的田光

毅然捐身的樊於期

徒有其名的秦舞阳

奋身搏击的高渐离等人

众星捧月般烘托荆轲,营造出慷慨悲烈的氛围 《史记》把文言文的叙事功能发挥得淋漓尽致。

细节的行笔,往往能于不起眼处传达丰富意蕴。(三)妙笔生花 愤激文心除“易水之别”外,还有其他细节:

荆轲的“嘿”:鲁句践与荆轲争道,荆轲“嘿而逃去”。表面是怯懦,而实为不屑于匹夫之怒。

荆轲的“顾笑”:秦廷上,秦舞阳色变振恐,荆轲“顾笑”舞阳。既可理解为以笑来欺骗秦王,也可视作对秦舞阳的失望和轻蔑。

一笔而多意,含蕴深远,耐人咀嚼。

四.表现方法上的主要特点: ???1、善于写人物的对话和神态。 ????荆轲和樊於期的对话,荆轲先用话挑起樊於期对秦的仇恨,再问樊於期对这样的深仇大恨怎么办,然后针对“顾计不知所出耳”的表示,试探地提出了既能为樊於期报仇,又能保全燕国的计划,一层进一层,结果是樊於期慷慨陈辞,毅然自刎。 ????见秦王时“秦武舞色变振恐”,“荆轲顾笑武阳”而向秦王作了解释,在千钧一发之际,镇静的神态和得体的言辞消弥了危机。这些对话,既表明了事态的逐步发展,也描写了荆轲的精细、沉着,在紧要关头不慌不忙,随机应变。 2、善于通过对比突出人物性格。 ????以太子丹的急躁粗疏,头脑简单跟荆轲遇事审慎,三思而行对比,以突出荆轲的深沉多谋。又如写舞阳在紧急关头神态失常,同荆轲的镇定自若对比,突出了荆轲的机智勇敢。 ???

3、善于写一瞬间同时发生的各种现象,交织起来就创造出一个悲壮感人的场面。 ????如“易水送别”的“白衣冠”、“击筑”、“和而歌”、“士皆垂泪涕泣”“士皆嗔目,发尽上指冠”各种现象综合成一个充满悲壮气氛的场面,有极为强烈的感人力量。这是刺秦前故事情节发展的一个高潮,也是这篇文章感人肺腑,千古传诵的闪光章节。在这一情节中,荆轲的内心世界得到了比较充分的展现。面对浑身着素的送行的人们和风寒水冷的自然环境,荆轲用慷慨悲歌来表达自己对于高渐离等知己者生离死别的悲凉心情,抒发自己视死如归的壮烈情怀。荆轲在太子丹对他缺乏足够的了解、信任和尊重的情况下仍然决心履行自己的诺言,这更增添了故事的悲剧色彩,这一情节也暗示了整个事件的悲剧性结局。荆轲的歌声由凄切悲凉转为慷慨激昂,送行的人们也由感动、惜别转为激愤、激励。就在这激动人心的壮烈场面中,荆轲义无反顾地踏上了献身刺秦的征途。“就车而去,终已不顾”,勇往直前的英雄气概跃然纸上。

又如,刺秦王时,荆轲的动作,秦王惊起拔剑不出,环柱而逃的狼狈相,群臣的惊愕,侍医的掷药囊,左右呼“王负剑”,一直到荆轲“身被八创”,“箕踞以骂”。在极短的时间里,写了秦王殿庭上下的情状,写动作、写表情、写高呼、写怒骂,组织成一个惊心动魄的壮烈场面。 拓展阅读:

《史记·刺客列传》全文

与电影版《荆轲刺秦王》《英雄》以及电视剧《荆轲传奇》比较

讨论:

你心中的荆轲

?刺客、刺客特征及成因?

难点?:文本分析(荆轲形象,荆轲与高渐离、田光的友情,荆柯失败之因)?刺客列传《史记.刺客列传》以时间为顺序,叙述了从春秋到战国时期的五位刺客,即:曹沫、专诸、预让、聂政、荆轲。所谓刺客就是通过暗杀手段来实现自己目的的人。本文节选的是“荆轲刺秦”的部分,也是刺客列传最精彩的部分。学习目标?1学习掌握文章中的通假字、古今词和词类活用以及特殊句式。?

2学习掌握一些重要的实词和虚词。?

3学习课文通过人物的语言、行动、表情、神态,在尖锐复杂的矛盾冲突中来表现人物的形象的艺术。公元前475年,中国陷入长达二百五十多年的战国时代……公元前227年,深秋,清晨,易水河畔……初识文本内容结构完整,叙事波澜起伏

1. 开端:荆轲的身世、交游的交代。

2. 发展:因好友田光卷入了燕秦之间的恩怨纠纷。

3. 高潮:感于燕太子丹之义而行刺秦王。

4. 尾声:高渐离刺秦。一.疏通字词,理解文意.1.重点词语

a.微太子言

b.遇将军可谓深矣

c.顾计不知所出耳

d.右手揕其匈

e.太子豫求天下之利匕首

f.人不敢忤视

g.既祖

h.比诸侯之列

i.箕踞以骂

j.以药囊提荆轲

没有

残酷

只是

直刺

预备

用恶意的眼光看人

古人出门举行的祭祀路神的活动

比照

两腿张开,坐于地如簸箕,以示轻蔑

投掷二、找出下列句子中的通假字吾曩者目摄之 秦武阳色变而振恐

荆轲嘿而逃去 卒起不意

使悉反诸侯侵地 图穷而匕首见

莫敢合从 而赐夏无且黄金二百溢

秦王必说见臣 一坐称善

右手揕其匈

荆轲奉樊於期头函

悦胸捧三.词类活用进兵北略地

盛樊於期首函封之

其人居远未来

太子迟之

皆白衣冠以送之

使使以闻大王

乃朝服

群臣怪之

顾笑舞阳,前谢曰

名词做状语 向北

名词做动词 用匣子装

形容词做名词 远地

动词的意动用法 以……为迟

名词做动词 穿白衣带白帽

动词的使动用法 使…..听到

名词做动词 穿朝服

动词的意动用法 以…为怪

名词做动词 上前盖聂怒而目之 太子迟之

日与狗屠高渐离饮于燕市 群臣怪之

北有甘泉、谷口之固南有泾渭之沃,擅巴汉之饶

请西约三晋,南连齐楚,北购于单于

丹终不以迫于强秦而弃所哀怜之交

夫行危欲求安 今田先生以死明不言

膝行流涕 臣海内之王者

宋子传客之 天雨栗,马生角

秦皇帝惜其善击筑,重赦之

四.古今异义樊於期偏袒扼腕上前

北蕃蛮夷之鄙人

诸郎中执兵皆陈殿下 古义:袒露一只肩膀.今义:袒护双方中的一个.

古义:见识短浅的人.今义:对自己的谦称.

古义:皇帝的侍卫.今义:医生.五.特殊句式今闻购将军首金千斤、邑万家

父母宗族皆为戮没

太子及宾客知其事者

嘉为先言于秦王

群臣侍殿上者

省略句

被动句

定语后置句

省略句

定语后置句荆轲刺秦是在什么样的形势下发生的?课文写当时的形势的语言有什么特点?秦军破赵,势如破竹,大军压境,燕国危在旦夕。

课文写形势连用几个动词短语,以短促的语气交代逼人的形势,渲染了紧张、危急的气氛。“尽收其地”中“尽”写出了秦军的强大,也应证了先前太子丹的判断。荆轲刺秦前做了哪些准备工作?商议计谋

求取信物

准备匕首

准备副手

易水诀别太子及宾客知其事者,皆白衣冠以送之。至易水之上,既祖,取道,高渐离击筑,荆轲和而歌,为变徵之声,士皆垂泪涕泣。又前而为歌曰:“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还!”复为羽声慷慨,士皆瞋目,发尽上指冠。於是荆轲就车而去,终已不顾。序曲:易水诀别 作者是怎样描写易水诀别这一场面的? ①抓住特点:如对送行者的描写,抓住“白衣冠”这个特点;给整个画面笼罩一层悲哀的色彩;②突出重点:在众多的人物中,重点写荆轲;“既祖,取道”略写,重点写慷慨悲歌;一曲壮歌抒发荆轲义无返顾的慷慨情怀;③顾及全面:太子、宾客、高渐离、士等在场人物都顾及到,而且通过写“士皆垂泪涕泣”“士皆嗔目,发尽上指冠”渲染凄凉悲怆的氛围和同仇敌忾的气势;④结合写景:“风萧萧兮易水寒”,给人以身临其境的感觉。⑤音乐渲染:?乐调由哀婉悲伤变徵之声转为慷慨激昂的羽声,场面由悲向壮推进。

(慷慨悲壮)第11小节中,荆轲刺秦的谋划,体现了他怎么样的性格?荆轲的谋划主要抓住了如何见秦王的这个关键的问题。他提出用樊将军首级和督亢地图为信物来骗取秦王的信任,具有超人的胆识和谋略。荆轲私见樊将军,为何樊将军慷慨献身?荆轲三问樊於期,首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。 ?

荆轲私见樊将军,为何樊将军慷慨献身?

荆轲三问樊於期:

首先从秦王的刻毒残忍说起,动之以情,进行初步试探;

进而从“解燕国之患,而报将军之仇”方面晓之以义,引而不发,进一步观察反映;

在樊将军急于知晓的情况下,他才和盘托出行刺打算,征询意愿。

荆轲胆大心细,自知知人,对樊将军有着深刻的了解。荆轲舍身取义的精神,更使樊将军激动得“偏袒扼腕而进”。樊将军自刎献身,既表现了他的义勇刚烈,也表现了对荆轲的理解与信任。 廷 刺 秦 王廷刺秦王这一部分可分为几层?

计见秦王

顾笑武阳

秦廷搏击

倚柱笑骂

遇难去世

顾笑舞阳荆轲奉樊於期头函,而秦舞阳奉地图柙,以次进。至陛,秦舞阳色变振恐,群臣怪之。荆轲顾笑舞阳,前谢曰:“北蕃蛮夷之鄙人,未尝见天子,故振慑。愿大王少假借之,使得毕使于前。”轲既取图奏之,秦王发图,图穷而匕首见。因左手把秦王之袖,而右手持匕首揕之。未至身,秦王惊,自引而起,袖绝。拔剑,剑长,操其室。时惶急,剑坚,故不可立拔。荆轲逐秦王,秦王环柱而走。图穷匕首见荆轲废,乃引其匕首以擿秦王,不中,中桐柱。秦王复击轲,轲被八创。轲自知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂曰:“事所以不成者,以欲生劫之,必得约契以报太子也。” 於是左右既前杀轲,秦王不怡者良久。 倚柱笑骂群臣皆愕,卒起不意,尽失其度。……而卒惶急,无以击轲,而以手共搏之。是时侍医夏无且。以其所奉药囊提荆轲也。秦王方环柱走,卒惶急,不知所为,左右乃曰:“王负剑!” 负剑,遂拔以击荆轲,断其左股。遇难去世牛运震曰:“荆轲逐秦王一段,本可整齐叙之,偏用极历乱之笔;亦本可简约叙之,偏用极详细之笔。盖不历乱则情景之仓皇扰乱不见,不详细则事迹之节次曲折不出,节次曲折出则情景之仓遽见矣。极详细处正其极历乱处,极历乱处正其极整齐处也。此中摹画叙次有绝大神通.太史公出力写来,后人当悉意求之。“(《史记评注·刺客列传》)

《<史记>选读》—— 刺客是天壤间第一种激烈人,《刺客传》是《史记》中第一种激烈文字,故至今浅读之而须眉四照,深读之则刻骨十分。史公遇一种题,便成一种文字,所以独雄千古。

-----吴见思

《<史记>选读》—— 郭嵩焘曰:“史公之传刺客,为荆卿也,而深惜其事不成。其文迷离开合,寄意无穷。荆卿胸中尽有抱负,尽有感发,与游侠者不同。又杂出盖聂、鲁勾践、田光先生、高渐离,备极一时之奇士,又有狗屠一人。 而终惜荆卿之不知剑术,借鲁勾践之言以发之,为传末波澜。”(《史记札记》)

《<史记>选读》——李景星曰:“《刺客传》共载五人:一曹沫,二专诸,三豫让,四聂政,五荆轲。此五人者,在天地间别具一种激烈性情.故太史公汇归一处.别成一种激烈文字。 行文用阶级法,一步高一步,剌君、刺相,至于刺不可一世之王者,刺客之能事尽矣。是以篇中叙次。于最后荆轲一传独加详焉。 《<史记>选读》——其操纵得手处,尤在每传之末用钩连之笔,曰:其后百六十有七年,而吴有专诸之事,; ‘其后七十余年、而晋有豫让之事,;其后四十余年.而有聂政之事,;其后二百二十余年,秦有荆轲之事’。上下钩绾,气势贯注。遂使一篇数千言大文,直如一笔写出。 此例自史公创之,虽后来迭经袭用。几成熟调,而兰亭原本.终不为损,盖其精气有不可磨灭者在也。”(《史记评议·刺客列传》)

《<史记>选读》——鉴赏刺秦场面的写作方法 (1)通过语言、神态、表情描写,栩栩如生地刻画人物形象。

荆轲“顾笑舞阳,前为谢曰……”;

“知事不就,倚柱而笑,箕踞以骂……”

读之使人如见其形,如闻其声。(2)运用间接描写/反衬的方法渲染气氛,衬托荆轲的英雄形象。

写“年十三”就杀人的秦舞阳“色变振恐”,衬托荆轲镇定自若;

写秦王“恐急”,“群臣惊愕”,“尽失其度”,“不知所为”,衬托荆轲英雄虎胆,威慑秦廷;

最后荆轲事败身亡,秦王仍“不怡良久”

这寥寥数语,都从反面衬托了荆轲的威武壮烈。?(3)通过斗争双方的动作描写,展示生死搏斗的曲折过程:

荆轲“奉-奏-把-持-逐-掷”,主动进攻未遂,仍进行最后一次努力;秦王“惊-起-拔-走-负-击-断”,由惊慌失措转为有效反击,动作描写,层次分明。

英雄摹 形 传 神荆

轲

刺

秦

王 ????荆轲具有义侠的性格,又受太子丹的厚遇重任,明知身入不测之秦是极其危 险的事,但还是毅然前往,直至事败仍然“倚柱而笑,箕踞以骂”。荆轲刺秦王 这件事并不能真正挽救燕国的危亡,荆轲也是为报太子丹的知遇之恩才毅然前往 的。荆轲之所以值得肯定,并不在于为太子丹报私怨,而在于他站在斗争的最前 列反对秦国对山东六国的进攻和挽救燕国的危亡。千百年来,受压迫的人们之所 以敬仰荆轲,也正是基于他那种同情弱小和反抗强暴的义侠精神。当然这当中也 流露出“士为知己者死”的因素这既是荆轲本身的局限,也是作者的局限。从荆 轲刺秦王的做法来看,这种个人的恐怖手段是不可取的,企图凭借个人的拼杀来 改变历史的进程更是不可能的,这些都反映了历史的和阶级的局限。 一、思考:怎样认识荆轲和荆轲刺秦王这一行动?

苏洵在《六国论》中认为荆轲的行为“始速祸焉”;朱熹认为荆轲是“匹夫之勇”。

也有很多人对他表示称赞,比如,左思《咏荆轲》:“虽无壮士节,与世亦殊伦”,“贱者虽自贱,重之若千钧”;陶渊明《咏荆轲》:“其人随已没,千载有余情”。

不管怎样,荆轲刺秦王不是为一己之私,是为“国家大事”,所以他的故事才会流传千百年,历久而不衰。

谈谈你的看法。 提示:可从才能、思想、性格、精神方面分析? 才能:工于心计,善于言辞。事前胸有成竹,周密策划,义激樊於期。临危从容不迫,机智过人。?

思想:为国分忧,雪耻报仇,报效太子。他对樊於期说,刺秦王的目的是“解燕国之患”,“报将军之仇”,除“燕国见陵之耻”。行刺失败,他仍宣称欲生劫秦王,“必得约契以报太子也。”?

性格:率性、深沉、刚毅、慷慨。“相乐也,已而相泣,旁若无人者”;准备信物,深谋远虑;迟发见疑,他怒叱太子;取道易水,慷慨悲歌。

精神:不畏强暴、不避艰险、不怕牺牲、视死如归的大无畏精神。明知“一去不复还”,仍然一往无前,“终已不顾”。行刺不就,身受重伤,仍拼死一搏,英雄气概,值得称道。? 二、 认识刺客 刺客是天壤间第一种激烈人,《刺客列传》是《史记》中第一种激烈文字,故至今浅读之而须眉四照,深读之则刻骨十分。

——【清】吴见思《史记论文》“刺客”的品质

言必信,行必果

“士为知己者死”

侠烈之气荆轲之可贵:

强秦压境,燕国危如累卵——“当燕丹时,内无强力,外无奥援,而以孱国当枭鸷之秦,此谓卵抵泰山者也。故刺秦亦亡,不刺亦亡。”

——黄洪宪《史记评林》

英雄的颂歌: 虽未能挽危局于累卵,但他的扶助弱小,急人之难,奋身抗暴,慷慨赴死,勇气和气节十分感人,可歌可泣,表现出了东方人特有的英雄气质。三、艺术特色——跌宕雄奇的历史传奇(一)结构完整,叙事波澜起伏

1.开端、发展、高潮,脉络清晰,层次分明。

2.行刺失败后,转入高渐离谋刺秦王,使得故

事在将完未完之时,忽又焕发出光芒。(二)在塑造人物上,颇具匠心

除荆轲外,还写了盖聂、鲁句践、田光、高渐离,“备极一时之奇士”。 运用多种手法,成功塑造了以荆轲为首的一组豪杰义士群像。

或于典型环境中塑造人物,如秦庭行刺荆轲的沉毅、神勇性格之表现;

或欲扬先抑,如为凸显后来荆轲之勇,先写他与鲁句践争道,遭叱而逃;

或对比映衬,如前有田光为激励荆轲而自杀,有樊於期为助荆轲刺秦献上自己的人头,后有高渐离行刺作为余波,映照出荆轲的英雄形象,而秦舞阳之怯懦畏葸,则反照荆轲之胆识;等等。 人物不论主次,俱皆传神:

坦诚躁进的燕太子丹

深沉老成的田光

毅然捐身的樊於期

徒有其名的秦舞阳

奋身搏击的高渐离等人

众星捧月般烘托荆轲,营造出慷慨悲烈的氛围 《史记》把文言文的叙事功能发挥得淋漓尽致。

细节的行笔,往往能于不起眼处传达丰富意蕴。(三)妙笔生花 愤激文心除“易水之别”外,还有其他细节:

荆轲的“嘿”:鲁句践与荆轲争道,荆轲“嘿而逃去”。表面是怯懦,而实为不屑于匹夫之怒。

荆轲的“顾笑”:秦廷上,秦舞阳色变振恐,荆轲“顾笑”舞阳。既可理解为以笑来欺骗秦王,也可视作对秦舞阳的失望和轻蔑。

一笔而多意,含蕴深远,耐人咀嚼。

四.表现方法上的主要特点: ???1、善于写人物的对话和神态。 ????荆轲和樊於期的对话,荆轲先用话挑起樊於期对秦的仇恨,再问樊於期对这样的深仇大恨怎么办,然后针对“顾计不知所出耳”的表示,试探地提出了既能为樊於期报仇,又能保全燕国的计划,一层进一层,结果是樊於期慷慨陈辞,毅然自刎。 ????见秦王时“秦武舞色变振恐”,“荆轲顾笑武阳”而向秦王作了解释,在千钧一发之际,镇静的神态和得体的言辞消弥了危机。这些对话,既表明了事态的逐步发展,也描写了荆轲的精细、沉着,在紧要关头不慌不忙,随机应变。 2、善于通过对比突出人物性格。 ????以太子丹的急躁粗疏,头脑简单跟荆轲遇事审慎,三思而行对比,以突出荆轲的深沉多谋。又如写舞阳在紧急关头神态失常,同荆轲的镇定自若对比,突出了荆轲的机智勇敢。 ???

3、善于写一瞬间同时发生的各种现象,交织起来就创造出一个悲壮感人的场面。 ????如“易水送别”的“白衣冠”、“击筑”、“和而歌”、“士皆垂泪涕泣”“士皆嗔目,发尽上指冠”各种现象综合成一个充满悲壮气氛的场面,有极为强烈的感人力量。这是刺秦前故事情节发展的一个高潮,也是这篇文章感人肺腑,千古传诵的闪光章节。在这一情节中,荆轲的内心世界得到了比较充分的展现。面对浑身着素的送行的人们和风寒水冷的自然环境,荆轲用慷慨悲歌来表达自己对于高渐离等知己者生离死别的悲凉心情,抒发自己视死如归的壮烈情怀。荆轲在太子丹对他缺乏足够的了解、信任和尊重的情况下仍然决心履行自己的诺言,这更增添了故事的悲剧色彩,这一情节也暗示了整个事件的悲剧性结局。荆轲的歌声由凄切悲凉转为慷慨激昂,送行的人们也由感动、惜别转为激愤、激励。就在这激动人心的壮烈场面中,荆轲义无反顾地踏上了献身刺秦的征途。“就车而去,终已不顾”,勇往直前的英雄气概跃然纸上。

又如,刺秦王时,荆轲的动作,秦王惊起拔剑不出,环柱而逃的狼狈相,群臣的惊愕,侍医的掷药囊,左右呼“王负剑”,一直到荆轲“身被八创”,“箕踞以骂”。在极短的时间里,写了秦王殿庭上下的情状,写动作、写表情、写高呼、写怒骂,组织成一个惊心动魄的壮烈场面。 拓展阅读:

《史记·刺客列传》全文

与电影版《荆轲刺秦王》《英雄》以及电视剧《荆轲传奇》比较

讨论:

你心中的荆轲

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录