2015-2016学年度高三语文苏教版选修系列《中外戏剧名著选读》选读《牡丹亭》课件(共51张PPT)

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年度高三语文苏教版选修系列《中外戏剧名著选读》选读《牡丹亭》课件(共51张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-09 19:22:40 | ||

图片预览

文档简介

课件51张PPT。汤显祖

与

《牡丹亭》 【教学目标】?

1.通过对《牡丹亭·游园》的研读,了解在“理”(封建礼教)与“情”的冲突中,“情为何物,一往而深”的内涵,珍视人与人之间的真情至爱。?

2.初步了解中国戏曲的美学特征,引发学生欣赏这一文化瑰宝的兴趣。

教学设想? 1、由于大多数学生对中国古典戏曲不熟悉,缺乏欣赏的兴趣,本单元首先要解决的问题是引发学生对中国戏曲的好奇心。在说明联合国教科文组织何以把中国昆曲列为“人类口述非物质文化遗产”的意义之后,最好就直接播放昆曲《游园惊梦》或白先勇策划、苏州昆曲剧院演出的青春版《牡丹亭·惊梦》。也可以请一两位懂行的人与学生座谈,说说昆曲何以让他们着迷。2、在引导学生了解该剧的人文内涵时,可以把该剧同《罗密欧与朱丽叶》比较:两者都是言“情”。《罗密欧与朱丽叶》展开的是“情”与“仇”(家族)的冲突;而《牡丹亭》则是“情”与“理”的冲突。这个“理”是封建旧礼教之“理”。“情”在与“理”的斗争中,突出地表现出了超越生死的顽强和坚韧。?

3、在欣赏的过程中可以随时介绍一些中国戏曲在程式与行当方面的知识。这一方面,不宜脱离剧作本身做系统介绍,否则学生可能会觉得繁琐而枯燥。最重要的介绍点应该是中国戏曲与中国抒情诗的关系,结合“游园”指出其中的抒情诗成分及其为戏曲增添的动人光彩。课内关于“牡丹亭意象”的论述,可以作为一个典型例子加以详尽解剖。

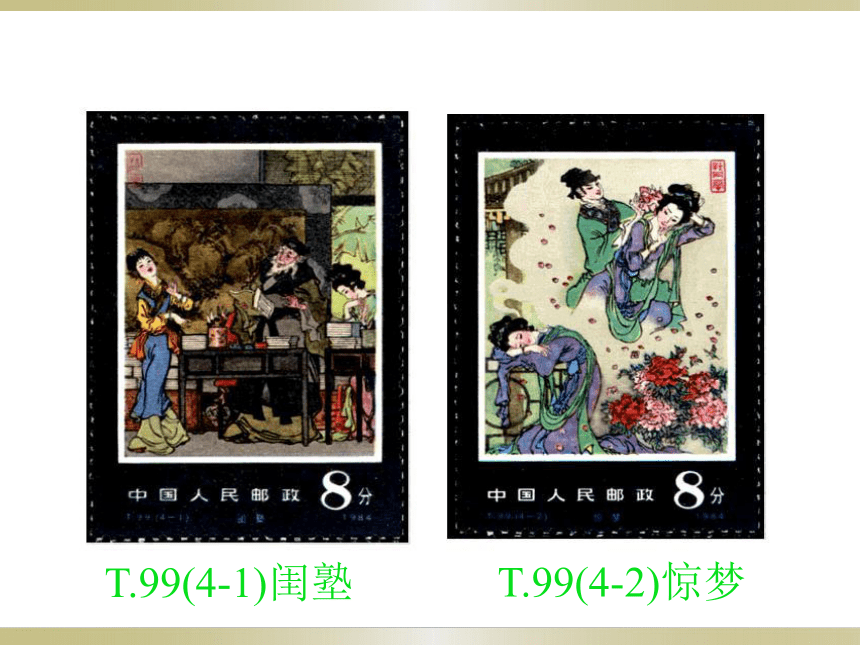

请欣赏邮票: T99.中国文学名著----《牡丹亭》T.99(4-1)闺塾T.99(4-2)惊梦T.99(4-3)写真

T.99(4-4)婚走T.99M 中国古典名著----《牡丹亭· 游园》汤显祖像汤显祖汤显祖(1550-1616)江西临川人。出生在

书香门第,家里几代都不作官,却有着很

高的声望,汤显祖很有才气,二十一岁中

举,二十八岁进京赴考时已经是名闻天下

的才子了。但是,汤显祖因为不愿意替高

官捧场而得罪了当时的宰相张居正,两次

考试都落了榜。直到张居正死后,汤显祖

才中了进士,那一年他已经三十四岁了。

后来汤显祖几次拒绝大官僚们的笼络,结

果被安排到南京当了个闲官。可汤显祖是

个耿直的脾气,又嫉恶如仇,常常对时事大发议论。有一回他向朝廷上书,指责执政者,还牵扯到皇帝,因此他被贬到一个偏远的地方作了一个县官,可汤显祖并没有消沉,他把县城治理得井井有条,后来反对他的人依然要罢他的官,汤显祖也早就对官场厌倦了,他辞官回到了江西老家。 汤显祖的《牡丹亭》是继王实甫的《西厢记》之后又一部具有划时代意义的爱情杰作。女主角不甘做循规蹈矩的闺阁典范,大胆披露内心欲望,到广阔天地去寻找自己的爱情和幸福。这种勇敢追求人性自由的女性,在此前戏剧的妇女形象中从未出现过。剧中曲文写得清丽婉约,意境超妙。汤显祖是中国历史上最伟大的戏剧作家,有“千秋词匠”之誉。

汤显祖于1616年逝世,这恰好和英国大戏剧家莎士比亚是同一年去世。由于汤显祖在东方剧坛上的崇高地位,人们都称汤显祖是“中国的莎士比亚”。

汤显祖的家乡盛行一种叫“海盐腔”的地方戏,光是职业演员就有一千多人。回乡后,汤显祖一心一意地创作剧本,还亲自导演排练,成为这个蓬蓬勃勃的戏剧运动的领袖。尽管他晚年生活贫困,可他从戏剧创作中得到了无穷无尽的乐趣。他常常坐在书房里和朋友们谈文论曲,而窗外就是猪在吃食,鸡在叫唤。汤显祖流传下来的戏剧主要有《紫钗记》、《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》,因为这些戏的内容都和梦有关系,又被称为“临川四梦”。

《牡丹亭》是汤显祖的代表作,原名《还魂记》,是一部爱情题材的传奇剧本:

宋朝南安太守杜宝的女儿杜丽娘,美貌多姿,才华出众,受封建礼教束缚,从小生长闺中,深居简出。一天,丽娘背着父母和塾师,与丫环到后花园去游春。美丽的风光,百花盛开姹紫嫣红的景色,激发起她对青春易逝的惋惜和对爱情的向往。《牡丹亭》故事情节游倦的丽娘回房休息,在梦中与一个英俊的少年男子柳梦梅相遇,两人互相爱悦,许多花仙齐来作媒……但好景不长,母亲将丽娘唤醒后见女儿神情恍惚,嘱她以后少去游园。丽娘虽然应允,但心中仍在追恋梦境,并对梦中所爱之人日夜思念,怅然感伤,日久成疾,病入膏盲。

杜丽娘临终时自画肖像一幅,题曰:“他年得傍蟾宫客,不是梅边是柳边。”死后,家人将她葬在梅花庵。 三年后,一个名叫柳梦梅的青年赴京赶考路过南安,他因风雨所阻借宿于梅花庵。柳生经过杜丽娘的墓地,拾得她的自画像,产生爱慕之情,遂与其魂魄相恋。在柳梦梅与杜丽娘的魂灵接触中得知真情,遂掘墓开棺,使杜丽娘起死回生,二人结为夫妇并同赴临安。

柳梦梅参加科举考试后,正赶上金兵入侵,朝廷延迟发榜。此时,杜丽娘的父亲杜宝在淮安被乱军包围,柳梦梅昌险前去寻找,而杜宝却不承认这个女婿,并把柳梦梅关押起来。入侵的金兵退走以后,朝廷发下榜来,柳梦梅中了头名状元。但是,顽固的杜宝仍然不同意女儿的婚事,想要拆散他们。最后,在皇帝的支持下,事情才获得圆满解决。(1)A咂(zā)瓶花 B雎鸠(jūjiū) C窈窕 (yáotiǎo) D诨(hùn)

(2)A君子好求(hào) B 葩(pā) C屦(jù) D女郎行(háng)

(3)A盥(guàn)漱(shù)栉(zhì)笄(yán) B笺(jiān) C觞(shāng)D嫄(yuān)

选出字音、字形有误的项并改正: (1)A、设帐:汉朝马融讲学时设绛纱帐,

后人称教书为设帐

B、管待:照顾和接待

C、膳:饭食

D、逑:追求

选出各组中解释有误的项并改正 (2)A:上书:上课

B: 款步:快步

C:诨:开玩笑

D: 敷演:陈述而加以发挥

(3)A: 潇洒:坐姿自然优雅,心情舒畅

B:葩:华美

C:铅华:妇女化妆用的脂粉

D:风化:风俗、教化

选文描写小姐杜丽娘、侍女春香听老师陈最良讲解《诗经》时的情景。描写了杜丽娘心灵的初步觉醒。她虽然出于礼节上的尊重,不像春香那样公然嘲弄那个宣扬封建礼教的塾师陈最良,却同样向往着高墙大院外面的自由天地,表现了她对封建教育的抵制以及对个性解放的追求。春香的形象,机智、勇敢、泼辣、活泼,和杜丽娘端庄、含蓄、矜持的形象相映成趣。

内容提要探究与实践1、对比莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶·月夜幽会》与汤显祖的《牡丹亭·游园》,想一想,“月夜”和“春花”在表现人间情爱方面各起了什么作用??

月夜与春花,作为两部戏里情境的构成部分,对剧情都起到了强有力的烘托作用,它们都令人联想到剧中所要表现的那种美好的爱情。 但是又有所不同:在《罗密欧与朱丽叶》中,作者仿佛并不重视月亮作为纯洁少女的情感的意象作用,他为了突出戏中主人公的主体意识,有意识地表现罗密欧或朱丽叶同“月亮”的间离,甚至用贬低月亮这一意象的手法,突出主人公的美好情怀(例如朱丽叶阻止罗密欧向月亮起誓:“不要指着月亮起誓,它是变化无常的……”“那么我指着什么起誓呢?”“不用起誓吧!或者要是你愿意的话,就凭着你的优美的自身起誓,那是我所崇拜的偶像,我一定会相信你的。”)在这个例子中,朱丽叶把月亮同罗密欧的身体对立起来,而强调她更相信罗密欧的身体。这是西方把自然与人看作二元对立的观念的一种美学表现。而中国的传统美学是天人合一的,情与景的交融无间,在《牡丹亭》中表现得十分出色。这是两部戏剧的区别点之一。?2、当代昆曲艺术家曾多次出演《牧丹亭》,他们精湛的演技、优美的唱腔与本剧相映成辉,给人以极大的艺术享受。有条件的话不妨找一些磁带、光盘来欣赏,体会其中的美。 3、以《牡丹亭》为例,并查找有关资料,说说“生、旦、净、末、丑”各行的区别及其所饰演的人物的主要特征。?

关于生旦净末丑各行当的解释,可以参考《中国大百科全书·戏曲·曲艺》卷。这个题目容易陷入繁琐。对于完全不了解中国传统戏曲的同学来说,难度较大。如果时间不够,可以结合杜丽娘和柳梦梅只讨论一下“旦”和“生”中的“闺门旦”和“巾生”的特点。?

4、你知道中国的昆曲为何被联合国教科文组织命名为“人类口述非物质文化遗产”吗?尝试课后搜集昆曲的起源和发展的有关资料,然后在课堂上作报告或组织讨论。?

关于昆曲的起源和发展的一般性资料,在有关中国戏曲史的著述中都可以查到。建议使用白先勇策划的《姹紫嫣红牡丹亭》(广西师范大学出版社)这本书。关于昆曲何以被联合国教科文组织列为“人类口述非物质文化遗产”,该书也有一些说明。

赏析1、在《牡丹亭》产生的历史环境中了解剧作的意义。汤显祖所生活的明代万历年间,是中国历史上的一个重要的年代。其时,东南半壁自明代中叶发展起来的商品经济,从繁荣走向衰颓。张居正的政治改革振兴一时,很快又跌入低谷。都市的出现和经济上的富裕造就了一批“富人”,过度的享乐欲望刺激了消费文化的发展,政治上不得志的文人转向文化创造,戏曲空前繁荣。 在这种形势下,占据统治地位的宋明理学越发显示出它“存天理灭人欲”的压抑作用。以王阳明为代表的心学崛起,强调对心性及人生意义的探索,肯定个人主体的意义,因而引发了个人欲念与官方意识形态的进一步冲突。对汤显祖有很深影响的泰州学派是源于王学而又卓然独立的一个“异端”,其代表人物王艮主张“能否解决百姓日用”为衡量“圣人之学”的标准。 他还说,“立本”必先“安身”,而“安身”就是吃饱穿暖。李贽比王艮走得更远,他认为:“穿衣吃饭即是人伦物理,除却穿衣吃饭,无伦物矣。”他公然反对三纲五常和“存天理灭人欲”的说教,强调人类的一切活动都出于自私的驱动。泰州学派的兴起,反映了正在成长中的市民意识,具有反封建的启蒙意义。深受泰州学派影响的汤显祖在他的作品中展示了社会的巨大变迁、理学与勃然兴起的个体意识的冲突,在戏剧舞台上展开了被压抑的个体想像空间,他们的憧憬与挫折,艺术地显现出一种追求个体幸福“九死而不悔”的奋斗精神。?

汤显祖与《牡丹亭》这种以情抗理的精神,同欧洲文艺复兴时期以“原欲”的天然合理性来对抗基督教的禁欲主义有某种相似。只是欧洲文艺复兴的初期,原欲以赤裸裸的面貌出现,直到莎士比亚时期,才升华为美的情感。而在以汤显祖为高峰的中国明代戏曲中间,经过文人的精心修饰,肉体享乐已经得到升华,带上了一种超越肉体、超越功利的哲理色彩。 正如汤显祖在谈到《牡丹亭》时所说:“情不知所起,一往而深。生者可以死,死者可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情,何必非真?天下岂少梦中之人耶?必因荐枕而成亲,待挂冠而为密者,皆形骸之论也。……嗟夫!人世之事,非人事所可进。自非通人,恒以理相隔耳!第云理之所必无,安知情之所必有耶!”?2、领会中国戏曲的抒情性特征。我们在观赏中国戏曲的时候,常常感到它同西方戏剧的一个很大的不同点,就是“慢”。西方戏剧从古希腊时候起,就有严格的时间限定。当时,要求一个下午要演出三部戏剧,每一部的时间不能超过一个半小时。后来,虽然有所延长,一般也不会超过三小时。在这个有限的时间内,戏剧需要完成一个曲折动人的故事的全过程,因此,就有了“紧张性”。“紧张性”构成了西方戏剧的特点之一。 中国的戏曲是市井生活的产物,起初只是一些抒情诗词的唱段,而后逐渐发展成故事的片断,尔后,由于文人的介入,故事越加完整,抒情段落越加精致。在这个逐渐完善的过程中,抒情段落始终占据着重要的位置。相对而言,戏剧的总体布局、故事的起伏跌宕显得不那么重要。为某些精彩的抒情唱段而牺牲剧情的紧张性,是中国戏曲中常有的事。 因此,我们在欣赏西方戏剧和中国戏曲时侧重点应该有所不同:在西方戏剧的欣赏中,我们要着重它的总体布局、情节和人物性格冲突;而在欣赏中国戏曲时,应该更重视细部的精微赏析,特别是一些经典唱段,它们是中国戏曲的精华之所在。?《牡丹亭》是中国戏曲中戏剧性比较强的一出戏。它有“爱得死去”“爱得活来”和“爱的完成”三部分,勾勒出这部戏的大起大落。但是,把这个完整而动人的故事从头到尾演完需要十个小时以上。白先勇策划的新版,也要演三个晚上(每晚两个半小时左右)。对于现代人而言,要把它从头看到尾,是很困难的。而且,由于时间的拉长,戏剧的进程就比较缓慢,缺少欣赏西方戏剧的那种紧张性。 20世纪60年代以来的革命现代戏,大大压缩了演出时间,从而使紧张性大为增加。但是,对于传统戏曲怎么办?设想把《牡丹亭》压缩到三小时以内,这肯定是很不妙的。因为必须牺牲许多精彩的抒情唱段和舞蹈。至今还没有人敢于做如此的尝试。从另外一个角度说,我们是否必须像西方戏剧那样把紧张性放在第一位来考虑?中国戏曲经常以“折子戏”的形态演出。 也就是说,如果你只看其中的一部分,并不会因为情节的短缺而感到无法欣赏。原因就在于,它不以情节的起伏取胜,而是以抒情性见长。对于中国戏曲的欣赏,总体结构和情节故事是重要的,但更重要的是在这一整体语境中的细部结构、语言、音乐和动作等等。这是中国传统戏曲欣赏中的一个极其重要的问题。?

这就要求我们掌握“细读法”。所谓“细读法”并不是沉湎于个别细节,而是通过总体与局部、背景与细节的反复循环,寻找细部的多种意义。?

3、体味中国戏曲中抒情段落的“意境”。王国维先生说:“元曲最佳之处,不在思想结构,而在其文章。其文章之妙,亦一言以蔽之曰:有意境而已矣!”(《宋元戏曲史》)西方戏剧基于主客二分的哲学理念,在抒情的部分往往是直抒胸臆,用喻讲究间离效果和戏剧性张力; 而中国文化传统较为强调天人合一,影响到诗歌和戏剧的抒情部分,比较重视创造物我两通的艺术化境,“羚羊挂角,无迹可求”。在《牡丹亭》中,杜丽娘的春闺幽怨,都是在赏花过程中,与感叹花的命运渗透在一起。牡丹、芍药、梅花与青春少女的情怀交融无间,构成脍炙人口的“牡丹亭意象”。

人物形象分析: (1)??春香 机智、勇敢,敢于公然嘲弄宣扬封建礼教的塾师,直爽、率真、活泼、风趣,和杜丽娘相比更富反抗性。

(2) 杜丽娘 虽然长期遭受封建礼教束缚更禁锢严厉,却同样向往着高墙大院外面的自由天地,表现了对封建礼教的抵制以及对个性解放的追求。体现了心灵的初步觉醒。

(3)陈最良 宣扬封建礼教的塾师。封建礼教的化身,被封建礼教与科举扭曲和麻木了心灵的道学家形象。首先通过“梦而死”、“死而生”的幻想情节表现了思想和现实的矛盾。杜丽娘所追求的理想与当时的现实环境里几乎是不可能实现的;可是在梦想、幻游的境界里,她终于摆脱了礼教的束缚,实现了梦寐以求的愿望。其次采取抒情诗的手法,倾泻出人物的内心感情。宾白饶有机趣,曲词兼采泼辣及南词宛转精丽的长处,较好地体现了明清传奇的戏剧特征。

《牡丹亭》艺术特色----浪漫主义。本课结束,谢谢!

1.通过对《牡丹亭·游园》的研读,了解在“理”(封建礼教)与“情”的冲突中,“情为何物,一往而深”的内涵,珍视人与人之间的真情至爱。?

2.初步了解中国戏曲的美学特征,引发学生欣赏这一文化瑰宝的兴趣。

教学设想? 1、由于大多数学生对中国古典戏曲不熟悉,缺乏欣赏的兴趣,本单元首先要解决的问题是引发学生对中国戏曲的好奇心。在说明联合国教科文组织何以把中国昆曲列为“人类口述非物质文化遗产”的意义之后,最好就直接播放昆曲《游园惊梦》或白先勇策划、苏州昆曲剧院演出的青春版《牡丹亭·惊梦》。也可以请一两位懂行的人与学生座谈,说说昆曲何以让他们着迷。2、在引导学生了解该剧的人文内涵时,可以把该剧同《罗密欧与朱丽叶》比较:两者都是言“情”。《罗密欧与朱丽叶》展开的是“情”与“仇”(家族)的冲突;而《牡丹亭》则是“情”与“理”的冲突。这个“理”是封建旧礼教之“理”。“情”在与“理”的斗争中,突出地表现出了超越生死的顽强和坚韧。?

3、在欣赏的过程中可以随时介绍一些中国戏曲在程式与行当方面的知识。这一方面,不宜脱离剧作本身做系统介绍,否则学生可能会觉得繁琐而枯燥。最重要的介绍点应该是中国戏曲与中国抒情诗的关系,结合“游园”指出其中的抒情诗成分及其为戏曲增添的动人光彩。课内关于“牡丹亭意象”的论述,可以作为一个典型例子加以详尽解剖。

请欣赏邮票: T99.中国文学名著----《牡丹亭》T.99(4-1)闺塾T.99(4-2)惊梦T.99(4-3)写真

T.99(4-4)婚走T.99M 中国古典名著----《牡丹亭· 游园》汤显祖像汤显祖汤显祖(1550-1616)江西临川人。出生在

书香门第,家里几代都不作官,却有着很

高的声望,汤显祖很有才气,二十一岁中

举,二十八岁进京赴考时已经是名闻天下

的才子了。但是,汤显祖因为不愿意替高

官捧场而得罪了当时的宰相张居正,两次

考试都落了榜。直到张居正死后,汤显祖

才中了进士,那一年他已经三十四岁了。

后来汤显祖几次拒绝大官僚们的笼络,结

果被安排到南京当了个闲官。可汤显祖是

个耿直的脾气,又嫉恶如仇,常常对时事大发议论。有一回他向朝廷上书,指责执政者,还牵扯到皇帝,因此他被贬到一个偏远的地方作了一个县官,可汤显祖并没有消沉,他把县城治理得井井有条,后来反对他的人依然要罢他的官,汤显祖也早就对官场厌倦了,他辞官回到了江西老家。 汤显祖的《牡丹亭》是继王实甫的《西厢记》之后又一部具有划时代意义的爱情杰作。女主角不甘做循规蹈矩的闺阁典范,大胆披露内心欲望,到广阔天地去寻找自己的爱情和幸福。这种勇敢追求人性自由的女性,在此前戏剧的妇女形象中从未出现过。剧中曲文写得清丽婉约,意境超妙。汤显祖是中国历史上最伟大的戏剧作家,有“千秋词匠”之誉。

汤显祖于1616年逝世,这恰好和英国大戏剧家莎士比亚是同一年去世。由于汤显祖在东方剧坛上的崇高地位,人们都称汤显祖是“中国的莎士比亚”。

汤显祖的家乡盛行一种叫“海盐腔”的地方戏,光是职业演员就有一千多人。回乡后,汤显祖一心一意地创作剧本,还亲自导演排练,成为这个蓬蓬勃勃的戏剧运动的领袖。尽管他晚年生活贫困,可他从戏剧创作中得到了无穷无尽的乐趣。他常常坐在书房里和朋友们谈文论曲,而窗外就是猪在吃食,鸡在叫唤。汤显祖流传下来的戏剧主要有《紫钗记》、《牡丹亭》、《邯郸记》、《南柯记》,因为这些戏的内容都和梦有关系,又被称为“临川四梦”。

《牡丹亭》是汤显祖的代表作,原名《还魂记》,是一部爱情题材的传奇剧本:

宋朝南安太守杜宝的女儿杜丽娘,美貌多姿,才华出众,受封建礼教束缚,从小生长闺中,深居简出。一天,丽娘背着父母和塾师,与丫环到后花园去游春。美丽的风光,百花盛开姹紫嫣红的景色,激发起她对青春易逝的惋惜和对爱情的向往。《牡丹亭》故事情节游倦的丽娘回房休息,在梦中与一个英俊的少年男子柳梦梅相遇,两人互相爱悦,许多花仙齐来作媒……但好景不长,母亲将丽娘唤醒后见女儿神情恍惚,嘱她以后少去游园。丽娘虽然应允,但心中仍在追恋梦境,并对梦中所爱之人日夜思念,怅然感伤,日久成疾,病入膏盲。

杜丽娘临终时自画肖像一幅,题曰:“他年得傍蟾宫客,不是梅边是柳边。”死后,家人将她葬在梅花庵。 三年后,一个名叫柳梦梅的青年赴京赶考路过南安,他因风雨所阻借宿于梅花庵。柳生经过杜丽娘的墓地,拾得她的自画像,产生爱慕之情,遂与其魂魄相恋。在柳梦梅与杜丽娘的魂灵接触中得知真情,遂掘墓开棺,使杜丽娘起死回生,二人结为夫妇并同赴临安。

柳梦梅参加科举考试后,正赶上金兵入侵,朝廷延迟发榜。此时,杜丽娘的父亲杜宝在淮安被乱军包围,柳梦梅昌险前去寻找,而杜宝却不承认这个女婿,并把柳梦梅关押起来。入侵的金兵退走以后,朝廷发下榜来,柳梦梅中了头名状元。但是,顽固的杜宝仍然不同意女儿的婚事,想要拆散他们。最后,在皇帝的支持下,事情才获得圆满解决。(1)A咂(zā)瓶花 B雎鸠(jūjiū) C窈窕 (yáotiǎo) D诨(hùn)

(2)A君子好求(hào) B 葩(pā) C屦(jù) D女郎行(háng)

(3)A盥(guàn)漱(shù)栉(zhì)笄(yán) B笺(jiān) C觞(shāng)D嫄(yuān)

选出字音、字形有误的项并改正: (1)A、设帐:汉朝马融讲学时设绛纱帐,

后人称教书为设帐

B、管待:照顾和接待

C、膳:饭食

D、逑:追求

选出各组中解释有误的项并改正 (2)A:上书:上课

B: 款步:快步

C:诨:开玩笑

D: 敷演:陈述而加以发挥

(3)A: 潇洒:坐姿自然优雅,心情舒畅

B:葩:华美

C:铅华:妇女化妆用的脂粉

D:风化:风俗、教化

选文描写小姐杜丽娘、侍女春香听老师陈最良讲解《诗经》时的情景。描写了杜丽娘心灵的初步觉醒。她虽然出于礼节上的尊重,不像春香那样公然嘲弄那个宣扬封建礼教的塾师陈最良,却同样向往着高墙大院外面的自由天地,表现了她对封建教育的抵制以及对个性解放的追求。春香的形象,机智、勇敢、泼辣、活泼,和杜丽娘端庄、含蓄、矜持的形象相映成趣。

内容提要探究与实践1、对比莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶·月夜幽会》与汤显祖的《牡丹亭·游园》,想一想,“月夜”和“春花”在表现人间情爱方面各起了什么作用??

月夜与春花,作为两部戏里情境的构成部分,对剧情都起到了强有力的烘托作用,它们都令人联想到剧中所要表现的那种美好的爱情。 但是又有所不同:在《罗密欧与朱丽叶》中,作者仿佛并不重视月亮作为纯洁少女的情感的意象作用,他为了突出戏中主人公的主体意识,有意识地表现罗密欧或朱丽叶同“月亮”的间离,甚至用贬低月亮这一意象的手法,突出主人公的美好情怀(例如朱丽叶阻止罗密欧向月亮起誓:“不要指着月亮起誓,它是变化无常的……”“那么我指着什么起誓呢?”“不用起誓吧!或者要是你愿意的话,就凭着你的优美的自身起誓,那是我所崇拜的偶像,我一定会相信你的。”)在这个例子中,朱丽叶把月亮同罗密欧的身体对立起来,而强调她更相信罗密欧的身体。这是西方把自然与人看作二元对立的观念的一种美学表现。而中国的传统美学是天人合一的,情与景的交融无间,在《牡丹亭》中表现得十分出色。这是两部戏剧的区别点之一。?2、当代昆曲艺术家曾多次出演《牧丹亭》,他们精湛的演技、优美的唱腔与本剧相映成辉,给人以极大的艺术享受。有条件的话不妨找一些磁带、光盘来欣赏,体会其中的美。 3、以《牡丹亭》为例,并查找有关资料,说说“生、旦、净、末、丑”各行的区别及其所饰演的人物的主要特征。?

关于生旦净末丑各行当的解释,可以参考《中国大百科全书·戏曲·曲艺》卷。这个题目容易陷入繁琐。对于完全不了解中国传统戏曲的同学来说,难度较大。如果时间不够,可以结合杜丽娘和柳梦梅只讨论一下“旦”和“生”中的“闺门旦”和“巾生”的特点。?

4、你知道中国的昆曲为何被联合国教科文组织命名为“人类口述非物质文化遗产”吗?尝试课后搜集昆曲的起源和发展的有关资料,然后在课堂上作报告或组织讨论。?

关于昆曲的起源和发展的一般性资料,在有关中国戏曲史的著述中都可以查到。建议使用白先勇策划的《姹紫嫣红牡丹亭》(广西师范大学出版社)这本书。关于昆曲何以被联合国教科文组织列为“人类口述非物质文化遗产”,该书也有一些说明。

赏析1、在《牡丹亭》产生的历史环境中了解剧作的意义。汤显祖所生活的明代万历年间,是中国历史上的一个重要的年代。其时,东南半壁自明代中叶发展起来的商品经济,从繁荣走向衰颓。张居正的政治改革振兴一时,很快又跌入低谷。都市的出现和经济上的富裕造就了一批“富人”,过度的享乐欲望刺激了消费文化的发展,政治上不得志的文人转向文化创造,戏曲空前繁荣。 在这种形势下,占据统治地位的宋明理学越发显示出它“存天理灭人欲”的压抑作用。以王阳明为代表的心学崛起,强调对心性及人生意义的探索,肯定个人主体的意义,因而引发了个人欲念与官方意识形态的进一步冲突。对汤显祖有很深影响的泰州学派是源于王学而又卓然独立的一个“异端”,其代表人物王艮主张“能否解决百姓日用”为衡量“圣人之学”的标准。 他还说,“立本”必先“安身”,而“安身”就是吃饱穿暖。李贽比王艮走得更远,他认为:“穿衣吃饭即是人伦物理,除却穿衣吃饭,无伦物矣。”他公然反对三纲五常和“存天理灭人欲”的说教,强调人类的一切活动都出于自私的驱动。泰州学派的兴起,反映了正在成长中的市民意识,具有反封建的启蒙意义。深受泰州学派影响的汤显祖在他的作品中展示了社会的巨大变迁、理学与勃然兴起的个体意识的冲突,在戏剧舞台上展开了被压抑的个体想像空间,他们的憧憬与挫折,艺术地显现出一种追求个体幸福“九死而不悔”的奋斗精神。?

汤显祖与《牡丹亭》这种以情抗理的精神,同欧洲文艺复兴时期以“原欲”的天然合理性来对抗基督教的禁欲主义有某种相似。只是欧洲文艺复兴的初期,原欲以赤裸裸的面貌出现,直到莎士比亚时期,才升华为美的情感。而在以汤显祖为高峰的中国明代戏曲中间,经过文人的精心修饰,肉体享乐已经得到升华,带上了一种超越肉体、超越功利的哲理色彩。 正如汤显祖在谈到《牡丹亭》时所说:“情不知所起,一往而深。生者可以死,死者可以生。生而不可与死,死而不可复生者,皆非情之至也。梦中之情,何必非真?天下岂少梦中之人耶?必因荐枕而成亲,待挂冠而为密者,皆形骸之论也。……嗟夫!人世之事,非人事所可进。自非通人,恒以理相隔耳!第云理之所必无,安知情之所必有耶!”?2、领会中国戏曲的抒情性特征。我们在观赏中国戏曲的时候,常常感到它同西方戏剧的一个很大的不同点,就是“慢”。西方戏剧从古希腊时候起,就有严格的时间限定。当时,要求一个下午要演出三部戏剧,每一部的时间不能超过一个半小时。后来,虽然有所延长,一般也不会超过三小时。在这个有限的时间内,戏剧需要完成一个曲折动人的故事的全过程,因此,就有了“紧张性”。“紧张性”构成了西方戏剧的特点之一。 中国的戏曲是市井生活的产物,起初只是一些抒情诗词的唱段,而后逐渐发展成故事的片断,尔后,由于文人的介入,故事越加完整,抒情段落越加精致。在这个逐渐完善的过程中,抒情段落始终占据着重要的位置。相对而言,戏剧的总体布局、故事的起伏跌宕显得不那么重要。为某些精彩的抒情唱段而牺牲剧情的紧张性,是中国戏曲中常有的事。 因此,我们在欣赏西方戏剧和中国戏曲时侧重点应该有所不同:在西方戏剧的欣赏中,我们要着重它的总体布局、情节和人物性格冲突;而在欣赏中国戏曲时,应该更重视细部的精微赏析,特别是一些经典唱段,它们是中国戏曲的精华之所在。?《牡丹亭》是中国戏曲中戏剧性比较强的一出戏。它有“爱得死去”“爱得活来”和“爱的完成”三部分,勾勒出这部戏的大起大落。但是,把这个完整而动人的故事从头到尾演完需要十个小时以上。白先勇策划的新版,也要演三个晚上(每晚两个半小时左右)。对于现代人而言,要把它从头看到尾,是很困难的。而且,由于时间的拉长,戏剧的进程就比较缓慢,缺少欣赏西方戏剧的那种紧张性。 20世纪60年代以来的革命现代戏,大大压缩了演出时间,从而使紧张性大为增加。但是,对于传统戏曲怎么办?设想把《牡丹亭》压缩到三小时以内,这肯定是很不妙的。因为必须牺牲许多精彩的抒情唱段和舞蹈。至今还没有人敢于做如此的尝试。从另外一个角度说,我们是否必须像西方戏剧那样把紧张性放在第一位来考虑?中国戏曲经常以“折子戏”的形态演出。 也就是说,如果你只看其中的一部分,并不会因为情节的短缺而感到无法欣赏。原因就在于,它不以情节的起伏取胜,而是以抒情性见长。对于中国戏曲的欣赏,总体结构和情节故事是重要的,但更重要的是在这一整体语境中的细部结构、语言、音乐和动作等等。这是中国传统戏曲欣赏中的一个极其重要的问题。?

这就要求我们掌握“细读法”。所谓“细读法”并不是沉湎于个别细节,而是通过总体与局部、背景与细节的反复循环,寻找细部的多种意义。?

3、体味中国戏曲中抒情段落的“意境”。王国维先生说:“元曲最佳之处,不在思想结构,而在其文章。其文章之妙,亦一言以蔽之曰:有意境而已矣!”(《宋元戏曲史》)西方戏剧基于主客二分的哲学理念,在抒情的部分往往是直抒胸臆,用喻讲究间离效果和戏剧性张力; 而中国文化传统较为强调天人合一,影响到诗歌和戏剧的抒情部分,比较重视创造物我两通的艺术化境,“羚羊挂角,无迹可求”。在《牡丹亭》中,杜丽娘的春闺幽怨,都是在赏花过程中,与感叹花的命运渗透在一起。牡丹、芍药、梅花与青春少女的情怀交融无间,构成脍炙人口的“牡丹亭意象”。

人物形象分析: (1)??春香 机智、勇敢,敢于公然嘲弄宣扬封建礼教的塾师,直爽、率真、活泼、风趣,和杜丽娘相比更富反抗性。

(2) 杜丽娘 虽然长期遭受封建礼教束缚更禁锢严厉,却同样向往着高墙大院外面的自由天地,表现了对封建礼教的抵制以及对个性解放的追求。体现了心灵的初步觉醒。

(3)陈最良 宣扬封建礼教的塾师。封建礼教的化身,被封建礼教与科举扭曲和麻木了心灵的道学家形象。首先通过“梦而死”、“死而生”的幻想情节表现了思想和现实的矛盾。杜丽娘所追求的理想与当时的现实环境里几乎是不可能实现的;可是在梦想、幻游的境界里,她终于摆脱了礼教的束缚,实现了梦寐以求的愿望。其次采取抒情诗的手法,倾泻出人物的内心感情。宾白饶有机趣,曲词兼采泼辣及南词宛转精丽的长处,较好地体现了明清传奇的戏剧特征。

《牡丹亭》艺术特色----浪漫主义。本课结束,谢谢!

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录