苏教版高二语文《唐诗宋词选读》第六专题《诗国余晖中的晚唐诗》---《商山早行》教学课件 (共27张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版高二语文《唐诗宋词选读》第六专题《诗国余晖中的晚唐诗》---《商山早行》教学课件 (共27张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 389.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-06-05 06:40:26 | ||

图片预览

文档简介

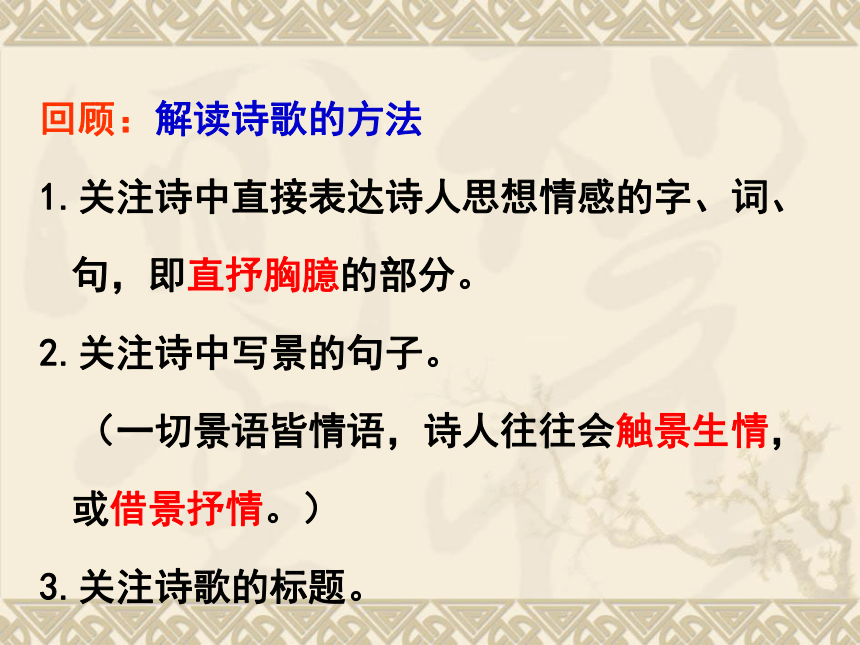

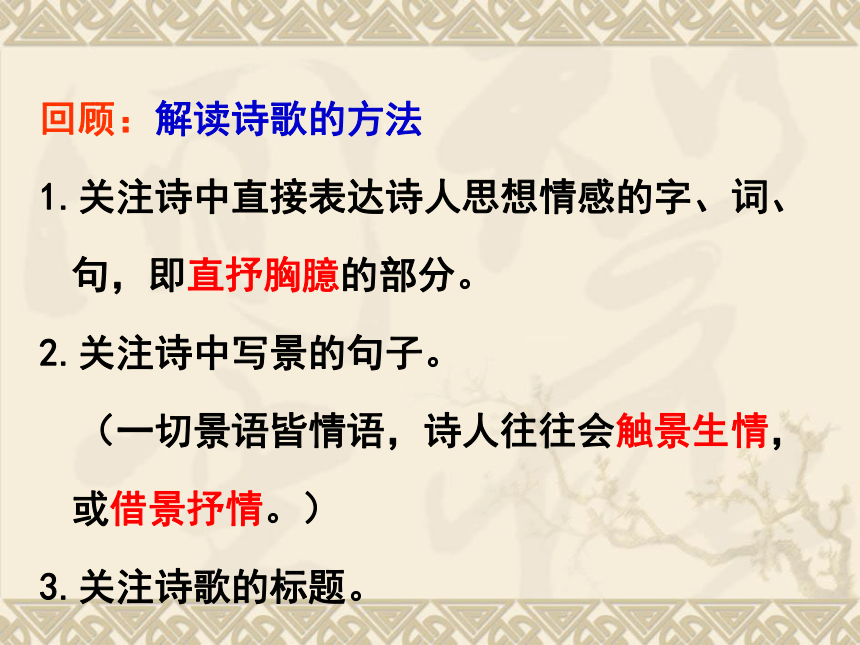

课件27张PPT。回顾:解读诗歌的方法

1.关注诗中直接表达诗人思想情感的字、词、句,即直抒胸臆的部分。

2.关注诗中写景的句子。

(一切景语皆情语,诗人往往会触景生情,或借景抒情。)

3.关注诗歌的标题。商山早行

温庭筠本名歧,字飞卿,本是太原人。但由于在长安杜陵安了个家,所以在诗歌中常把杜陵说成他的故乡。

才思敏捷,八叉手就写成16句八韵,又称“温八叉”。在晚唐的诗人中,温庭筠声名鹊起,与李商隐齐名,史称“温李”,都是唯美诗风的代表作家。

在晚唐的词家中,温庭筠填词最多,和著名的韦庄齐名 ,人称“温韦”。他的词,构思的精巧,声律和谐,具有较高的艺术性,在词在发展史上占有一定的地位,有着突出的贡献,被誉为“花间派”鼻祖。 初识诗人——温庭筠商山早行

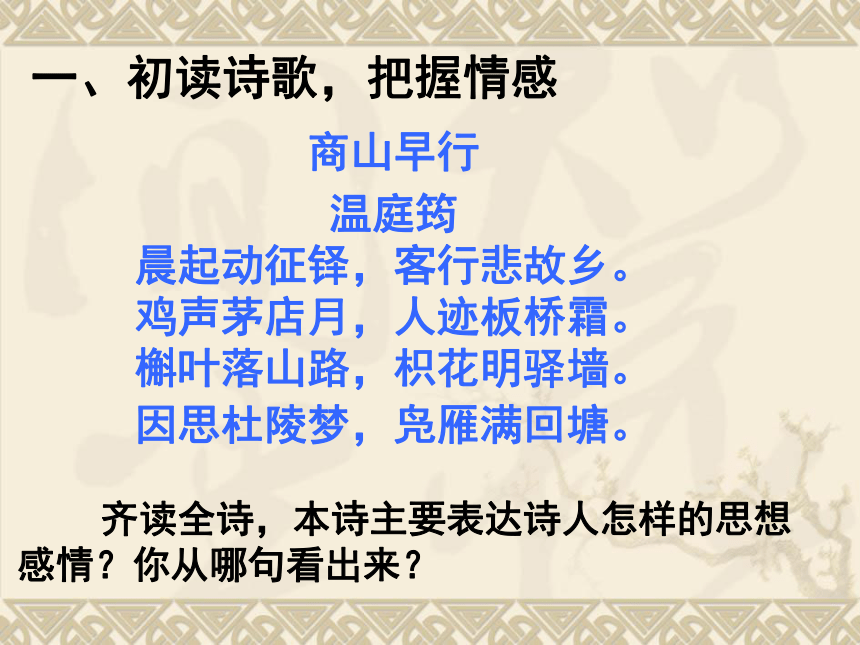

温庭筠 晨起动征铎,客行悲故乡。 鸡声茅店月,人迹板桥霜。 槲叶落山路,枳花明驿墙。 因思杜陵梦,凫雁满回塘。 一、初读诗歌,把握情感 齐读全诗,本诗主要表达诗人怎样的思想感情?你从哪句看出来? 情感:思念家乡 依据:客行悲故乡

(直接抒情) 二、再读诗歌——探究情与景的关系

自由朗读诗歌,诗题“商山早行”的“早行”体现在哪儿?请结合具体诗句分析。

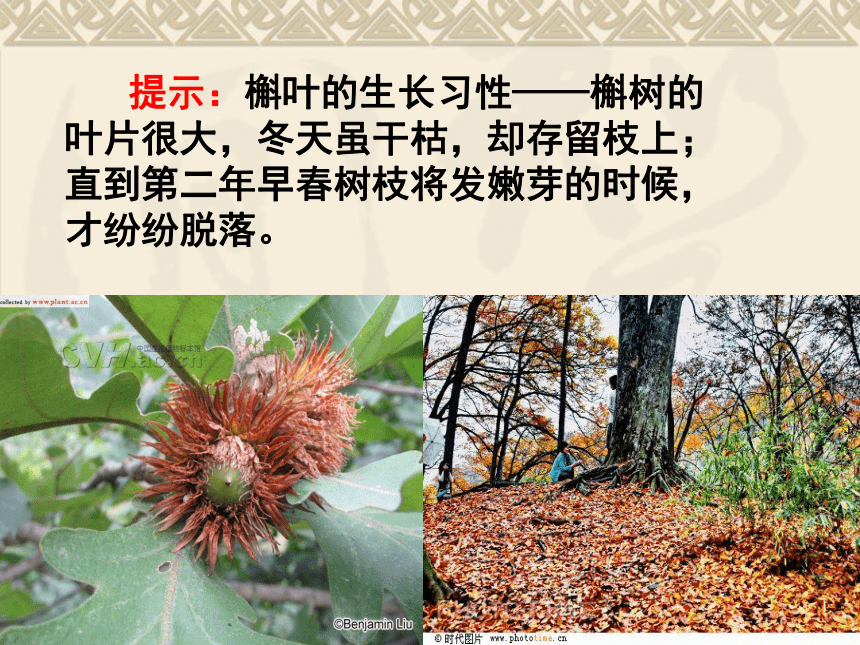

人迹板桥霜 提示:槲叶的生长习性——槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。枳花明驿墙 诗人为什么要写热闹、生机而温馨的家乡图? 将眼前的凄凉、萧条、冷寂的异乡图和生机、热闹、温馨的家乡图形成鲜明的对比。把梦境中的故乡写得越美好,越能反衬出羁旅在外的艰辛和思乡的浓烈。手法:以乐景衬哀情三读诗歌——品味语言

三、四两句,历来脍炙人口。梅尧臣曾经对欧阳修说此诗“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”。 讨论:赏析其在表达上的特色 鸡声、月都是最能代表早这个特征的事物。鸡声茅店月,人迹板桥霜。而茅店、板桥又是山区有特征性的景物。特色1:选取典型的景物 这两句诗可分解为六个名词组成意象:鸡声、茅店、月、人迹、板桥、霜。意象叠加,组成了一幅完整的早行所见的山村画面。 古诗词中的意象叠加实例: 鸡声茅店月,人迹板桥霜。枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。杨柳岸晓风残月。楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。特色2:意象叠加,有形有声 如“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”人但知其能道羁愁野旷于言意之表,不知二句中不用一二闲字,止提掇出紧关物色字样,而音韵铿锵,意象具足,始为难得。?

——【明】李东阳 《麓堂诗话》 这首诗写景,通过精选意象,巧妙叠加,以精炼的语言营造了凄凉、萧条的氛围,让人身临其境地感受到旅途的艰辛。请你展开合理的想象,用自己的语言描绘二三联的景色。 家乡如此的美好,异乡如此的艰辛,作者为何不回乡呢? 知人论世:庭筠为人放荡不羁,性倨傲,好讥讽权贵,为执政者所恶,当时士大夫亦抵其“有才无行”,由兹屡举进士不第。后考中了,但不得志,屡遭贬谪,在异乡做一些微不足道的小官,最后竟流落而终。写作本诗时,他离开长安,出外宦游,在商洛一带山区跋涉。总结:解读诗歌的方法

1.关注诗中直接表达诗人思想情感的字、词、句,即直抒胸臆的部分。

2.关注诗中写景的句子。

(一切景语皆情语,诗人往往会触景生情,或借景抒情。)

3.关注诗歌的标题。

4.关注诗人生平和写作背景。(知人论世)迁移拓展《村行》 王禹偁 马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。 万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。 棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。 何事吟余忽惆怅?村桥原树似吾乡。 用上面解读诗歌的方法做练习在那菊花初黄的时节,我骑着马儿在山间小路上穿行,任由马儿自由地行走,野外游玩的兴致高而悠长。

傍晚,千万的山谷中回荡着自然界的阵阵声响;夕阳下,数座山峰默默无语地静立着。

棠梨的落叶红得好似胭脂一般,香气扑鼻的荞麦花啊洁白如雪。

是什么让我在吟诗时忽觉惆怅,原来乡村小桥边的树啊,像极了我的家乡!这首诗抒发了诗人哪些情感?请结合诗句简要分析。

答:1.表达诗人野游时的娱乐和悠闲之情。首联“信马悠悠野兴长”直抒胸臆,表达了诗人心情的愉乐;//颔联和颈联选取“晚籁、山峰、斜阳、落叶、荞麦花”等意象,视、听、触觉相结合,描绘了宁静祥和和色彩斑斓的画面,借景抒情,烘托了内心的愉悦。

2.抒发了思乡之情。诗人发现村边的树,极像自己家乡的,触景生情,引发了诗人思乡的惆怅之情。

3.暗含诗人被贬、不得志的抑郁之情。浓厚的野游之乐却仅仅因一棵似家乡的树而荡然无存,可见诗人野游之乐也只是暂时之乐,内心还有一种深沉的愁苦,结合背景可见,强烈的思乡背后,还暗含其不得志之愁。淮上即事寄广陵亲故

[唐]韦应物

前舟已眇眇,欲渡谁相待?

秋山起暮钟,楚雨连沧海。

风波离思满,宿昔容鬓改。

独鸟下东南,广陵何处在? 我离开广陵(今扬州),沿运河北上,将渡淮西行。到了渡口,天色已晚,船只早已离开而看不清了,我想要渡过淮河,可还有哪只船能载我过去呢?我一个人踟蹰在河边,秋日远山传来寺庙悠长的暮钟,茫茫楚天阴雨绵绵,极目望去,这雨幕一直延伸到大海边。晚风凄劲,淮河里波涛起伏,我的离思正象波涛一样翻滚不绝。 雨幕上,一只失群的伶仃小鸟飞往东南家乡的方向,而我的广陵亲故又在何处呢?1.“一切景语皆情语。”请从“山”、“雨”、“鸟”三个角度入手,简要评析这首诗所表达的感情。

答(1)秋日远山传来寺庙悠长的暮钟,茫茫楚天挂上了霏霏雨幕(画面描述,1分),诗人通过营造苍凉黯淡的氛围(氛围,1分),从而借景抒情,烘托(手法,1分)出自己思家念远的孤寂、凄怆之情(情感,1分);

(2)然后写一只失群的伶仃小鸟飞往家乡广陵方向,归巢了(画面描述,1分)。孤鸟飞行,比喻自己离家离亲的孤独;鸟飞东南,离巢愈近;而诗人前往西北,去亲愈远,诗人运用反衬手法(手法分析,1分), 从而更引起了他满腹思乡的离思哀愁(情感,1分)。江上 董颖①

万顷沧江②万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

注:①作者是个穷愁潦倒的诗人,他的一生为生计所迫而常年奔走异乡。②沧江,因江水呈青色、苍色故称“沧江”。

1.本诗前两句写景寄情,选取意象“一双鸥”,有什么作用?

答: (1)江面平如镜,天空中的白鸥如同飞雪般忽高忽低地飞翔,为首句寂静的秋江点缀了生意,组成了一幅动静相间的江上秋色图;(2)成双的鸥鸟反衬诗人的孤单,使诗人孤寂的心情跃然纸上。江上 董颖①

万顷沧江万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

注:①作者是个穷愁潦倒的诗人,他的一生为生计所迫而常年奔走异乡。

2.“待汝成阴系钓舟”这一句表达了诗人什么思想感情?请结合全诗作简要分析。(5分)

答:诗人一生为生计所迫而常年奔走异乡,也许明天又要登舟出发,“柳”有“留”之意,因而诗人期待枝条成荫时,系住我垂钓的扁舟(分析),这不仅表达了对安定生活的向往,也表达了羁旅孤客之怨思离情(情感)。(5分,两种“感情”各1分。“分析”2分,意思对即可。表达清楚、流畅,1分。)邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。

1.简析“抱膝灯前影伴身”一句,并说出作者当时怀有一种什么样的心情。

答:“抱膝”二字生动地勾画出作者抱着膝盖默默呆坐的神态和神态(1),只有灯前的影子与自己相伴(1), 这充分反映出作者思家时(1)的一种孤寂心情(1)。 邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。

2.作者是怎样写“思家”的?语言上又有什么特点?

答:第一问:作者主要通过一幅想象的画面,即冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人(2)。作者从对面落笔,不说自己想家,而说家人想念自己,运用曲笔,更突出了自己的思家之情(2)。

第二问:诗的语言朴实无华,晓畅易懂(2)。秋 思 张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

1.秋风无形,但作者何以用“见”?诗人要抒发思乡之情,为何从秋风写起? 请谈谈你的理解。

答:秋风无形,只可通过身体感触到,但它可使草木枯黄,百花凋零,给自然带来秋光秋色,因此虽无形却可见。作者将触觉转化成视觉,加深读者对秋风的感觉。用“见”可将秋风及其带来的秋景联系起来,借此作者可以在读者面前勾勒出秋天悲凉萧瑟的氛围,从而勾起孤独凄冷的情怀,引起对家乡、亲人的悠长思念。秋 思 张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

2.王安石评张籍的诗说“看似寻常最奇崛”,本诗“行人临发又开封”的成功细节描写,正体现了王安石的评价。请你找出来,请作简要分析。

答:信已经写好,也已经封好,但是作者又“复恐匆匆说不尽”,只得将封好的信封再次打开,验证自己的疑惑和担心。其中的“又”字,更是将作者这种感情描写的淋漓尽致!这一句同时既照应了“意万重”,又紧承“复恐”,刻画出心有千言万语惟恐言之不尽的复杂而微妙的心理。突出了作者沉沉的思乡之情和作者浓浓的归家之意!

1.关注诗中直接表达诗人思想情感的字、词、句,即直抒胸臆的部分。

2.关注诗中写景的句子。

(一切景语皆情语,诗人往往会触景生情,或借景抒情。)

3.关注诗歌的标题。商山早行

温庭筠本名歧,字飞卿,本是太原人。但由于在长安杜陵安了个家,所以在诗歌中常把杜陵说成他的故乡。

才思敏捷,八叉手就写成16句八韵,又称“温八叉”。在晚唐的诗人中,温庭筠声名鹊起,与李商隐齐名,史称“温李”,都是唯美诗风的代表作家。

在晚唐的词家中,温庭筠填词最多,和著名的韦庄齐名 ,人称“温韦”。他的词,构思的精巧,声律和谐,具有较高的艺术性,在词在发展史上占有一定的地位,有着突出的贡献,被誉为“花间派”鼻祖。 初识诗人——温庭筠商山早行

温庭筠 晨起动征铎,客行悲故乡。 鸡声茅店月,人迹板桥霜。 槲叶落山路,枳花明驿墙。 因思杜陵梦,凫雁满回塘。 一、初读诗歌,把握情感 齐读全诗,本诗主要表达诗人怎样的思想感情?你从哪句看出来? 情感:思念家乡 依据:客行悲故乡

(直接抒情) 二、再读诗歌——探究情与景的关系

自由朗读诗歌,诗题“商山早行”的“早行”体现在哪儿?请结合具体诗句分析。

人迹板桥霜 提示:槲叶的生长习性——槲树的叶片很大,冬天虽干枯,却存留枝上;直到第二年早春树枝将发嫩芽的时候,才纷纷脱落。枳花明驿墙 诗人为什么要写热闹、生机而温馨的家乡图? 将眼前的凄凉、萧条、冷寂的异乡图和生机、热闹、温馨的家乡图形成鲜明的对比。把梦境中的故乡写得越美好,越能反衬出羁旅在外的艰辛和思乡的浓烈。手法:以乐景衬哀情三读诗歌——品味语言

三、四两句,历来脍炙人口。梅尧臣曾经对欧阳修说此诗“状难写之景如在目前,含不尽之意见于言外”。 讨论:赏析其在表达上的特色 鸡声、月都是最能代表早这个特征的事物。鸡声茅店月,人迹板桥霜。而茅店、板桥又是山区有特征性的景物。特色1:选取典型的景物 这两句诗可分解为六个名词组成意象:鸡声、茅店、月、人迹、板桥、霜。意象叠加,组成了一幅完整的早行所见的山村画面。 古诗词中的意象叠加实例: 鸡声茅店月,人迹板桥霜。枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马。杨柳岸晓风残月。楼船夜雪瓜州渡,铁马秋风大散关。特色2:意象叠加,有形有声 如“鸡声茅店月,人迹板桥霜。”人但知其能道羁愁野旷于言意之表,不知二句中不用一二闲字,止提掇出紧关物色字样,而音韵铿锵,意象具足,始为难得。?

——【明】李东阳 《麓堂诗话》 这首诗写景,通过精选意象,巧妙叠加,以精炼的语言营造了凄凉、萧条的氛围,让人身临其境地感受到旅途的艰辛。请你展开合理的想象,用自己的语言描绘二三联的景色。 家乡如此的美好,异乡如此的艰辛,作者为何不回乡呢? 知人论世:庭筠为人放荡不羁,性倨傲,好讥讽权贵,为执政者所恶,当时士大夫亦抵其“有才无行”,由兹屡举进士不第。后考中了,但不得志,屡遭贬谪,在异乡做一些微不足道的小官,最后竟流落而终。写作本诗时,他离开长安,出外宦游,在商洛一带山区跋涉。总结:解读诗歌的方法

1.关注诗中直接表达诗人思想情感的字、词、句,即直抒胸臆的部分。

2.关注诗中写景的句子。

(一切景语皆情语,诗人往往会触景生情,或借景抒情。)

3.关注诗歌的标题。

4.关注诗人生平和写作背景。(知人论世)迁移拓展《村行》 王禹偁 马穿山径菊初黄,信马悠悠野兴长。 万壑有声含晚籁,数峰无语立斜阳。 棠梨叶落胭脂色,荞麦花开白雪香。 何事吟余忽惆怅?村桥原树似吾乡。 用上面解读诗歌的方法做练习在那菊花初黄的时节,我骑着马儿在山间小路上穿行,任由马儿自由地行走,野外游玩的兴致高而悠长。

傍晚,千万的山谷中回荡着自然界的阵阵声响;夕阳下,数座山峰默默无语地静立着。

棠梨的落叶红得好似胭脂一般,香气扑鼻的荞麦花啊洁白如雪。

是什么让我在吟诗时忽觉惆怅,原来乡村小桥边的树啊,像极了我的家乡!这首诗抒发了诗人哪些情感?请结合诗句简要分析。

答:1.表达诗人野游时的娱乐和悠闲之情。首联“信马悠悠野兴长”直抒胸臆,表达了诗人心情的愉乐;//颔联和颈联选取“晚籁、山峰、斜阳、落叶、荞麦花”等意象,视、听、触觉相结合,描绘了宁静祥和和色彩斑斓的画面,借景抒情,烘托了内心的愉悦。

2.抒发了思乡之情。诗人发现村边的树,极像自己家乡的,触景生情,引发了诗人思乡的惆怅之情。

3.暗含诗人被贬、不得志的抑郁之情。浓厚的野游之乐却仅仅因一棵似家乡的树而荡然无存,可见诗人野游之乐也只是暂时之乐,内心还有一种深沉的愁苦,结合背景可见,强烈的思乡背后,还暗含其不得志之愁。淮上即事寄广陵亲故

[唐]韦应物

前舟已眇眇,欲渡谁相待?

秋山起暮钟,楚雨连沧海。

风波离思满,宿昔容鬓改。

独鸟下东南,广陵何处在? 我离开广陵(今扬州),沿运河北上,将渡淮西行。到了渡口,天色已晚,船只早已离开而看不清了,我想要渡过淮河,可还有哪只船能载我过去呢?我一个人踟蹰在河边,秋日远山传来寺庙悠长的暮钟,茫茫楚天阴雨绵绵,极目望去,这雨幕一直延伸到大海边。晚风凄劲,淮河里波涛起伏,我的离思正象波涛一样翻滚不绝。 雨幕上,一只失群的伶仃小鸟飞往东南家乡的方向,而我的广陵亲故又在何处呢?1.“一切景语皆情语。”请从“山”、“雨”、“鸟”三个角度入手,简要评析这首诗所表达的感情。

答(1)秋日远山传来寺庙悠长的暮钟,茫茫楚天挂上了霏霏雨幕(画面描述,1分),诗人通过营造苍凉黯淡的氛围(氛围,1分),从而借景抒情,烘托(手法,1分)出自己思家念远的孤寂、凄怆之情(情感,1分);

(2)然后写一只失群的伶仃小鸟飞往家乡广陵方向,归巢了(画面描述,1分)。孤鸟飞行,比喻自己离家离亲的孤独;鸟飞东南,离巢愈近;而诗人前往西北,去亲愈远,诗人运用反衬手法(手法分析,1分), 从而更引起了他满腹思乡的离思哀愁(情感,1分)。江上 董颖①

万顷沧江②万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

注:①作者是个穷愁潦倒的诗人,他的一生为生计所迫而常年奔走异乡。②沧江,因江水呈青色、苍色故称“沧江”。

1.本诗前两句写景寄情,选取意象“一双鸥”,有什么作用?

答: (1)江面平如镜,天空中的白鸥如同飞雪般忽高忽低地飞翔,为首句寂静的秋江点缀了生意,组成了一幅动静相间的江上秋色图;(2)成双的鸥鸟反衬诗人的孤单,使诗人孤寂的心情跃然纸上。江上 董颖①

万顷沧江万顷秋,镜天飞雪一双鸥。

摩挲数尺沙边柳,待汝成阴系钓舟。

注:①作者是个穷愁潦倒的诗人,他的一生为生计所迫而常年奔走异乡。

2.“待汝成阴系钓舟”这一句表达了诗人什么思想感情?请结合全诗作简要分析。(5分)

答:诗人一生为生计所迫而常年奔走异乡,也许明天又要登舟出发,“柳”有“留”之意,因而诗人期待枝条成荫时,系住我垂钓的扁舟(分析),这不仅表达了对安定生活的向往,也表达了羁旅孤客之怨思离情(情感)。(5分,两种“感情”各1分。“分析”2分,意思对即可。表达清楚、流畅,1分。)邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。

1.简析“抱膝灯前影伴身”一句,并说出作者当时怀有一种什么样的心情。

答:“抱膝”二字生动地勾画出作者抱着膝盖默默呆坐的神态和神态(1),只有灯前的影子与自己相伴(1), 这充分反映出作者思家时(1)的一种孤寂心情(1)。 邯郸冬至夜思家 白居易

邯郸驿里逢冬至,抱膝灯前影伴身。

想得家中夜深坐,还应说着远行人。

【注】冬至:二十四节气之一,唐朝时是一个重要节日。

2.作者是怎样写“思家”的?语言上又有什么特点?

答:第一问:作者主要通过一幅想象的画面,即冬至夜深时分,家人还围坐在灯前,谈论着自己这个远行之人(2)。作者从对面落笔,不说自己想家,而说家人想念自己,运用曲笔,更突出了自己的思家之情(2)。

第二问:诗的语言朴实无华,晓畅易懂(2)。秋 思 张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

1.秋风无形,但作者何以用“见”?诗人要抒发思乡之情,为何从秋风写起? 请谈谈你的理解。

答:秋风无形,只可通过身体感触到,但它可使草木枯黄,百花凋零,给自然带来秋光秋色,因此虽无形却可见。作者将触觉转化成视觉,加深读者对秋风的感觉。用“见”可将秋风及其带来的秋景联系起来,借此作者可以在读者面前勾勒出秋天悲凉萧瑟的氛围,从而勾起孤独凄冷的情怀,引起对家乡、亲人的悠长思念。秋 思 张籍

洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

2.王安石评张籍的诗说“看似寻常最奇崛”,本诗“行人临发又开封”的成功细节描写,正体现了王安石的评价。请你找出来,请作简要分析。

答:信已经写好,也已经封好,但是作者又“复恐匆匆说不尽”,只得将封好的信封再次打开,验证自己的疑惑和担心。其中的“又”字,更是将作者这种感情描写的淋漓尽致!这一句同时既照应了“意万重”,又紧承“复恐”,刻画出心有千言万语惟恐言之不尽的复杂而微妙的心理。突出了作者沉沉的思乡之情和作者浓浓的归家之意!

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录