太史公自序 学案

图片预览

文档简介

太史公自序

学案

【学习导引】

本文是《史记》的自序,也是司马迁的自传,是70列传的最后一篇。它内容丰富,含义深刻,是了解司马迁、学习《史记》的一把重要钥匙。学习此文,要实现两个目标:

一是疏通文字,梳理大意,重点掌握通假字、“适”“略”“论”“卒”“罔”等多义词及古今异义词,翻译重点句子。

二是进一步了解司马迁的生平经历和人生抱负,理解他创作《史记》的条件、动机和指导思想,加深对其人其书的认识。

初学《史记》,同学们一定有理解不深不透、弄不明白的地方,不必急躁,可以注意以下几点:

1.将它与必修五中的《报任安书(节选)》结合起来学习。

2.借助注释和译文。抓住常见常用的语言点学习积累,过于艰涩的地方可以放过。尤其对文中最难的部分——司马迁与壶遂的对话,只要知道司马迁写《史记》的目的是要效仿孔子作《春秋》、寓褒贬于书中即可,不必强求自己弄通。

3.实在不明白,可以边学习其他文章边学习本文,将本文与其他具体文章结合学。还可以在学完所有的选读篇目后,再重温甚至重学它。

【文本卡片】

一、人物名片

司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城)人。西汉杰出的史学家、文学家。生卒年月不详。其父司马谈,学问广博,武帝时为太史令,专掌秘籍、职司记载,立志写一部完整的史书,未及动笔就去世了。司马迁受其父熏陶,十岁就学于长安,二十岁游历长江中下游和山东、河南等地,考察历史遗迹,了解地方风土人情,采集传闻异说,为后来的写作打下了坚实基础。武帝元封三年(前108)继任太史令,得以博览皇室古籍,参与修订历法,并开始写作《史记》。武帝元封五年,因上书为投降匈奴的汉将李陵辩解而触怒武帝,获罪下狱,受宫刑。他认为自己既然不能在政治上建功立业,那就得更加发愤著书。为完成《史记》的写作,他隐忍苟活。出狱后,任中书令,继续发愤写书,历十年艰辛,终于在征和初年(前92)写成了我国最早的一部纪传体通史《史记》,又称《太史公书》。其后不久就离开了人世。

二、背景资料

处于上升时期的封建社会,要求有一部记载天子盛德、叙述功臣世家贤大夫业绩的史书,以总结历史经验。司马迁根据这一时代的要求,再加上父亲的遗愿——“立志写一部完整的史书”,广泛汲取以前的历史散文、诸子散文乃至诗歌的丰富的创作经验,开创了中国史传文学,并达到了史传文学的顶峰。

三、文体知识

序,又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作正文之前的文章。作者自己写的叫“自序”,内容多说明写书的目的及成书经过;别人代写的序叫“代序”,内容多介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。前者如鲁迅的《?呐喊?自序》,后者如毛泽东的《?农村调查?序言》。语言表达方式比较灵活,可以以一种表达方式为主,也可以综合运用多种表达方式。古代另有一种序是惜别赠言的文字,叫做“赠序”,内容多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励,如宋濂的《送东阳马生序》便是作者写给同乡晚辈的赠序。还有一种是写在诗歌前面的序,叫“诗序”,多交代所咏故事的有关内容或做诗的缘起。如汉乐府《孔雀东南飞》、白居易的《琵琶行》、姜夔的《扬州慢》,前面都有一段序。

【积累运用】

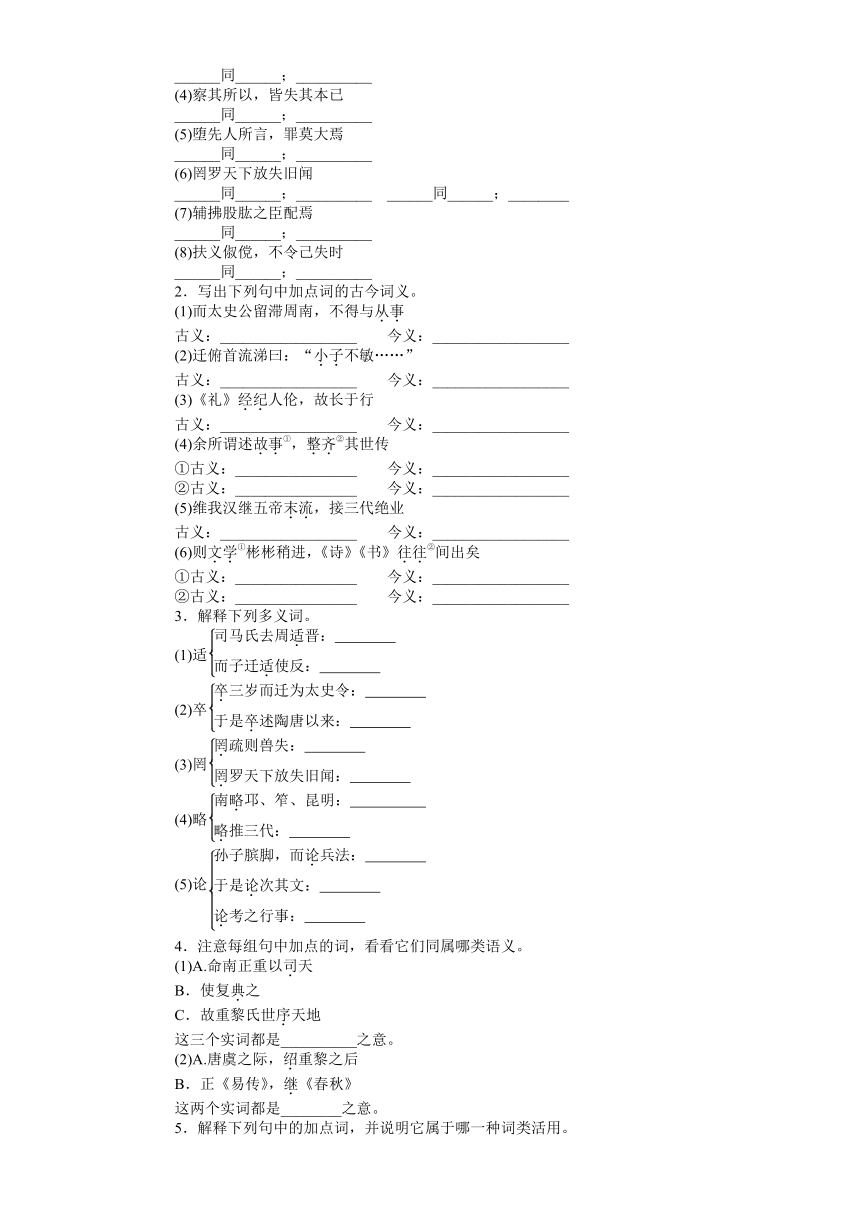

1.写出下列句中的通假字和本字,并解释其义。

(1)《诗》记山川溪谷禽兽草木牝牡雌雄,故长于风

______同______;__________

(2)《春秋》文成数万,其指数千

______同______;__________

(3)失之豪厘,差以千里

______同______;__________

(4)察其所以,皆失其本已

______同______;__________

(5)堕先人所言,罪莫大焉

______同______;__________

(6)罔罗天下放失旧闻

______同______;__________ ______同______;________

(7)辅拂股肱之臣配焉

______同______;__________

(8)扶义俶傥,不令己失时

______同______;__________

2.写出下列句中加点词的古今词义。

(1)而太史公留滞周南,不得与从事

古义:__________________ 今义:__________________

(2)迁俯首流涕曰:“小子不敏……”

古义:__________________ 今义:__________________

(3)《礼》经纪人伦,故长于行

古义:__________________ 今义:__________________

(4)余所谓述故事①,整齐②其世传

①古义:________________ 今义:__________________

②古义:________________ 今义:__________________

(5)维我汉继五帝末流,接三代绝业

古义:__________________ 今义:__________________

(6)则文学①彬彬稍进,《诗》《书》往往②间出矣

①古义:________________ 今义:__________________

②古义:________________ 今义:__________________

3.解释下列多义词。

(1)适

(2)卒

(3)罔

(4)略

(5)论

4.注意每组句中加点的词,看看它们同属哪类语义。

(1)A.命南正重以司天

B.使复典之

C.故重黎氏世序天地

这三个实词都是__________之意。

(2)A.唐虞之际,绍重黎之后

B.正《易传》,继《春秋》

这两个实词都是________之意。

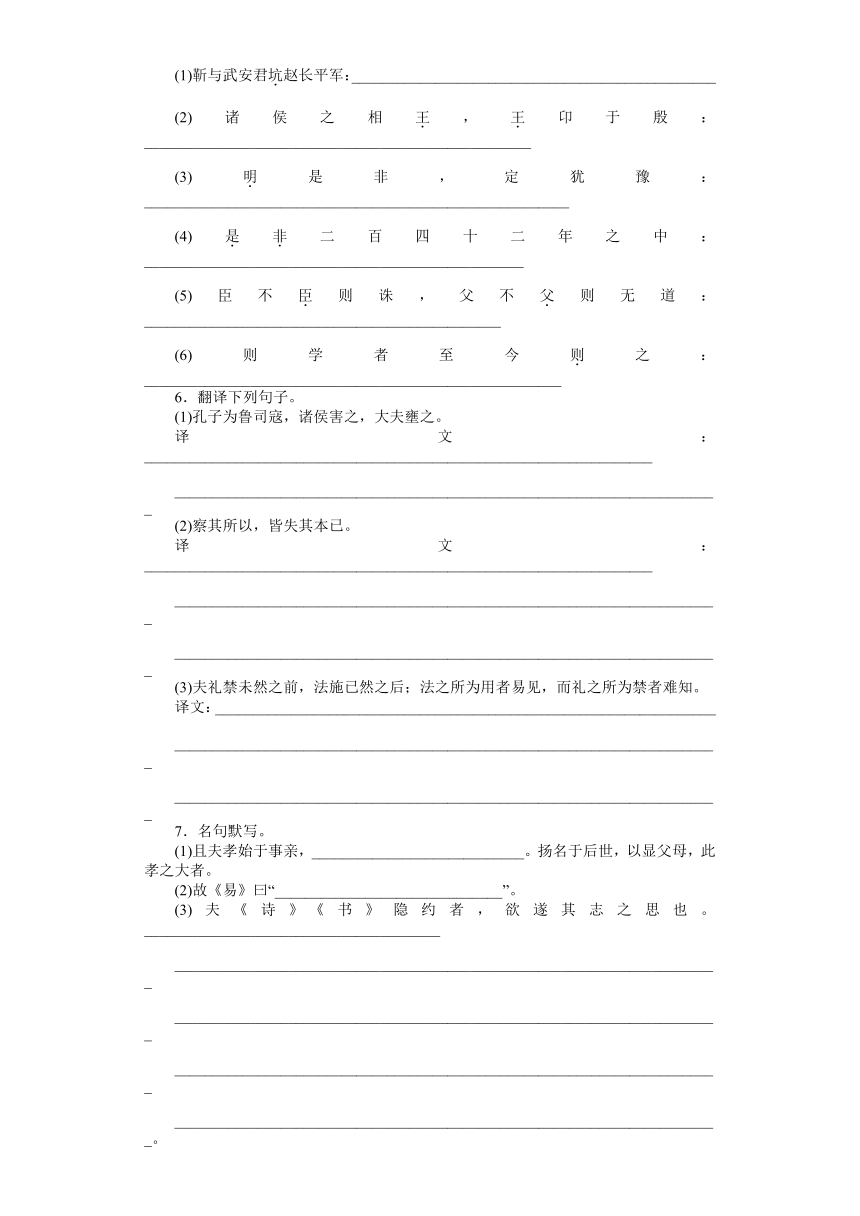

5.解释下列句中的加点词,并说明它属于哪一种词类活用。

(1)靳与武安君坑赵长平军:________________________________________________

(2)诸侯之相王,王卬于殷:___________________________________________________

(3)明是非,定犹豫:________________________________________________________

(4)是非二百四十二年之中:__________________________________________________

(5)臣不臣则诛,父不父则无道:_______________________________________________

(6)则学者至今则之:_______________________________________________________

6.翻译下列句子。

(1)孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。

译文:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)察其所以,皆失其本已。

译文:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)夫礼禁未然之前,法施已然之后;法之所为用者易见,而礼之所为禁者难知。

译文:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.名句默写。

(1)且夫孝始于事亲,____________________________。扬名于后世,以显父母,此孝之大者。

(2)故《易》曰“______________________________”。

(3)夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。_______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

【文本研读】

一、整体感知

本文可分为五个部分:

第一部分(1~3节),自叙家世谱系,暗含家族先祖给自己的影响。

第二部分(4~6节),叙述自己年轻时期的生活经历和接受父亲的临终嘱托,立志创作《史记》。

第三部分(7~10节),通过与壶遂的对话,曲折而又明确地阐述了自己创作《史记》的目的:效法孔子作《春秋》、寓褒贬于书中。

第四部分(第11节),叙述自己忍辱写《史记》。

第五部分(12~13节),写《史记》产生的历史条件和《史记》全书的体例、规模。

二、问题探究

1.《太史公自序》为列传第七十篇,这是司马迁的自序兼自传,他自序说:“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下,作七十列传。”《伯夷列传》作为七十列传的第一篇,具有序文的作用,文中提到了“各从其志”的原则。司马迁将自己的传记纳入“列传”中,是否符合上述志、义、时、名等原则?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.从文本中,我们可以总结出司马迁写作《史记》并最终能够完成这部巨著的原因是什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【迁移拓展】

司马迁将《自序》放在七十列传之中,清人金圣叹说:“此篇,于《史记》为序,于太史公便是自己的列传。”(《天下才子必读书》卷八)《自序》阐述写列传的主旨是褒奖那些“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下”的人,那么,司马迁的“义”是什么?“不失时”的“时”又指什么?

答案 什么是“义”?“义”就是“宜”,也就是应该做的事。司马迁认为什么是自己应该做的事呢?替李陵说话,司马迁就认为是自己应该做的。从《报任安书》中我们知道他与李陵并没有什么私交,司马迁替李陵说话更直接的原因是对当朝的那些见风使舵的大臣们的不满,认为这些人平素只知“全躯保妻子”,别人做事稍有不当,“随而媒孽其短”。司马迁替李陵说话,他是有感而发的。这只是一个例子,但从这件事上我们可以感受到司马迁作为一个史官的强烈的责任感、使命感——褒善贬恶。这种责任感、使命感的最高表现就是他在《自序》中反复表示的要效法孔子作《春秋》来写《史记》,就是说要通过论载历史来“贬天子,退诸侯,讨大夫”“以为天下仪表”。这就是司马迁的“义”。从《史记》这本书看,司马迁也确实做到了“扶义俶傥”。

司马迁所说的“不令己失时”的“时”又指什么呢?首先是指时代、机遇。司马迁在《自序》里说周公卒后五百年有孔子,现在离孔子卒又有五百年了,又到了需要“绍明世”“继《春秋》”的时代,而这个机遇,这个责任应该属于自己,“小子何敢让焉”!其次,这个“时”还有利用有限生命之意。司马迁之所以选择了自请腐刑,是因为他感到自己肩负的修史的使命还没有完成,如果这时候去死,“若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异”?(《报任安书》)司马迁以最大的勇气,忍受了“最下”到“极”的屈辱,赢得了完成《史记》的生命和时间。司马迁没有“令己失时”。

一、文本素材

1.忍辱负重,终以有为

由于“李陵事件”,司马迁被判以宫刑。面对着世人的诽谤诬陷和自身不幸的遭遇,司马迁没有一蹶不振,为了完成父亲的遗愿,实现心中“修史著说”的远大抱负,他忍辱负重,一心沉迷于浩瀚的书海中,发愤苦读,最后,终于完成了中国文学史上的第一部纪传体通史《史记》。面对着自己身体和精神上的不幸,含垢负重,发愤著书,终有所为,难道不值得我们每一个人好好地深思和学习吗?

?应用指南 该材料适用于“挫折中奋起”、“得失”、“苦难是一笔财富”、“勇敢地面对生活”、“阳光总在风雨后”、“逆境与顺境”、“逆境与成才”等命题、材料或话题作文中。司马迁在这方面给我们树立了一个典型:“在他身上,不仅闪耀着智者的光彩,更散发出斗士所特有的一种韧性,他是精神睿智的结晶,是人格力量的聚集,他是人生的斗士。”在这样一个“历史的伟人”的导引下,又有什么“挫折”、“困难”、“不幸”我们战胜不了呢?只要我们有恒心,有毅力,有信念,相信我们一定能勇敢地面对生活中的挫折与困难,失意与不幸,使我们人生道路上的每一步都留下深深的脚印。

2.不幸与幸运

司马迁是不幸的,但是司马迁又是幸运的。他的不幸主要来源于自己身体的被摧残和精神上所受的打击;他的幸运是在这样不幸的条件下,创作了流传古今的《史记》。除了《史记》,司马迁还留给我们一笔宝贵的精神财富——民族精神,一种勤劳勇敢、自强不息的民族魂。

?应用指南 该材料适用于“魂”、“精神”、“支柱”等命题、材料或话题作文中。司马迁的不幸告诉我们,自古以来的大著作,都是遭贫困、疾病,甚至刑罚折磨的人的产物。他被自己的遭遇激怒了,但他并没有停留在此,而是对他所处的时代进行了认真的思考,给我们留下文学巨著《史记》,这是他之所以还是史学家的原因,而且,他的精神更体现出的是我们民族的精神。我们中华民族五千年的灿烂文化从某种程度上来说,就是一曲永远唱响的民族魂。正是由于以司马迁为代表的中华民族的优秀儿女们的自强不息,才使我们的国家和民族有了今天愈挫愈勇的精神和毅力,他们是一个标杆,一个引导中华儿女不断前进、自强不息的标杆。

3.你还能从课文中提取出哪些素材?请记录下来吧!

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、经典素材

多疑的孩子

大家庭,除夕宴。孩子给老人拜寿,成人给孩子发压岁钱,其乐融融之时,忽然出现让众人瞠目结舌的一幕。

有个5岁的孩子,当场拆开一个红包,抽出百元大钞,一张一张,对着灯光看。孩子的母亲尴尬地训斥道:“这孩子,钱有什么好玩的?”孩子理直气壮地说:“我看看是不是假钞。”

5岁就开始了怀疑,然后随着年龄增长而升级。一个朋友说,儿子上小学三年级了,十分满足中游水平,毫无上进心,完全不像他自己。朋友小时候读书样样要争取最好,德智体美劳,奖状一大堆,都被他母亲细心收着。奶奶为了激励孙子,捧出那一大摞奖状。孙子一张一张看得非常仔细。奶奶很高兴,心想这招见效了。万没想到孙子不屑地冒出一句:“奶奶,你看这些奖状连个图章都没盖,你说有没有可能是假的?”

成人多疑,甚至怀疑孩子。孩子多疑,成人不以为意,甚至觉得孩子聪明,可以少吃亏,将来少上当受骗。

可是孩子很不幸,他就这样丢失了最珍贵的东西——童真。

?素材运用 现在的孩子确实越来越“聪明”,一个个看起来都少年老成。家长们很赞赏,似乎孩子们真的成熟了——他们却不知道,没有童真的童年是残缺的。而所谓的“聪明”,说到底不过是模仿成年人的世故狡诈而已。

?话题拓展 教育、童年、成长

答案

积累运用

1.(1)风 讽 讽喻 (2)指 旨 要旨 (3)豪 毫 毫毛,极小的数量单位 (4)已 矣 助词,表陈述语气 (5)堕 隳 毁 (6)罔 网 搜罗 失 佚 散失 (7)拂 弼 辅助 (8)俶 倜 与“傥”构成联绵词,卓越洒脱,不拘于俗

2.(1)参与其事 投身 (2)我,谦称 多指男孩子 (3)纲常,法度,这里活用为动词,有“规范”之意 策划并管理 (4)①时事 虚构的事情 ②整理,归纳 有条理 (5)遗业

等级低或质量差的 (6)①精通经书的儒士 以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,包括戏剧、诗歌、小说、散文等 ②不断 经常

3.(1)到 恰逢 (2)死 最终,终于 (3)名词,网 搜罗 (4)巡行,巡视 大略 (5)论述 读lún,编 讨论

4.(1)主管,掌管 (2)继承

解析 本题考查的目的是让同学们用“同义词类聚法”掌握文言实词。

5.(1)坑杀,名词活用为动词 (2)封王,名词活用为动词 (3)明辨,形容词活用为动词 (4)评定是非,名词活用为动词 (5)像臣子,像父亲,名词活用为动词 (6)把……当做准则,名词的意动用法

6.(1)孔子担任鲁国司寇,诸侯嫉恨他,卿大夫阻抑他。

(2)考察他们所以会这样的原因,都是丢掉了立国立身的根本(礼义)。

(3)礼是在坏事发生之前加以防范,法是在坏事发生之后予以惩处;法施行的作用容易看到,而礼禁绝的作用却难以察觉。

7.(1)中于事君,终于立身 (2)失之豪厘,差以千里 (3)昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也

文本研读

二、1.《太史公自序》说:“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下,作七十列传。”这就说明了他作列传的目的及原则。司马迁在《太史公自序》中又说,他作《史记》乃是要继承父亲遗志,以彰显祖先的史官传统。

同时,从作者与壶遂讨论作《史记》与《春秋》的关系一段可以看出,司马迁欲效法孔子著书,以褒善贬恶。在《报任安书》中,司马迁提到“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,当遭遇李陵事件被判死刑时,只因完成《史记》之“志”,于是改受宫刑以保全性命,从而完成《史记》,做到了“不令己失时”。

综上所述,司马迁将自己的传记纳入列传中,合乎志、义、时、名等原则。其志,先是来自父亲的遗志,继而在《伯夷列传》中更可看出司马迁欲为历史人物立传之志。其义,他有着效仿孔子作《春秋》的使命感,此乃史官应有之义。当遭遇李陵事件时,若因此而死则失时大矣,因此他苟活只为成书。最后,司马迁借着《史记》一书,垂名青史,成为伟大的文学家。

2.一是完成先父的遗愿。家学渊源,子承父业,父亲司马谈的临终嘱托显然是司马迁完成《史记》的一个起因。

二是效法周公和孔子,秉承良史精神,“绍明世,正《易传》,继《春秋》”。

三是坎坷的遭遇,对古圣先贤的敬仰思慕使司马迁逐渐形成了自己超出其时代甚远的人生价值观。面对奇耻大辱,他彷徨过,痛苦过,但冷静下来后,他想到“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”,所以毅然决定“隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞”,以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。士大夫庸常的死节观念没有绊住司马迁,他把自己的人生目标放在了无论如何也要实现自己的最高的人生价值上。这样的志向,给了司马迁无尽的动力。

学案

【学习导引】

本文是《史记》的自序,也是司马迁的自传,是70列传的最后一篇。它内容丰富,含义深刻,是了解司马迁、学习《史记》的一把重要钥匙。学习此文,要实现两个目标:

一是疏通文字,梳理大意,重点掌握通假字、“适”“略”“论”“卒”“罔”等多义词及古今异义词,翻译重点句子。

二是进一步了解司马迁的生平经历和人生抱负,理解他创作《史记》的条件、动机和指导思想,加深对其人其书的认识。

初学《史记》,同学们一定有理解不深不透、弄不明白的地方,不必急躁,可以注意以下几点:

1.将它与必修五中的《报任安书(节选)》结合起来学习。

2.借助注释和译文。抓住常见常用的语言点学习积累,过于艰涩的地方可以放过。尤其对文中最难的部分——司马迁与壶遂的对话,只要知道司马迁写《史记》的目的是要效仿孔子作《春秋》、寓褒贬于书中即可,不必强求自己弄通。

3.实在不明白,可以边学习其他文章边学习本文,将本文与其他具体文章结合学。还可以在学完所有的选读篇目后,再重温甚至重学它。

【文本卡片】

一、人物名片

司马迁,字子长,夏阳(今陕西韩城)人。西汉杰出的史学家、文学家。生卒年月不详。其父司马谈,学问广博,武帝时为太史令,专掌秘籍、职司记载,立志写一部完整的史书,未及动笔就去世了。司马迁受其父熏陶,十岁就学于长安,二十岁游历长江中下游和山东、河南等地,考察历史遗迹,了解地方风土人情,采集传闻异说,为后来的写作打下了坚实基础。武帝元封三年(前108)继任太史令,得以博览皇室古籍,参与修订历法,并开始写作《史记》。武帝元封五年,因上书为投降匈奴的汉将李陵辩解而触怒武帝,获罪下狱,受宫刑。他认为自己既然不能在政治上建功立业,那就得更加发愤著书。为完成《史记》的写作,他隐忍苟活。出狱后,任中书令,继续发愤写书,历十年艰辛,终于在征和初年(前92)写成了我国最早的一部纪传体通史《史记》,又称《太史公书》。其后不久就离开了人世。

二、背景资料

处于上升时期的封建社会,要求有一部记载天子盛德、叙述功臣世家贤大夫业绩的史书,以总结历史经验。司马迁根据这一时代的要求,再加上父亲的遗愿——“立志写一部完整的史书”,广泛汲取以前的历史散文、诸子散文乃至诗歌的丰富的创作经验,开创了中国史传文学,并达到了史传文学的顶峰。

三、文体知识

序,又名“序言”“前言”“引言”,是放在著作正文之前的文章。作者自己写的叫“自序”,内容多说明写书的目的及成书经过;别人代写的序叫“代序”,内容多介绍和评论该书的思想内容和艺术特色。前者如鲁迅的《?呐喊?自序》,后者如毛泽东的《?农村调查?序言》。语言表达方式比较灵活,可以以一种表达方式为主,也可以综合运用多种表达方式。古代另有一种序是惜别赠言的文字,叫做“赠序”,内容多是对于所赠亲友的赞许、推重或勉励,如宋濂的《送东阳马生序》便是作者写给同乡晚辈的赠序。还有一种是写在诗歌前面的序,叫“诗序”,多交代所咏故事的有关内容或做诗的缘起。如汉乐府《孔雀东南飞》、白居易的《琵琶行》、姜夔的《扬州慢》,前面都有一段序。

【积累运用】

1.写出下列句中的通假字和本字,并解释其义。

(1)《诗》记山川溪谷禽兽草木牝牡雌雄,故长于风

______同______;__________

(2)《春秋》文成数万,其指数千

______同______;__________

(3)失之豪厘,差以千里

______同______;__________

(4)察其所以,皆失其本已

______同______;__________

(5)堕先人所言,罪莫大焉

______同______;__________

(6)罔罗天下放失旧闻

______同______;__________ ______同______;________

(7)辅拂股肱之臣配焉

______同______;__________

(8)扶义俶傥,不令己失时

______同______;__________

2.写出下列句中加点词的古今词义。

(1)而太史公留滞周南,不得与从事

古义:__________________ 今义:__________________

(2)迁俯首流涕曰:“小子不敏……”

古义:__________________ 今义:__________________

(3)《礼》经纪人伦,故长于行

古义:__________________ 今义:__________________

(4)余所谓述故事①,整齐②其世传

①古义:________________ 今义:__________________

②古义:________________ 今义:__________________

(5)维我汉继五帝末流,接三代绝业

古义:__________________ 今义:__________________

(6)则文学①彬彬稍进,《诗》《书》往往②间出矣

①古义:________________ 今义:__________________

②古义:________________ 今义:__________________

3.解释下列多义词。

(1)适

(2)卒

(3)罔

(4)略

(5)论

4.注意每组句中加点的词,看看它们同属哪类语义。

(1)A.命南正重以司天

B.使复典之

C.故重黎氏世序天地

这三个实词都是__________之意。

(2)A.唐虞之际,绍重黎之后

B.正《易传》,继《春秋》

这两个实词都是________之意。

5.解释下列句中的加点词,并说明它属于哪一种词类活用。

(1)靳与武安君坑赵长平军:________________________________________________

(2)诸侯之相王,王卬于殷:___________________________________________________

(3)明是非,定犹豫:________________________________________________________

(4)是非二百四十二年之中:__________________________________________________

(5)臣不臣则诛,父不父则无道:_______________________________________________

(6)则学者至今则之:_______________________________________________________

6.翻译下列句子。

(1)孔子为鲁司寇,诸侯害之,大夫壅之。

译文:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(2)察其所以,皆失其本已。

译文:___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(3)夫礼禁未然之前,法施已然之后;法之所为用者易见,而礼之所为禁者难知。

译文:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

7.名句默写。

(1)且夫孝始于事亲,____________________________。扬名于后世,以显父母,此孝之大者。

(2)故《易》曰“______________________________”。

(3)夫《诗》《书》隐约者,欲遂其志之思也。_______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________。

此人皆意有所郁结,不得通其道也,故述往事,思来者。

【文本研读】

一、整体感知

本文可分为五个部分:

第一部分(1~3节),自叙家世谱系,暗含家族先祖给自己的影响。

第二部分(4~6节),叙述自己年轻时期的生活经历和接受父亲的临终嘱托,立志创作《史记》。

第三部分(7~10节),通过与壶遂的对话,曲折而又明确地阐述了自己创作《史记》的目的:效法孔子作《春秋》、寓褒贬于书中。

第四部分(第11节),叙述自己忍辱写《史记》。

第五部分(12~13节),写《史记》产生的历史条件和《史记》全书的体例、规模。

二、问题探究

1.《太史公自序》为列传第七十篇,这是司马迁的自序兼自传,他自序说:“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下,作七十列传。”《伯夷列传》作为七十列传的第一篇,具有序文的作用,文中提到了“各从其志”的原则。司马迁将自己的传记纳入“列传”中,是否符合上述志、义、时、名等原则?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.从文本中,我们可以总结出司马迁写作《史记》并最终能够完成这部巨著的原因是什么?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【迁移拓展】

司马迁将《自序》放在七十列传之中,清人金圣叹说:“此篇,于《史记》为序,于太史公便是自己的列传。”(《天下才子必读书》卷八)《自序》阐述写列传的主旨是褒奖那些“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下”的人,那么,司马迁的“义”是什么?“不失时”的“时”又指什么?

答案 什么是“义”?“义”就是“宜”,也就是应该做的事。司马迁认为什么是自己应该做的事呢?替李陵说话,司马迁就认为是自己应该做的。从《报任安书》中我们知道他与李陵并没有什么私交,司马迁替李陵说话更直接的原因是对当朝的那些见风使舵的大臣们的不满,认为这些人平素只知“全躯保妻子”,别人做事稍有不当,“随而媒孽其短”。司马迁替李陵说话,他是有感而发的。这只是一个例子,但从这件事上我们可以感受到司马迁作为一个史官的强烈的责任感、使命感——褒善贬恶。这种责任感、使命感的最高表现就是他在《自序》中反复表示的要效法孔子作《春秋》来写《史记》,就是说要通过论载历史来“贬天子,退诸侯,讨大夫”“以为天下仪表”。这就是司马迁的“义”。从《史记》这本书看,司马迁也确实做到了“扶义俶傥”。

司马迁所说的“不令己失时”的“时”又指什么呢?首先是指时代、机遇。司马迁在《自序》里说周公卒后五百年有孔子,现在离孔子卒又有五百年了,又到了需要“绍明世”“继《春秋》”的时代,而这个机遇,这个责任应该属于自己,“小子何敢让焉”!其次,这个“时”还有利用有限生命之意。司马迁之所以选择了自请腐刑,是因为他感到自己肩负的修史的使命还没有完成,如果这时候去死,“若九牛亡一毛,与蝼蚁何以异”?(《报任安书》)司马迁以最大的勇气,忍受了“最下”到“极”的屈辱,赢得了完成《史记》的生命和时间。司马迁没有“令己失时”。

一、文本素材

1.忍辱负重,终以有为

由于“李陵事件”,司马迁被判以宫刑。面对着世人的诽谤诬陷和自身不幸的遭遇,司马迁没有一蹶不振,为了完成父亲的遗愿,实现心中“修史著说”的远大抱负,他忍辱负重,一心沉迷于浩瀚的书海中,发愤苦读,最后,终于完成了中国文学史上的第一部纪传体通史《史记》。面对着自己身体和精神上的不幸,含垢负重,发愤著书,终有所为,难道不值得我们每一个人好好地深思和学习吗?

?应用指南 该材料适用于“挫折中奋起”、“得失”、“苦难是一笔财富”、“勇敢地面对生活”、“阳光总在风雨后”、“逆境与顺境”、“逆境与成才”等命题、材料或话题作文中。司马迁在这方面给我们树立了一个典型:“在他身上,不仅闪耀着智者的光彩,更散发出斗士所特有的一种韧性,他是精神睿智的结晶,是人格力量的聚集,他是人生的斗士。”在这样一个“历史的伟人”的导引下,又有什么“挫折”、“困难”、“不幸”我们战胜不了呢?只要我们有恒心,有毅力,有信念,相信我们一定能勇敢地面对生活中的挫折与困难,失意与不幸,使我们人生道路上的每一步都留下深深的脚印。

2.不幸与幸运

司马迁是不幸的,但是司马迁又是幸运的。他的不幸主要来源于自己身体的被摧残和精神上所受的打击;他的幸运是在这样不幸的条件下,创作了流传古今的《史记》。除了《史记》,司马迁还留给我们一笔宝贵的精神财富——民族精神,一种勤劳勇敢、自强不息的民族魂。

?应用指南 该材料适用于“魂”、“精神”、“支柱”等命题、材料或话题作文中。司马迁的不幸告诉我们,自古以来的大著作,都是遭贫困、疾病,甚至刑罚折磨的人的产物。他被自己的遭遇激怒了,但他并没有停留在此,而是对他所处的时代进行了认真的思考,给我们留下文学巨著《史记》,这是他之所以还是史学家的原因,而且,他的精神更体现出的是我们民族的精神。我们中华民族五千年的灿烂文化从某种程度上来说,就是一曲永远唱响的民族魂。正是由于以司马迁为代表的中华民族的优秀儿女们的自强不息,才使我们的国家和民族有了今天愈挫愈勇的精神和毅力,他们是一个标杆,一个引导中华儿女不断前进、自强不息的标杆。

3.你还能从课文中提取出哪些素材?请记录下来吧!

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

二、经典素材

多疑的孩子

大家庭,除夕宴。孩子给老人拜寿,成人给孩子发压岁钱,其乐融融之时,忽然出现让众人瞠目结舌的一幕。

有个5岁的孩子,当场拆开一个红包,抽出百元大钞,一张一张,对着灯光看。孩子的母亲尴尬地训斥道:“这孩子,钱有什么好玩的?”孩子理直气壮地说:“我看看是不是假钞。”

5岁就开始了怀疑,然后随着年龄增长而升级。一个朋友说,儿子上小学三年级了,十分满足中游水平,毫无上进心,完全不像他自己。朋友小时候读书样样要争取最好,德智体美劳,奖状一大堆,都被他母亲细心收着。奶奶为了激励孙子,捧出那一大摞奖状。孙子一张一张看得非常仔细。奶奶很高兴,心想这招见效了。万没想到孙子不屑地冒出一句:“奶奶,你看这些奖状连个图章都没盖,你说有没有可能是假的?”

成人多疑,甚至怀疑孩子。孩子多疑,成人不以为意,甚至觉得孩子聪明,可以少吃亏,将来少上当受骗。

可是孩子很不幸,他就这样丢失了最珍贵的东西——童真。

?素材运用 现在的孩子确实越来越“聪明”,一个个看起来都少年老成。家长们很赞赏,似乎孩子们真的成熟了——他们却不知道,没有童真的童年是残缺的。而所谓的“聪明”,说到底不过是模仿成年人的世故狡诈而已。

?话题拓展 教育、童年、成长

答案

积累运用

1.(1)风 讽 讽喻 (2)指 旨 要旨 (3)豪 毫 毫毛,极小的数量单位 (4)已 矣 助词,表陈述语气 (5)堕 隳 毁 (6)罔 网 搜罗 失 佚 散失 (7)拂 弼 辅助 (8)俶 倜 与“傥”构成联绵词,卓越洒脱,不拘于俗

2.(1)参与其事 投身 (2)我,谦称 多指男孩子 (3)纲常,法度,这里活用为动词,有“规范”之意 策划并管理 (4)①时事 虚构的事情 ②整理,归纳 有条理 (5)遗业

等级低或质量差的 (6)①精通经书的儒士 以语言文字为工具形象化地反映客观现实的艺术,包括戏剧、诗歌、小说、散文等 ②不断 经常

3.(1)到 恰逢 (2)死 最终,终于 (3)名词,网 搜罗 (4)巡行,巡视 大略 (5)论述 读lún,编 讨论

4.(1)主管,掌管 (2)继承

解析 本题考查的目的是让同学们用“同义词类聚法”掌握文言实词。

5.(1)坑杀,名词活用为动词 (2)封王,名词活用为动词 (3)明辨,形容词活用为动词 (4)评定是非,名词活用为动词 (5)像臣子,像父亲,名词活用为动词 (6)把……当做准则,名词的意动用法

6.(1)孔子担任鲁国司寇,诸侯嫉恨他,卿大夫阻抑他。

(2)考察他们所以会这样的原因,都是丢掉了立国立身的根本(礼义)。

(3)礼是在坏事发生之前加以防范,法是在坏事发生之后予以惩处;法施行的作用容易看到,而礼禁绝的作用却难以察觉。

7.(1)中于事君,终于立身 (2)失之豪厘,差以千里 (3)昔西伯拘羑里,演《周易》;孔子厄陈蔡,作《春秋》;屈原放逐,著《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,而论兵法;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵贤圣发愤之所为作也

文本研读

二、1.《太史公自序》说:“扶义俶傥,不令己失时,立功名于天下,作七十列传。”这就说明了他作列传的目的及原则。司马迁在《太史公自序》中又说,他作《史记》乃是要继承父亲遗志,以彰显祖先的史官传统。

同时,从作者与壶遂讨论作《史记》与《春秋》的关系一段可以看出,司马迁欲效法孔子著书,以褒善贬恶。在《报任安书》中,司马迁提到“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛”,当遭遇李陵事件被判死刑时,只因完成《史记》之“志”,于是改受宫刑以保全性命,从而完成《史记》,做到了“不令己失时”。

综上所述,司马迁将自己的传记纳入列传中,合乎志、义、时、名等原则。其志,先是来自父亲的遗志,继而在《伯夷列传》中更可看出司马迁欲为历史人物立传之志。其义,他有着效仿孔子作《春秋》的使命感,此乃史官应有之义。当遭遇李陵事件时,若因此而死则失时大矣,因此他苟活只为成书。最后,司马迁借着《史记》一书,垂名青史,成为伟大的文学家。

2.一是完成先父的遗愿。家学渊源,子承父业,父亲司马谈的临终嘱托显然是司马迁完成《史记》的一个起因。

二是效法周公和孔子,秉承良史精神,“绍明世,正《易传》,继《春秋》”。

三是坎坷的遭遇,对古圣先贤的敬仰思慕使司马迁逐渐形成了自己超出其时代甚远的人生价值观。面对奇耻大辱,他彷徨过,痛苦过,但冷静下来后,他想到“人固有一死,或重于泰山,或轻于鸿毛,用之所趋异也”,所以毅然决定“隐忍苟活,幽于粪土之中而不辞”,以“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。士大夫庸常的死节观念没有绊住司马迁,他把自己的人生目标放在了无论如何也要实现自己的最高的人生价值上。这样的志向,给了司马迁无尽的动力。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录