从军行 导学案(表格式)

图片预览

文档简介

从军行

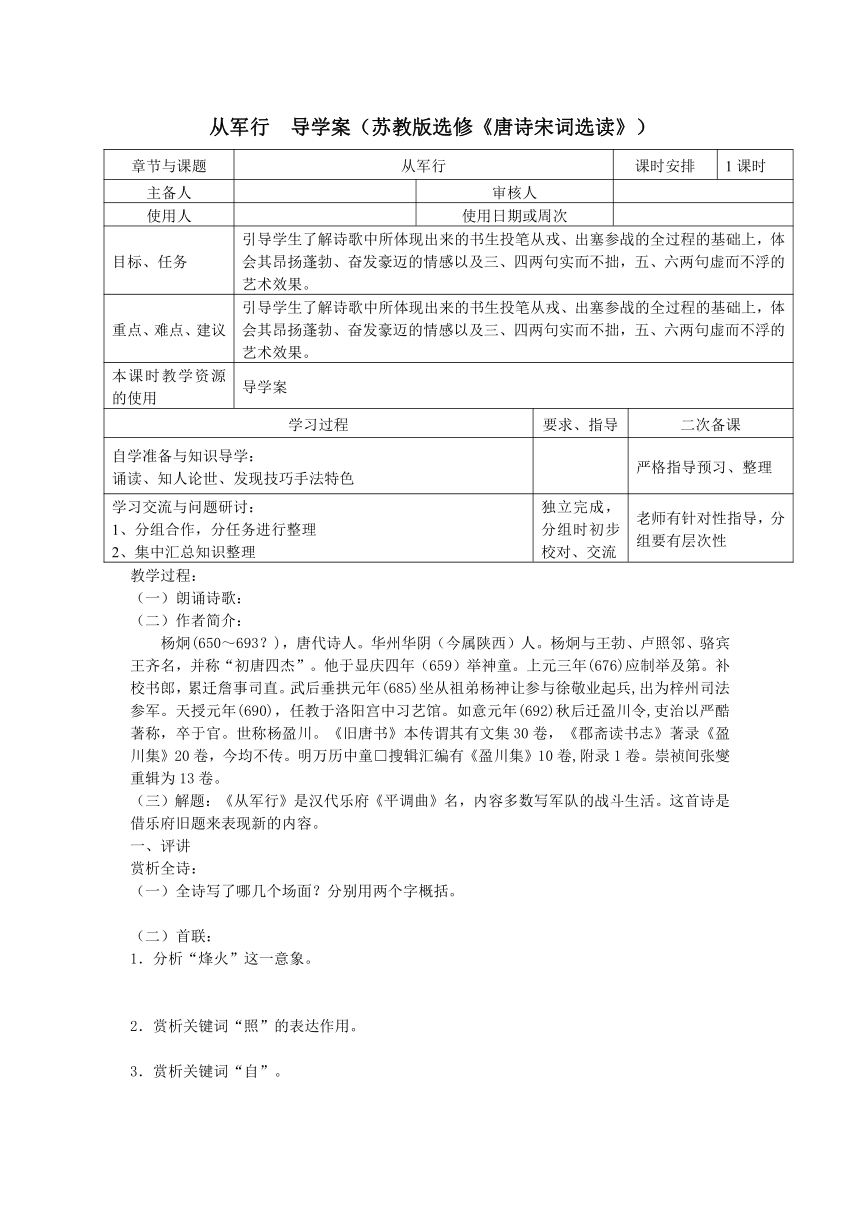

导学案(苏教版选修《唐诗宋词选读》)

章节与课题

从军行

课时安排

1课时

主备人

审核人

使用人

使用日期或周次

目标、任务

引导学生了解诗歌中所体现出来的书生投笔从戎、出塞参战的全过程的基础上,体会其昂扬蓬勃、奋发豪迈的情感以及三、四两句实而不拙,五、六两句虚而不浮的艺术效果。

重点、难点、建议

引导学生了解诗歌中所体现出来的书生投笔从戎、出塞参战的全过程的基础上,体会其昂扬蓬勃、奋发豪迈的情感以及三、四两句实而不拙,五、六两句虚而不浮的艺术效果。

本课时教学资源的使用

导学案

学习过程

要求、指导

二次备课

自学准备与知识导学:诵读、知人论世、发现技巧手法特色

严格指导预习、整理

学习交流与问题研讨:1、分组合作,分任务进行整理2、集中汇总知识整理

独立完成,分组时初步校对、交流

老师有针对性指导,分组要有层次性

教学过程:

(一)朗诵诗歌:

(二)作者简介:

杨炯(650~693?),唐代诗人。华州华阴(今属陕西)人。杨炯与王勃、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”。他于显庆四年(659)举神童。上元三年(676)应制举及第。补校书郎,累迁詹事司直。武后垂拱元年(685)坐从祖弟杨神让参与徐敬业起兵,出为梓州司法参军。天授元年(690),任教于洛阳宫中习艺馆。如意元年(692)秋后迁盈川令,吏治以严酷著称,卒于官。世称杨盈川。《旧唐书》本传谓其有文集30卷,《郡斋读书志》著录《盈川集》20卷,今均不传。明万历中童□搜辑汇编有《盈川集》10卷,附录1卷。崇祯间张燮重辑为13卷。

(三)解题:《从军行》是汉代乐府《平调曲》名,内容多数写军队的战斗生活。这首诗是借乐府旧题来表现新的内容。

评讲

赏析全诗:

(一)全诗写了哪几个场面?分别用两个字概括。

(二)首联:

1.分析“烽火”这一意象。

2.赏析关键词“照”的表达作用。

3.赏析关键词“自”。

(三)颈联:

1、第三句“牙璋辞凤阙”,描写军队辞京出师的情景。“牙璋”是皇帝调兵的符信,分凹凸两块,分别掌握在皇帝和主将手中。“凤阙”是皇宫的代称。这里,诗人用“牙璋”、“凤阙”两词,显得典雅、稳重。为什么用典雅、庄重的词语?既说明出征将士怀有崇高的使命,又显示出师场面的隆重和庄严。

2、第四句“铁骑绕龙城”,“铁骑”与“龙城”相对烘托了怎样的氛围?

3、赏析“绕”字。

4、“牙璋”才“辞凤

骑”已“绕龙城”,词采壮丽,

(四)颔联:

1.作者是怎样做到“言少意多”的艺术效果的?

2.体会诗人描写战争的手法?

(五)尾联:

二、课堂小结

这首诗借用乐府旧题“从军行”,描写一个读书士子从军边塞、参加战斗的全过程。仅仅四十个字,心理活动,又渲染了环境气氛,笔力极其雄劲。这首短诗,写出书生投笔从戎,出塞参战的全过程。能把如此丰富的内容,浓缩在有限的篇幅里可见诗人的艺术功力。首先诗人抓住整个过程中最有代表性的片断,作了形象概括的描写,至于书生是怎样投笔从戎的,他又是怎样告别父老妻室的,一路上行军的情况怎样,……诗人一概略去不写其次,诗采取了跳跃式的结构,从一个典型场景跳到另一个典型场景,跳跃式地发展前进。如第三句刚写了辞京,第四句就已经包围了敌人,接着又展示了激烈战斗的场面。然而这种跳跃是十分自然的,每一个跨度之间又给人留下了丰富的想象余地。同时,这种跳跃式的结构,使诗歌具有明快的节奏,如山崖上飞流惊湍,给人一种一气直下、一往无前的气势,有力地突现出书生强烈的爱国激情和唐军将士气壮山河的精神面貌。初唐四杰很不满当时纤丽绮靡的诗风,他们曾在诗歌的内容和形式上作过颇有成效的开拓和创新,杨炯此诗的风格就很雄浑刚健,慷慨激昂。这首诗情调慷慨激昂,可以说是盛唐边塞诗的先声。

三、布置作业:

1.赏析关键词“照”的表达作用。

2.赏析关键词“自”。

四、板书设计:

从军行

来犯——出征——围城——苦战

课后反思或经验总结:引导学生由旧知往新知的延伸;抓住关键词,转换成画面,赏析诗的情感。

导学案(苏教版选修《唐诗宋词选读》)

章节与课题

从军行

课时安排

1课时

主备人

审核人

使用人

使用日期或周次

目标、任务

引导学生了解诗歌中所体现出来的书生投笔从戎、出塞参战的全过程的基础上,体会其昂扬蓬勃、奋发豪迈的情感以及三、四两句实而不拙,五、六两句虚而不浮的艺术效果。

重点、难点、建议

引导学生了解诗歌中所体现出来的书生投笔从戎、出塞参战的全过程的基础上,体会其昂扬蓬勃、奋发豪迈的情感以及三、四两句实而不拙,五、六两句虚而不浮的艺术效果。

本课时教学资源的使用

导学案

学习过程

要求、指导

二次备课

自学准备与知识导学:诵读、知人论世、发现技巧手法特色

严格指导预习、整理

学习交流与问题研讨:1、分组合作,分任务进行整理2、集中汇总知识整理

独立完成,分组时初步校对、交流

老师有针对性指导,分组要有层次性

教学过程:

(一)朗诵诗歌:

(二)作者简介:

杨炯(650~693?),唐代诗人。华州华阴(今属陕西)人。杨炯与王勃、卢照邻、骆宾王齐名,并称“初唐四杰”。他于显庆四年(659)举神童。上元三年(676)应制举及第。补校书郎,累迁詹事司直。武后垂拱元年(685)坐从祖弟杨神让参与徐敬业起兵,出为梓州司法参军。天授元年(690),任教于洛阳宫中习艺馆。如意元年(692)秋后迁盈川令,吏治以严酷著称,卒于官。世称杨盈川。《旧唐书》本传谓其有文集30卷,《郡斋读书志》著录《盈川集》20卷,今均不传。明万历中童□搜辑汇编有《盈川集》10卷,附录1卷。崇祯间张燮重辑为13卷。

(三)解题:《从军行》是汉代乐府《平调曲》名,内容多数写军队的战斗生活。这首诗是借乐府旧题来表现新的内容。

评讲

赏析全诗:

(一)全诗写了哪几个场面?分别用两个字概括。

(二)首联:

1.分析“烽火”这一意象。

2.赏析关键词“照”的表达作用。

3.赏析关键词“自”。

(三)颈联:

1、第三句“牙璋辞凤阙”,描写军队辞京出师的情景。“牙璋”是皇帝调兵的符信,分凹凸两块,分别掌握在皇帝和主将手中。“凤阙”是皇宫的代称。这里,诗人用“牙璋”、“凤阙”两词,显得典雅、稳重。为什么用典雅、庄重的词语?既说明出征将士怀有崇高的使命,又显示出师场面的隆重和庄严。

2、第四句“铁骑绕龙城”,“铁骑”与“龙城”相对烘托了怎样的氛围?

3、赏析“绕”字。

4、“牙璋”才“辞凤

骑”已“绕龙城”,词采壮丽,

(四)颔联:

1.作者是怎样做到“言少意多”的艺术效果的?

2.体会诗人描写战争的手法?

(五)尾联:

二、课堂小结

这首诗借用乐府旧题“从军行”,描写一个读书士子从军边塞、参加战斗的全过程。仅仅四十个字,心理活动,又渲染了环境气氛,笔力极其雄劲。这首短诗,写出书生投笔从戎,出塞参战的全过程。能把如此丰富的内容,浓缩在有限的篇幅里可见诗人的艺术功力。首先诗人抓住整个过程中最有代表性的片断,作了形象概括的描写,至于书生是怎样投笔从戎的,他又是怎样告别父老妻室的,一路上行军的情况怎样,……诗人一概略去不写其次,诗采取了跳跃式的结构,从一个典型场景跳到另一个典型场景,跳跃式地发展前进。如第三句刚写了辞京,第四句就已经包围了敌人,接着又展示了激烈战斗的场面。然而这种跳跃是十分自然的,每一个跨度之间又给人留下了丰富的想象余地。同时,这种跳跃式的结构,使诗歌具有明快的节奏,如山崖上飞流惊湍,给人一种一气直下、一往无前的气势,有力地突现出书生强烈的爱国激情和唐军将士气壮山河的精神面貌。初唐四杰很不满当时纤丽绮靡的诗风,他们曾在诗歌的内容和形式上作过颇有成效的开拓和创新,杨炯此诗的风格就很雄浑刚健,慷慨激昂。这首诗情调慷慨激昂,可以说是盛唐边塞诗的先声。

三、布置作业:

1.赏析关键词“照”的表达作用。

2.赏析关键词“自”。

四、板书设计:

从军行

来犯——出征——围城——苦战

课后反思或经验总结:引导学生由旧知往新知的延伸;抓住关键词,转换成画面,赏析诗的情感。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录