寄李儋元锡 学案

图片预览

文档简介

《寄李儋元锡》

学习目标:

1、初步了解“安史之乱”及中唐的重大政治事件对诗人的人生及诗歌风格的影响。

2、初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征。

3、《寄李儋元锡》一诗是如何表达诗人面对时局的一种人生态度。

4、熟背全诗。

学习重点:

1、初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征。

2、《寄李儋元锡》一诗是如何表达诗人面对时局的一种人生态度。

3、熟背全诗。

学习难点:

1、初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征。

2、《寄李儋元锡》一诗是如何表达诗人面对时局的一种人生态度。

学习过程:

课前预习案

1、字音

黯淡(

)熟谙(

)愧俸钱(

)魁梧(

)傀儡(

)缝纫(

)裂缝(

)

逢场作戏(

)锋芒毕露(

)烽火台(

)梧桐(

)会晤(

)悔悟(

)

2、词语解释

⑴去年:

。

⑵春愁:

。

⑶黯黯:

。

⑷思田里:

。

⑸邑:

。

⑹流亡:

。

⑺愧俸钱:

。

⑻西楼:

。

⑼问讯:

。

3、名句默写

⑴去年花里逢君别,今日花开已一年。

,

。

⑵身多疾病思田里,

。闻道欲来相问讯,

。

4、诗歌译文

去年花开的时候与你分别,今日花开的时候已是一年。世事变幻心茫茫难以意料,心情愁苦意昏昏春日独眠。一身全是病想念故里田园,邑有灾民惭愧领朝廷俸钱。听说你今年还要来看望我,我天天上西楼盼望你早还

5、了解作者

韦应物(737~792) 中国唐代诗人。长安(今陕西西安)人。一说卒于贞元九年(793)。15岁起以三卫郎为玄宗近侍,出入宫闱,扈从游幸。安史之乱起,玄宗奔蜀,流落失职,始立志读书。代宗广德至德宗贞元间,先后为洛阳丞、京兆府功曹参军、鄂县令、比部员外郎 、滁州和江州刺史、左司郎中 、苏州刺史。贞元七年退职。世称韦江州、韦左司或韦苏州。韦应物是山水田园诗派诗人,后人每以王孟韦柳并称。其山水诗景致优美,感受深细,清新自然而饶有生意。而《西塞山》景象壮阔,则显示韦诗雄豪的一面。其田园诗实质渐为反映民间疾苦的政治诗。代表作有《观田家》。此外,他还有一些感情慷慨悲愤之作。部分诗篇思想消极,孤寂低沉。韦诗各体俱长,七言歌行音调流美,“才丽之外,颇近兴讽”(白居易《与元九书》)。五律一气流转 ,情文相生,耐人寻味。五、七绝清韵秀朗,《滁州西涧》的“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”句,写景如画,为后世称许。韦诗以五古成就最高,风格冲淡闲远,语言简洁朴素。但亦有秾丽秀逸的一面。其五古以学陶渊明为主,但在山水写景等方面,受谢灵运、谢朓的影响。此外,他偶亦作小词。今传有10卷本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、10卷本《韦苏州集》。散文仅存一篇。

6、文题·背景

此诗作于唐德宗兴元元年(784)春。此时韦应物由尚书比部员外郎出任滁州刺史,初夏离开长安,秋至任所,他与李儋元锡分别到寄诗时刚好一年,这一年,国运多舛,在诗人赴滁州任职的这一年间,

朝政紊乱,刚纪败坏,军阀嚣张等痼弊日趋严重,以至于这年冬天,长安发生了朱泚叛乱、德宗仓皇出逃的惨剧,而且诗人亲身接触到民生疾苦,对中唐国势的衰微、广大人民深受徭役、赋税和战乱的痛苦,有了颇为真切地感受。作为一个心怀远大抱负的下层官吏,面对尚在逃难的皇帝和正盘踞在长安的叛军,怎能不感时伤世,心情抑郁。正是在这种对国家前途(包括个人前途)焦急忧虑无法逆料的境况下,作者写了这首诗。李儋元锡,是作者的友人。两人关系非常密切。这首诗作者向友人倾吐了自己的政治怀抱与苦闷。

7、专题内容概说

“安史之乱”以后,唐朝由盛转衰,诗坛也失去了盛唐的蓬勃气象。这一时期的诗歌,其情感基调是徘徊惆怅,哀怨感伤;其艺术风格或高雅闲淡,或雕琢炼饰;其审美趣味有外拓趋向内敛,有昂扬趋向低沉,有浓郁趋向高秀。唐诗可谓是风格种种,流派多多。

中唐时期“创新”与“求变”是其诗歌的主要创作趋向,中唐的社会背景(如藩镇割据、朋党之争、科举考试的弊端以及用人制度诸因素),为诗人群体的产生提供了客观条件;也促使不同群体形成风格各异的诗歌流派。

中唐诗歌大约有以下几派:

(1)以白居易和元稹为首,包括李绅、王建、张籍等人在内,倡导新乐府的创作,要求“文章合为时而著歌诗合为事而作”,揭露中唐社会政治的各种弊端,反映时弊民疾,在诗歌形式上只要求浅显平易通俗自然,他们的创作在当时乃至以后都产生了深刻的影响。

(2)以韩愈孟郊为代表的一派诗人,从尚奇怪,重主观的创作主张出发,着力于探讨诗歌的新的艺术形式,并且通过个人的遭遇来反映社会的黑暗。这一派诗人除了韩孟之外,还有刘叉、卢仝、马异、贾岛、李贺等,其中韩、孟、李最为出色。

(3)韩、孟、元、白之前的中唐早期,尚有刘长卿、韦应物与大历十才子等诗人,带着对盛唐的依恋,以萧条、冷落的心境表现山林隐逸的生活情趣。

(4)柳宗元、刘禹锡等“元和贬谪”诗人,或借异乡山水以抒发贬谪之苦闷,或借历史古迹抒发千古兴亡之慨叹,柳的山水诗写得清淡秀丽,峻洁峭激,刘的咏史诗则豪迈畅朗。

课堂学习案

【内容赏析】

首联:

。

颔联:

。

颈联:

。

尾联:

。

【情感赏析】

认真研读全诗,体会作者的思想感情。

明确:

【艺术手法赏析】

本诗多种艺术手法的综合运用,大大增添了本诗的艺术感染力。(至少写出两种表现手法)

1、手法:

。

分析:

。

2、手法:

。

分析:

。

3、手法:

。

分析:

。

【深度赏析】

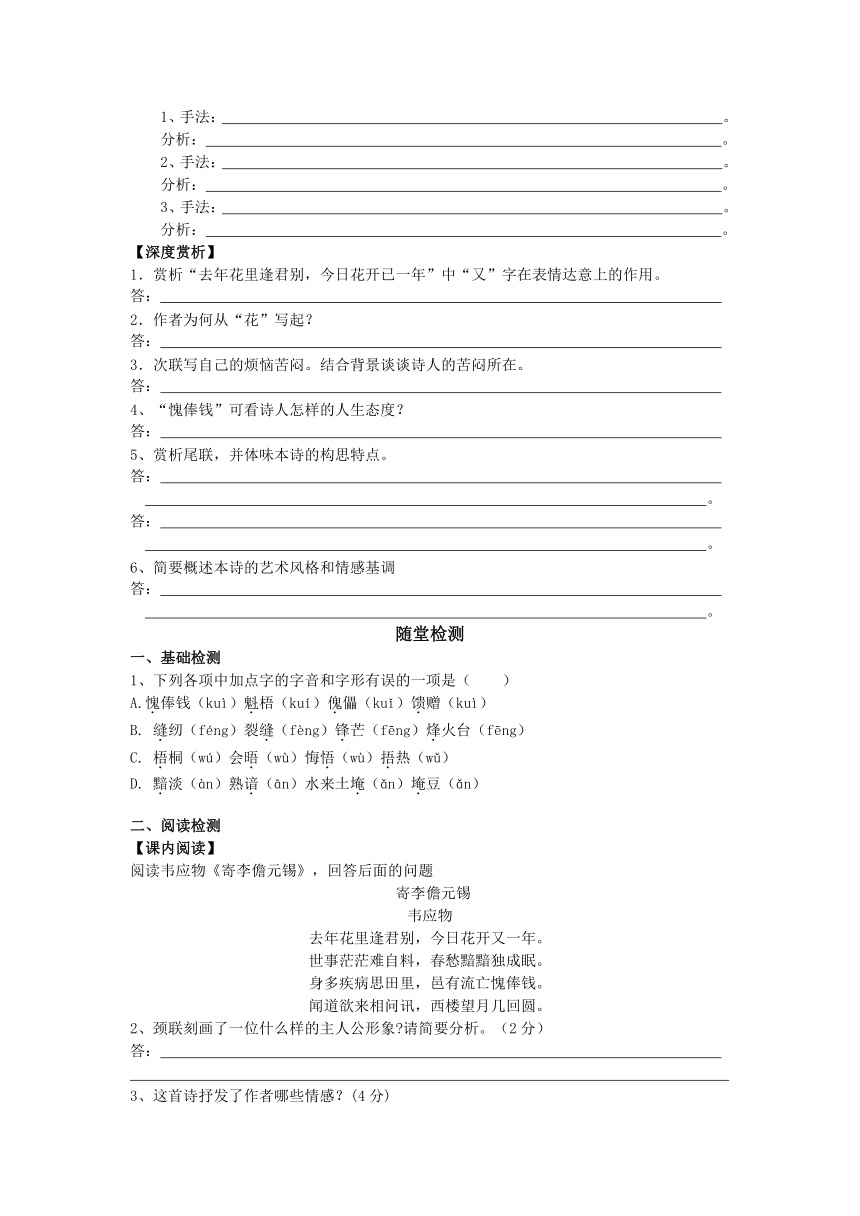

1.赏析“去年花里逢君别,今日花开已一年”中“又”字在表情达意上的作用。

答:

2.作者为何从“花”写起?

答:

3.次联写自己的烦恼苦闷。结合背景谈谈诗人的苦闷所在。

答:

4、“愧俸钱”可看诗人怎样的人生态度?

答:

5、赏析尾联,并体味本诗的构思特点。

答:

。

答:

。

6、简要概述本诗的艺术风格和情感基调

答:

。

随堂检测

一、基础检测

1、下列各项中加点字的字音和字形有误的一项是(

)

A.愧俸钱(kuì)魁梧(kuí)傀儡(kuǐ)馈赠(kuì)

B.

缝纫(féng)裂缝(fèng)锋芒(fēng)烽火台(fēng)

C.

梧桐(wú)会晤(wù)悔悟(wù)捂热(wǔ)

D.

黯淡(àn)熟谙(ān)水来土埯(ǎn)埯豆(ǎn)

二、阅读检测

【课内阅读】

阅读韦应物《寄李儋元锡》,回答后面的问题

寄李儋元锡

韦应物

去年花里逢君别,今日花开又一年。

世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠。

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。

闻道欲来相问讯,西楼望月几回圆。

2、颈联刻画了一位什么样的主人公形象 请简要分析。(2分)

答:

3、这首诗抒发了作者哪些情感?(4分)

答:

。

4、请简要赏析这首诗的末句。(4分)

答:

。

【课外阅读】

阅读下面两首诗,然后回答问题。

春日登楼怀归

寇准

高楼聊引望,杳杳一川平。

野水无人渡,孤舟尽日横。

荒村生断霭,古寺语流莺。

旧业遥清渭,沉思忽自惊。

注:①此诗约作于980年,诗人时年十九,进士及第,初任巴东知县。②旧业,这里指田园家业。清渭,指渭水。

登楼寄王卿

韦应物

踏阁攀林恨不同,楚云沧海思无穷。

数家砧杵秋山下,一郡荆榛寒雨中。

5、《春日登楼怀归》中“荒村生断霭,古寺语流莺”句很为后人赞赏,试结合诗文加以赏析

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )(4分)。

答:

。

6、这两首诗歌

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )虽然都是写登楼所见所感,但在情和景的表现上是不同的,试结合诗文分析(4分)。

答:

。

【参考答案】

课前预习案

1、字音

黯淡(àn)熟谙(ān)愧俸钱(kuì)魁梧(kuí)傀儡(kuǐ)缝纫(féng)裂缝(fèng)逢场作戏(féng)锋芒毕露(fēng)烽火台(fēng)梧桐(wú)会晤(wù)悔悟(wù)

2、词语解释

⑴去年:即唐德宗建中四年(783),韦应物曾因事在广陵(今江苏扬州)与李儋元锡见面。

⑵春愁:因春季来临而引起的愁绪。黯黯:一作“忽忽”。

⑶黯黯:低沉暗淡、心情沮丧的样子。

⑷思田里:想念田园乡里,即想到归隐。

⑸邑:指自己管辖的属县。

⑹流亡:只生活没有着落,无法生存的流浪者。

⑺愧俸钱:愧对朝廷给的俸禄。

⑻西楼:即滁州城的西楼。

⑼问讯:探望.

3、名句默写

⑴世事茫茫难自料

春愁黯黯独成眠

⑵邑有流亡愧俸钱

西楼望月几回圆

课堂学习案

【内容赏析】

首联:写念别。以花谢花开、瞬忽一年入笔,兴起全篇,抒发离情别绪。

颔联:以情驭景,向挚友倾吐忧愁、孤寂的心境,揭示出茫然若失、愁思缠绵的主要原因。

颈联:具体状写自己的思想矛盾。展现自己后半生立身行事的心迹。

“思田里”写出了作者对民生疾苦的同情,本欲以忠于职守、为国效力、恤民宽政来减轻一些人民负担,一展才志,但因羁守远郡、身致疾患而无能为力。“邑有流亡”写出了时局艰危,城乡凋敝的局面。“愧俸钱”这是作者自责:身为郡守,深感无力回天,治理无方,坐食俸禄,内愧于心。“思”“愧”两字既写出了诗人有志而无奈的进退两难的矛盾郁纡不能自解的情状。又表现出诗人良心上的自我谴责和不得志的自我宽慰的落寞。这一联诚恳而真切地展示出一个清廉正直的封建官员的思想矛盾、苦闷心理。

尾联:写诗人的殷切期盼。

“西楼望月几回圆”写诗人听说友人要来滁州探问,常常登上西楼临远凝望,默默伫候,表现了诗人期待之殷勤;一待数月,益见诗人郁苦之深。由此可以看出,诗人是多么需要友人那深厚的情谊来浇洗胸中的垒块啊!

【情感赏析】

这是一首向友人倾吐政治怀抱与苦闷的诗。是从花些花开、倏忽一年入笔,兴起全篇,结尾以月缺月圆、伫望殷切寄意,情韵深远。首尾两联用笔闲淡,中间两联泼墨较浓。整个画面浓淡相宜,简朴与深远浑然融会。具有深湛的绘画艺术特点。

[艺术手法赏析]

1、对比衬托起兴

“去年花里逢君别,今日花开已一年”一联,以花开一年比衬,不仅显出时光流逝迅疾,更流露出别后境况之萧瑟。起笔散澹,但意蕴丰厚,以花谢花开、瞬忽一年入笔,起兴全篇。

2、直抒胸臆

诗的后三联属直抒胸臆:颔联以情驭景,向挚友倾吐忧愁、孤寂的心境,揭示出茫然若失、愁思缠绵的主要原因。

颈联具体状写自己的思想矛盾。展现自己后半生立身行事的心迹。尾联写诗人的殷切期盼。总之,作者向友人直接倾吐了自己政治怀抱与苦闷。

3、前后呼应

尾联归结全诗,回应首联。“闻道欲来”,写对方关念自己;“西楼望月”写自己盼望对方。怀人望月,由来已久。就本篇来说,诗人不仅想借普照两地的月光来传递相互关照之情,更要用月轮的缺而复圆来寄托盼望朋友团圆的拳拳之心。而“望月几回圆”,又正说明了自己盼友为时之久,心情之切。至此,招请速来之意,不言自明,耐人体味。全诗始于感叹分别,终于盼望团聚,绾合紧密,浑然一体,而友情之深挚浑厚,溢于言表。

【深度鉴赏】

1、答:诗人即景忆昔,睹春花而思故人,本应欣喜,但反倒从岁华流逝,群芳易歇,兴发离情别绪。“又”字使情谊骤然凝重,即以花开一年比衬,不仅显出时光流逝迅疾,更流露出别后境况之萧瑟。

2、答:以花里逢别起,即景勾起往事,有欣然回忆的意味;而以花开一年比衬,则不仅显出时光迅速,更流露出别后境况萧索的感慨。正有“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”的感伤意味。

3、答:就在作者出任滁州刺史的当年冬天,长安发生了朱泚叛乱,称帝号秦,唐德宗仓皇出逃,前来增援的朔方军又与朱泚相勾结,致使战乱进一步扩大。当时,诗人曾自滁州间道遣使探听消息,写作此诗时,使者尚未返滁。因此,“世事茫茫”是指国家的前途,也包含个人的前途。这种形势下,他只得感慨自己无法料想国家及个人的前途,觉得茫茫一片。他作为朝廷任命的一个地方行政官员,到任一年了,眼前又是美好的春天,但他只有忧愁苦闷,感到百无聊赖,一筹莫展,无所作为,黯然无光。

4、答:正说明诗人志在有为,不甘窃位苟禄,乃是作者思想的主导因素。正因为他有志而无奈,所以多病更促使他想辞官归隐;但因为他忠于职守,看到百姓贫穷逃亡,自己未尽职责,于国于民都有愧,所以他不能一走了事。这样进退两难的矛盾苦闷处境下,诗人十分需要友情的慰勉。

5、答:末联便以感激李儋的问候和亟盼他来访作结。“闻道欲来”,写对方关念自己;“西楼望月”写自己盼望对方。怀人望月,由来已久。就本篇来说,诗人不仅想借普照两地的月光来传递相互关照之情,更要用月轮的缺而复圆来寄托盼望朋友团圆的拳拳之心。而“望月几回圆”,又正说明了自己盼友为时之久,心情之切。至此,招请速来之意,不言自明,耐人体味。全诗始于感叹分别,终于盼望团聚,绾合紧密,浑然一体,而友情之深挚浑厚,溢于言表。

6、答:情感基调:徘徊惆怅,哀怨感伤

艺术风格:高雅闲淡,雕琢炼饰。 外拓趋向内敛,昂扬趋向低沉,浓郁趋向高秀

随堂检测

一、基础检测

1、D(水来土埯—掩:ǎn

—yǎn)

二、阅读检测

【课内阅读】

2、

主人公有志而无奈,多病的自身困难加剧他的归隐之念,百姓流亡的疾苦唤回他的济时之心,刻画了一位有志而无奈、甘窃位苟禄、进退两难的官员(诗人)形象。

3、①感叹别后时光易逝、境况萧索;②感慨国家及个人的前途无法料想而忧愁,情绪低沉暗淡;③抒发一个清直官员有志无奈的的思想矛盾和苦闷;④感激友人的问候关念,亟盼他来访(意对即可)

4、末句以景结情(以景作结)。“西楼望月”,望月怀人,借月光来传递相互关照之情,盼望对方来访;“几回”,说明盼友为时之久,心情之切;“几回圆”,用月轮的缺而复圆寄托盼望朋友团圆的拳拳之心。(意对即可)

【课外阅读】

5、答:诗人登高览景,当目光投向荒村时,已近黄昏,村里人家大约已在点火做饭了,故冒出缕缕轻烟。不远处的古寺那边,不时传来黄莺婉转清脆的啼鸣声。眼中所见的“野渡”、“炊烟”之景,耳边所闻的“流莺”之声,引发了诗人对故乡的思念之情。诗句以“荒村”对“古寺”、“生”对“语”、“断霭”对“流莺”,对仗严谨工整。

6、答:寇准前三联写望中之景。诗人登高远眺,放眼所见的是一片广袤无际的平野。

俯瞰楼前,四野空旷无人,不见渡者,只有那条孤零零的渡船横躺在水里飘荡。颈联写抬眼所见。村里人家缕缕轻烟。古寺边传来黄莺婉转清脆的啼鸣声。触景生情,诗人陷入了沉思之中,仿佛置身故乡。末句一“惊”字,生动地揭示了诗人由遐思默想到突然惊觉的心理变化过程,蕴含着游子对故乡的依恋之情。韦应物的诗采用虚实相生的写法。一、二句直抒,用的是虚笔;三、四句写景,用的是实笔。开头两句开门见山,将离愁别恨和盘托出,三、四句用似乎冷漠的笔调随意点染了一幅烟雨茫茫的图画。诗人用

“砧杵”,

“荆榛”,营造了凄凉惆怅的意境

,抒发了孤寂之感与对故人的思念之情。它是先抒情,后写登览所见之景。以景作结,含不尽之意见于言外,体现诗人高超的表现技巧。

学习目标:

1、初步了解“安史之乱”及中唐的重大政治事件对诗人的人生及诗歌风格的影响。

2、初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征。

3、《寄李儋元锡》一诗是如何表达诗人面对时局的一种人生态度。

4、熟背全诗。

学习重点:

1、初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征。

2、《寄李儋元锡》一诗是如何表达诗人面对时局的一种人生态度。

3、熟背全诗。

学习难点:

1、初步体会中唐诗歌风格的多姿多彩的风貌特征。

2、《寄李儋元锡》一诗是如何表达诗人面对时局的一种人生态度。

学习过程:

课前预习案

1、字音

黯淡(

)熟谙(

)愧俸钱(

)魁梧(

)傀儡(

)缝纫(

)裂缝(

)

逢场作戏(

)锋芒毕露(

)烽火台(

)梧桐(

)会晤(

)悔悟(

)

2、词语解释

⑴去年:

。

⑵春愁:

。

⑶黯黯:

。

⑷思田里:

。

⑸邑:

。

⑹流亡:

。

⑺愧俸钱:

。

⑻西楼:

。

⑼问讯:

。

3、名句默写

⑴去年花里逢君别,今日花开已一年。

,

。

⑵身多疾病思田里,

。闻道欲来相问讯,

。

4、诗歌译文

去年花开的时候与你分别,今日花开的时候已是一年。世事变幻心茫茫难以意料,心情愁苦意昏昏春日独眠。一身全是病想念故里田园,邑有灾民惭愧领朝廷俸钱。听说你今年还要来看望我,我天天上西楼盼望你早还

5、了解作者

韦应物(737~792) 中国唐代诗人。长安(今陕西西安)人。一说卒于贞元九年(793)。15岁起以三卫郎为玄宗近侍,出入宫闱,扈从游幸。安史之乱起,玄宗奔蜀,流落失职,始立志读书。代宗广德至德宗贞元间,先后为洛阳丞、京兆府功曹参军、鄂县令、比部员外郎 、滁州和江州刺史、左司郎中 、苏州刺史。贞元七年退职。世称韦江州、韦左司或韦苏州。韦应物是山水田园诗派诗人,后人每以王孟韦柳并称。其山水诗景致优美,感受深细,清新自然而饶有生意。而《西塞山》景象壮阔,则显示韦诗雄豪的一面。其田园诗实质渐为反映民间疾苦的政治诗。代表作有《观田家》。此外,他还有一些感情慷慨悲愤之作。部分诗篇思想消极,孤寂低沉。韦诗各体俱长,七言歌行音调流美,“才丽之外,颇近兴讽”(白居易《与元九书》)。五律一气流转 ,情文相生,耐人寻味。五、七绝清韵秀朗,《滁州西涧》的“春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横”句,写景如画,为后世称许。韦诗以五古成就最高,风格冲淡闲远,语言简洁朴素。但亦有秾丽秀逸的一面。其五古以学陶渊明为主,但在山水写景等方面,受谢灵运、谢朓的影响。此外,他偶亦作小词。今传有10卷本《韦江州集》、两卷本《韦苏州诗集》、10卷本《韦苏州集》。散文仅存一篇。

6、文题·背景

此诗作于唐德宗兴元元年(784)春。此时韦应物由尚书比部员外郎出任滁州刺史,初夏离开长安,秋至任所,他与李儋元锡分别到寄诗时刚好一年,这一年,国运多舛,在诗人赴滁州任职的这一年间,

朝政紊乱,刚纪败坏,军阀嚣张等痼弊日趋严重,以至于这年冬天,长安发生了朱泚叛乱、德宗仓皇出逃的惨剧,而且诗人亲身接触到民生疾苦,对中唐国势的衰微、广大人民深受徭役、赋税和战乱的痛苦,有了颇为真切地感受。作为一个心怀远大抱负的下层官吏,面对尚在逃难的皇帝和正盘踞在长安的叛军,怎能不感时伤世,心情抑郁。正是在这种对国家前途(包括个人前途)焦急忧虑无法逆料的境况下,作者写了这首诗。李儋元锡,是作者的友人。两人关系非常密切。这首诗作者向友人倾吐了自己的政治怀抱与苦闷。

7、专题内容概说

“安史之乱”以后,唐朝由盛转衰,诗坛也失去了盛唐的蓬勃气象。这一时期的诗歌,其情感基调是徘徊惆怅,哀怨感伤;其艺术风格或高雅闲淡,或雕琢炼饰;其审美趣味有外拓趋向内敛,有昂扬趋向低沉,有浓郁趋向高秀。唐诗可谓是风格种种,流派多多。

中唐时期“创新”与“求变”是其诗歌的主要创作趋向,中唐的社会背景(如藩镇割据、朋党之争、科举考试的弊端以及用人制度诸因素),为诗人群体的产生提供了客观条件;也促使不同群体形成风格各异的诗歌流派。

中唐诗歌大约有以下几派:

(1)以白居易和元稹为首,包括李绅、王建、张籍等人在内,倡导新乐府的创作,要求“文章合为时而著歌诗合为事而作”,揭露中唐社会政治的各种弊端,反映时弊民疾,在诗歌形式上只要求浅显平易通俗自然,他们的创作在当时乃至以后都产生了深刻的影响。

(2)以韩愈孟郊为代表的一派诗人,从尚奇怪,重主观的创作主张出发,着力于探讨诗歌的新的艺术形式,并且通过个人的遭遇来反映社会的黑暗。这一派诗人除了韩孟之外,还有刘叉、卢仝、马异、贾岛、李贺等,其中韩、孟、李最为出色。

(3)韩、孟、元、白之前的中唐早期,尚有刘长卿、韦应物与大历十才子等诗人,带着对盛唐的依恋,以萧条、冷落的心境表现山林隐逸的生活情趣。

(4)柳宗元、刘禹锡等“元和贬谪”诗人,或借异乡山水以抒发贬谪之苦闷,或借历史古迹抒发千古兴亡之慨叹,柳的山水诗写得清淡秀丽,峻洁峭激,刘的咏史诗则豪迈畅朗。

课堂学习案

【内容赏析】

首联:

。

颔联:

。

颈联:

。

尾联:

。

【情感赏析】

认真研读全诗,体会作者的思想感情。

明确:

【艺术手法赏析】

本诗多种艺术手法的综合运用,大大增添了本诗的艺术感染力。(至少写出两种表现手法)

1、手法:

。

分析:

。

2、手法:

。

分析:

。

3、手法:

。

分析:

。

【深度赏析】

1.赏析“去年花里逢君别,今日花开已一年”中“又”字在表情达意上的作用。

答:

2.作者为何从“花”写起?

答:

3.次联写自己的烦恼苦闷。结合背景谈谈诗人的苦闷所在。

答:

4、“愧俸钱”可看诗人怎样的人生态度?

答:

5、赏析尾联,并体味本诗的构思特点。

答:

。

答:

。

6、简要概述本诗的艺术风格和情感基调

答:

。

随堂检测

一、基础检测

1、下列各项中加点字的字音和字形有误的一项是(

)

A.愧俸钱(kuì)魁梧(kuí)傀儡(kuǐ)馈赠(kuì)

B.

缝纫(féng)裂缝(fèng)锋芒(fēng)烽火台(fēng)

C.

梧桐(wú)会晤(wù)悔悟(wù)捂热(wǔ)

D.

黯淡(àn)熟谙(ān)水来土埯(ǎn)埯豆(ǎn)

二、阅读检测

【课内阅读】

阅读韦应物《寄李儋元锡》,回答后面的问题

寄李儋元锡

韦应物

去年花里逢君别,今日花开又一年。

世事茫茫难自料,春愁黯黯独成眠。

身多疾病思田里,邑有流亡愧俸钱。

闻道欲来相问讯,西楼望月几回圆。

2、颈联刻画了一位什么样的主人公形象 请简要分析。(2分)

答:

3、这首诗抒发了作者哪些情感?(4分)

答:

。

4、请简要赏析这首诗的末句。(4分)

答:

。

【课外阅读】

阅读下面两首诗,然后回答问题。

春日登楼怀归

寇准

高楼聊引望,杳杳一川平。

野水无人渡,孤舟尽日横。

荒村生断霭,古寺语流莺。

旧业遥清渭,沉思忽自惊。

注:①此诗约作于980年,诗人时年十九,进士及第,初任巴东知县。②旧业,这里指田园家业。清渭,指渭水。

登楼寄王卿

韦应物

踏阁攀林恨不同,楚云沧海思无穷。

数家砧杵秋山下,一郡荆榛寒雨中。

5、《春日登楼怀归》中“荒村生断霭,古寺语流莺”句很为后人赞赏,试结合诗文加以赏析

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )(4分)。

答:

。

6、这两首诗歌

( http: / / www.21cnjy.com"

\t

"_blank"

\o

"欢迎登陆21世纪教育网 )虽然都是写登楼所见所感,但在情和景的表现上是不同的,试结合诗文分析(4分)。

答:

。

【参考答案】

课前预习案

1、字音

黯淡(àn)熟谙(ān)愧俸钱(kuì)魁梧(kuí)傀儡(kuǐ)缝纫(féng)裂缝(fèng)逢场作戏(féng)锋芒毕露(fēng)烽火台(fēng)梧桐(wú)会晤(wù)悔悟(wù)

2、词语解释

⑴去年:即唐德宗建中四年(783),韦应物曾因事在广陵(今江苏扬州)与李儋元锡见面。

⑵春愁:因春季来临而引起的愁绪。黯黯:一作“忽忽”。

⑶黯黯:低沉暗淡、心情沮丧的样子。

⑷思田里:想念田园乡里,即想到归隐。

⑸邑:指自己管辖的属县。

⑹流亡:只生活没有着落,无法生存的流浪者。

⑺愧俸钱:愧对朝廷给的俸禄。

⑻西楼:即滁州城的西楼。

⑼问讯:探望.

3、名句默写

⑴世事茫茫难自料

春愁黯黯独成眠

⑵邑有流亡愧俸钱

西楼望月几回圆

课堂学习案

【内容赏析】

首联:写念别。以花谢花开、瞬忽一年入笔,兴起全篇,抒发离情别绪。

颔联:以情驭景,向挚友倾吐忧愁、孤寂的心境,揭示出茫然若失、愁思缠绵的主要原因。

颈联:具体状写自己的思想矛盾。展现自己后半生立身行事的心迹。

“思田里”写出了作者对民生疾苦的同情,本欲以忠于职守、为国效力、恤民宽政来减轻一些人民负担,一展才志,但因羁守远郡、身致疾患而无能为力。“邑有流亡”写出了时局艰危,城乡凋敝的局面。“愧俸钱”这是作者自责:身为郡守,深感无力回天,治理无方,坐食俸禄,内愧于心。“思”“愧”两字既写出了诗人有志而无奈的进退两难的矛盾郁纡不能自解的情状。又表现出诗人良心上的自我谴责和不得志的自我宽慰的落寞。这一联诚恳而真切地展示出一个清廉正直的封建官员的思想矛盾、苦闷心理。

尾联:写诗人的殷切期盼。

“西楼望月几回圆”写诗人听说友人要来滁州探问,常常登上西楼临远凝望,默默伫候,表现了诗人期待之殷勤;一待数月,益见诗人郁苦之深。由此可以看出,诗人是多么需要友人那深厚的情谊来浇洗胸中的垒块啊!

【情感赏析】

这是一首向友人倾吐政治怀抱与苦闷的诗。是从花些花开、倏忽一年入笔,兴起全篇,结尾以月缺月圆、伫望殷切寄意,情韵深远。首尾两联用笔闲淡,中间两联泼墨较浓。整个画面浓淡相宜,简朴与深远浑然融会。具有深湛的绘画艺术特点。

[艺术手法赏析]

1、对比衬托起兴

“去年花里逢君别,今日花开已一年”一联,以花开一年比衬,不仅显出时光流逝迅疾,更流露出别后境况之萧瑟。起笔散澹,但意蕴丰厚,以花谢花开、瞬忽一年入笔,起兴全篇。

2、直抒胸臆

诗的后三联属直抒胸臆:颔联以情驭景,向挚友倾吐忧愁、孤寂的心境,揭示出茫然若失、愁思缠绵的主要原因。

颈联具体状写自己的思想矛盾。展现自己后半生立身行事的心迹。尾联写诗人的殷切期盼。总之,作者向友人直接倾吐了自己政治怀抱与苦闷。

3、前后呼应

尾联归结全诗,回应首联。“闻道欲来”,写对方关念自己;“西楼望月”写自己盼望对方。怀人望月,由来已久。就本篇来说,诗人不仅想借普照两地的月光来传递相互关照之情,更要用月轮的缺而复圆来寄托盼望朋友团圆的拳拳之心。而“望月几回圆”,又正说明了自己盼友为时之久,心情之切。至此,招请速来之意,不言自明,耐人体味。全诗始于感叹分别,终于盼望团聚,绾合紧密,浑然一体,而友情之深挚浑厚,溢于言表。

【深度鉴赏】

1、答:诗人即景忆昔,睹春花而思故人,本应欣喜,但反倒从岁华流逝,群芳易歇,兴发离情别绪。“又”字使情谊骤然凝重,即以花开一年比衬,不仅显出时光流逝迅疾,更流露出别后境况之萧瑟。

2、答:以花里逢别起,即景勾起往事,有欣然回忆的意味;而以花开一年比衬,则不仅显出时光迅速,更流露出别后境况萧索的感慨。正有“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同”的感伤意味。

3、答:就在作者出任滁州刺史的当年冬天,长安发生了朱泚叛乱,称帝号秦,唐德宗仓皇出逃,前来增援的朔方军又与朱泚相勾结,致使战乱进一步扩大。当时,诗人曾自滁州间道遣使探听消息,写作此诗时,使者尚未返滁。因此,“世事茫茫”是指国家的前途,也包含个人的前途。这种形势下,他只得感慨自己无法料想国家及个人的前途,觉得茫茫一片。他作为朝廷任命的一个地方行政官员,到任一年了,眼前又是美好的春天,但他只有忧愁苦闷,感到百无聊赖,一筹莫展,无所作为,黯然无光。

4、答:正说明诗人志在有为,不甘窃位苟禄,乃是作者思想的主导因素。正因为他有志而无奈,所以多病更促使他想辞官归隐;但因为他忠于职守,看到百姓贫穷逃亡,自己未尽职责,于国于民都有愧,所以他不能一走了事。这样进退两难的矛盾苦闷处境下,诗人十分需要友情的慰勉。

5、答:末联便以感激李儋的问候和亟盼他来访作结。“闻道欲来”,写对方关念自己;“西楼望月”写自己盼望对方。怀人望月,由来已久。就本篇来说,诗人不仅想借普照两地的月光来传递相互关照之情,更要用月轮的缺而复圆来寄托盼望朋友团圆的拳拳之心。而“望月几回圆”,又正说明了自己盼友为时之久,心情之切。至此,招请速来之意,不言自明,耐人体味。全诗始于感叹分别,终于盼望团聚,绾合紧密,浑然一体,而友情之深挚浑厚,溢于言表。

6、答:情感基调:徘徊惆怅,哀怨感伤

艺术风格:高雅闲淡,雕琢炼饰。 外拓趋向内敛,昂扬趋向低沉,浓郁趋向高秀

随堂检测

一、基础检测

1、D(水来土埯—掩:ǎn

—yǎn)

二、阅读检测

【课内阅读】

2、

主人公有志而无奈,多病的自身困难加剧他的归隐之念,百姓流亡的疾苦唤回他的济时之心,刻画了一位有志而无奈、甘窃位苟禄、进退两难的官员(诗人)形象。

3、①感叹别后时光易逝、境况萧索;②感慨国家及个人的前途无法料想而忧愁,情绪低沉暗淡;③抒发一个清直官员有志无奈的的思想矛盾和苦闷;④感激友人的问候关念,亟盼他来访(意对即可)

4、末句以景结情(以景作结)。“西楼望月”,望月怀人,借月光来传递相互关照之情,盼望对方来访;“几回”,说明盼友为时之久,心情之切;“几回圆”,用月轮的缺而复圆寄托盼望朋友团圆的拳拳之心。(意对即可)

【课外阅读】

5、答:诗人登高览景,当目光投向荒村时,已近黄昏,村里人家大约已在点火做饭了,故冒出缕缕轻烟。不远处的古寺那边,不时传来黄莺婉转清脆的啼鸣声。眼中所见的“野渡”、“炊烟”之景,耳边所闻的“流莺”之声,引发了诗人对故乡的思念之情。诗句以“荒村”对“古寺”、“生”对“语”、“断霭”对“流莺”,对仗严谨工整。

6、答:寇准前三联写望中之景。诗人登高远眺,放眼所见的是一片广袤无际的平野。

俯瞰楼前,四野空旷无人,不见渡者,只有那条孤零零的渡船横躺在水里飘荡。颈联写抬眼所见。村里人家缕缕轻烟。古寺边传来黄莺婉转清脆的啼鸣声。触景生情,诗人陷入了沉思之中,仿佛置身故乡。末句一“惊”字,生动地揭示了诗人由遐思默想到突然惊觉的心理变化过程,蕴含着游子对故乡的依恋之情。韦应物的诗采用虚实相生的写法。一、二句直抒,用的是虚笔;三、四句写景,用的是实笔。开头两句开门见山,将离愁别恨和盘托出,三、四句用似乎冷漠的笔调随意点染了一幅烟雨茫茫的图画。诗人用

“砧杵”,

“荆榛”,营造了凄凉惆怅的意境

,抒发了孤寂之感与对故人的思念之情。它是先抒情,后写登览所见之景。以景作结,含不尽之意见于言外,体现诗人高超的表现技巧。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录