山居秋暝 学案

图片预览

文档简介

《山居秋暝》

学习目标:

1、了解山水田园诗和体会王维诗歌“诗中有画”的特点。

2、理解诗作主旨,品味诗作意境。

3、品味文化之美,含蓄之美。感受诗人高洁情怀和对理想境界的追求精神。

4、形成热爱自然的生活情趣,培养高洁淡雅的生活情操

学习重点:

体会王维诗歌“诗中有画”的特点,理解诗作主旨。

学习难点:品味诗歌的意境。

学习过程:

课前预习案

1、字音

竹喧(

)

宣泄(

)

渲染(

)

寒暄(

)

浣女(

)

春芳歇(

)

蝎子

(

)秋暝(

)北溟(

)冥顽不灵(

)死不瞑目(

)

2、词语解释

(1)竹喧归浣女:

。

(2莲动下渔舟:

。

(3)随意春芳歇,王孙自可留:

。

3、名句默写

(1)空山新雨后,

天气晚来秋。

,

。

(2)

,

。

随意春芳歇,王孙自可留。

4、了解作者:

王维(701-761):字摩诘,太原祁州(今山西祁县)人。官至尚书右丞,世称王右丞。有《王右丞集》。王维多才多艺,精诗文、书画、音乐,其诗清新秀雅,兼善各体,尤擅长山水田园诗,为盛唐山水田园诗派代表作家。与孟浩然齐名,并称“王孟”。苏轼云:“味摩诘之诗,诗中有画,味摩诘之画,画中有诗。”严羽《沧浪诗话》称之为“大名家”,称其诗为“王右丞

体”,当就整体而论。

5、文题·背景

唐代士人的隐居有各自的目的,其中有一种是走隐居-杨名-取仕这样一条道路,王维的隐居与此不同,除受佛禅思想的影响外,主要是对当时政治的失望。李林甫的上台和张九龄的被贬,标志着玄宗时期清明政治的结束,腐朽统治的渐侵。作为诗人,王维的政治敏感受到极大刺激,从此渐渐消极起来,公事之余便退守山林,过起半官半隐,亦官亦隐的生活,先后在终南山、辋川隐居。隐士的一大特点便是与山水相守,在对山水的观赏体娱中怡情适性。这首诗应是在他隐居初期的作品。

课堂学习案

【内容赏析】

首联:

。

颔联:

。

颈联:

。

尾联:

。

【情感赏析】

本诗表达的思想感情是什么?

请简要回答?

答:

。

【艺术手法赏析】

本诗多种艺术手法的综合运用,大大增添了本诗的艺术感染力。(至少写出三种表现手法)

1、手法:

。

分析:

。

2、手法:

。

分析:

。

3、手法:

。

分析:

。

4、手法:

。

分析:

。

【深度赏析】

1.赏画之美

(1)题中四个词,分别点出了地点、事件、季节、时间,都是什么?

【明确】

。

(2)王维的诗歌的特点是“诗中有画”,从这首诗里,你能找到几幅画面?

【明确】

。

(3)颔联和颈联的四幅画面中哪些为静,哪些为动?分别从什么角度着笔的?

【明确】

。

2.品画之境

(1)诗中的每一幅画面就象电影中的一个镜头,把这些镜头连起来就是山中的整个景致。这些景色给你什么感觉?

【明确】

。

(2)颈联中全是村民的活动,洗衣服的少女归来时发出了喧闹声,渔舟经过时莲花也随之摆动,为什么它们给人的感觉仍然是“静”呢?

【明确】

。

(3)“空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明明写有浣女渔舟,诗人怎么说是“空山”呢?

【明确】

。

【课堂小结】

在这首诗中,诗人运用生花妙笔为我们描绘了一幅清新宁静的雨后山村图,一幅优美的山水画:清幽的山景,淳厚的民风,这正是他理想中的生活环境。他不忍离开,回到官场上那种纷纷扰扰的生活中去,表现了诗人热爱大自然,陶醉于闲适恬淡的生活情趣。同时也表达了作者厌恶官场,想归隐山林的强烈愿望和对理想境界的追求。

随堂检测

一、基础检测

1.下面各项中加点词的字音和字形无误的一项是(

)

A.竹喧(xuān)

宣泄(xuān)

渲染(xuàn)

寒暄(xuān)

B.浣女(huàn)

春芳歇(xiē)

蝎子(xiē)

揖拿(jī)

C.秋暝(míng)

北溟(míng)

冥顽不灵(míng)

死不暝目(míng)

D.棘(jí)手

抨(pēng)击 露(lòu)一手

神采奕奕(yì)

二、阅读检测

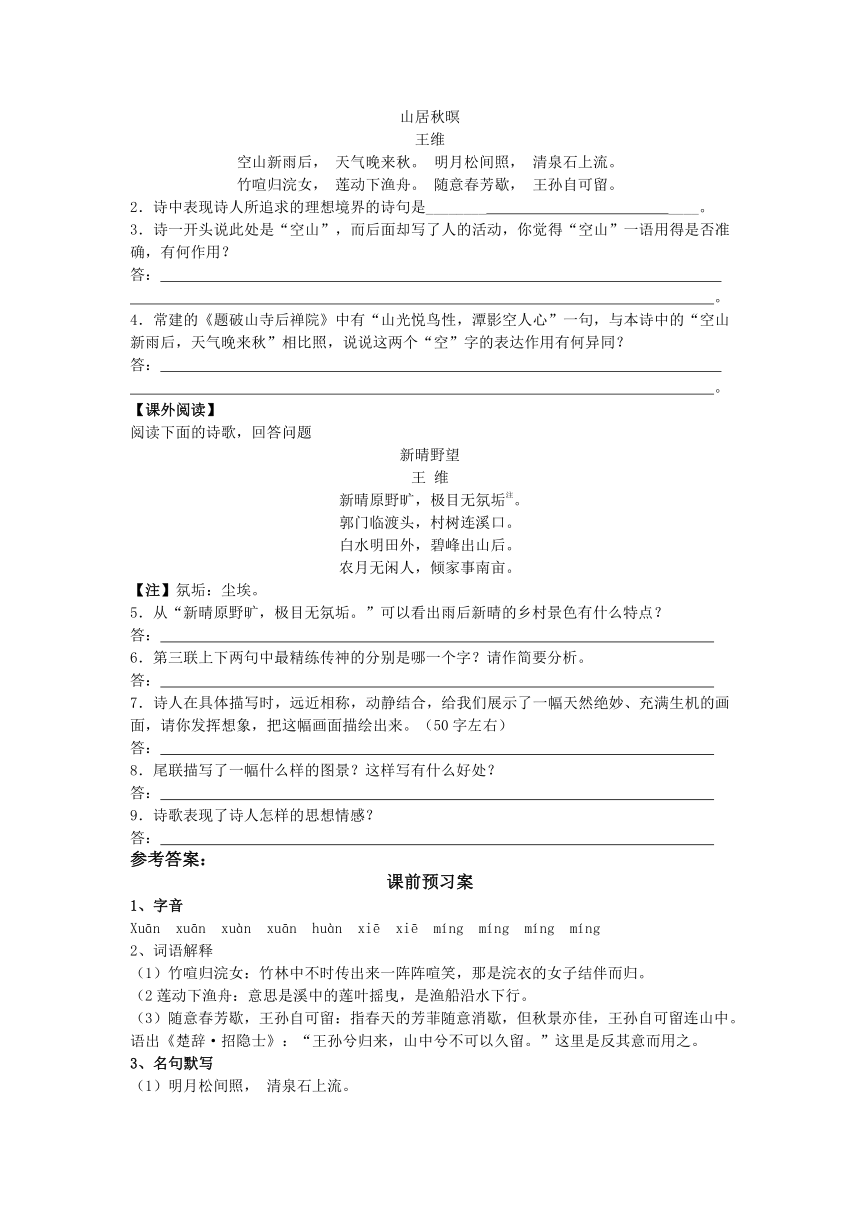

【课内阅读】

阅读下面的诗歌,完成2-4题。

山居秋暝

王维

空山新雨后,

天气晚来秋。

明月松间照,

清泉石上流。

竹喧归浣女,

莲动下渔舟。

随意春芳歇,

王孙自可留。

2.诗中表现诗人所追求的理想境界的诗句是________

____。

3.诗一开头说此处是“空山”,而后面却写了人的活动,你觉得“空山”一语用得是否准确,有何作用?

答:

。

4.常建的《题破山寺后禅院》中有“山光悦鸟性,潭影空人心”一句,与本诗中的“空山新雨后,天气晚来秋”相比照,说说这两个“空”字的表达作用有何异同?

答:

。

【课外阅读】

阅读下面的诗歌,回答问题

新晴野望

王

维

新晴原野旷,极目无氛垢注。

郭门临渡头,村树连溪口。

白水明田外,碧峰出山后。

农月无闲人,倾家事南亩。

【注】氛垢:尘埃。

5.从“新晴原野旷,极目无氛垢。”可以看出雨后新晴的乡村景色有什么特点?

答:

6.第三联上下两句中最精练传神的分别是哪一个字?请作简要分析。

答:

7.诗人在具体描写时,远近相称,动静结合,给我们展示了一幅天然绝妙、充满生机的画面,请你发挥想象,把这幅画面描绘出来。(50字左右)

答:

8.尾联描写了一幅什么样的图景?这样写有什么好处?

答:

9.诗歌表现了诗人怎样的思想情感?

答:

参考答案:

课前预习案

1、字音

Xuān

xuān

xuàn

xuān

huàn

xiē

xiē

míng

míng

míng

míng

2、词语解释

(1)竹喧归浣女:竹林中不时传出来一阵阵喧笑,那是浣衣的女子结伴而归。

(2莲动下渔舟:意思是溪中的莲叶摇曳,是渔船沿水下行。

(3)随意春芳歇,王孙自可留:指春天的芳菲随意消歇,但秋景亦佳,王孙自可留连山中。

语出《楚辞·招隐士》:“王孙兮归来,山中兮不可以久留。”这里是反其意而用之。

3、名句默写

(1)明月松间照,

清泉石上流。

(2)竹喧归浣女,

莲动下渔舟。

课堂学习案

【内容赏析】

首联:点题——山、晚、秋、雨,交待

时间、地点、季节和环境。“天气晚来秋”即“晚来天气秋”。

作者把“空山”这个词置于句首,在点题之外,主要反映出一种审美感受。诗人来到山中,远离市朝的吵杂烦扰,耳边、心中感到特别的清静,因此山居给他最突出的印象是“空”,是寂静。而且刚刚下过一场雨,把空气中的尘埃都压下下去了,在寂静中又增添了一层清静。,简直把人的五脏六腑都洗刷干净了。这样的一个环境已经够清幽的了,又加上正当清秋季节,还是日暮时分。此境、此时、此景给全诗造成了一个背景,以下的所见、所闻、所感都发生在这个背景上。

颔联:从视觉和听觉两方面,写明月和清泉,一静一动,写出了“空山”的幽静。

颈联:从听觉和视觉两方面,写喧闹归女和游动渔舟。写出了田园牧歌式的生活,这两句使夜晚的宁静和秋天的寂寥,逐渐生出了一点活泼的情调,仿佛依旧是夏季,又好像是回到了春天。自然引出了下联的抒情。

尾联:抒情。写作者留恋这里的环境,不愿归去。他说,任凭春花衰歇,已是清秋季节,我还是留恋这里的环境景物,不愿归去。诗人置身秋天傍晚的山村,感到是那样的惬意,不愿意回到人事扰嚷的市朝中去,运用典故把自己留恋山林的心情含蓄的表现出来,而且与上边所写的山村景色十分协调

【情感赏析】

《楚辞·招隐士》中说:“王孙兮归来,山中兮不可久留”诗人却反其意而用之,意思是说秋天虽然没有春天的万紫千红,但却有它独特的和平恬静;山中虽没有京城的繁华热闹,却有它自身的洁净纯朴。在此可以远离污浊的官场而洁身自好,所以他下决心留在山中当隐士了。尾联表达了作者欲远离尘世归隐山林,不再回到纷纷扰扰的官场中去的强烈愿望,体现了作者高洁的情怀和对理想境界的追求。

【艺术手法赏析】

1、比兴手法

分析:作者用自然之美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来,这首诗只是用“赋”的方法摹山范水,对景物做细致感人的刻画,实际上通篇都是比兴。诗人通过山水的描绘寄慨言志,涵蕴丰富,把自己留恋山林的心情含蓄的表现出来,耐人寻味。

2、有动有静,动静结合,以动衬静

分析:诗的颔联和颈联:竹喧、泉流、莲叶是动,月色是静;山水相映,明丽洁净。而全诗描绘的是一幅幽静的傍晚山村图。因而这里的动是为静服务的,是动静结合,以动衬静。

3、用典

分析:“随意春芳歇,王孙自可留”两句化用了《楚辞·招隐士》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”和“王孙兮归来,山中兮不可以久留”的典故。作者反其意而用之。作者置身秋天傍晚的山村,感到是那样的惬意,不愿意回到人事扰嚷的市朝中去,就把这个人们所熟知的典故反过来一用,把自己留恋山林的心情含蓄地表现出来。

4、烘托手法

分析:诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高洁情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

【深度赏析】

1.赏画之美

(1)【明确】地点:山;事件:居;季节:秋;时间:暝。诗题可以理解为:秋天的傍晚,留宿于山中。

(2)【明确】五幅清新秀丽的秋山晚景图。

第一幅是“空山新雨后,天气晚来秋”。

初秋的傍晚,山雨初霁,万物一新,树木繁茂, 空气清新,高山寂静,宛若世外桃源。

第二幅是“明月松间照”。暮色苍茫,皎洁的明月升上了天空,银色的月光透过松树的虬枝翠叶,星星点点地洒落下来。

第三幅是“清泉石上流”。清清的泉水淙淙地流泻于山石之上,在月光辉映之下,宛若一条洁白的绸布闪闪发光。

第四幅是“竹喧归浣女”。竹林里传来一阵银铃般的笑声,那是一群勤劳淳朴的山村姑娘刚洗完衣服,披着月光笑盈盈地归来了,她们正在竹林里嬉戏追逐着,笑闹声传出竹林外。

第五幅“莲动下渔舟”。

密密的荷叶纷纷倒向两旁,莲花摇动,水波荡漾,原来是顺流而下的渔舟正轻盈地穿过荷花丛,弄乱的荷塘月色,划破了大山的宁静。

(3)【明确】

“明月松间照”是静景,“,“清泉石上流”,“竹喧归浣女”,“莲动下渔舟”均为动景。“明月松间照”是从视觉的角度着笔的,“清泉石上流” 诉之于听觉。“竹喧归浣女”是写所闻,

“莲动下渔舟”是写所见。动静结合,视听互见,充分展示了山村的自然美。

2.品画之境

(1)【明确】非常宁静,清新,恬然。

(2)【明确】王维的山水诗中善于用热闹的字面写出幽静的境界。正如“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”这两句脍炙人口的诗句,写出事物的动态不是为了破坏这个幽静的境界,而是为了烘托它。人们从这些喧闹的景物中,很自然地体味出一种和平恬静,体味出恬静中的一片活泼生机。我们说它是“寓静于动”或“动中显静”。

(3)【明确】山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”,“空山”二字显示此处有如世外桃源,点出了环境的幽静,暗合作者远离世俗的愿望。

随堂检测

一、基础检测

1.D(A.宣泄——喧B.浣:wàn—huàn;揖拿——缉C.死不暝目—瞑)

二、阅读检测

【课内阅读】

2.明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。(前两句或后两句都可以)

3.准确。说“空山”是因为山太大、太空旷,只有少量的一些人活动,而且“空山”给人世外桃源之感。

4.王诗的“空”,是一种空旷;常诗的“空”,是人的心境空灵。相同之处,都反映了诗人追求幽寂、清净、空明的境界。

【课外阅读】

参考答案:

5.空气特别明净清新;原野显得格外空旷开阔。也可用原文中的“原野旷”、“无氛垢”回答。

6.分别是“明”和“出”。诗人在这里用了“明”和“出”,充分显示出雨后的“新晴”,诗人极目“野望”所见的景色:田野外河水上涨,在阳光照射下“白水”波光粼粼,比平时更加明亮夺目;雨水冲洗后的群山,在太阳照耀下“碧峰”秀出,更加富有层次。

7.答案示例:远处,可以遥遥望见临靠着河边渡头的城门楼;近处,可以看到村边的绿树紧连着溪流的入河口。田野外面,银白色的河水泛起粼粼波光,因为雨后水涨,晴日辉映,比平时显得明亮;山脊背后,一重重青翠的峰峦突兀而出,峰峦叠现,远近相衬,比平时更富于层次感

8.尾联写了农忙时节,农人全家在农田里忙于耕作的景象。作者这样写的好处是:再一次突出表现“新晴”这一诗题,因为“新晴”,诗人才能看到农人们“倾家事南亩”的景象。给前面所绘的一幅静态画面平添无限生机,使整个画面活了起来。

9.这首诗格调明朗、清新,表现了诗人爱自然、爱田园、爱生活的思想感情。

学习目标:

1、了解山水田园诗和体会王维诗歌“诗中有画”的特点。

2、理解诗作主旨,品味诗作意境。

3、品味文化之美,含蓄之美。感受诗人高洁情怀和对理想境界的追求精神。

4、形成热爱自然的生活情趣,培养高洁淡雅的生活情操

学习重点:

体会王维诗歌“诗中有画”的特点,理解诗作主旨。

学习难点:品味诗歌的意境。

学习过程:

课前预习案

1、字音

竹喧(

)

宣泄(

)

渲染(

)

寒暄(

)

浣女(

)

春芳歇(

)

蝎子

(

)秋暝(

)北溟(

)冥顽不灵(

)死不瞑目(

)

2、词语解释

(1)竹喧归浣女:

。

(2莲动下渔舟:

。

(3)随意春芳歇,王孙自可留:

。

3、名句默写

(1)空山新雨后,

天气晚来秋。

,

。

(2)

,

。

随意春芳歇,王孙自可留。

4、了解作者:

王维(701-761):字摩诘,太原祁州(今山西祁县)人。官至尚书右丞,世称王右丞。有《王右丞集》。王维多才多艺,精诗文、书画、音乐,其诗清新秀雅,兼善各体,尤擅长山水田园诗,为盛唐山水田园诗派代表作家。与孟浩然齐名,并称“王孟”。苏轼云:“味摩诘之诗,诗中有画,味摩诘之画,画中有诗。”严羽《沧浪诗话》称之为“大名家”,称其诗为“王右丞

体”,当就整体而论。

5、文题·背景

唐代士人的隐居有各自的目的,其中有一种是走隐居-杨名-取仕这样一条道路,王维的隐居与此不同,除受佛禅思想的影响外,主要是对当时政治的失望。李林甫的上台和张九龄的被贬,标志着玄宗时期清明政治的结束,腐朽统治的渐侵。作为诗人,王维的政治敏感受到极大刺激,从此渐渐消极起来,公事之余便退守山林,过起半官半隐,亦官亦隐的生活,先后在终南山、辋川隐居。隐士的一大特点便是与山水相守,在对山水的观赏体娱中怡情适性。这首诗应是在他隐居初期的作品。

课堂学习案

【内容赏析】

首联:

。

颔联:

。

颈联:

。

尾联:

。

【情感赏析】

本诗表达的思想感情是什么?

请简要回答?

答:

。

【艺术手法赏析】

本诗多种艺术手法的综合运用,大大增添了本诗的艺术感染力。(至少写出三种表现手法)

1、手法:

。

分析:

。

2、手法:

。

分析:

。

3、手法:

。

分析:

。

4、手法:

。

分析:

。

【深度赏析】

1.赏画之美

(1)题中四个词,分别点出了地点、事件、季节、时间,都是什么?

【明确】

。

(2)王维的诗歌的特点是“诗中有画”,从这首诗里,你能找到几幅画面?

【明确】

。

(3)颔联和颈联的四幅画面中哪些为静,哪些为动?分别从什么角度着笔的?

【明确】

。

2.品画之境

(1)诗中的每一幅画面就象电影中的一个镜头,把这些镜头连起来就是山中的整个景致。这些景色给你什么感觉?

【明确】

。

(2)颈联中全是村民的活动,洗衣服的少女归来时发出了喧闹声,渔舟经过时莲花也随之摆动,为什么它们给人的感觉仍然是“静”呢?

【明确】

。

(3)“空山新雨后,天气晚来秋。”诗中明明写有浣女渔舟,诗人怎么说是“空山”呢?

【明确】

。

【课堂小结】

在这首诗中,诗人运用生花妙笔为我们描绘了一幅清新宁静的雨后山村图,一幅优美的山水画:清幽的山景,淳厚的民风,这正是他理想中的生活环境。他不忍离开,回到官场上那种纷纷扰扰的生活中去,表现了诗人热爱大自然,陶醉于闲适恬淡的生活情趣。同时也表达了作者厌恶官场,想归隐山林的强烈愿望和对理想境界的追求。

随堂检测

一、基础检测

1.下面各项中加点词的字音和字形无误的一项是(

)

A.竹喧(xuān)

宣泄(xuān)

渲染(xuàn)

寒暄(xuān)

B.浣女(huàn)

春芳歇(xiē)

蝎子(xiē)

揖拿(jī)

C.秋暝(míng)

北溟(míng)

冥顽不灵(míng)

死不暝目(míng)

D.棘(jí)手

抨(pēng)击 露(lòu)一手

神采奕奕(yì)

二、阅读检测

【课内阅读】

阅读下面的诗歌,完成2-4题。

山居秋暝

王维

空山新雨后,

天气晚来秋。

明月松间照,

清泉石上流。

竹喧归浣女,

莲动下渔舟。

随意春芳歇,

王孙自可留。

2.诗中表现诗人所追求的理想境界的诗句是________

____。

3.诗一开头说此处是“空山”,而后面却写了人的活动,你觉得“空山”一语用得是否准确,有何作用?

答:

。

4.常建的《题破山寺后禅院》中有“山光悦鸟性,潭影空人心”一句,与本诗中的“空山新雨后,天气晚来秋”相比照,说说这两个“空”字的表达作用有何异同?

答:

。

【课外阅读】

阅读下面的诗歌,回答问题

新晴野望

王

维

新晴原野旷,极目无氛垢注。

郭门临渡头,村树连溪口。

白水明田外,碧峰出山后。

农月无闲人,倾家事南亩。

【注】氛垢:尘埃。

5.从“新晴原野旷,极目无氛垢。”可以看出雨后新晴的乡村景色有什么特点?

答:

6.第三联上下两句中最精练传神的分别是哪一个字?请作简要分析。

答:

7.诗人在具体描写时,远近相称,动静结合,给我们展示了一幅天然绝妙、充满生机的画面,请你发挥想象,把这幅画面描绘出来。(50字左右)

答:

8.尾联描写了一幅什么样的图景?这样写有什么好处?

答:

9.诗歌表现了诗人怎样的思想情感?

答:

参考答案:

课前预习案

1、字音

Xuān

xuān

xuàn

xuān

huàn

xiē

xiē

míng

míng

míng

míng

2、词语解释

(1)竹喧归浣女:竹林中不时传出来一阵阵喧笑,那是浣衣的女子结伴而归。

(2莲动下渔舟:意思是溪中的莲叶摇曳,是渔船沿水下行。

(3)随意春芳歇,王孙自可留:指春天的芳菲随意消歇,但秋景亦佳,王孙自可留连山中。

语出《楚辞·招隐士》:“王孙兮归来,山中兮不可以久留。”这里是反其意而用之。

3、名句默写

(1)明月松间照,

清泉石上流。

(2)竹喧归浣女,

莲动下渔舟。

课堂学习案

【内容赏析】

首联:点题——山、晚、秋、雨,交待

时间、地点、季节和环境。“天气晚来秋”即“晚来天气秋”。

作者把“空山”这个词置于句首,在点题之外,主要反映出一种审美感受。诗人来到山中,远离市朝的吵杂烦扰,耳边、心中感到特别的清静,因此山居给他最突出的印象是“空”,是寂静。而且刚刚下过一场雨,把空气中的尘埃都压下下去了,在寂静中又增添了一层清静。,简直把人的五脏六腑都洗刷干净了。这样的一个环境已经够清幽的了,又加上正当清秋季节,还是日暮时分。此境、此时、此景给全诗造成了一个背景,以下的所见、所闻、所感都发生在这个背景上。

颔联:从视觉和听觉两方面,写明月和清泉,一静一动,写出了“空山”的幽静。

颈联:从听觉和视觉两方面,写喧闹归女和游动渔舟。写出了田园牧歌式的生活,这两句使夜晚的宁静和秋天的寂寥,逐渐生出了一点活泼的情调,仿佛依旧是夏季,又好像是回到了春天。自然引出了下联的抒情。

尾联:抒情。写作者留恋这里的环境,不愿归去。他说,任凭春花衰歇,已是清秋季节,我还是留恋这里的环境景物,不愿归去。诗人置身秋天傍晚的山村,感到是那样的惬意,不愿意回到人事扰嚷的市朝中去,运用典故把自己留恋山林的心情含蓄的表现出来,而且与上边所写的山村景色十分协调

【情感赏析】

《楚辞·招隐士》中说:“王孙兮归来,山中兮不可久留”诗人却反其意而用之,意思是说秋天虽然没有春天的万紫千红,但却有它独特的和平恬静;山中虽没有京城的繁华热闹,却有它自身的洁净纯朴。在此可以远离污浊的官场而洁身自好,所以他下决心留在山中当隐士了。尾联表达了作者欲远离尘世归隐山林,不再回到纷纷扰扰的官场中去的强烈愿望,体现了作者高洁的情怀和对理想境界的追求。

【艺术手法赏析】

1、比兴手法

分析:作者用自然之美来表现诗人的人格美和一种理想中的社会之美。表面看来,这首诗只是用“赋”的方法摹山范水,对景物做细致感人的刻画,实际上通篇都是比兴。诗人通过山水的描绘寄慨言志,涵蕴丰富,把自己留恋山林的心情含蓄的表现出来,耐人寻味。

2、有动有静,动静结合,以动衬静

分析:诗的颔联和颈联:竹喧、泉流、莲叶是动,月色是静;山水相映,明丽洁净。而全诗描绘的是一幅幽静的傍晚山村图。因而这里的动是为静服务的,是动静结合,以动衬静。

3、用典

分析:“随意春芳歇,王孙自可留”两句化用了《楚辞·招隐士》中“王孙游兮不归,春草生兮萋萋”和“王孙兮归来,山中兮不可以久留”的典故。作者反其意而用之。作者置身秋天傍晚的山村,感到是那样的惬意,不愿意回到人事扰嚷的市朝中去,就把这个人们所熟知的典故反过来一用,把自己留恋山林的心情含蓄地表现出来。

4、烘托手法

分析:诗的中间两联同是写景,而各有侧重。颔联侧重写物,以物芳而明志洁;颈联侧重写人,以人和而望政通。同时,二者又互为补充,泉水、青松、翠竹、青莲,可以说都是诗人高洁情操的写照,都是诗人理想境界的环境烘托。

【深度赏析】

1.赏画之美

(1)【明确】地点:山;事件:居;季节:秋;时间:暝。诗题可以理解为:秋天的傍晚,留宿于山中。

(2)【明确】五幅清新秀丽的秋山晚景图。

第一幅是“空山新雨后,天气晚来秋”。

初秋的傍晚,山雨初霁,万物一新,树木繁茂, 空气清新,高山寂静,宛若世外桃源。

第二幅是“明月松间照”。暮色苍茫,皎洁的明月升上了天空,银色的月光透过松树的虬枝翠叶,星星点点地洒落下来。

第三幅是“清泉石上流”。清清的泉水淙淙地流泻于山石之上,在月光辉映之下,宛若一条洁白的绸布闪闪发光。

第四幅是“竹喧归浣女”。竹林里传来一阵银铃般的笑声,那是一群勤劳淳朴的山村姑娘刚洗完衣服,披着月光笑盈盈地归来了,她们正在竹林里嬉戏追逐着,笑闹声传出竹林外。

第五幅“莲动下渔舟”。

密密的荷叶纷纷倒向两旁,莲花摇动,水波荡漾,原来是顺流而下的渔舟正轻盈地穿过荷花丛,弄乱的荷塘月色,划破了大山的宁静。

(3)【明确】

“明月松间照”是静景,“,“清泉石上流”,“竹喧归浣女”,“莲动下渔舟”均为动景。“明月松间照”是从视觉的角度着笔的,“清泉石上流” 诉之于听觉。“竹喧归浣女”是写所闻,

“莲动下渔舟”是写所见。动静结合,视听互见,充分展示了山村的自然美。

2.品画之境

(1)【明确】非常宁静,清新,恬然。

(2)【明确】王维的山水诗中善于用热闹的字面写出幽静的境界。正如“蝉噪林逾静,鸟鸣山更幽”这两句脍炙人口的诗句,写出事物的动态不是为了破坏这个幽静的境界,而是为了烘托它。人们从这些喧闹的景物中,很自然地体味出一种和平恬静,体味出恬静中的一片活泼生机。我们说它是“寓静于动”或“动中显静”。

(3)【明确】山中树木繁茂,掩盖了人们活动的痕迹,正所谓“空山不见人,但闻人语响”,“空山”二字显示此处有如世外桃源,点出了环境的幽静,暗合作者远离世俗的愿望。

随堂检测

一、基础检测

1.D(A.宣泄——喧B.浣:wàn—huàn;揖拿——缉C.死不暝目—瞑)

二、阅读检测

【课内阅读】

2.明月松间照,清泉石上流。竹喧归浣女,莲动下渔舟。(前两句或后两句都可以)

3.准确。说“空山”是因为山太大、太空旷,只有少量的一些人活动,而且“空山”给人世外桃源之感。

4.王诗的“空”,是一种空旷;常诗的“空”,是人的心境空灵。相同之处,都反映了诗人追求幽寂、清净、空明的境界。

【课外阅读】

参考答案:

5.空气特别明净清新;原野显得格外空旷开阔。也可用原文中的“原野旷”、“无氛垢”回答。

6.分别是“明”和“出”。诗人在这里用了“明”和“出”,充分显示出雨后的“新晴”,诗人极目“野望”所见的景色:田野外河水上涨,在阳光照射下“白水”波光粼粼,比平时更加明亮夺目;雨水冲洗后的群山,在太阳照耀下“碧峰”秀出,更加富有层次。

7.答案示例:远处,可以遥遥望见临靠着河边渡头的城门楼;近处,可以看到村边的绿树紧连着溪流的入河口。田野外面,银白色的河水泛起粼粼波光,因为雨后水涨,晴日辉映,比平时显得明亮;山脊背后,一重重青翠的峰峦突兀而出,峰峦叠现,远近相衬,比平时更富于层次感

8.尾联写了农忙时节,农人全家在农田里忙于耕作的景象。作者这样写的好处是:再一次突出表现“新晴”这一诗题,因为“新晴”,诗人才能看到农人们“倾家事南亩”的景象。给前面所绘的一幅静态画面平添无限生机,使整个画面活了起来。

9.这首诗格调明朗、清新,表现了诗人爱自然、爱田园、爱生活的思想感情。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录