苏教版选修唐诗宋词《声律风骨兼备的盛唐诗》课件

文档属性

| 名称 | 苏教版选修唐诗宋词《声律风骨兼备的盛唐诗》课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 396.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2009-02-27 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

课件28张PPT。声律风骨兼备的盛唐诗

“声律风骨兼备”的盛唐诗

盛唐诗歌就时间上来说,是指开元、天宝至大历初年的诗歌。就诗歌特征来说,主要是指盛唐诗人所创作的诗歌具有高昂雄浑、阔大恢宏的盛唐气象。所谓“声律风骨兼备”是就这一时期的诗歌内容和形式而言的。

盛唐诗歌的风骨主要包括:

①诗人们能从观察宇宙历史的发展规律的高度对时代与人生进行积极思考;

②诗人们在追求建功立业的道路上,显示了强烈的自信心和铮铮傲骨;

③崇尚独立人格和高洁品质,这使他们的追求功名的热情少了些庸俗气,具有了理想的光彩。 盛唐诗歌的声律完备主要是指律诗体裁的成熟和普及,诗人们已经能娴熟地使用这一体裁表情达意并且将它发挥到了极致(杜甫是典型代表)。古体与律诗的截然划分,以及歌行与绝句的兴盛,都是盛唐诗歌达到高潮的标志。

代表诗人与诗歌:

1、高适、岑参的边塞诗。

2、王维、孟浩然的山水田园诗。

3、豪放飘逸的李白诗

4、沉郁顿挫的杜甫诗。

有人说“月亮是悬挂在天上的一首诗”。的确,在月亮上载满了人类最美好的情感。望 月 怀 远

张 九 龄通过明月寄托相思学习目标1、情与景的完美结合,清丽而深远的意境。2、关于“月”的意象【生平简介】

张九龄一名博物,字子寿,韶州曲江人。是唐代著名的宰相,后受奸相李林甫陷害,于开元二十五年(七三七)贬为荆州长史。在用人方面主张任用“智能之士”,注意选择州县官。对安禄山的反叛野心,也早有觉察,并建议唐玄宗及早诛灭,但未被采纳。他在执政时敢于谏诤,注意援引一些有为之人,当时被称为“贤相”。谥号文献。

张九龄七岁能文,终以诗名。他的诗,有不少是应制之作。但一些赠答、写景、抒情的诗篇,感情真挚、词藻清丽,晚年遭谗言被贬后所作的《感遇》诗十二首,风格转向朴实而且遒劲寄兴讽喻,与陈子昂的《感遇》诗相近,对扭转初唐以来形式主义诗风有所贡献。后人评论唐诗的转变,多以陈、张并称。清朝人士刘熙载在《艺概·诗概》中说道:陈子昂、张九龄“独能超出一格,为李、杜开先”。 望月怀远

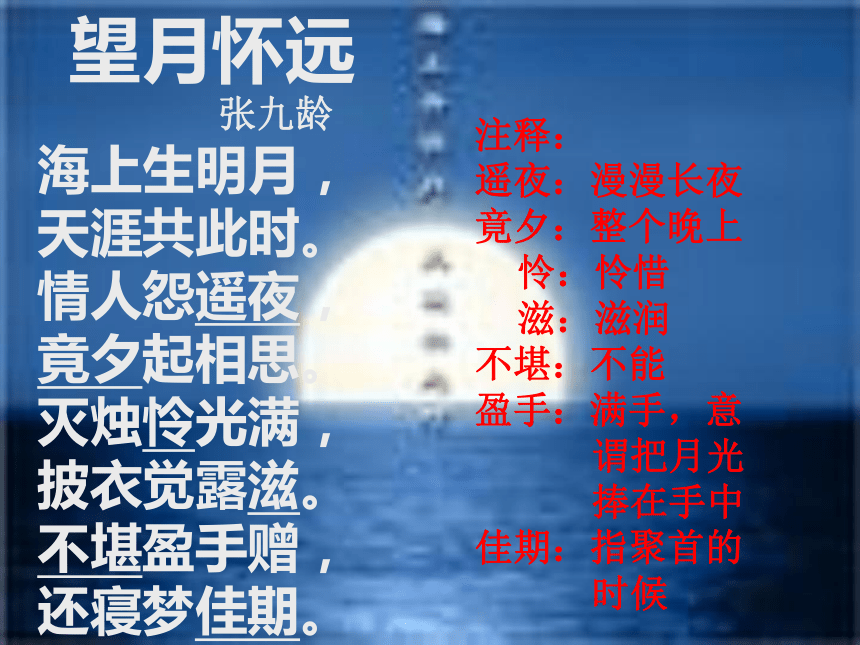

张九龄

海上生明月,

天涯共此时。

情人怨遥夜,

竟夕起相思。

灭烛怜光满,

披衣觉露滋。

不堪盈手赠,

还寝梦佳期。注释:

遥夜:漫漫长夜

竟夕:整个晚上

怜:怜惜

滋:滋润

不堪:不能

盈手:满手,意

谓把月光

捧在手中

佳期:指聚首的

时候【诗文解释】

海上升起了一轮明月,远在天涯的人与我同样望月,思念对方。多情的人埋怨漫漫长夜,整个晚上想念亲人。灭了烛灯,月光满屋令人怜爱,披起衣服流连庭院,露水沾挂湿衣衫 。不能把这满手的月光赠给你,还是回去睡觉吧,希望与你在梦里相见。 如何理解“海上生明月”中的“生”字?“生”在此可诠释为“生出”. 今夜的水月以大海为媒介,“合则生”.月共潮生之后,月便具有了生命, “一个‘生’字,就赋予了明月与潮水以活泼的生命.”自此江月便相伴相随,形影不离,尽性展示海上明月的美和情趣.“天涯共此时”:由景入情,转入“怀远”。一个“共”字使句子具有两层含义:一是诗人与远在天涯的伊人共此一轮明月;二是融融月光洒满人间,天下离人此时都在望月怀远。一下子把自己的怀远之情与天下人共通的怀远之情融合在一起,情景交融,感情真挚,不仅形成诗歌内容的不确定性,还产生一种含蓄蕴藉之美。

“天涯共此时”怎么理解?情人怨遥夜,竟夕起相思三四两句,以“怨”字为中心,以“竟夕”呼应“遥夜”,上承开头两句。终夜相思不能入睡,于是灭烛披衣,步出门庭,这皎洁的明月是这样撩人心绪,使人更难以入睡。【赏析】灭烛怜光满,披衣觉露滋。月华如此美好,光彩照人,诗人不由得吹灭,披衣踱出房间,凝神望月,而这一轮明月啊,竟是如此撩人思绪,诗人不禁久久伫立,直到露水沾湿了衣服才知夜深。“露滋”形象地写出了诗人凝神望月而相思难抑的情形。【赏析】不堪盈手赠,还寝梦佳期。月光是如此皎洁,伸出手去,满手皆是,可是却无法送给对方以表相思,只好回房就寝,希望在梦中相会。此联构思精巧,意境幽情,并化用古人诗句,写出了诗人的怅惘和失意。【赏析】本诗的思想感情是什么?

由题目“望月怀远”可见是借助月亮怀念远方的亲人,表达思念之情。

【诗文赏析】

这是一首望月怀人的诗。由望月引起相思,竟彻夜不眠,月光是引起相思的原因,又是相思的见证。诗人通过写主人公的动作表达了主人公的内心情感。

全诗意境雄浑而又幽清,语言形象真切,情与景有机地交融在一起,温婉缠绵,回味无穷。 艺术手法赏析衬托“披衣觉露滋”中的“滋”用得很好,衣服湿了,说明自己站在外面的时间很长了,此处用了反衬的手法形象地写出自己的凝神而相思难抑的情形。艺术手法赏析情景相生情与景完美结合,营造了清丽而深远的意境。诗中通过描绘人物的动作和细节传达情思,构思巧妙。全诗围绕“望月”而展开,从望月写到怀人,从灭炷写到披衣,由室内写到室外,又由室外回到室内,从月升写到月沉,由相思写到入梦。由景入情,情景相生。本诗中表现力最强的是哪个意象?月亮作为唐宋诗人最钟爱的诗歌意象,频繁出现在唐宋浩如烟海的诗词作品中。就像苏轼《水调歌头》中所言:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,“月”这一意象寄托着诗人们悲欢离合的主观情思。月下面就从“悲”“欢”“离”“合”四个层面分析唐宋诗词中“月”的意象。 一、悲——永恒与无常

春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。(《虞美人》)

江畔何人初见月,江月何年初照人。

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生! 《扬州慢》姜夔

二、欢——美人、爱情月上柳梢头,人约黄昏后。 《生查子》欧阳修

花前月下暂相逢,苦恨阻从容。何况酒醒梦断,花谢月朦胧。花不尽,月无穷,两心同。此时愿作,杨柳千丝,绊惹春风。《诉衷情》张先2、其他美好的事物明月松间照,清泉石上流。 王维

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。辛弃疾

夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。韩愈 《山石》 总之,在唐宋诗人的笔下不论是描绘美人,美景还是抒写爱情的作品,都频繁使用“月”的意象,将款款深情和欢欣喜悦寄托于明月。此时的月不是冷清,不是悲愁,而是在诗人含情脉脉的眼中幻化为温情与喜悦,浪漫与温馨。 三、离——分别、思念我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》李白

云中谁寄锦书来? 雁字回时,月满西楼。《一剪梅》李清照

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。李煜《相见欢》四、合——团聚、团圆 露从今夜白,月是故乡明。杜甫《月夜忆舍弟》

恨君不似江楼月,南北东西。 南北东西,只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏。 暂满还亏,待得团圆是几时。吕本中 《采桑子》在浩瀚的唐宋诗词里,众位诗词巨匠将自己对理想的讴歌,对未来的向往,对爱情的礼赞,对生命的叹息,对命运的无奈都融入月的世界里,在月光笼罩下倾诉一腔情怀。不论是悲、欢、离、合,都融入朗朗的明月,在物我合一中达到灵魂的飞升,以至于今天的我们读来仍余韵袅袅,荡气回肠…… 作业:加深对古诗词中“月”这一意象的理解。

《夺分王》上相关练习。

“声律风骨兼备”的盛唐诗

盛唐诗歌就时间上来说,是指开元、天宝至大历初年的诗歌。就诗歌特征来说,主要是指盛唐诗人所创作的诗歌具有高昂雄浑、阔大恢宏的盛唐气象。所谓“声律风骨兼备”是就这一时期的诗歌内容和形式而言的。

盛唐诗歌的风骨主要包括:

①诗人们能从观察宇宙历史的发展规律的高度对时代与人生进行积极思考;

②诗人们在追求建功立业的道路上,显示了强烈的自信心和铮铮傲骨;

③崇尚独立人格和高洁品质,这使他们的追求功名的热情少了些庸俗气,具有了理想的光彩。 盛唐诗歌的声律完备主要是指律诗体裁的成熟和普及,诗人们已经能娴熟地使用这一体裁表情达意并且将它发挥到了极致(杜甫是典型代表)。古体与律诗的截然划分,以及歌行与绝句的兴盛,都是盛唐诗歌达到高潮的标志。

代表诗人与诗歌:

1、高适、岑参的边塞诗。

2、王维、孟浩然的山水田园诗。

3、豪放飘逸的李白诗

4、沉郁顿挫的杜甫诗。

有人说“月亮是悬挂在天上的一首诗”。的确,在月亮上载满了人类最美好的情感。望 月 怀 远

张 九 龄通过明月寄托相思学习目标1、情与景的完美结合,清丽而深远的意境。2、关于“月”的意象【生平简介】

张九龄一名博物,字子寿,韶州曲江人。是唐代著名的宰相,后受奸相李林甫陷害,于开元二十五年(七三七)贬为荆州长史。在用人方面主张任用“智能之士”,注意选择州县官。对安禄山的反叛野心,也早有觉察,并建议唐玄宗及早诛灭,但未被采纳。他在执政时敢于谏诤,注意援引一些有为之人,当时被称为“贤相”。谥号文献。

张九龄七岁能文,终以诗名。他的诗,有不少是应制之作。但一些赠答、写景、抒情的诗篇,感情真挚、词藻清丽,晚年遭谗言被贬后所作的《感遇》诗十二首,风格转向朴实而且遒劲寄兴讽喻,与陈子昂的《感遇》诗相近,对扭转初唐以来形式主义诗风有所贡献。后人评论唐诗的转变,多以陈、张并称。清朝人士刘熙载在《艺概·诗概》中说道:陈子昂、张九龄“独能超出一格,为李、杜开先”。 望月怀远

张九龄

海上生明月,

天涯共此时。

情人怨遥夜,

竟夕起相思。

灭烛怜光满,

披衣觉露滋。

不堪盈手赠,

还寝梦佳期。注释:

遥夜:漫漫长夜

竟夕:整个晚上

怜:怜惜

滋:滋润

不堪:不能

盈手:满手,意

谓把月光

捧在手中

佳期:指聚首的

时候【诗文解释】

海上升起了一轮明月,远在天涯的人与我同样望月,思念对方。多情的人埋怨漫漫长夜,整个晚上想念亲人。灭了烛灯,月光满屋令人怜爱,披起衣服流连庭院,露水沾挂湿衣衫 。不能把这满手的月光赠给你,还是回去睡觉吧,希望与你在梦里相见。 如何理解“海上生明月”中的“生”字?“生”在此可诠释为“生出”. 今夜的水月以大海为媒介,“合则生”.月共潮生之后,月便具有了生命, “一个‘生’字,就赋予了明月与潮水以活泼的生命.”自此江月便相伴相随,形影不离,尽性展示海上明月的美和情趣.“天涯共此时”:由景入情,转入“怀远”。一个“共”字使句子具有两层含义:一是诗人与远在天涯的伊人共此一轮明月;二是融融月光洒满人间,天下离人此时都在望月怀远。一下子把自己的怀远之情与天下人共通的怀远之情融合在一起,情景交融,感情真挚,不仅形成诗歌内容的不确定性,还产生一种含蓄蕴藉之美。

“天涯共此时”怎么理解?情人怨遥夜,竟夕起相思三四两句,以“怨”字为中心,以“竟夕”呼应“遥夜”,上承开头两句。终夜相思不能入睡,于是灭烛披衣,步出门庭,这皎洁的明月是这样撩人心绪,使人更难以入睡。【赏析】灭烛怜光满,披衣觉露滋。月华如此美好,光彩照人,诗人不由得吹灭,披衣踱出房间,凝神望月,而这一轮明月啊,竟是如此撩人思绪,诗人不禁久久伫立,直到露水沾湿了衣服才知夜深。“露滋”形象地写出了诗人凝神望月而相思难抑的情形。【赏析】不堪盈手赠,还寝梦佳期。月光是如此皎洁,伸出手去,满手皆是,可是却无法送给对方以表相思,只好回房就寝,希望在梦中相会。此联构思精巧,意境幽情,并化用古人诗句,写出了诗人的怅惘和失意。【赏析】本诗的思想感情是什么?

由题目“望月怀远”可见是借助月亮怀念远方的亲人,表达思念之情。

【诗文赏析】

这是一首望月怀人的诗。由望月引起相思,竟彻夜不眠,月光是引起相思的原因,又是相思的见证。诗人通过写主人公的动作表达了主人公的内心情感。

全诗意境雄浑而又幽清,语言形象真切,情与景有机地交融在一起,温婉缠绵,回味无穷。 艺术手法赏析衬托“披衣觉露滋”中的“滋”用得很好,衣服湿了,说明自己站在外面的时间很长了,此处用了反衬的手法形象地写出自己的凝神而相思难抑的情形。艺术手法赏析情景相生情与景完美结合,营造了清丽而深远的意境。诗中通过描绘人物的动作和细节传达情思,构思巧妙。全诗围绕“望月”而展开,从望月写到怀人,从灭炷写到披衣,由室内写到室外,又由室外回到室内,从月升写到月沉,由相思写到入梦。由景入情,情景相生。本诗中表现力最强的是哪个意象?月亮作为唐宋诗人最钟爱的诗歌意象,频繁出现在唐宋浩如烟海的诗词作品中。就像苏轼《水调歌头》中所言:“人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全”,“月”这一意象寄托着诗人们悲欢离合的主观情思。月下面就从“悲”“欢”“离”“合”四个层面分析唐宋诗词中“月”的意象。 一、悲——永恒与无常

春花秋月何时了,往事知多少?小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。(《虞美人》)

江畔何人初见月,江月何年初照人。

人生代代无穷已,江月年年只相似。

不知江月待何人,但见长江送流水。

二十四桥仍在,波心荡,冷月无声。念桥边红药,年年知为谁生! 《扬州慢》姜夔

二、欢——美人、爱情月上柳梢头,人约黄昏后。 《生查子》欧阳修

花前月下暂相逢,苦恨阻从容。何况酒醒梦断,花谢月朦胧。花不尽,月无穷,两心同。此时愿作,杨柳千丝,绊惹春风。《诉衷情》张先2、其他美好的事物明月松间照,清泉石上流。 王维

明月别枝惊鹊,清风半夜鸣蝉。辛弃疾

夜深静卧百虫绝,清月出岭光入扉。韩愈 《山石》 总之,在唐宋诗人的笔下不论是描绘美人,美景还是抒写爱情的作品,都频繁使用“月”的意象,将款款深情和欢欣喜悦寄托于明月。此时的月不是冷清,不是悲愁,而是在诗人含情脉脉的眼中幻化为温情与喜悦,浪漫与温馨。 三、离——分别、思念我寄愁心与明月,随君直到夜郎西。《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》李白

云中谁寄锦书来? 雁字回时,月满西楼。《一剪梅》李清照

无言独上西楼,月如钩,寂寞梧桐深院锁清秋。李煜《相见欢》四、合——团聚、团圆 露从今夜白,月是故乡明。杜甫《月夜忆舍弟》

恨君不似江楼月,南北东西。 南北东西,只有相随无别离。恨君却似江楼月,暂满还亏。 暂满还亏,待得团圆是几时。吕本中 《采桑子》在浩瀚的唐宋诗词里,众位诗词巨匠将自己对理想的讴歌,对未来的向往,对爱情的礼赞,对生命的叹息,对命运的无奈都融入月的世界里,在月光笼罩下倾诉一腔情怀。不论是悲、欢、离、合,都融入朗朗的明月,在物我合一中达到灵魂的飞升,以至于今天的我们读来仍余韵袅袅,荡气回肠…… 作业:加深对古诗词中“月”这一意象的理解。

《夺分王》上相关练习。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录