高中语文苏教版选修《答司马谏议书》课件(51张)

文档属性

| 名称 | 高中语文苏教版选修《答司马谏议书》课件(51张) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2017-05-25 13:42:30 | ||

图片预览

文档简介

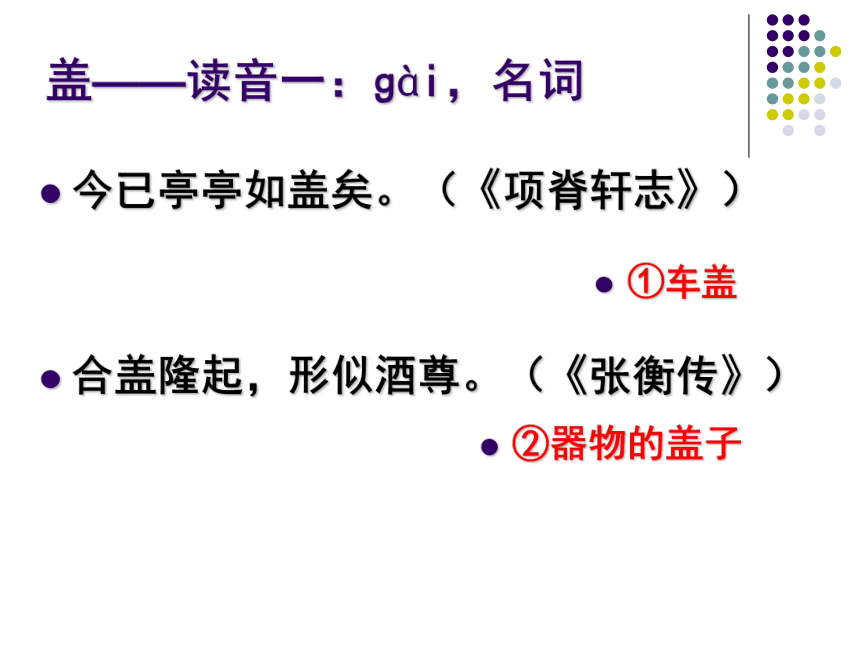

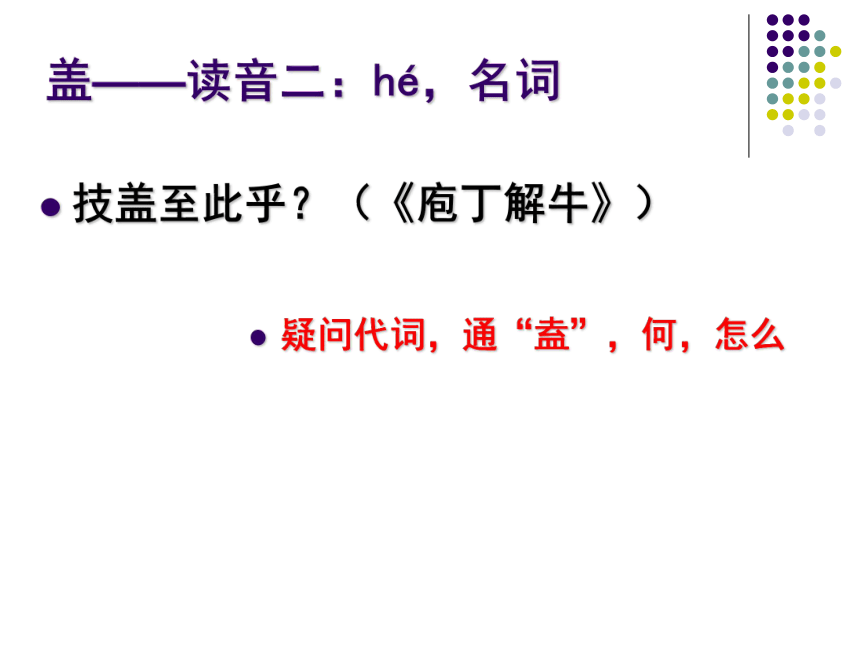

课件51张PPT。高考120个文言实词——盖盖——读音一:ɡài,名词今已亭亭如盖矣。(《项脊轩志》)

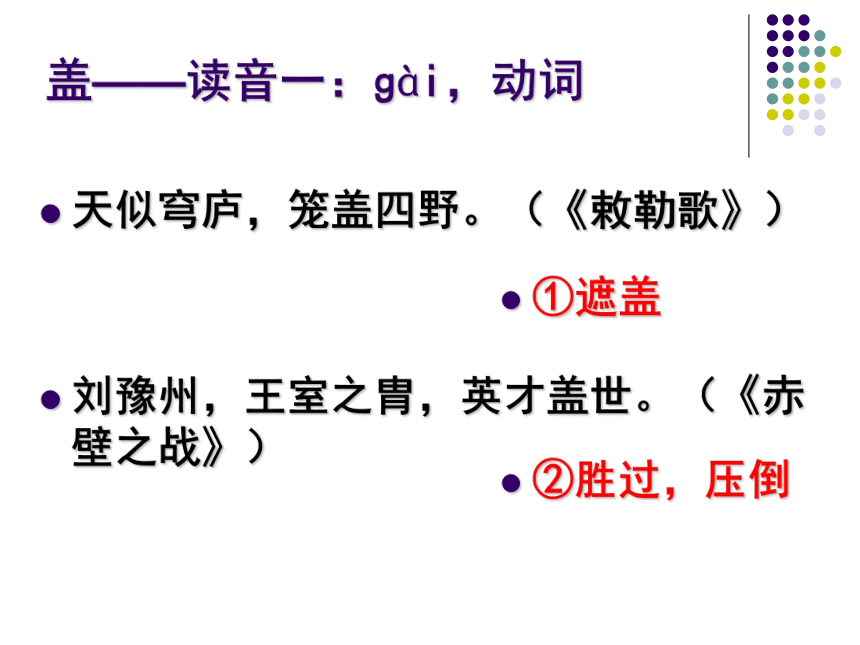

合盖隆起,形似酒尊。(《张衡传》)①车盖②器物的盖子盖——读音一:ɡài,动词天似穹庐,笼盖四野。(《敕勒歌》)

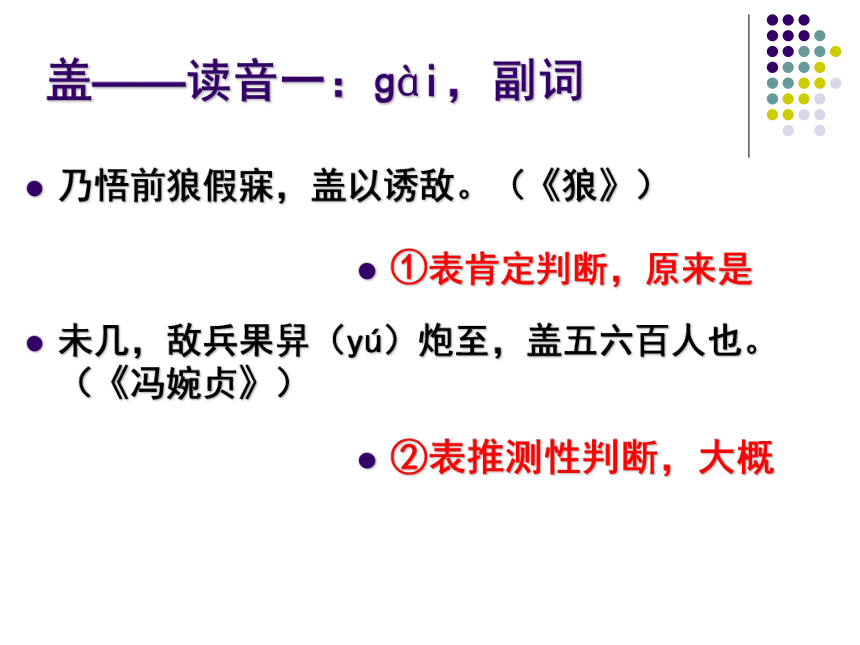

刘豫州,王室之胄,英才盖世。(《赤壁之战》)①遮盖②胜过,压倒盖——读音一:ɡài,副词乃悟前狼假寐,盖以诱敌。(《狼》)

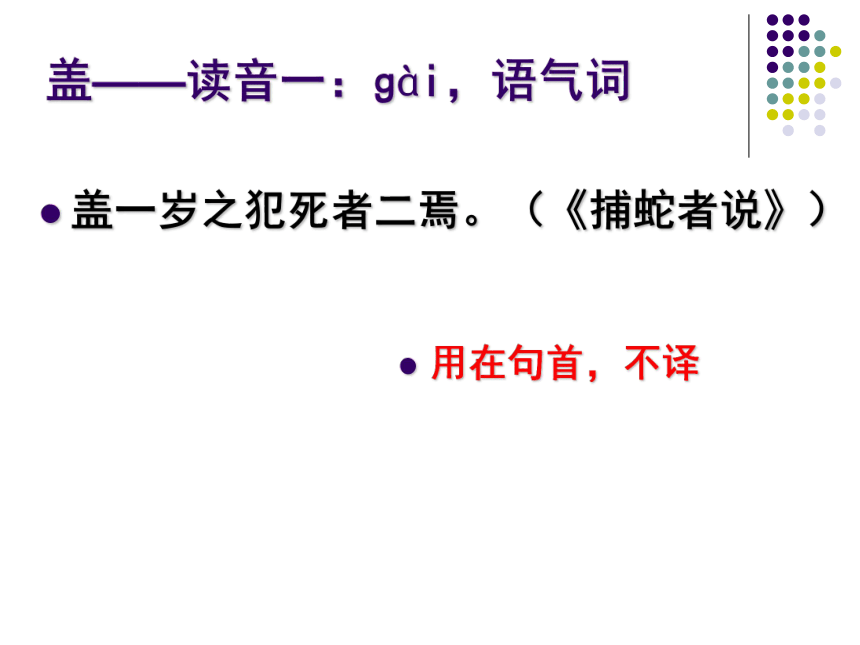

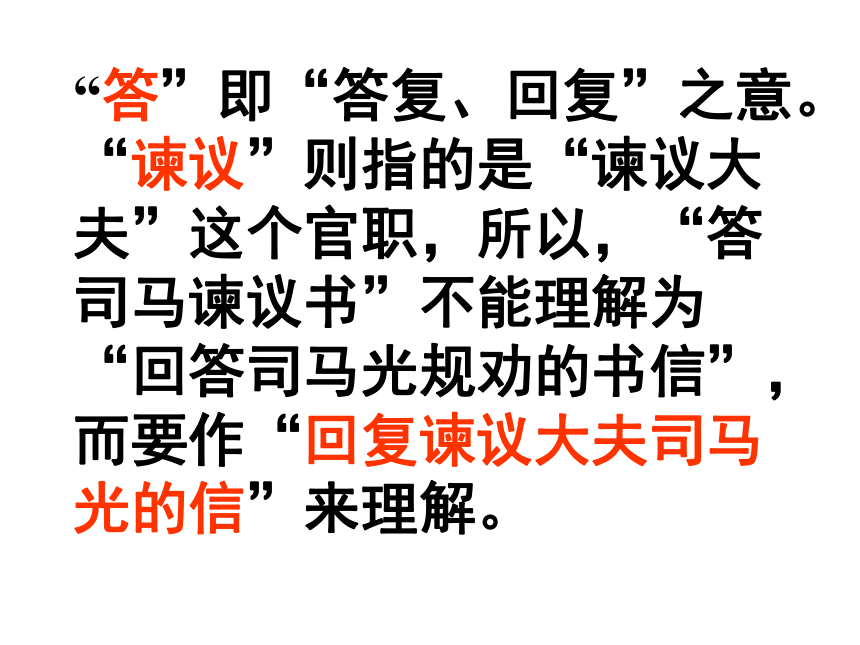

未几,敌兵果舁(yú)炮至,盖五六百人也。(《冯婉贞》)①表肯定判断,原来是②表推测性判断,大概盖——读音一:ɡài,语气词盖一岁之犯死者二焉。(《捕蛇者说》)用在句首,不译盖——读音二:hé,名词技盖至此乎?(《庖丁解牛》)疑问代词,通“盍”,何,怎么“答”即“答复、回复”之意。“谏议”则指的是“谏议大夫”这个官职,所以,“答司马谏议书”不能理解为“回答司马光规劝的书信”,而要作“回复谏议大夫司马光的信”来理解。

答司马谏议书 王安石 第一项作家作品

王安石,字介甫,号半山,抚州临川人,晚年退居江宁,封荆国公,世称王荆公,他是北宋著名的政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。作品有《临川先生文集》。第一项作家作品

本文选自《王临川集》。王安石,字介甫,晚年号半山,临川人(江西 省),曾被封为荆国公,世称王荆公,卒谥文,又称王文公。他是北宋著名的政治家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张为文应“有补于世”,“以适用为本”。(中国有“诗言志”传统)他的著作有《临川先生文集》、《王荆公诗文集》。(二)文体辨析 “书”是古老而具有强大生命力的应用文。

我国古代以“书”名篇的文章主要有两种类别:

一种是处理公务的公文;

一种是私人交往的“书信”。(二)文体辨析 先秦时期,“君臣同书”,“书”成为君臣之间来往的陈政议事的公文。

书信真正脱离公牍性质、成为个人交流思想感情的工具,约始于汉代,如司马迁的《报任安书》、杨恽的《报孙会宗书》、马援的《诫兄子严敦书》等。《答司马谏议书》属于书信性质。

本文是书信体文章的典范之作。 第二项文体知识

本文是书信体驳论文。全文主要驳斥以司马谏议为代表的保守派对新法的指责,所以属驳论文。王安石的说理文见识高超、论辩犀利。

全文立论的论点是针对司马光认为新法“侵官、生事、征利、拒谏、致怨”的指责,指出儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。从而说明变法是正确的。司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥马司光的谬论,揭露出他们保守、腐朽的本质,表示出作者坚持改革,绝不为流言俗语所动的决心。 “书”是古代的一种文体,就是书信的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的。信题多为“报……书”、“与……书”、“上……书”、“答……书”等等,如:《报任安书》(司马迁)、《与朱元思书》(吴均)、《上枢密韩太尉书》(苏辙)、《答司马谏议书》(王安石)。 写作背景:北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。保守派代表人物司马光一再致书王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。字词积累:再三考虑。批驳法则,计划。揣度,估量,考虑。课文串讲:某启:昨日蒙教。窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也,

某:古人在信稿上用“某”,代替自己的名。

窃:我私下,谦词。

每:往往,常常。

术:方术,方法,这里指政治主张。虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨;重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

重:又。

反复:指书信往来。

具道所以:详细说明这样做的理由。

见恕:原谅我。盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

儒者:这里指读书人。

侵官:侵犯官员的职权。

征利:与民争利。

以致:因而招致。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。

修之于朝廷:在朝廷上讨论修改。

举:施行,推行。

辟:驳斥,抨击。

难:责难。

壬人:善以巧言献媚的人。壬:“佞”的假借字。至于怨诽之多,则固前知其如此也。人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

固前知:本来事先就知道。

恤:忧虑,顾念。

汹汹然:大吵大闹的样子。盘庚之迁,胥怨民也,非特朝廷士大夫而已。盘庚不为怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见悔故也。

胥:相与。

特:仅仅。

度:计划。

度(duó):估计,考虑。

是:认定做得对。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

膏泽斯民:施恩泽给这些人民。

事事:做事。前一“事”字是动词,后一“事”字是名词。

守:墨守。

知:领教。无由会晤,不任区区向往之至。

无由:没有机会。

不任:不胜。

区区:谦辞,用于自称。高考120个文言实词——胜胜——读音一:shèng此五者,知胜之道也。(《谋攻》)

(1)名词,胜利

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。(《六国论》)

(2)动词,战胜,取胜胜——读音一:shèng(3)形容词

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。(《岳阳楼记》)

①优美的

童子何知,躬逢胜饯。(《滕王阁序》)

③盛大的胜——读音二:shēng沛公不胜桮杓(bēi sháo),不能辞。(《鸿门宴》)

(1)动词,禁得住,忍得住

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。(《寡人之于国也》)

(2)副词,尽,完翻译下列句子1、重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。重点字词:

重念: 视遇厚:

反复: 宜:

卤莽: 具:

所以: 冀:

见恕: 又想到您看待我一向很好,对于书信往来是不应简慢无礼的,因而我在详细地说出我所以这样做的理由,希望您或许能够谅解我。 2、盖儒者所争,尤在于名实;名实已明,而天下之理得矣。 我们读书人所要争论的,特别是在“名称”(概念、理论)与“实际”是否符合上。“名称”与“实际”的关系明确了,天下的真理也就有正确的认识了。 3、今君实所以见教者……现在君实用来指教我的。

见教者:指教我的问题(内容)。 4、某则以为受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。 我却认为接受皇上的命令,议订法令制度,又在朝廷上修正、决定,用来交给主管官署去执行,不算是“侵官”。 5、辟邪说,难壬人,不为拒谏。重点字词:

辟: 难:

壬人: 拒谏: 1、从文中看,王安石为什么要进行这场变法?提示:

(1)人——“习于苟且” (2)士大夫——“不恤国事”“同俗自媚于众”

(3)上—— “欲变此” 2、实施变法时,出现了怎样的情形?

司马光认为出现这种情形的原因是什么?提示:

(1)天下——“怨谤”;

众——“汹汹然”。(2)他们认为是王安石在变法中,“侵官、生事、征利、拒谏”造成的。

追问:“侵官、生事、征利、拒谏”在文中具体指什么?

3、王安石认为出现这种情形的原因是什么? 4、王安石对变法持怎样的态度?文中哪些语句集中体现了他的这种态度?提示:上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之 提示:坚持变法,义无反顾。集中体现立场的语句:“度义而后动,是而不见可悔故也。”“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。” 5、你觉得天下人“怨谤”“汹汹然”

的根本原因是什么?

提示:6、文章第三段作者引用“盘庚迁都”这一历史典故的意图是什么? 作者引用“盘庚迁都”的历史典故意在表明自己坚持变法的决心决不动摇。 7、这段文字还揭露了什么问题?揭露了士大夫不恤国事、专以向众人献媚取宠为能事的丑恶嘴脸。

8、本文是一篇书信体的驳论文,作者批驳了司马光的什么观点?“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

(“侵官、生事、征利、拒谏、致谤”) 9、作者认为判断是非的原则是什么?名实已明,而天下之理得矣。

(名实相符是辩别是非的原则 ) 10、作者重点批驳对方的什么观点?这样批驳有什么好处?“(变法)以致天下怨谤也”(致谤) 抓住要点、驳倒要点,司马光信中其他的细支末节也就不攻自破。言简意明,要言不烦,理足气盛,毫不枝蔓。 “盖儒者所争,尤在于名实”司马光:王安石:侵官 生事 征利 拒谏天下怨谤难壬人

辟邪说

为天下理财

以兴利除弊

举先王之政

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主前知其如此

怨诽之多,第三项结构分析

(1)划分本文层次,并概括大意。

本文共4个自然段,分为4部分:

第一段:交代写信的缘由。

第二段:针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥。

第三段:分析反对派对新法声势汹汹、怨恨、诽谤的原因,并表示对失大夫不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满。

第四段:书信常规的结束语。

(2)结构图:

┏ 一、交代写信的缘由 ┓

答司马谏议书┫ 二、驳斥谬论 ┣ 针锋相对

┃ 三、分析原因 ┃ 态度坚决

┗ 四、书信常规的结 ┛

第四项写作特点

第一,行文简洁,结构严谨,没有枝蔓。

第二,论证方法多样。

1)直接反驳,如为天下理财,不为征利。

2)举出根据进行反驳,如“某则以谓受命于人主,议法度而 修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”

3)举出史实进行反驳,举出历史的事实来进行反驳。

第三,气势磅礴,寓刚于柔。

1)立足于理,理足则气势。

2)擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

3)擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?”课堂检测“不恤国事”中的“恤”字,其意思是: ( B ) A)忧愁 B)顾念 C)怜悯 D)单薄 下列句中加点字词在文中的意思,不正确的一项是: ( ) A、以致天下怨谤也 致:招致

B、某则以谓受命于人主 以谓:认为。

C、举先王之政,以兴利除弊 举:列举。

D、非特朝廷士大夫而已 特:仅仅。C下列句中加点的“见”字意思与其他三项不同的一项是 : ( )

A、今君实所以见教者

B、冀君实或见恕也

C、终必不蒙见察

D、是而不见可悔故也D选出与“某则以为受命于人主”中“某”指代的人称相同的一项 : ( )

A、王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

B、更若役,复若赋,则何如

C、尔其无忘乃父之志

D、盖余所至,比其好游者不能十一 D

合盖隆起,形似酒尊。(《张衡传》)①车盖②器物的盖子盖——读音一:ɡài,动词天似穹庐,笼盖四野。(《敕勒歌》)

刘豫州,王室之胄,英才盖世。(《赤壁之战》)①遮盖②胜过,压倒盖——读音一:ɡài,副词乃悟前狼假寐,盖以诱敌。(《狼》)

未几,敌兵果舁(yú)炮至,盖五六百人也。(《冯婉贞》)①表肯定判断,原来是②表推测性判断,大概盖——读音一:ɡài,语气词盖一岁之犯死者二焉。(《捕蛇者说》)用在句首,不译盖——读音二:hé,名词技盖至此乎?(《庖丁解牛》)疑问代词,通“盍”,何,怎么“答”即“答复、回复”之意。“谏议”则指的是“谏议大夫”这个官职,所以,“答司马谏议书”不能理解为“回答司马光规劝的书信”,而要作“回复谏议大夫司马光的信”来理解。

答司马谏议书 王安石 第一项作家作品

王安石,字介甫,号半山,抚州临川人,晚年退居江宁,封荆国公,世称王荆公,他是北宋著名的政治家、文学家,“唐宋八大家”之一。作品有《临川先生文集》。第一项作家作品

本文选自《王临川集》。王安石,字介甫,晚年号半山,临川人(江西 省),曾被封为荆国公,世称王荆公,卒谥文,又称王文公。他是北宋著名的政治家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张为文应“有补于世”,“以适用为本”。(中国有“诗言志”传统)他的著作有《临川先生文集》、《王荆公诗文集》。(二)文体辨析 “书”是古老而具有强大生命力的应用文。

我国古代以“书”名篇的文章主要有两种类别:

一种是处理公务的公文;

一种是私人交往的“书信”。(二)文体辨析 先秦时期,“君臣同书”,“书”成为君臣之间来往的陈政议事的公文。

书信真正脱离公牍性质、成为个人交流思想感情的工具,约始于汉代,如司马迁的《报任安书》、杨恽的《报孙会宗书》、马援的《诫兄子严敦书》等。《答司马谏议书》属于书信性质。

本文是书信体文章的典范之作。 第二项文体知识

本文是书信体驳论文。全文主要驳斥以司马谏议为代表的保守派对新法的指责,所以属驳论文。王安石的说理文见识高超、论辩犀利。

全文立论的论点是针对司马光认为新法“侵官、生事、征利、拒谏、致怨”的指责,指出儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。从而说明变法是正确的。司马光的攻击名实不符,全是谬论。文章逐条驳斥马司光的谬论,揭露出他们保守、腐朽的本质,表示出作者坚持改革,绝不为流言俗语所动的决心。 “书”是古代的一种文体,就是书信的意思。古人写信,多有题目,说明是写给谁的。信题多为“报……书”、“与……书”、“上……书”、“答……书”等等,如:《报任安书》(司马迁)、《与朱元思书》(吴均)、《上枢密韩太尉书》(苏辙)、《答司马谏议书》(王安石)。 写作背景:北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。保守派代表人物司马光一再致书王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。字词积累:再三考虑。批驳法则,计划。揣度,估量,考虑。课文串讲:某启:昨日蒙教。窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也,

某:古人在信稿上用“某”,代替自己的名。

窃:我私下,谦词。

每:往往,常常。

术:方术,方法,这里指政治主张。虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨;重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

重:又。

反复:指书信往来。

具道所以:详细说明这样做的理由。

见恕:原谅我。盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

儒者:这里指读书人。

侵官:侵犯官员的职权。

征利:与民争利。

以致:因而招致。某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。

修之于朝廷:在朝廷上讨论修改。

举:施行,推行。

辟:驳斥,抨击。

难:责难。

壬人:善以巧言献媚的人。壬:“佞”的假借字。至于怨诽之多,则固前知其如此也。人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

固前知:本来事先就知道。

恤:忧虑,顾念。

汹汹然:大吵大闹的样子。盘庚之迁,胥怨民也,非特朝廷士大夫而已。盘庚不为怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见悔故也。

胥:相与。

特:仅仅。

度:计划。

度(duó):估计,考虑。

是:认定做得对。如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

膏泽斯民:施恩泽给这些人民。

事事:做事。前一“事”字是动词,后一“事”字是名词。

守:墨守。

知:领教。无由会晤,不任区区向往之至。

无由:没有机会。

不任:不胜。

区区:谦辞,用于自称。高考120个文言实词——胜胜——读音一:shèng此五者,知胜之道也。(《谋攻》)

(1)名词,胜利

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势。(《六国论》)

(2)动词,战胜,取胜胜——读音一:shèng(3)形容词

予观夫巴陵胜状,在洞庭一湖。(《岳阳楼记》)

①优美的

童子何知,躬逢胜饯。(《滕王阁序》)

③盛大的胜——读音二:shēng沛公不胜桮杓(bēi sháo),不能辞。(《鸿门宴》)

(1)动词,禁得住,忍得住

斧斤以时入山林,材木不可胜用也。(《寡人之于国也》)

(2)副词,尽,完翻译下列句子1、重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。重点字词:

重念: 视遇厚:

反复: 宜:

卤莽: 具:

所以: 冀:

见恕: 又想到您看待我一向很好,对于书信往来是不应简慢无礼的,因而我在详细地说出我所以这样做的理由,希望您或许能够谅解我。 2、盖儒者所争,尤在于名实;名实已明,而天下之理得矣。 我们读书人所要争论的,特别是在“名称”(概念、理论)与“实际”是否符合上。“名称”与“实际”的关系明确了,天下的真理也就有正确的认识了。 3、今君实所以见教者……现在君实用来指教我的。

见教者:指教我的问题(内容)。 4、某则以为受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官。 我却认为接受皇上的命令,议订法令制度,又在朝廷上修正、决定,用来交给主管官署去执行,不算是“侵官”。 5、辟邪说,难壬人,不为拒谏。重点字词:

辟: 难:

壬人: 拒谏: 1、从文中看,王安石为什么要进行这场变法?提示:

(1)人——“习于苟且” (2)士大夫——“不恤国事”“同俗自媚于众”

(3)上—— “欲变此” 2、实施变法时,出现了怎样的情形?

司马光认为出现这种情形的原因是什么?提示:

(1)天下——“怨谤”;

众——“汹汹然”。(2)他们认为是王安石在变法中,“侵官、生事、征利、拒谏”造成的。

追问:“侵官、生事、征利、拒谏”在文中具体指什么?

3、王安石认为出现这种情形的原因是什么? 4、王安石对变法持怎样的态度?文中哪些语句集中体现了他的这种态度?提示:上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之 提示:坚持变法,义无反顾。集中体现立场的语句:“度义而后动,是而不见可悔故也。”“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。” 5、你觉得天下人“怨谤”“汹汹然”

的根本原因是什么?

提示:6、文章第三段作者引用“盘庚迁都”这一历史典故的意图是什么? 作者引用“盘庚迁都”的历史典故意在表明自己坚持变法的决心决不动摇。 7、这段文字还揭露了什么问题?揭露了士大夫不恤国事、专以向众人献媚取宠为能事的丑恶嘴脸。

8、本文是一篇书信体的驳论文,作者批驳了司马光的什么观点?“侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。”

(“侵官、生事、征利、拒谏、致谤”) 9、作者认为判断是非的原则是什么?名实已明,而天下之理得矣。

(名实相符是辩别是非的原则 ) 10、作者重点批驳对方的什么观点?这样批驳有什么好处?“(变法)以致天下怨谤也”(致谤) 抓住要点、驳倒要点,司马光信中其他的细支末节也就不攻自破。言简意明,要言不烦,理足气盛,毫不枝蔓。 “盖儒者所争,尤在于名实”司马光:王安石:侵官 生事 征利 拒谏天下怨谤难壬人

辟邪说

为天下理财

以兴利除弊

举先王之政

授之于有司

修之于朝廷

受命于人主前知其如此

怨诽之多,第三项结构分析

(1)划分本文层次,并概括大意。

本文共4个自然段,分为4部分:

第一段:交代写信的缘由。

第二段:针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥。

第三段:分析反对派对新法声势汹汹、怨恨、诽谤的原因,并表示对失大夫不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满。

第四段:书信常规的结束语。

(2)结构图:

┏ 一、交代写信的缘由 ┓

答司马谏议书┫ 二、驳斥谬论 ┣ 针锋相对

┃ 三、分析原因 ┃ 态度坚决

┗ 四、书信常规的结 ┛

第四项写作特点

第一,行文简洁,结构严谨,没有枝蔓。

第二,论证方法多样。

1)直接反驳,如为天下理财,不为征利。

2)举出根据进行反驳,如“某则以谓受命于人主,议法度而 修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官”

3)举出史实进行反驳,举出历史的事实来进行反驳。

第三,气势磅礴,寓刚于柔。

1)立足于理,理足则气势。

2)擅于排比,连用排比驳斥对方,则势如破竹,无可阻挡。

3)擅用反语,如“欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?”课堂检测“不恤国事”中的“恤”字,其意思是: ( B ) A)忧愁 B)顾念 C)怜悯 D)单薄 下列句中加点字词在文中的意思,不正确的一项是: ( ) A、以致天下怨谤也 致:招致

B、某则以谓受命于人主 以谓:认为。

C、举先王之政,以兴利除弊 举:列举。

D、非特朝廷士大夫而已 特:仅仅。C下列句中加点的“见”字意思与其他三项不同的一项是 : ( )

A、今君实所以见教者

B、冀君实或见恕也

C、终必不蒙见察

D、是而不见可悔故也D选出与“某则以为受命于人主”中“某”指代的人称相同的一项 : ( )

A、王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

B、更若役,复若赋,则何如

C、尔其无忘乃父之志

D、盖余所至,比其好游者不能十一 D

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录