第1课 我的母亲 学案

图片预览

文档简介

在众多的文学体裁中,散文是疆域最为广阔的一种文体。本专题以“活生生的‘这一个’”为题,从记人散文的角度,来展现散文艺术的思想和美感。

记人散文以记述作者所熟悉的人物为主,通过记叙与人物有关的事迹来表现人物,表达作者对所记人物的情感、看法、意向等。它可以记一个人,记一个人的一生,一段生命历程,一个侧面,一个细节,一个生活场景;也可以记一组人物,一群人物。记人散文像通讯、报告文学一样,记述的是真人真事,不能像小说那样虚构。

本专题六篇散文写了六个不同层次的人物形象。

《我的母亲》

胡适先生回顾了自己所走过的道路,把深情的目光投向母亲,用朴实的文字表达了对母亲深切的怀念。

《 我的一位国

文老师》

梁实秋先生的散文名作,他用幽默风趣而又饱含深情的笔调刻画了一位貌丑性凶但却敬业爱生的独特的老师形象。

《画人记》

本文属于人物小品,作者贾平凹用简练的笔触刻画了极为生动的“画人”形象——虽然生活在基层,默默无闻,但都对书画艺术孜孜以求。

《把栏杆拍遍》

作者梁衡为我们塑造了爱国词人辛弃疾的形象,他以宏大的历史视野,选取了八首辛词,勾勒出辛弃疾的生平经历。

《父亲》

作者没有用惊人的话语,也没有写曲折的情节,却为我们塑造了一位默默奉献、不求回报的农民父亲形象,真是父爱如山,大爱无言。

《女歌手》

俄罗斯散文家阿斯塔菲耶夫带领我们领略俄罗斯的异域风情。

第1课我的母亲

对应学生用书P1

一、字音辨读

1.文绉绉(zhōu) 2.麇先生(jūn)

3.绰号(chuò) 4.庶祖母(shù)

5.吹笙(shēnɡ) 6.摹画(mó)

7.眼翳(yì) 8.舔去(tiǎn)

9.调度(diào) 10.侮辱(wǔ)

二、字形辨识

1. 2.

3. 4.

5. 6.

三、词语辨析

1.居然·竟然·果然

辨析

例句

2.提议·建议

辨析

例句

3.宽恕·宽容

辨析

例句

四、熟语释义

1.文绉绉:形容人谈吐、举止文雅的样子。

2.面红耳热:形容因急躁、害羞等脸上发红的样子。

3.待人接物:泛指人与人的社会交往,比喻做人做事。

对应学生用书P2

一、走近作者

胡适(1891—1962),字希强,参加“庚款”留美考试后改名适,字适之,学名洪骍,笔名天风、藏晖等。安徽绩溪人。现代著名学者、诗人、历史家、文学家、哲学家。胡适因提倡文学革命而成为新文化运动的领袖之一。兴趣广泛,作为学者,他在文学、哲学、史学、考据学、教育学、伦理学、红学等诸多领域都有研究。历任北京大学教授、北大文学院院长、中华民国驻美利坚合众国特命全权大使、美国国会图书馆东方部名誉顾问、北京大学校长、中央研究院院士、普林斯顿大学葛思德东方图书馆馆长、台北中央研究院院长等职。胡适还是中国自由主义的先驱。

胡适深受赫胥黎与杜威的影响,自称赫胥黎教他怎样怀疑,杜威教他怎样思想。因此胡适毕生宣扬自由主义,提倡怀疑主义,并以《新青年》月刊为阵地,宣传民主、科学。毕生倡言“大胆的假设,小心的求证”、“言必有证”的治学方法。

二、相关背景

本文是胡适所写自传的一部分,回忆的是他的母亲。胡适的母亲冯顺弟,是安徽绩溪县中屯人。她16岁嫁给当时已48岁的胡适的父亲胡传做填房,3年后胡适出生。在胡适母亲23岁时,胡适的父亲不幸去世。年纪轻轻就丧了夫,做了寡妇,这是一个中国妇女最大的不幸!而当时胡传前妻曹氏所养的儿女都比胡适的母亲大,再加上家业中落,经济困窘,“困苦艰难有非外人所能喻者”。所以胡适的母亲是一个特别家庭特殊时期的特别的母亲,要抚养自己的儿子,又要支撑整个家庭,需要承受怎样的苦痛和压力,需要具备怎样的智慧和品德?

三、主旨把握

文章内容翔实,饱含感情,把作者的成长与母亲教育紧紧联系在一起,着重写出母亲对自己“做人的训练”,对自己少年时代乃至一生的重大影响,表达了自己对母亲的理解与感激。文章既写出了母亲含辛茹苦教子成龙的追求,又写出了在大家庭环境中作为后母维持家庭关系的艰辛,表达了儿子对母亲的深深敬意和绵绵无尽的怀念。

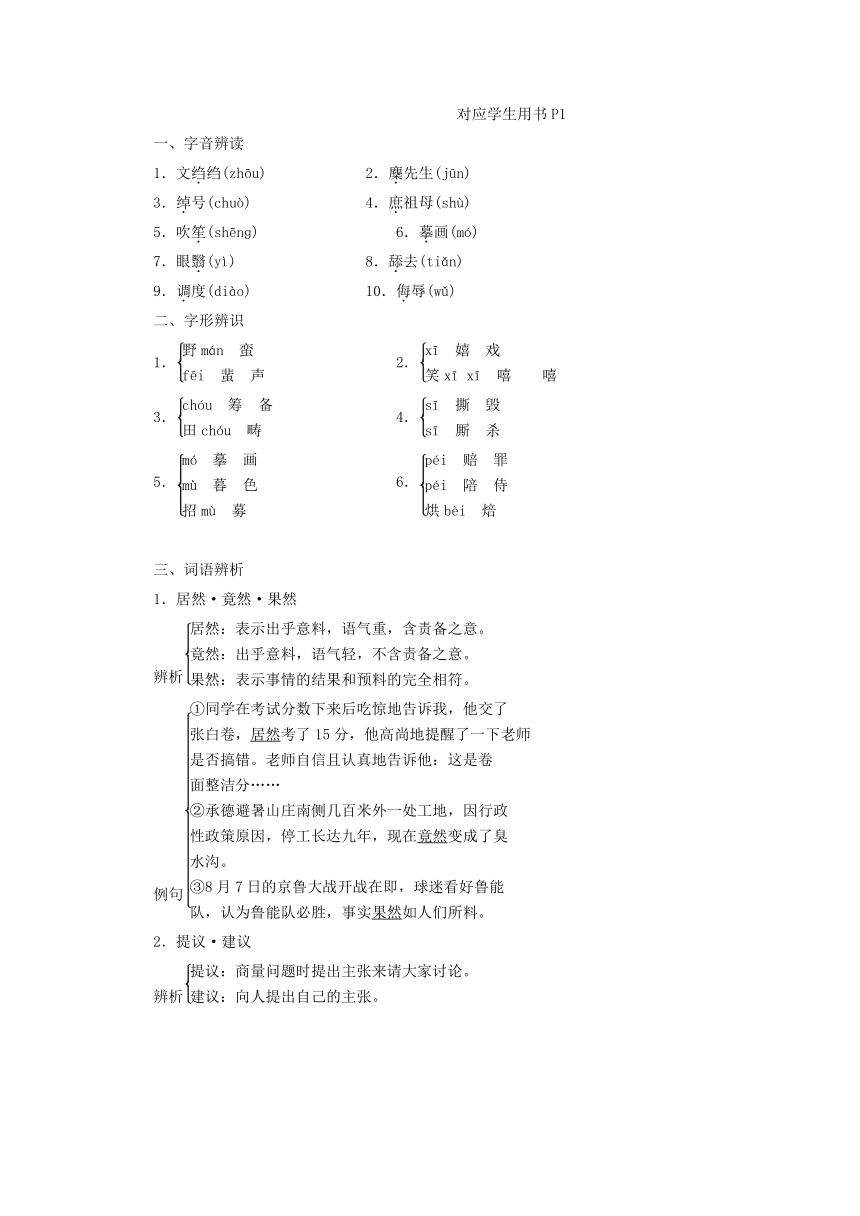

四、结构图示

1.课文标题为“我的母亲”,而文章前三段只有一句提及母亲,而其他内容似与“母亲”无关,这是为什么?

明确:作者写自己在童年生活中只学会了读书与写字两件事,表面上看起来似乎与母亲无关,但实际上蕴含了多方面的内容:

(1)因为母亲的严格要求,“我”才不调皮捣蛋;

(2)“我”小时候体质差,更显示了母亲的艰难;

(3)作者童年只学会了读书与写字,衬托出母亲给“我”做人的训练和教诲的珍贵,体现出“我的恩师便是我的慈母”这一主旨,为下文写母亲做铺垫,更能抒发出对母亲的深厚情感。

2.文章围绕母亲写了哪几件事?这几件事表现了母亲怎样的品性?由此,你认为母亲是一个怎样的人?

明确:共写了以下几件事:

(1)唤我起床,催我上学——谆谆教诲,严格督促。

(2)母亲从不在外人面前打我、骂我——保护孩子自尊心,教子有方。

(3)我说轻薄话,会重重责罚——教之严。

(4)新年之际,大哥的债主讨债,母亲从不迁怒别人——宽容、温和、仁慈。

(5)忍受两个嫂子给她的气,不可再忍时,便以痛哭解心中之苦——宽容忍让。

(6)受“辱”后,非常生气,讨回公道——有刚气。

由此可看出母亲是一个教子有方、对子严格、宽容忍让、仁慈温和、有刚气的人。

3.作者主要写母亲是他的恩师,为什么除了写母亲的训导之外,还用更多的笔墨写她与家人相处的情形?

明确:写母亲与家人相处的情形,是为了体现母亲平时的待人接物以及这些对我的影响。写她以身示范对我的耳濡目染,潜移默化的教育和影响,这不仅写母亲对我的“言教”,更写了母亲对我的“身教”。

4.文章写的事很琐碎,但作者用一句话串起了全文,这句话是什么?请简要分析。

明确:这句话是“在这一点上,我的恩师便是我的慈母”。后文又好几次说了与这句类似的话,如“我母亲管束我最严,她是慈母兼任严父”“这是我的严师,我的慈母”“如果我学得了一丝一毫的好脾气,如果我学得了一点点待人接物的和气,如果我能宽恕人、体谅人——我都得感谢我的慈母”。这几句话都体现了“我”的母亲是“我”的慈母,同时又是“我”的恩师。

全文正是围绕这句话,写出了母亲的优良品质——对自己要求严格,对他人宽容忍耐,对儿子无私奉献。

1.记叙与抒情相融合

这篇文章是作者中年时对自己人生历程的一段回顾,主要采用了记叙的表达方式,辅之以画龙点睛的直抒胸臆。如“犯的事大,她等到晚上人静时,关了房门,先责备我,然后行罚,或罚跪,或拧我的肉。无论怎样重罚,总不许我哭出声音来。她教训儿子不是借此出气叫别人听的”,记叙后抒情,展现母亲对“我”要求之严格。

2.语言质朴,情感真挚

文章语言非常朴实,毫无夸饰之辞,直白、坦诚,仿佛是与知心朋友话往事、拉家常,听凭心泉自然流淌。

3.巧设对比,形象鲜明

本文对母亲的形象塑造比较成功,很重要的一点是得益于对比手法的运用。例如:母亲对“我”要求极其严格,而待人却又极其宽容;对大哥大嫂二嫂极为和善、忍让,而涉及自己的人格时,又非常认真,毫不马虎。

4.细节描写,以小见大

作者选取日常生活中的小事,运用细节描写表现母亲的优良品质。如“她气得坐着发抖,也不许我上床去睡”,又如“她不骂一个人,只哭她的丈夫,哭她自己苦命,留不住她丈夫来照管她”。这些细节表现出母亲的严厉与隐忍。

对应学生用书P3

阅读《我的母亲》选段,完成1~4题。

每天天刚亮时,我母亲便把我喊醒,叫我披衣坐起。我从不知道她醒来坐了多久了。她看我清醒了,便对我说昨天我做错了什么事,说错了什么话,要我认错,要我用功读书。有时候她对我说父亲的种种好处,她说:“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人,你要学他,不要跌他的股。”(跌股便是丢脸,出丑。)她说到伤心处,往往掉下泪来。到天大明时,她才把我的衣服穿好,催我去上早学。学堂门上的锁匙放在先生家里;我先到学堂门口一望,便跑到先生家里去敲门。先生家里有人把锁匙从门缝里递出来,我拿了跑回去,开了门,坐下念生书。十天之中,总有八九天我是第一个去开学堂门的。等到先生来了,我背了生书,才回家吃早饭。

我母亲管束我最严,她是慈母兼任严父。但她从来不在别人面前骂我一句,打我一下,我做错了事,她只对我一望,我看见了她的严厉眼光,便吓住了。犯的事小,她等到第二天早晨我眠醒时才教训我。犯的事大,她等到晚上人静时,关了房门,先责备我,然后行罚,或罚跪,或拧我的肉。无论怎样重罚,总不许我哭出声音来。她教训儿子不是借此出气叫别人听的。

有一个初秋的傍晚,我吃了晚饭,在门口玩,身上只穿着一件单背心。这时候我母亲的妹子玉英姨母在我家住,她怕我冷了,拿了一件小衫出来叫我穿上。我不肯穿,她说:“穿上吧,凉了。”我随口回答:“娘(凉)什么!老子都不老子呀。”我刚说了这一句,一抬头,看见母亲从家里走出,我赶快把小衫穿上。但她已听见这句轻薄的话了。晚上人静后,她罚我跪下,重重地责罚了一顿。她说:“你没了老子,是多么得意的事!好用来说嘴!”她气得坐着发抖,也不许我上床去睡。我跪着哭,用手擦眼泪,不知擦进了什么微菌,后来足足害了一年多的眼翳病。医来医去,总医不好。我母亲心里又悔又急,听说眼翳可以用舌头舔去,有一夜她把我叫醒,她真用舌头舔我的病眼。这是我的严师,我的慈母。

1.母亲对“我”说:“你总要踏上你老子的脚步。我一生只晓得这一个完全的人,你要学他,不要跌他的股。”怎样理解这句话中的“总要踏上你老子的脚步”和“完全的人”的意思?这时,胡适的父亲已不在人世,母亲为什么还要告诫儿子“不要跌他的股”?

答:

参考答案: “总要踏上你老子的脚步”就是要胡适像他父亲一样,走读书做官的路;“完全的人”是说胡适的父亲是个十全十美的人,这是对胡适父亲的极高评价;告诫儿子不要丢父亲的面子,表现了胡适母亲对丈夫的尊重,同时也是以此来督促儿子更努力地读书。

2.母亲对“我”管束很严,但她为什么“从来不在别人面前骂我一句,打我一下”?

答:

参考答案:这是为了保护“我”的自尊心。

3.作者为什么在叙述了母亲对“我”的教育之后,要特别说明“她教训儿子不是借此出气叫别人听的”?

答:

参考答案:这是针对下文写嫂嫂们“生气时便打骂孩子来出气”而作的对比,也表现了母亲对“我”的教育是不夹带任何杂念的。

4.母亲为什么对“我”随口所说的“娘(凉)什么!老子都不老子呀”那么生气?

答:

参考答案:“我”借用姨母话中的“凉”字的谐音引到“娘”字上,再引到“老子”上,说了句“老子都不老子”的话。本来胡适也就是开玩笑地说自己并不怕凉,但这段话前后连起来理解,实际上表达的意思是“老子都不在了,还要娘干什么呢”?这句话既伤害了母亲,也伤害了父亲。难怪母亲听了这话之后“气得坐着发抖”,“我”自然被“重重地责罚了一顿”。

对应学生用书P83

(时间:40分钟 分值:45分)

一、基础积累(每小题3分,共15分)

1.下列词语中加点字的注音,全都正确的一组是( )

A.吹笙(shēnɡ) 野蛮(mán) 文绉绉(zōu)

B.摹画(mó) 侮辱(rǔ) 绰号(chuò)

C.庶祖母(zhē) 舔去(tiǎn) 眼翳(yì)

D.微菌(jùn) 宽恕(shù) 宽裕(yù)

解析:A项,“绉”读zhōu;C项,“庶”读shù;D项,“菌”读jūn。

答案:B

2.下列词语书写完全正确的一项是( )

A.麇先生 骄生惯养 城门失火,殃及池鱼

B.护身符 食不裹腹 重于泰山,轻于鸿毛

C.发牢骚 秋毫无犯 将欲取之, 必先予之

D.闭门羹 一丘之貉 差之毫厘,谬之千里

解析:A项,骄—娇;B项,裹—果;C项,予—与。

答案:D

3. 依次填入下列各句横线处的关联词语,最恰当的一组是( )

①小时不曾养成活泼游戏的习惯, 在什么地方,我总是文绉绉的。 家乡老辈都说我“像个先生样子”。

②十一二岁时,我稍活泼一点, 和一群同学组织了一个戏剧班,做了一些木刀竹枪,借得了几副假胡须,就在村口田里做戏。

③三十年来,我不曾拿过乐器,也全不懂音乐; 我有没有一点学音乐的天资,我至今还不知道。

A.无论 所以 居然 究竟

B.即使 因而 居然 究竟

C.无论 所以 竟然 毕竟

D.即使 因而 竟然 毕竟

解析:“无论”与“总是”搭配;“所以”用在下半句表结果;“居然”表示出乎意料,有赞许意味;“究竟”与“有没有”搭配,表疑问。

答案:A

4.下列各句中加点的熟语使用有误的一项是( )

A.著名词作家乔羽创作的《难忘今宵》中“青山在,人未老”虽不洋气也不文绉绉,但足够亲切。

B.这个俄罗斯人,这个具有矢志不渝的意志的人能经受一切。

C.最新调查显示,性格外向型的人,对新生事物充满兴趣,人生哲学是讲究实际,待人接物直截了当,注重效率。

D.房地产和电子商务之间的每一个故事中都充斥着各式各样的“绯闻”,要是时光倒转20年,我们难以想象众人围着一个虚拟的平台争得面红耳热,只需动动鼠标,便可成就家的梦想。

解析:B项,应为“不屈不挠”。“矢志不渝”指发誓改变,表示永远不变心。不能修饰“意志”。

答案:B

5.下列各句中,没有语病的一句是( )

A.现在很多大学生的阅读是以考试为目的的,脱离了阅读本身的目的。人们更多的开始进入读图的时代,快速的信息流转让人们丢失了阅读的习惯。

B.公安部交管局正在建立健全查处“买分卖分”行为的工作任务,针对现实中存在的问题,将进一步完善核查程序。

C.由于采用网络在线调查的方法收集数据,所以样本分布存在不均衡现象,本次调查数据只能在一定程度上反映我国小学生的阅读。

D.二氧化碳被视为全球变暖的“元凶”,但德国研究人员发现,通过一种金属催化剂的帮助下,二氧化碳和氢气可在较温和的条件下生成有工业用途的甲醇。

解析:B项,动宾搭配不当,“建立健全”与“任务”不搭配,可将“任务”改为“机制”。C项,“反映”缺少宾语中心词,可在“我国小学生的阅读”后面加上“状况”。D项,句式杂糅,可将“通过”改为“在”或删去“下”。

答案:A

二、阅读鉴赏(20分)

阅读下面的作品,完成6~9题。

母 亲

莫 言

①我5岁的时候,正处于中国历史上一个艰难的岁月。生活留给我最初的记忆是母亲坐在一棵白花盛开的梨树下,用一根洗衣用的紫红色的棒槌,在一块白色的石头上捶打野菜的情景。绿色的汁液流到地上,溅到母亲的胸前,空气中弥漫着野菜汁液苦涩的气味。那棒槌敲打野菜发出的声音,沉闷而潮湿,让我的心感到一阵阵紧缩。

②这是一个有声音、有颜色、有气味的画面,是我人生记忆的起点,也是我文学道路的起点。这个记忆的画面中更让我难以忘却的是,愁容满面的母亲,在辛苦地劳作时,嘴里竟然哼唱着一支小曲!我母亲她一生中遭受的苦难,真是难以尽述。战争、饥饿、疾病,在那样的苦难中,是什么样的力量支撑她活下来?是什么样的力量使她在饥肠辘辘、疾病缠身时还能歌唱?我在母亲生前,一直想跟她谈谈这个问题,但每次我都感到没有资格向母亲提问。

③有一段时间,村子里连续自杀了几个女人,我莫名其妙地感到了一种巨大的恐惧。那时候我们家正是最艰难的时刻,父亲被人诬陷,家里存粮无多,母亲旧病复发,无钱医治。我总是担心母亲走上自寻短见的绝路。每当我下工归来时,一进门就要大声喊叫,只有听到母亲的回答时,心中才感到一块石头落了地。有一次下工回来已是傍晚,母亲没有回答我的呼喊,我急忙跑到牛栏、磨房、厕所里去寻找,都没有母亲的踪影。我感到最可怕的事情发生了,不由得大声哭起来。这时,母亲从外边走了进来。母亲对我的哭泣非常不满,她认为一个人尤其是男人不应该随便哭泣。她追问我为什么哭。我含糊其辞,不敢对她说出我的担忧。母亲理解了我的意思,她对我说:“孩子,放心吧,阎王爷不叫,我是不会去的!”这是一个母亲对她的忧心忡忡的儿子做出的庄严承诺。现在,尽管母亲已经被阎王爷叫去了,但母亲这句话里所包含着的面对苦难挣扎着活下去的勇气,将永远伴随着我,激励着我。

④在那个饥饿的岁月里,我看到了许多因为饥饿而丧失了人格尊严的情景,譬如为了得到一块豆饼,一群孩子围着村里的粮食保管员学狗叫。保管员说,谁学得最像,豆饼就赏赐给谁。我也是那些学狗叫的孩子中的一个。大家都学得很像。保管员便把那块豆饼远远地掷了出去,孩子们蜂拥而上抢夺那块豆饼。这情景被我父亲看到眼里。回家后,父亲严厉地批评了我,爷爷也严厉地批评了我。爷爷对我说:嘴巴就是一个过道,无论是山珍海味,还是草根树皮,吃到肚子里都是一样的,何必为了一块豆饼而学狗叫呢?人应该有骨气!他们的话,当时并不能说服我,因为我知道山珍海味和草根树皮吃到肚子里并不一样!但我也感到了他们的话里有一种尊严,这是人的尊严,也是人的风度。人,不能像狗一样活着。

⑤饥饿的岁月使我体验和洞察了人性的复杂和单纯,使我认识到了人性的最低标准,使我看透了人的本质的某些方面。我的父母、祖父母和许多像他们一样的人,为我树立了光辉的榜样。这些普通人身上的宝贵品质,是一个民族能够在苦难中不堕落的根本保障,也正是文学的灵魂。

(选自《人民日报》,有删改)

6.文章第①段,母亲捶打野菜情景的描写很有特点,试做赏析。(4分)

答:

解析:赏析语段,一定要注意从表达技巧和思想内容两个方面分析。作者在描写母亲捶打野菜的情景时,调动了多种感官,如“白花”“紫红色”“绿色”等表示颜色的词语,“野菜汁液苦涩的气味”,“沉闷而潮湿”的声音,从视觉、嗅觉、听觉多角度描写了母亲劳动的场景。

参考答案:从视觉、嗅觉、听觉方面描写了母亲捶打野菜的情景,构成了一幅有动作、有声音、有颜色、有气味的劳动场面。

7.理解文中两处画横线句子的含意。(6分)

(1)愁容满面的母亲,在辛苦地劳作时,嘴里竟然哼唱着一支小曲!(3分)

答:

(2)孩子,放心吧,阎王爷不叫,我是不会去的!(3分)

答:

参考答案:(1)这句话的含意是指母亲不逃避困难和不幸,乐观顽强地面对困难。(2)面对苦难坚强地活下去的生活姿态,表现了母亲的坚强和责任感;这种庄严的承诺,是为了消除儿子的担忧,体现了母爱的伟大。

8.第③段中,画波浪线句子“有一段时间,村子里连续自杀了几个女人,我莫名其妙地感到了一种巨大的恐惧”,在文章结构和内容上有何作用?(4分)

答:

参考答案:照应前文“正处于中国历史上一个艰难的岁月”,引出下文“我”对母亲的担忧;体现生活的艰难、人性的脆弱,反衬母亲的坚强。

9.本文题目为“母亲”,但文中又用了不少文字写了父亲和爷爷,请结合全文探究作者这样安排的原因。(6分)

答:

解析:本题具有一定的探究性,解答时需清楚:本文的主角是母亲,而用不少文字写了父亲和爷爷,自然是为表现母亲的形象特点服务的。基于这一写作中心,可从内容、主旨、人物等方面加以分析。

参考答案:①从内容上看,为了更好地全面揭示普通人身上的宝贵品质,丰富了文章内容;如果不写父亲、爷爷,内容就显得单薄。②从人物形象上看,母亲和父亲、爷爷相互映衬补充,为“我”树立了光辉的榜样。③从主旨上看,“我”的母亲教育“我”,人要忍受苦难,不屈不挠地活下去;“我”的父亲和爷爷又教育“我”,人要有尊严地活着,互为补充,使文章有厚重感。④其他方面,可以使“我”体验和洞察人性的复杂和单纯,不仅使“我”认识到了人性的最低标准,也使“我”看透了人的本质的某些方面。

三、语言运用(10分)

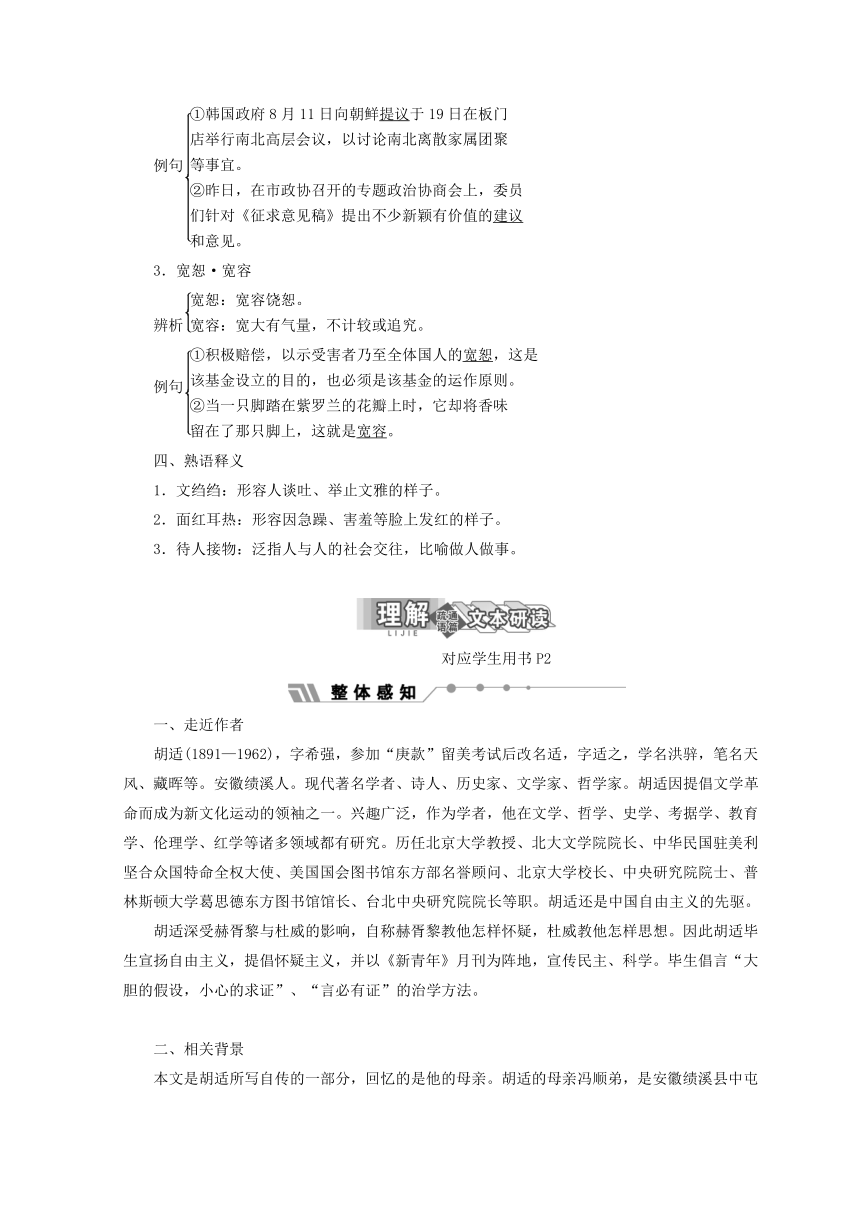

10.在中国有这样一群儿童:父母为了生计外出打工,将他们留在了农村。这个特殊群体被称为留守儿童。下面是某省关于留守儿童问题的部分调查数据,请根据该数据回答后面的问题。(4分)

项目

百分比

非常想父母

65.0

害怕陌生人

40.0

觉得自己很一般

52.7

认为应该和父母共同生活

79.3

和(外)祖父母生活在一起

43.5

总是害怕被身边人欺负

34.7

(1)从以上数据中可以得出以下结论:(2分)

①

②

(2)请针对留守儿童现象,写一句公益广告词。(至少使用一种修辞手法)(2分)

答:

参考答案:(1)①留守儿童渴望得到父母关爱;

②留守儿童心理问题突出。

(2)留下你的关爱,守护他(她)的心灵。

11.5月的第二个星期日是母亲节,因为你学习紧张,你不能帮妈妈做家务,也没空买一朵康乃馨,只能送一张贺卡,略表心意。请把贺卡内容写在下面。要求:①要用三个比喻句,构成一组排比;②感情真挚,语言得体,注意格式。(6分)

答:

参考答案:母亲的眼睛,宛如两湾深水潭,把甜美的快乐播放,把怅然的忧伤隐藏;母亲的手,犹如天使的翅膀,拂去我的泪滴,为我扇起一片更明亮的天空;母亲的话语,宛若春天的雨点,细细地敲响了我心中朵朵待放的梦想;母亲的微笑,让我的心泛起涟漪;母亲的眼泪,在我心中凝成冰花……母亲,您可曾知道,您的爱,就像藏在岁月深处的一首老歌,唱的人浑然不觉,而听的人已经泪流满面?

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录