把栏杆拍遍 学案

图片预览

文档简介

自读课文把栏杆拍遍

对应学生用书P8

一、字音辨读

1.行伍(hánɡ) 2.蹂躏(róu lìn) 3.麾下(huī)

4.媲美(pì) 5.遥岑(cén) 6.炽热(chì)

7.整饬(chì) 8.金瓯(ōu) 9.翠奁(lián)

10.杖屦(jù) 11.淬火(cuì) 12.地壳(qiào)

13.遒劲(jìnɡ) 14.掰开(bāi) 15.嚼碎(jiáo)

二、字形辨识

1. 2.

3. 4.

5. 6.

三、词语辨析

1.整饬·整顿

辨析

例句

2.心酸·辛酸

辨析

例句

3.赋闲·安闲

辨析

例句

四、熟语释义

1.变生肘腋:事变发生在切近之处。肘腋,比喻很近的地方。

2.血气方刚:形容年轻气盛,感情易于冲动。

3.笔走龙蛇:形容书法风格洒脱,也指书法速度很快。

4.马革裹尸:用马皮包裹尸体,指军人战死沙场。

5.望眼欲穿:眼睛都要望穿了。形容盼望殷切。

6.掉书袋:比喻说话、写文章爱引用古书词句,以显示有学问。

7.五内俱焚:五脏即内心全都被烧坏、烧毁了。

8.浅斟低唱:微微地喝酒,小声地吟唱。

9.浅尝辄止:微微品味一下就停止。比喻只有表面的兴趣或喜好而不往深处研究。

10.振聋发聩:聩:耳聋。比喻唤醒糊涂麻木的人。

对应学生用书P9

一、走近作者

梁衡,1946年出生,山西霍县人。1968年毕业于中国人民大学。长期在基层当记者。历任新闻出版署副署长、中国作协全委会委员、中国记者协会全委会常务理事。主要从事散文创作、散文理论研究。作品曾获青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖;1996年在《佛山文艺》发表的散文《忽又重听“走西口”》获《美文》《文学自由谈》《佛山文艺》三家联合举办的“心系中华”散文征文优秀奖。主要著作有《新闻三部曲》(3卷)、《数理化通俗演义》(2卷)、散文集《名山大川》《人杰鬼雄》等。

二、相关背景

本文是一篇带有人物评论性质的文章,写的是辛弃疾从一个爱国志士成为爱国词人的过程及原因。

在散文创作中,梁衡提倡“写大事、大情、大理”,《把栏杆拍遍》正是实践其创作主张的一篇代表作。

辛弃疾一生极富传奇色彩,他出生于金人统治下的山东历城。南渡前他是叱咤沙场的英雄,南渡后屡遭排挤,投闲置散,他报国无门,改而作词,终成名垂千古的一代词宗。辛词现存六百多首(据元大德年间刊印的《稼轩长短句》统计),影响极为深远。梁衡并不是古典文学史学者,亦非治诗词美学的专家,却能围绕辛弃疾其人其词写出如此大气磅礴之作,实在难得。

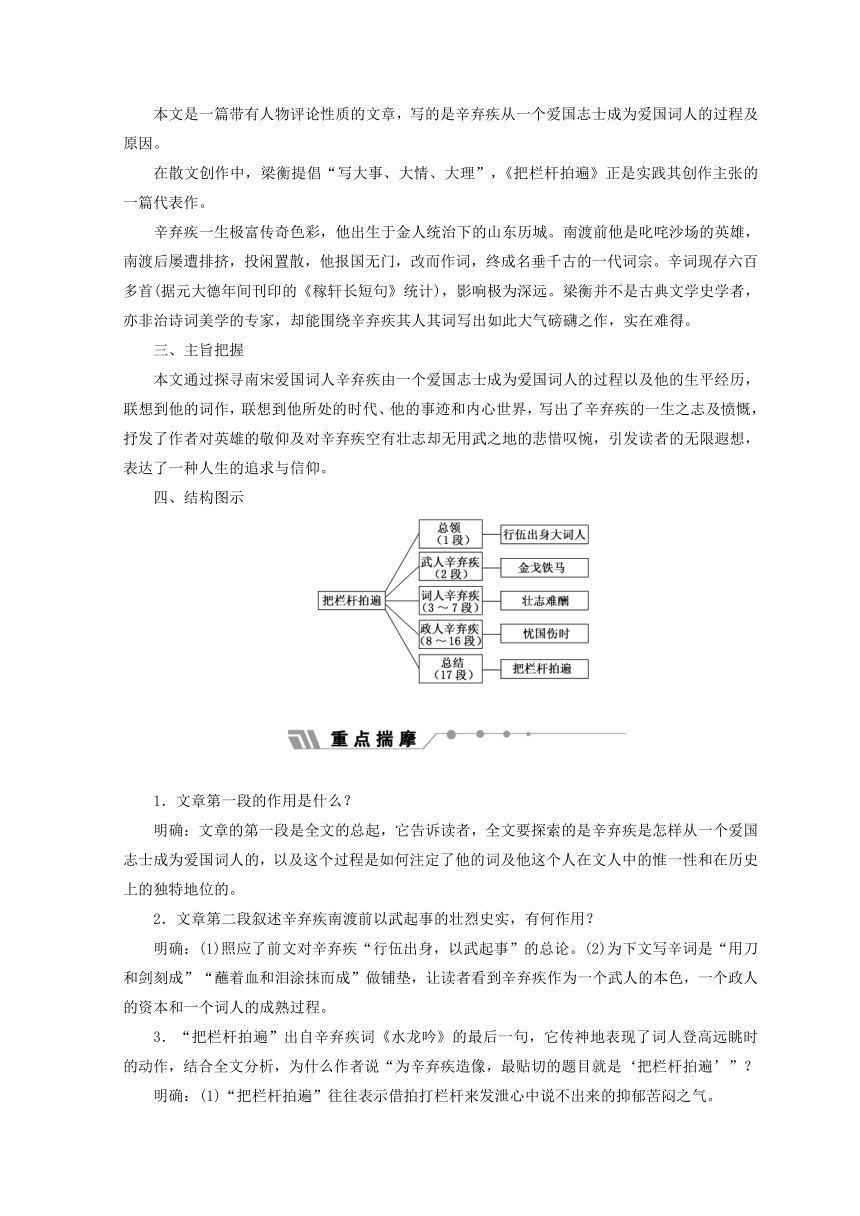

三、主旨把握

本文通过探寻南宋爱国词人辛弃疾由一个爱国志士成为爱国词人的过程以及他的生平经历,联想到他的词作,联想到他所处的时代、他的事迹和内心世界,写出了辛弃疾的一生之志及愤慨,抒发了作者对英雄的敬仰及对辛弃疾空有壮志却无用武之地的悲惜叹惋,引发读者的无限遐想,表达了一种人生的追求与信仰。

四、结构图示

1.文章第一段的作用是什么?

明确:文章的第一段是全文的总起,它告诉读者,全文要探索的是辛弃疾是怎样从一个爱国志士成为爱国词人的,以及这个过程是如何注定了他的词及他这个人在文人中的惟一性和在历史上的独特地位的。

2.文章第二段叙述辛弃疾南渡前以武起事的壮烈史实,有何作用?

明确:(1)照应了前文对辛弃疾“行伍出身,以武起事”的总论。(2)为下文写辛词是“用刀和剑刻成”“蘸着血和泪涂抹而成”做铺垫,让读者看到辛弃疾作为一个武人的本色,一个政人的资本和一个词人的成熟过程。

3.“把栏杆拍遍”出自辛弃疾词《水龙吟》的最后一句,它传神地表现了词人登高远眺时的动作,结合全文分析,为什么作者说“为辛弃疾造像,最贴切的题目就是‘把栏杆拍遍’”?

明确:(1)“把栏杆拍遍”往往表示借拍打栏杆来发泄心中说不出来的抑郁苦闷之气。

(2)通过“把栏杆拍遍”这一动作,作品传神地描述了词人扶栏远眺、望眼欲穿的英雄形象,并传达了他被迫脱离政治,只许旁观,不得插手,更不得插嘴,空有一身力,空有一腔志,空有一颗爱国心,而无处可使的悲愤之情。在词人把栏杆拍遍的振聋发聩的声响中,我们读出了辛弃疾真实的复杂的心情:不满、愤懑、焦虑、懊恼、无奈、等待、企盼……

4.在散文创作中,梁衡提倡“写大事、大情、大理”。大事多指关乎国计民生的社会性事物;大情一般指忧国忧民的情感;大理则多与民族气节、伦理道德等相关。本文正是实践这一精神的代表作。结合课文,谈谈本文所表现的“大事、大情、大理”是什么?作者又是如何来表现这些“大事、大情、大理”的?

明确:在文中,“大事”指南宋光复故土的伟业。“大情”则指词人一腔忧国忧民、精忠报国的民族气节。“大理”,则指词人一腔爱国正气和不屈不挠为民请命的精神。

结合全文,我们可以发现在叙述辛弃疾如何浴血沙场、为国战斗的字里行间表现出作者所说的大事。而辛弃疾被朝廷废弃不用,一腔忧愤在身的描写,可谓淋漓尽致地展现了词人的大情大理。

1.联想丰富,主旨突出

本文作者或由辛弃疾的事迹,联想到他的词作;或由他的词作,联想到他所处的时代、他的事迹和内心世界等,把辛弃疾由爱国将士到爱国词人的心路历程淋漓尽致地展现了出来。

2.情理并重,以评带传

梁衡的人物散文,写的大多是人杰鬼雄,而这些跨越千百年的人物却从作者的笔端一一鲜活起来。其散文情理并重,以评带传,他对所写的人物在千百年来已有定论的基础上又重新给出评价,而这种评价又是不落窠臼的。

3.善用对比,形象鲜明

本文多处运用了对比手法,使人物形象鲜明突出。如把辛弃疾的《破阵子》与岳飞的《满江红》、杜甫的“射人先射马,擒贼先擒王”、卢纶的“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”等对比;将他与陶渊明、白居易的从政经历对比;将他的豪放词与苏东坡的豪放词进行对比;将他的婉约词与柳永、李清照的婉约词进行对比。

对应学生用书P10

阅读《把栏杆拍遍》选段,完成1~4题。

①中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

②老实说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他永以一个沙场英雄和爱国将军的形象留存在历史上和自己的诗词中。时隔八百多年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然之气和磅礴之势。比如这首著名的《破阵子》:醉里挑灯看剑……

③我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。……哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”、“投鞭飞渡”、“剑指三秦”、“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠、马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地。像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周山,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。……

④辛词比其他文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白。总忘不了他那在夕阳中扶栏远眺,望眼欲穿的形象。

⑤辛弃疾南归后为什么这样不为朝廷喜欢呢?他在《戒酒》的戏作中说:“怨无大小,生于所爱;物无美恶,过则成灾。”这首小品正好刻画出他的政治苦闷。他因爱国而生怨,因尽职而招灾。他太爱国家,爱百姓,爱朝廷了。但是朝廷怕他,烦他,忌用他。他作为南宋臣民共生活了45年,倒有近20年的时间被闲置一旁,而在断断续续被使用的20多年间又有37次频繁调动。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真,特别执著地去工作。……他这个书生,这个工作狂,实在太过了,“过则成灾”,终于惹来了许多的诽谤,甚至说他独裁、犯上。皇帝对他也就时用时弃。国有危难时招来用几天;朝有谤言,又弃而闲置几年,这就是他的基本生活节奏,也是他一生最大的悲剧。别看他饱读诗书,但他至死,也没有弄懂南宋小朝廷为什么只图苟安而不愿去收复失地。

⑥辛弃疾名弃疾,但他那从小使枪舞剑,壮如铁塔的五尺身躯,何尝有什么疾病?他只有一块心病,金瓯缺,月未圆,山河碎,心不安。……

⑦说到辛弃疾的笔力多深,是刀刻也罢,血写也罢,其实他的追求从来不是要做一个词人。郭沫若说陈毅“将军本色是诗人”,辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。他的词是在政治的大磨盘间磨出来的豆浆汁液。他由武而文,又由文而政,始终在出世与入世间矛盾,在被用或被弃中受煎熬。……他亲自组练过军队,上书过《美芹十论》这样著名的治国方略。他是贾谊、诸葛亮、范仲淹一类的时刻忧心如焚的政治家。他像一块铁,时而被烧红锤打,时而又被扔到冷水中淬火。……真正的诗人只有被政治大事(包括社会、民族、军事等矛盾)所挤压、扭曲、拧绞、烧炼、锤打时才可能得到合乎历史潮流的感悟,才可能成为正义的化身。诗歌,也只有在政治之风的鼓荡下,才可能飞翔,才能燃烧,才能炸响,才能振聋发聩。……

⑧我常想,要是为辛弃疾造像,最贴切的题目就是“把栏杆拍遍”。他一生大都是在被弃的感叹与无奈中度过的。当权者不使其为官,却为他准备了锤炼思想和艺术的反面环境。他被九蒸九晒,水煮油炸,千锤百炼。历史的风云,民族的仇恨,正与邪的搏击,爱与恨的纠缠,知识的积累,感情的浇铸,艺术的升华,文字的锤打,这一切都在他的胸中、他的脑海翻腾、激荡,如地壳内岩浆的滚动鼓胀,冲击积聚。既然这股能量一不能化作刀枪之力,二不能化作施政之策,便只有一股脑地注入诗词,化作诗词。他并不想当词人,但武途政路不通,历史歪打正着地把他逼向了词人之道。终于他被修炼得连叹一口气,也是一首好词了。……诗,是随便什么人都可以写的吗?……诗人,能在历史上留下名的诗人,是随便什么人都可以当的吗?“一将功成万骨枯”,一员武将的故事,还要多少持刀舞剑者的鲜血才能写成。那么,有思想光芒而又有艺术魅力的诗人呢?他的成名,要有时代的运动,像地球大板块的冲撞那样,他时而被夹其间感受折磨,时而又被甩在一旁被迫冷静思考。所以集300年北宋南宋之动荡,才产生了一个辛弃疾。

1.文章第③段最突出的表现手法是什么?请简要分析。

答:

参考答案:对比或衬托。此段对比、衬托有两处:一是《破阵子》可与岳飞的《满江红》相媲美;二是用屈原和共工衬托辛弃疾的悲愤之情。

2.文章以形象的语言写出了辛词哪两大特点?

答:

参考答案:一是用刀和剑刻成的,二是蘸着血和泪抹成的。

3.第⑤段中说“朝廷怕他,烦他,忌用他”,你认为其根本原因是什么?

答:

参考答案:只图苟安而不愿去收复失地。

4.文章第⑦段中“他的词是在政治的大磨盘间磨出来的豆浆汁液”这句话有什么深刻的含意?

答:

参考答案:这是一种比喻的说法,指在特定的历史背景下,他本人的追求造就了辛词不同于他人作品的独特的美。

对应学生用书P8

一、字音辨读

1.行伍(hánɡ) 2.蹂躏(róu lìn) 3.麾下(huī)

4.媲美(pì) 5.遥岑(cén) 6.炽热(chì)

7.整饬(chì) 8.金瓯(ōu) 9.翠奁(lián)

10.杖屦(jù) 11.淬火(cuì) 12.地壳(qiào)

13.遒劲(jìnɡ) 14.掰开(bāi) 15.嚼碎(jiáo)

二、字形辨识

1. 2.

3. 4.

5. 6.

三、词语辨析

1.整饬·整顿

辨析

例句

2.心酸·辛酸

辨析

例句

3.赋闲·安闲

辨析

例句

四、熟语释义

1.变生肘腋:事变发生在切近之处。肘腋,比喻很近的地方。

2.血气方刚:形容年轻气盛,感情易于冲动。

3.笔走龙蛇:形容书法风格洒脱,也指书法速度很快。

4.马革裹尸:用马皮包裹尸体,指军人战死沙场。

5.望眼欲穿:眼睛都要望穿了。形容盼望殷切。

6.掉书袋:比喻说话、写文章爱引用古书词句,以显示有学问。

7.五内俱焚:五脏即内心全都被烧坏、烧毁了。

8.浅斟低唱:微微地喝酒,小声地吟唱。

9.浅尝辄止:微微品味一下就停止。比喻只有表面的兴趣或喜好而不往深处研究。

10.振聋发聩:聩:耳聋。比喻唤醒糊涂麻木的人。

对应学生用书P9

一、走近作者

梁衡,1946年出生,山西霍县人。1968年毕业于中国人民大学。长期在基层当记者。历任新闻出版署副署长、中国作协全委会委员、中国记者协会全委会常务理事。主要从事散文创作、散文理论研究。作品曾获青年文学奖、赵树理文学奖、全国优秀科普作品奖;1996年在《佛山文艺》发表的散文《忽又重听“走西口”》获《美文》《文学自由谈》《佛山文艺》三家联合举办的“心系中华”散文征文优秀奖。主要著作有《新闻三部曲》(3卷)、《数理化通俗演义》(2卷)、散文集《名山大川》《人杰鬼雄》等。

二、相关背景

本文是一篇带有人物评论性质的文章,写的是辛弃疾从一个爱国志士成为爱国词人的过程及原因。

在散文创作中,梁衡提倡“写大事、大情、大理”,《把栏杆拍遍》正是实践其创作主张的一篇代表作。

辛弃疾一生极富传奇色彩,他出生于金人统治下的山东历城。南渡前他是叱咤沙场的英雄,南渡后屡遭排挤,投闲置散,他报国无门,改而作词,终成名垂千古的一代词宗。辛词现存六百多首(据元大德年间刊印的《稼轩长短句》统计),影响极为深远。梁衡并不是古典文学史学者,亦非治诗词美学的专家,却能围绕辛弃疾其人其词写出如此大气磅礴之作,实在难得。

三、主旨把握

本文通过探寻南宋爱国词人辛弃疾由一个爱国志士成为爱国词人的过程以及他的生平经历,联想到他的词作,联想到他所处的时代、他的事迹和内心世界,写出了辛弃疾的一生之志及愤慨,抒发了作者对英雄的敬仰及对辛弃疾空有壮志却无用武之地的悲惜叹惋,引发读者的无限遐想,表达了一种人生的追求与信仰。

四、结构图示

1.文章第一段的作用是什么?

明确:文章的第一段是全文的总起,它告诉读者,全文要探索的是辛弃疾是怎样从一个爱国志士成为爱国词人的,以及这个过程是如何注定了他的词及他这个人在文人中的惟一性和在历史上的独特地位的。

2.文章第二段叙述辛弃疾南渡前以武起事的壮烈史实,有何作用?

明确:(1)照应了前文对辛弃疾“行伍出身,以武起事”的总论。(2)为下文写辛词是“用刀和剑刻成”“蘸着血和泪涂抹而成”做铺垫,让读者看到辛弃疾作为一个武人的本色,一个政人的资本和一个词人的成熟过程。

3.“把栏杆拍遍”出自辛弃疾词《水龙吟》的最后一句,它传神地表现了词人登高远眺时的动作,结合全文分析,为什么作者说“为辛弃疾造像,最贴切的题目就是‘把栏杆拍遍’”?

明确:(1)“把栏杆拍遍”往往表示借拍打栏杆来发泄心中说不出来的抑郁苦闷之气。

(2)通过“把栏杆拍遍”这一动作,作品传神地描述了词人扶栏远眺、望眼欲穿的英雄形象,并传达了他被迫脱离政治,只许旁观,不得插手,更不得插嘴,空有一身力,空有一腔志,空有一颗爱国心,而无处可使的悲愤之情。在词人把栏杆拍遍的振聋发聩的声响中,我们读出了辛弃疾真实的复杂的心情:不满、愤懑、焦虑、懊恼、无奈、等待、企盼……

4.在散文创作中,梁衡提倡“写大事、大情、大理”。大事多指关乎国计民生的社会性事物;大情一般指忧国忧民的情感;大理则多与民族气节、伦理道德等相关。本文正是实践这一精神的代表作。结合课文,谈谈本文所表现的“大事、大情、大理”是什么?作者又是如何来表现这些“大事、大情、大理”的?

明确:在文中,“大事”指南宋光复故土的伟业。“大情”则指词人一腔忧国忧民、精忠报国的民族气节。“大理”,则指词人一腔爱国正气和不屈不挠为民请命的精神。

结合全文,我们可以发现在叙述辛弃疾如何浴血沙场、为国战斗的字里行间表现出作者所说的大事。而辛弃疾被朝廷废弃不用,一腔忧愤在身的描写,可谓淋漓尽致地展现了词人的大情大理。

1.联想丰富,主旨突出

本文作者或由辛弃疾的事迹,联想到他的词作;或由他的词作,联想到他所处的时代、他的事迹和内心世界等,把辛弃疾由爱国将士到爱国词人的心路历程淋漓尽致地展现了出来。

2.情理并重,以评带传

梁衡的人物散文,写的大多是人杰鬼雄,而这些跨越千百年的人物却从作者的笔端一一鲜活起来。其散文情理并重,以评带传,他对所写的人物在千百年来已有定论的基础上又重新给出评价,而这种评价又是不落窠臼的。

3.善用对比,形象鲜明

本文多处运用了对比手法,使人物形象鲜明突出。如把辛弃疾的《破阵子》与岳飞的《满江红》、杜甫的“射人先射马,擒贼先擒王”、卢纶的“欲将轻骑逐,大雪满弓刀”等对比;将他与陶渊明、白居易的从政经历对比;将他的豪放词与苏东坡的豪放词进行对比;将他的婉约词与柳永、李清照的婉约词进行对比。

对应学生用书P10

阅读《把栏杆拍遍》选段,完成1~4题。

①中国历史上由行伍出身,以武起事,而最终以文为业,成为大诗词作家的只有一人,这就是辛弃疾。这也注定了他的词及他这个人在文人中的唯一性和在历史上的独特地位。

②老实说,辛弃疾的词不是用笔写成,而是用刀和剑刻成的。他永以一个沙场英雄和爱国将军的形象留存在历史上和自己的诗词中。时隔八百多年,当今天我们重读他的作品时,仍感到一种凛然之气和磅礴之势。比如这首著名的《破阵子》:醉里挑灯看剑……

③我敢大胆说一句,这首词除了武圣岳飞的《满江红》可与之媲美外,在中国上下五千年的文人堆里,再难找出第二首这样有金戈之声的力作。……哪一个诗人曾有他这样亲身在刀刃剑尖上滚过来的经历?“列舰层楼”、“投鞭飞渡”、“剑指三秦”、“西风塞马”,他的诗词简直是一部军事辞典。他本来是以身许国,准备血洒大漠、马革裹尸的。但是南渡后他被迫脱离战场,再无用武之地。像屈原那样仰问苍天,像共工那样怒撞不周山,他临江水,望长安,登危楼,拍栏杆,只能热泪横流。……

④辛词比其他文人更深一层的不同,是他的词不是用墨来写,而是蘸着血和泪涂抹而成的。我们今天读其词,总是清清楚楚地听到一个爱国臣子,一遍一遍地哭诉,一次一次地表白。总忘不了他那在夕阳中扶栏远眺,望眼欲穿的形象。

⑤辛弃疾南归后为什么这样不为朝廷喜欢呢?他在《戒酒》的戏作中说:“怨无大小,生于所爱;物无美恶,过则成灾。”这首小品正好刻画出他的政治苦闷。他因爱国而生怨,因尽职而招灾。他太爱国家,爱百姓,爱朝廷了。但是朝廷怕他,烦他,忌用他。他作为南宋臣民共生活了45年,倒有近20年的时间被闲置一旁,而在断断续续被使用的20多年间又有37次频繁调动。但是,每当他得到一次效力的机会,就特别认真,特别执著地去工作。……他这个书生,这个工作狂,实在太过了,“过则成灾”,终于惹来了许多的诽谤,甚至说他独裁、犯上。皇帝对他也就时用时弃。国有危难时招来用几天;朝有谤言,又弃而闲置几年,这就是他的基本生活节奏,也是他一生最大的悲剧。别看他饱读诗书,但他至死,也没有弄懂南宋小朝廷为什么只图苟安而不愿去收复失地。

⑥辛弃疾名弃疾,但他那从小使枪舞剑,壮如铁塔的五尺身躯,何尝有什么疾病?他只有一块心病,金瓯缺,月未圆,山河碎,心不安。……

⑦说到辛弃疾的笔力多深,是刀刻也罢,血写也罢,其实他的追求从来不是要做一个词人。郭沫若说陈毅“将军本色是诗人”,辛弃疾这个人,词人本色是武人,武人本色是政人。他的词是在政治的大磨盘间磨出来的豆浆汁液。他由武而文,又由文而政,始终在出世与入世间矛盾,在被用或被弃中受煎熬。……他亲自组练过军队,上书过《美芹十论》这样著名的治国方略。他是贾谊、诸葛亮、范仲淹一类的时刻忧心如焚的政治家。他像一块铁,时而被烧红锤打,时而又被扔到冷水中淬火。……真正的诗人只有被政治大事(包括社会、民族、军事等矛盾)所挤压、扭曲、拧绞、烧炼、锤打时才可能得到合乎历史潮流的感悟,才可能成为正义的化身。诗歌,也只有在政治之风的鼓荡下,才可能飞翔,才能燃烧,才能炸响,才能振聋发聩。……

⑧我常想,要是为辛弃疾造像,最贴切的题目就是“把栏杆拍遍”。他一生大都是在被弃的感叹与无奈中度过的。当权者不使其为官,却为他准备了锤炼思想和艺术的反面环境。他被九蒸九晒,水煮油炸,千锤百炼。历史的风云,民族的仇恨,正与邪的搏击,爱与恨的纠缠,知识的积累,感情的浇铸,艺术的升华,文字的锤打,这一切都在他的胸中、他的脑海翻腾、激荡,如地壳内岩浆的滚动鼓胀,冲击积聚。既然这股能量一不能化作刀枪之力,二不能化作施政之策,便只有一股脑地注入诗词,化作诗词。他并不想当词人,但武途政路不通,历史歪打正着地把他逼向了词人之道。终于他被修炼得连叹一口气,也是一首好词了。……诗,是随便什么人都可以写的吗?……诗人,能在历史上留下名的诗人,是随便什么人都可以当的吗?“一将功成万骨枯”,一员武将的故事,还要多少持刀舞剑者的鲜血才能写成。那么,有思想光芒而又有艺术魅力的诗人呢?他的成名,要有时代的运动,像地球大板块的冲撞那样,他时而被夹其间感受折磨,时而又被甩在一旁被迫冷静思考。所以集300年北宋南宋之动荡,才产生了一个辛弃疾。

1.文章第③段最突出的表现手法是什么?请简要分析。

答:

参考答案:对比或衬托。此段对比、衬托有两处:一是《破阵子》可与岳飞的《满江红》相媲美;二是用屈原和共工衬托辛弃疾的悲愤之情。

2.文章以形象的语言写出了辛词哪两大特点?

答:

参考答案:一是用刀和剑刻成的,二是蘸着血和泪抹成的。

3.第⑤段中说“朝廷怕他,烦他,忌用他”,你认为其根本原因是什么?

答:

参考答案:只图苟安而不愿去收复失地。

4.文章第⑦段中“他的词是在政治的大磨盘间磨出来的豆浆汁液”这句话有什么深刻的含意?

答:

参考答案:这是一种比喻的说法,指在特定的历史背景下,他本人的追求造就了辛词不同于他人作品的独特的美。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录