《我欲仁,斯仁至矣》优秀课件(共42张PPT)

文档属性

| 名称 | 《我欲仁,斯仁至矣》优秀课件(共42张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2018-08-21 13:45:16 | ||

图片预览

文档简介

课件42张PPT。温习回顾《为政以德》

《克己复礼》

《知其不可而为之》15.3 子曰:“赐也,女以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也!予一以贯之。” 孔子对子贡说:“子贡呀,你是不是以为我是个知识渊博,又记忆力很好的人呀?”回答说:“当然是了,难道不是这样吗?”孔子说:“你错了,我没什么渊博的知识。我只是有一个理论核心,贯串着我的一切言行。·《论语》的核心部分就是“仁”。据统计,在《论语》中,仁字共出现109次,有58章涉及,儒学甚至被称为仁学,为政讲仁政,做人讲仁人,可以说圣人孔子事事讲“仁”、处处讲“仁”。《说文》释象形:“仁,亲也,从人,从二。”

《礼记》郑玄注:“仁,相人偶之意,用以协调人与人之间的相互关系。”

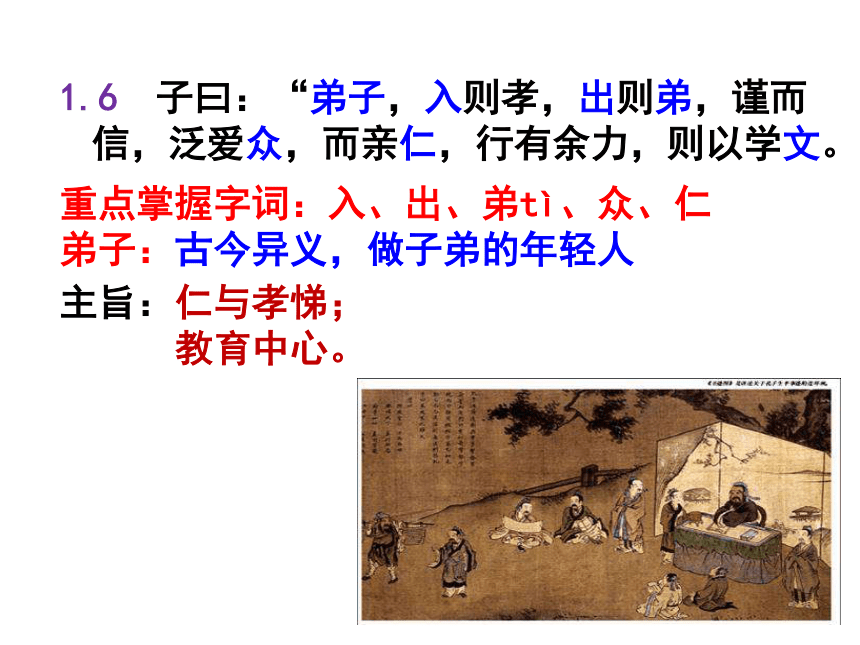

《论语》:“仁也者,人也。/樊迟问仁,子曰:爱人。”——何谓仁?五、仁者爱人孔子的温度—— 读前四则,注意重点字。思考:“仁”的思想内容包括哪一些? 1.6 子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。

重点掌握字词:入、出、弟tì、众、仁

弟子:古今异义,做子弟的年轻人

主旨:仁与孝悌;

教育中心。 仁与孝悌

“孝弟也者,其为仁之本与!”(1.2)

“今之孝者,是为能养。至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”(《为政》)

——仁以孝悌为根本,以亲情为纽带;

·教育观

“孝悌、谨信、爱众、亲仁……

行有余力,则以学文。”(1.6)

——以道德修养为中心,以孝悌之义为重点;

孔子办教育修德重于学文,培养学生道德观念、品行修养在第一位,书本知识、文化学习在第二位。“德”在“识”前,是阶级的需要,也是教育的真义。

心得:读书与做人?你怎么看?

“弟子规,圣人训,首孝悌,次谨信,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文。”

做人第一,学问第二;先学做人,再做学问。首先是做人的品德修养,其次才谈得上学习文化知识,这是“世事洞明皆学问,人情练达即文章”(《红楼梦》第四回)的道理所在,也是“播种行动,收获习惯;播种习惯,收获个性;播种个性,收获命运”的重要启示所在。4.15 子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

重点掌握字词:道、贯、忠、恕

句式:宾语前置句

主旨:仁以忠恕为核心;

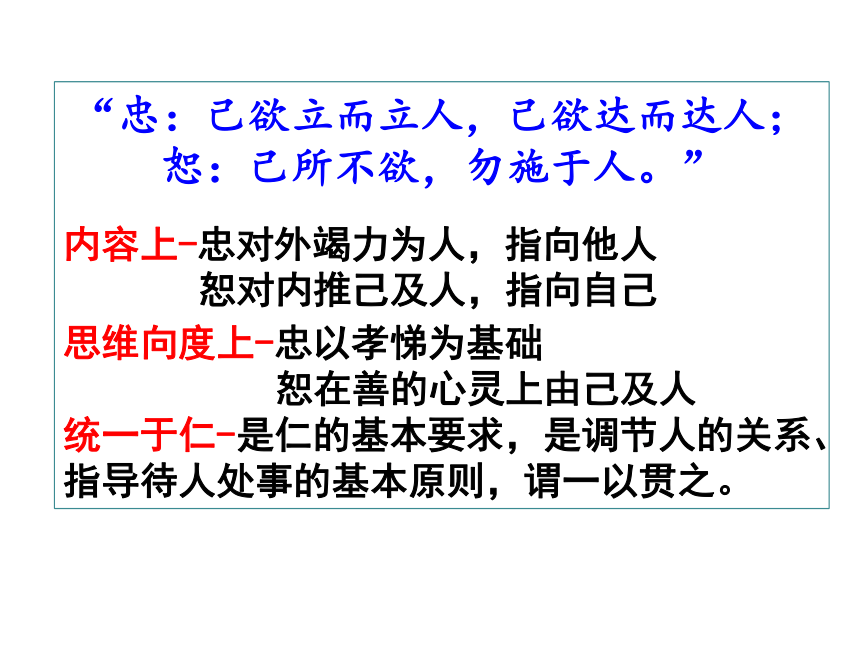

“忠:己欲立而立人,己欲达而达人;恕:己所不欲,勿施于人。”

内容上-忠对外竭力为人,指向他人

恕对内推己及人,指向自己

思维向度上-忠以孝悌为基础

恕在善的心灵上由己及人

统一于仁-是仁的基本要求,是调节人的关系、指导待人处事的基本原则,谓一以贯之。5.12 子贡曰:“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。”子曰:“赐也,非尔所及也。”

重点掌握字词:加、诸、及

主旨:恕即将心比心、推己及人(何为恕)

子贡问曰:有一言可以终身行之者乎?子曰:己所不欲,勿施于人。

朱熹曰:尽己之谓忠,推己之谓恕。

耶稣基督说:无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们就要怎样待人。

心得:“恕”道之难,终身以勉。

6.30 子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”

重点掌握:而、事、必、其、病

诸、立、达、譬、方

句式:宾语前置句

主旨:忠即积极为人(何为忠)

圣与仁不同的境界:“圣”博施于民而能济众不是一般人所能做到的人民救星的境界。“仁”人同此心,心同此理,设身处地为他人着想,是普通人只要努力就能达到的境界。

心得:所谓“仁”道,你我行之。

·什么是“仁者爱人”?

“仁”即一种“爱人”的情感,首先从父子、兄弟间的亲情出发,由此推己及人(即所谓的“忠恕之道”),达到人与人之间的普遍和谐,体现了孔子仁德爱民的思想和良好愿望。

·仁的具体内涵?——前四则小结·仁的概念——“仁”的具体内涵

仁之本:孝悌 孝弟也者,其为仁之本与!

仁之则:忠恕

忠:尽心竭力。己欲立而立人,己欲达而达人。

恕:仁爱宽厚。己所不欲,勿施于人。

仁之上:圣(博施济众)

仁之方:能近取譬(推己及人) 孔子是如此想的,那么他自己是如何去实践的呢?且去听去看他的言行举止吧! 读后七则,注意重点字。思考:对于“仁”要怎样实践呢? 5.26 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?” 子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。” 子路曰:“愿闻子之志。” 子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”

重点掌握字词:侍、盍、敝、伐、施、安

主旨:仁的实践表现之一

无私吝之心的爱人

A言志见仁:言志所谈还是个人道德修养及为人处世的态度。孔子重视培养“仁”的道德情操,从各方面严格要求自己和学生,志向接近于“仁德”。

“夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁。”

---朱熹

各言其志,高下有别:

子路是侠士,豪侠义气,轻财重义,喜善好施,乐以助人,犹如杜甫所吟唱:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

颜渊是仁人,仁者之风,隐忍谦逊,不自我夸耀长处和功劳,道德修养境界更高。

孔子是圣人,仁德爱民,博施于民而能济众,老中青三代各有所属,正是理想的大同社会,心怀天下,境界最高。

10.17 厩焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

重点掌握字词:厩焚、退朝

主旨:问人不问马,重人不重财;

人道主义思想的发端。

B问人见仁:一个人的修养如何,体现在遇到突然事件之后不假思索的言行。在士大夫家庭,负责照管马的一定是下人而不是主人;在当时情况下,一匹马的价值是非常高的。马棚失火,主人开口即问是否伤人,将人的生命放在第一位。当然人与马都是生命,但人是同类,在不能同时兼顾的情况下,孔子以人为本,推己及人,先关心人的生命安全。

7.9 子食于有丧者之侧,未尝饱也。

重点掌握字词:有丧者

思考:孔子在遭遇丧事的人旁边,

为什么饭都不吃饱?

这是不是太迂腐了呢?

C丧侧见仁:孔子认为生死是大事,尊崇养生送死的礼节规范遇到他人丧事表示哀悼;但不吃饱饭肯定不是礼的规定,孔子如此更是因为他将心比心,设身处地体味旁人心情,而使自己也保持了哀戚之心,所以吃不饱。

——丧者哀戚,于其旁不能饱食,此所谓恻隐之心,就是同情心。15.42 师冕见,及阶,子曰:“阶也。”及席,子曰:“席也。”皆坐,子告之曰:“某在斯,某在斯。”师冕出,子张问曰:“与师言之道与?”子曰:“然,固相师之道也。”

重点掌握字词:师冕、道、相

思考:孔子为何如此?

D导盲见仁:孔子对盲乐师的提示之语平实浅易,关心之情具体细微,是无微不至的仁爱之心。

9.10 子见齐衰者,冕衣裳者与瞽者,见之,虽少,必作;过之,必趋。

重点掌握字词:齐衰、冕衣裳、瞽、作、趋

思考:句子省略了哪些主语?

孔子为何要对穿丧服的人、

穿礼服的人和盲人特别表示敬意?

E崇礼见仁:孔子对于周礼十分熟悉,他知道遇到什么人该行什么礼,对尊贵者、家有丧事者和盲者特别致敬更是在礼的规定上将心比心地表达严肃庄重的态度,对礼尊崇并尽量身体力行,以恢复礼治的理想社会。·孔子对人是以礼行之,那么对物如何呢?7.27 子钓而不纲,弋不射宿。

重点掌握字词:纲、弋、宿

主旨:圣人取物有度,有仁德之心

相对于焚林而猎、竭泽而渔。

孟子言:“亲亲而仁民,仁民而爱物。今人乍见孺子将如于井,皆有怵惕恻隐之心。”

蔡元培先生写过一副对联是:

惜竹不除当路笋,伐薪教护带巢枝。

劝君莫打三春鸟,子在巢中望母归。

君子远庖厨

三驱为度:即使天子或诸侯在狩猎的时候,也只能三面包抄,给动物留一条生路,并且遇到的第一个动物不能杀。15.42 子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。” 子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也?”

重点掌握字词:死、相、一、匡、微、

被、左、衽、谅、经、

句式:宾语前置句

思考:孔子和子贡对管仲的评价是否相同?

子贡:主张志士仁人应忠于主子,杀身成仁,而管仲在失败后不能为公子纠死难,又做了原来政敌齐桓公的相,看似违背了仁道。

孔子:明确地肯定了管仲的大节大信之仁,认为仁者更应该维持天下一统,造福民众,而不必拘于小节小信。

关心民生疾苦始终是孔子的仁爱观,孔子仁的标准以大的原则为前提,是看一个人对社会的贡献而不是只讲求小信,说明孔子能辨证看人,在仁的认知上能知权达变。

——后七则小结·仁的实践1.言志:夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁?

2.问人:重人不重财

3.于有丧者侧:尊崇礼

4.导盲:无微不至的关心

5.见齐衰者…必趋:恻隐之心

6.子钓而不纲弋不射宿:仁爱之心

7.肯定管仲的仁:能辩证地看人【补充】 3.22 子曰:“管仲之器(器量)小哉!”或曰:…“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门(设立照壁),管氏亦树塞门;邦君为两君之好(会见)有反坫(设置放酒杯的坫台),管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”(僭:以家臣的身份用诸侯之礼。)

14.16子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁。”——如何理解孔子的仁与礼? 总的来说,孔子肯定了管仲有仁德,认为像管仲这样有仁德的人,不必像匹夫匹妇那样,斤斤计较他的节操与信用,一方面否认管仲知礼一方面肯定管仲为仁,表明孔子的仁和礼之间存在矛盾之处。成大事者不拘小节——管仲虽未为公子纠殉身尽忠,但他辅佐齐桓公一匡天下而名留青史,不能用对一般普通人的小节小信来要求,说到底还是金无足赤,人无完人的问题。我们不能对任何人都求全责备,而应该看他的主流,看他的大节。齐桓公也正是因为不究细节,不计私仇,原谅并重用了差点要了他命的管仲,才取得了霸诸侯的丰功伟绩。任何时代都是需要人才的时代,我们今天是不是也应该用这种看大节、看主流的思想来衡量人才呢?尊重选择、避免愚忠——人人生而平等,任何人都不是领袖、老板的私财或工具。每一个人都应该干大事业,为国尽忠,为人民尽孝,才是忠义千古。置家庭和大多数人的利益不顾,为领袖、老板个人私利献身,或者枯守昏弱无能的老板从一而终,都是愚忠。但凡有志气、有骨气的人绝不会这样做。愚忠愚孝最有名的两句话是:“君叫臣死,臣不得不死;父叫子亡,子不敢不亡”。这种极端腐朽、野蛮、反动的思想,是后人的歪曲而非孔孟的本意。——总结全篇·仁 “仁”是孔子思想的核心,具体内容和实践方法是“忠、恕”,即竭力为人又推已及人。具体表现为“爱人”,即人人都学会关爱别人并落实于身体力行的小事。仁是圣之始,圣是仁之成。仁贯彻礼,在行动中强调内心感情自觉、真诚。

“别人爱我,我爱别人,这是小爱;我爱别人,别人爱我,才是大爱。”【拓展】 同是主张相爱,墨子的主张和孔子有什么不同? 孔子的仁爱是建立在礼(等级制度)的基础上,以礼为原则和指导有差等的爱,以亲情关系为纽带的有远近亲疏,贵贱尊卑区别的推己及人。墨子的兼爱则建立在所有人平等的基础上,人与人之间互相友爱,利益共享。

仁,在我国古典文化中不仅仅是一个简单的道德概念,更是一个有着深刻内涵、富有东方文化色彩的哲学命题。曾国藩的“倚天照海花无数,高山流水心自知”是仁的蕴藉与内敛;论语的“当仁而不让”是仁的锋锐与张扬;年度感动中国人物是仁在当代无言的震撼。所谓敬人者,人恒敬之;爱人者,人恒爱之。大音稀声,大象无形,大爱无边!愿我们都能成为一个人敬人爱的仁者!

《克己复礼》

《知其不可而为之》15.3 子曰:“赐也,女以予为多学而识之者与?”对曰:“然,非与?”曰:“非也!予一以贯之。” 孔子对子贡说:“子贡呀,你是不是以为我是个知识渊博,又记忆力很好的人呀?”回答说:“当然是了,难道不是这样吗?”孔子说:“你错了,我没什么渊博的知识。我只是有一个理论核心,贯串着我的一切言行。·《论语》的核心部分就是“仁”。据统计,在《论语》中,仁字共出现109次,有58章涉及,儒学甚至被称为仁学,为政讲仁政,做人讲仁人,可以说圣人孔子事事讲“仁”、处处讲“仁”。《说文》释象形:“仁,亲也,从人,从二。”

《礼记》郑玄注:“仁,相人偶之意,用以协调人与人之间的相互关系。”

《论语》:“仁也者,人也。/樊迟问仁,子曰:爱人。”——何谓仁?五、仁者爱人孔子的温度—— 读前四则,注意重点字。思考:“仁”的思想内容包括哪一些? 1.6 子曰:“弟子,入则孝,出则弟,谨而信,泛爱众,而亲仁,行有余力,则以学文。

重点掌握字词:入、出、弟tì、众、仁

弟子:古今异义,做子弟的年轻人

主旨:仁与孝悌;

教育中心。 仁与孝悌

“孝弟也者,其为仁之本与!”(1.2)

“今之孝者,是为能养。至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”(《为政》)

——仁以孝悌为根本,以亲情为纽带;

·教育观

“孝悌、谨信、爱众、亲仁……

行有余力,则以学文。”(1.6)

——以道德修养为中心,以孝悌之义为重点;

孔子办教育修德重于学文,培养学生道德观念、品行修养在第一位,书本知识、文化学习在第二位。“德”在“识”前,是阶级的需要,也是教育的真义。

心得:读书与做人?你怎么看?

“弟子规,圣人训,首孝悌,次谨信,泛爱众,而亲仁,有余力,则学文。”

做人第一,学问第二;先学做人,再做学问。首先是做人的品德修养,其次才谈得上学习文化知识,这是“世事洞明皆学问,人情练达即文章”(《红楼梦》第四回)的道理所在,也是“播种行动,收获习惯;播种习惯,收获个性;播种个性,收获命运”的重要启示所在。4.15 子曰:“参乎,吾道一以贯之。”曾子曰:“唯。”子出,门人问曰:“何谓也?”曾子曰:“夫子之道,忠恕而已矣。

重点掌握字词:道、贯、忠、恕

句式:宾语前置句

主旨:仁以忠恕为核心;

“忠:己欲立而立人,己欲达而达人;恕:己所不欲,勿施于人。”

内容上-忠对外竭力为人,指向他人

恕对内推己及人,指向自己

思维向度上-忠以孝悌为基础

恕在善的心灵上由己及人

统一于仁-是仁的基本要求,是调节人的关系、指导待人处事的基本原则,谓一以贯之。5.12 子贡曰:“我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。”子曰:“赐也,非尔所及也。”

重点掌握字词:加、诸、及

主旨:恕即将心比心、推己及人(何为恕)

子贡问曰:有一言可以终身行之者乎?子曰:己所不欲,勿施于人。

朱熹曰:尽己之谓忠,推己之谓恕。

耶稣基督说:无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们就要怎样待人。

心得:“恕”道之难,终身以勉。

6.30 子贡曰:“如有博施于民而能济众,何如?可谓仁乎?”子曰:“何事于仁?必也圣乎!尧舜其犹病诸。夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也已。”

重点掌握:而、事、必、其、病

诸、立、达、譬、方

句式:宾语前置句

主旨:忠即积极为人(何为忠)

圣与仁不同的境界:“圣”博施于民而能济众不是一般人所能做到的人民救星的境界。“仁”人同此心,心同此理,设身处地为他人着想,是普通人只要努力就能达到的境界。

心得:所谓“仁”道,你我行之。

·什么是“仁者爱人”?

“仁”即一种“爱人”的情感,首先从父子、兄弟间的亲情出发,由此推己及人(即所谓的“忠恕之道”),达到人与人之间的普遍和谐,体现了孔子仁德爱民的思想和良好愿望。

·仁的具体内涵?——前四则小结·仁的概念——“仁”的具体内涵

仁之本:孝悌 孝弟也者,其为仁之本与!

仁之则:忠恕

忠:尽心竭力。己欲立而立人,己欲达而达人。

恕:仁爱宽厚。己所不欲,勿施于人。

仁之上:圣(博施济众)

仁之方:能近取譬(推己及人) 孔子是如此想的,那么他自己是如何去实践的呢?且去听去看他的言行举止吧! 读后七则,注意重点字。思考:对于“仁”要怎样实践呢? 5.26 颜渊、季路侍。子曰:“盍各言尔志?” 子路曰:“愿车马衣轻裘与朋友共,敝之而无憾。”颜渊曰:“愿无伐善,无施劳。” 子路曰:“愿闻子之志。” 子曰:“老者安之,朋友信之,少者怀之。”

重点掌握字词:侍、盍、敝、伐、施、安

主旨:仁的实践表现之一

无私吝之心的爱人

A言志见仁:言志所谈还是个人道德修养及为人处世的态度。孔子重视培养“仁”的道德情操,从各方面严格要求自己和学生,志向接近于“仁德”。

“夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁。”

---朱熹

各言其志,高下有别:

子路是侠士,豪侠义气,轻财重义,喜善好施,乐以助人,犹如杜甫所吟唱:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜!”

颜渊是仁人,仁者之风,隐忍谦逊,不自我夸耀长处和功劳,道德修养境界更高。

孔子是圣人,仁德爱民,博施于民而能济众,老中青三代各有所属,正是理想的大同社会,心怀天下,境界最高。

10.17 厩焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

重点掌握字词:厩焚、退朝

主旨:问人不问马,重人不重财;

人道主义思想的发端。

B问人见仁:一个人的修养如何,体现在遇到突然事件之后不假思索的言行。在士大夫家庭,负责照管马的一定是下人而不是主人;在当时情况下,一匹马的价值是非常高的。马棚失火,主人开口即问是否伤人,将人的生命放在第一位。当然人与马都是生命,但人是同类,在不能同时兼顾的情况下,孔子以人为本,推己及人,先关心人的生命安全。

7.9 子食于有丧者之侧,未尝饱也。

重点掌握字词:有丧者

思考:孔子在遭遇丧事的人旁边,

为什么饭都不吃饱?

这是不是太迂腐了呢?

C丧侧见仁:孔子认为生死是大事,尊崇养生送死的礼节规范遇到他人丧事表示哀悼;但不吃饱饭肯定不是礼的规定,孔子如此更是因为他将心比心,设身处地体味旁人心情,而使自己也保持了哀戚之心,所以吃不饱。

——丧者哀戚,于其旁不能饱食,此所谓恻隐之心,就是同情心。15.42 师冕见,及阶,子曰:“阶也。”及席,子曰:“席也。”皆坐,子告之曰:“某在斯,某在斯。”师冕出,子张问曰:“与师言之道与?”子曰:“然,固相师之道也。”

重点掌握字词:师冕、道、相

思考:孔子为何如此?

D导盲见仁:孔子对盲乐师的提示之语平实浅易,关心之情具体细微,是无微不至的仁爱之心。

9.10 子见齐衰者,冕衣裳者与瞽者,见之,虽少,必作;过之,必趋。

重点掌握字词:齐衰、冕衣裳、瞽、作、趋

思考:句子省略了哪些主语?

孔子为何要对穿丧服的人、

穿礼服的人和盲人特别表示敬意?

E崇礼见仁:孔子对于周礼十分熟悉,他知道遇到什么人该行什么礼,对尊贵者、家有丧事者和盲者特别致敬更是在礼的规定上将心比心地表达严肃庄重的态度,对礼尊崇并尽量身体力行,以恢复礼治的理想社会。·孔子对人是以礼行之,那么对物如何呢?7.27 子钓而不纲,弋不射宿。

重点掌握字词:纲、弋、宿

主旨:圣人取物有度,有仁德之心

相对于焚林而猎、竭泽而渔。

孟子言:“亲亲而仁民,仁民而爱物。今人乍见孺子将如于井,皆有怵惕恻隐之心。”

蔡元培先生写过一副对联是:

惜竹不除当路笋,伐薪教护带巢枝。

劝君莫打三春鸟,子在巢中望母归。

君子远庖厨

三驱为度:即使天子或诸侯在狩猎的时候,也只能三面包抄,给动物留一条生路,并且遇到的第一个动物不能杀。15.42 子贡曰:“管仲非仁者与?桓公杀公子纠,不能死,又相之。” 子曰:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。岂若匹夫匹妇之为谅也,自经于沟渎而莫之知也?”

重点掌握字词:死、相、一、匡、微、

被、左、衽、谅、经、

句式:宾语前置句

思考:孔子和子贡对管仲的评价是否相同?

子贡:主张志士仁人应忠于主子,杀身成仁,而管仲在失败后不能为公子纠死难,又做了原来政敌齐桓公的相,看似违背了仁道。

孔子:明确地肯定了管仲的大节大信之仁,认为仁者更应该维持天下一统,造福民众,而不必拘于小节小信。

关心民生疾苦始终是孔子的仁爱观,孔子仁的标准以大的原则为前提,是看一个人对社会的贡献而不是只讲求小信,说明孔子能辨证看人,在仁的认知上能知权达变。

——后七则小结·仁的实践1.言志:夫子安人,颜渊不违仁,子路求仁?

2.问人:重人不重财

3.于有丧者侧:尊崇礼

4.导盲:无微不至的关心

5.见齐衰者…必趋:恻隐之心

6.子钓而不纲弋不射宿:仁爱之心

7.肯定管仲的仁:能辩证地看人【补充】 3.22 子曰:“管仲之器(器量)小哉!”或曰:…“然则管仲知礼乎?”曰:“邦君树塞门(设立照壁),管氏亦树塞门;邦君为两君之好(会见)有反坫(设置放酒杯的坫台),管氏亦有反坫。管氏而知礼,孰不知礼?”(僭:以家臣的身份用诸侯之礼。)

14.16子路曰:“桓公杀公子纠,召忽死之,管仲不死。”曰:“未仁乎?”子曰:“桓公九合诸侯,不以兵车,管仲之力也。如其仁,如其仁。”——如何理解孔子的仁与礼? 总的来说,孔子肯定了管仲有仁德,认为像管仲这样有仁德的人,不必像匹夫匹妇那样,斤斤计较他的节操与信用,一方面否认管仲知礼一方面肯定管仲为仁,表明孔子的仁和礼之间存在矛盾之处。成大事者不拘小节——管仲虽未为公子纠殉身尽忠,但他辅佐齐桓公一匡天下而名留青史,不能用对一般普通人的小节小信来要求,说到底还是金无足赤,人无完人的问题。我们不能对任何人都求全责备,而应该看他的主流,看他的大节。齐桓公也正是因为不究细节,不计私仇,原谅并重用了差点要了他命的管仲,才取得了霸诸侯的丰功伟绩。任何时代都是需要人才的时代,我们今天是不是也应该用这种看大节、看主流的思想来衡量人才呢?尊重选择、避免愚忠——人人生而平等,任何人都不是领袖、老板的私财或工具。每一个人都应该干大事业,为国尽忠,为人民尽孝,才是忠义千古。置家庭和大多数人的利益不顾,为领袖、老板个人私利献身,或者枯守昏弱无能的老板从一而终,都是愚忠。但凡有志气、有骨气的人绝不会这样做。愚忠愚孝最有名的两句话是:“君叫臣死,臣不得不死;父叫子亡,子不敢不亡”。这种极端腐朽、野蛮、反动的思想,是后人的歪曲而非孔孟的本意。——总结全篇·仁 “仁”是孔子思想的核心,具体内容和实践方法是“忠、恕”,即竭力为人又推已及人。具体表现为“爱人”,即人人都学会关爱别人并落实于身体力行的小事。仁是圣之始,圣是仁之成。仁贯彻礼,在行动中强调内心感情自觉、真诚。

“别人爱我,我爱别人,这是小爱;我爱别人,别人爱我,才是大爱。”【拓展】 同是主张相爱,墨子的主张和孔子有什么不同? 孔子的仁爱是建立在礼(等级制度)的基础上,以礼为原则和指导有差等的爱,以亲情关系为纽带的有远近亲疏,贵贱尊卑区别的推己及人。墨子的兼爱则建立在所有人平等的基础上,人与人之间互相友爱,利益共享。

仁,在我国古典文化中不仅仅是一个简单的道德概念,更是一个有着深刻内涵、富有东方文化色彩的哲学命题。曾国藩的“倚天照海花无数,高山流水心自知”是仁的蕴藉与内敛;论语的“当仁而不让”是仁的锋锐与张扬;年度感动中国人物是仁在当代无言的震撼。所谓敬人者,人恒敬之;爱人者,人恒爱之。大音稀声,大象无形,大爱无边!愿我们都能成为一个人敬人爱的仁者!

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录