苏教版选修《唐宋八大家散文选读》之《留侯论》课件 (共50张)

文档属性

| 名称 | 苏教版选修《唐宋八大家散文选读》之《留侯论》课件 (共50张) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 665.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-04-29 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

1、掌握文中的重点文言字词。

2、理解重点句子的翻译。

3、理解作者的观点及其独到新颖之处。

学习目标:

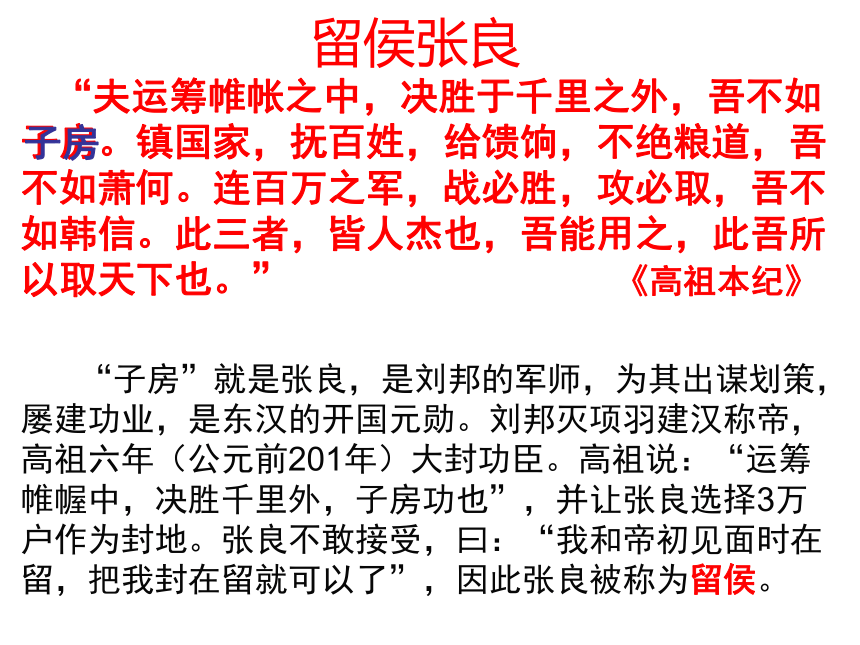

留侯张良

“夫运筹帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。” 《高祖本纪》

“子房”就是张良,是刘邦的军师,为其出谋划策,屡建功业,是东汉的开国元勋。刘邦灭项羽建汉称帝,高祖六年(公元前201年)大封功臣。高祖说:“运筹帷幄中,决胜千里外,子房功也”,并让张良选择3万户作为封地。张良不敢接受,曰:“我和帝初见面时在留,把我封在留就可以了”,因此张良被称为留侯。

子房

张良

张良(?─前189),字子房,韩国贵族之后。秦灭韩后,他图谋复韩,变卖家财,寻求刺客,制一百二十斤重的铁椎,在博浪沙与力士刺杀秦始皇,未遂,逃往下邳pī(今江苏睢宁西北)藏匿。据说在此遇黄石老人,得《太公兵法》。秦末参加反秦义军,先在刘邦军中为将,随刘邦先后投项梁,入关中咸阳,又劝刘邦莫贪恋富贵,屯军霸上,鸿门宴上为刘邦解危。刘邦被封为汉王后随其入蜀,并让刘邦烧掉栈道,以使项羽不疑。楚汉战争中,力主刘邦联合彭越、英布等人,劝刘邦满足韩信要求,以使他效力,反对复立六国的主张,主张追击项羽,莫放虎归山,这一切保证了刘邦在楚汉战争中的胜利。西汉建立后,张良因功被封为留侯。高祖死后八年,张良也因长期为病所困而卒。

富贵不淫,有儒者气;淡泊明志,作平地神

题 解

北宋嘉佑六年(1061年),苏轼26岁,在京城经欧阳修推荐参加制科考试,最后仁宗在崇政殿御试,苏轼入第三等(宋开国以来,入三等者只有吴育和苏轼两人)。试前,苏轼献《进策》、《进论》各25篇,系统地提出了自己的政治主张,本文是《进论》的第19篇。 这是一篇进献给皇帝的史论,目的在于应试求官,向考官和皇帝显示才华,所以写作时很用力,是苏轼青年时代的重要作品之一。

初读文本

听录音跟读,读准字音和句读。

再读文本理解词语

①古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

过:超过

节:气度、度量

人情:人之常情(古今)

匹夫:一般人

见:表被动

而:连词,表承接

在古代称得上豪杰之士的人,一定有超越常人的气度和节操。人之常情所不能忍受的事件,一般人被侮辱,就会拔出剑来,冲上去搏斗,这算不上真正的勇敢。

第一段

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

卒:同“猝”,突然

故:缘故

挟持:抱负(古今异义)

天下有大智大勇的人,祸难突然降临也不惊慌,无缘无故对他加以侮辱能够不动怒,这就是因为他的抱负十分宏大,志向特别高远的缘故。

第一段

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

匹夫

天下有大勇者

思考:第一段的作用?

第一段总领全文,提出论题“忍”字。通过“匹夫”和“大勇者”形成对比阐述“忍”与“勇”的关系。

豪杰过人——有忍

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪,然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?

试:考验

张良在圯上接受一位老人赠送兵书,这件事确实太荒诞不经。然而怎么能知道不是秦代隐居的君子,特意出来考验张良的呢?

第二段

观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。而世不察,以为鬼物,亦已过矣。且其意不在书。

所以:用来……的

见:同“现”,表现

相与:互相

义:道理

已:太

过:错

意:目的,用意

看老人用来略微显露他心思的言语,都是圣人、贤人相互告诫的道理。可是世人不明白,把圯上老人看作鬼怪,也太错了。而且老人的用意就不是向张良授书。

第二段

张良拾履:良尝间从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,彊忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”五日平明,良往。父已先在,怒曰:“与老人期,后,何也?”去,曰:“后五日早会。”五日鸡鸣,良往。父又先在,复怒曰:“后,何也?”去,曰:“后五日复早来。”五日,良夜未半往。有顷,父亦来,喜曰:“当如是。”出一编书,曰:“读此则为王者师矣。后十年兴。十三年孺子见我济北,穀城山下黄石即我矣。”遂去,无他言,不复见。旦日视其书,乃“太公兵法”也。良因异之,常习诵读之。

圯上老人是谁:

太史公曰:“学者多言无鬼神,然言有物。至如留侯所见老父予书,亦可怪矣。

苏轼:而世不察,以为鬼物,亦已过矣。 隐君子者出而试之。

圯上老人的意图:

太史公认为授书,“读此可为王者师矣”后来“良数以《太公兵法》说沛公,沛公善之,常用其策。”

苏轼认为“且其意不在书。”

比较苏轼《留侯论》的见解与司马迁《史记.留侯世家》的记载的不同之处?

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无罪夷灭者,不可胜数,虽有贲、育,无所复施。夫持法太急者,其锋不可犯,而其末可乘。

方:正 胜:尽

平居:住在家里

虽:即使

乘:利用(机会)

在韩国灭亡,秦国正处在强盛的时候,秦国用种种酷刑来对付天下的读书人。那些住在家里无缘无故遭到杀戮的人,真是难以计数。那时即使有古代孟贲、夏育那样的勇士,也无法施展他们的本领。一般说,(像秦始皇那样)施行严刑峻法的人,他的锋芒是不能触犯的,但等到他衰微的时候却有机可乘。

第三段

子房不忍忿忿之心,以匹夫一力,而逞于一击之间 。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣。

逞于一击之间:介词结构后置 “于……逞”

间不能容发:空隙中容不下一根头发。间不容发:比喻与灾祸相距极近或情势危急到极点。?

然而少年张良却不能忍耐一时的激愤,想用个人的力量,试图在一次狙击之中逞其志。在这个时候,张良虽然侥幸没有死,但生死之间连一根头发也容不下,那是何等危险啊!

第三段

千金之子,不死于盗贼。何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。

可爱:可贵(古今异义)

为……谋:去做(谋划)……那样的谋略

特:只

贵族子弟,不愿死于盗贼之中。这是为什么?这就是他们懂得生命的可贵,不屑于在同盗贼相斗中死去。张良这样出类拔萃的人才,不像伊尹和姜太公那样去深谋远虑,却只想采用荆轲与聂政那样行刺的小计谋,企图在侥幸中保存性命,这正是圯上那位老人为他感到深深惋惜的地方。

只、直、仅、但、顾、唯(惟)、特、徒、第(弟)

是故倨傲鲜腆而深折之。彼其能有所忍也,然后可以就大事。故曰:孺子可教也。

鲜:少

腆:tiǎn厚:没有礼貌的样子

折:使……折服

就:成就

因此,故意用高傲无礼的方法,来重重折服他,他如果能够忍受下去,才可能真正成就一番大事业。(他真的忍受下来了)所以(老人)说:“这年轻人是可以教好的!”

第三段

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。是故倨傲鲜腆而深折之。

使张良深刻体会“忍”字的重要性。授书只不过是形式。

别出心裁:苏轼论述的“且其意不在书”,在于什么?

怒击秦帝——不忍

圯上受书——得忍

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。

逆:迎接

下:居于……之下 屈尊,降低身份

信:使……信服;

用:任用。

舍:放弃

楚庄王讨伐郑国时,郑襄公曾袒露上身,牵着羊去迎接他以表示臣服。楚庄王说:“一国之君能这般屈己尊人,他的百姓必定信服他并为他卖命。”于是放弃攻打郑国。

第四段

勾践之困于会稽而归,臣妾于吴者,三年而不倦。且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

于:在

归:投降

臣妾:名词作动词,带着臣妾。

越王勾践被吴王夫差困于会稽山上而归降吴国,带着臣妾到吴国去做人质,在那里整整三年没有流露出任何厌倦与不满。(一个人)虽有复仇的大志,却不能屈己尊人,这不过是凡夫俗子的勇猛。

第四段

为什么要写郑伯肉袒牵羊和勾践卧薪尝胆?

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。勾践之困于会稽而归,臣妾于吴者,三年而不倦。且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

正面衬托张良的能忍

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

以为:认为

折:挫伤

那位圯上老人,认为张良才智有余,但担心他缺乏度量,所以才无情地挫伤他那年轻气盛的刚强暴躁的脾气,让他能够忍受那些微不足道的愤怒,而实现他远大的谋略。

第四段

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

卒:同“猝”,突然

命:命令

惊:使……受惊扰

怒:使……恼怒

为什么这样说呢?(圯上老人与张良)平生素不相识,突然在荒野相遇,却傲慢地命令张良去替他干奴仆所做的事,而张良却十分坦然地去做了,一点也没有惊诧愤怒的情绪,这就是秦始皇不能惊扰他的谋略而使其盲动,项羽无法使他激怒而去冒险的原因。

第四段

研习第四段

这段举史实相证,表明能忍的历史作用。

(1)开头四句:用郑伯、勾践史实推出结论“且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也”,照应第一段“此不足为勇也”

(2)“忍小忿而就大谋”直接点出论点,使之具体化。

(3)面对这样有辱人格的事都能忍,还有什么不能忍呢?

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍唯不能忍,是以百战百胜而轻用其锋。

所以:……的原因

唯:正因为 是因为

锋:锋芒

现在来看刘邦获胜、项羽失败的原因,就在于能忍耐不能忍耐罢了。项羽正因为不能忍耐,所以虽然所向无敌,但他轻率地使用他的锋芒。

第五段

高祖忍之,养其全锋而待其弊。此子房教之也。当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之。

弊:疲困

王:称王

全:保存

刘邦却能够忍耐,保全他的锋芒,等待项羽衰弱了(再和他争锋)。这完全是张良教给他的。当淮阴侯韩信夺取齐地想自己做王时,刘邦大怒,立刻从言语和脸色上表现出来。从这里可以看出,刘邦还是不善于忍耐,要不是张良,谁能够保全他呢?

第五段

另辟蹊径:刘邦为什么能忍?

高祖忍之,养其全锋而待其弊。此子房教之也。当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之。

教导刘邦——用忍

此段中写项羽和刘邦形成了对比

太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。呜呼,此其所以为子房欤!

以为:认为

乃:却

称:相称 符合

志气:志向和气度

司马迁原以为张良是一位高大奇伟的人,后来才知道他身材相貌和妇人女子一般,觉得身材相貌与他的志向气度不相称,而这正是张良成为张良的原因。

第六段

研习第六段

析史迁之疑,驳太史公之见。写不能以貌取人。末段虽说是又出一意,但与“忍”字能相关,并不离题。

总结课文

文章通过对张良的评论,论述了“忍小忿而就大谋”是张良辅佐刘邦灭秦楚、兴汉室的关键所在。以“忍”贯串全篇,层层议论,逐步深化。

豪杰过人——有忍

怒击秦帝——不忍

圯上受书——能忍

教导高祖——用忍

一字立骨

“忍之忍之再忍之,忍到忍无可忍之时再忍一次,当能绝路逢生,转祸为福”

《增广贤文》

寒山 拾得

寒山与拾得两位大师,是佛教史上著名的诗僧。唐代天台山国清寺隐僧寒山与拾得,行迹怪诞,言语非常,相传是文殊菩萨与普贤菩萨的化身。

寒山问拾得:世间有谤我,欺我,辱我,笑我,轻我,贱我,恶我,骗我,如何处治乎?拾得曰:只是忍他,让他,由他,避他,敬他,不要理他,再待几年,你且看他!”

娄师德唾面自干

娄师德,字宗仁,唐代人,他官至同平章事,一生为将相30多年,稳而不倒。其诀窍是能忍受任何侮辱而不动声色。 有一次,他弟弟被派去做代州刺史,临行时来向娄师德辞行。他便问弟弟:“你我受国家的恩宠太多,显荣太过,很容易招惹别人的妒忌,你有什么方法可以避免呢?” 他的弟弟说:“往后即使有人唾口水在我面上,我也只把它揩干而已。”娄师德说:“这还不行。人家唾你的脸,就因为他对你生气了,如果你把唾沫揩去的话,他便更恨你了。所以,你不要去揩,而要让它自己干,并且要面带笑容承受,这才对呢!”

让我想起 韩信能受胯下之辱,功成名就之后能以德报怨。

马云说:男人的胸怀是委屈撑大的。马云在创业过程中经历了很多困难,坚持下来的他成就了他的阿里。

苏轼在《晁错论》中说到:古今成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚毅不拔之志。苏轼面对坎坷人生,选择的忍,他将生活的苦酒,妙手调制成文学的佳酿。

忍

1、要做人,先学忍。(《劝忍百箴·忍经》元代许名奎、吴亮 )

2、小不忍则乱大谋。(孔子)

3、忍之忍之再忍之,忍到忍无可忍之时再忍一次,当能绝路逢生,转祸为福

《增广贤文》

4、能忍耻者安,能忍辱者存 。

5、忍是积德门,善为传家宝 。

6、男人的胸怀是委屈撑大的。

“忍字头上一把刀”,超出忍的限度,刀即出鞘,有限度的忍是一种修养,无限度的忍是一种怯懦 。

忍字头上一把刀,说明忍是意志坚定的表现,而不是丧失意志的懦弱表现。本来是具有崇高精神的修养状态,变成浑浑噩噩,逆来顺受,无可无不可;本是富有牺牲的精神状态,会变成充满心机的谋略。”

钓鱼岛主权问题中国不能忍

面对疫情,蓬佩奥十分没有理智的污蔑中国和出言侮辱中国,中国政府行得正坐得直,中国不能忍

不忍

1、 士可杀,不可辱。

2、宁为玉碎,不为瓦全 。

3、生当做人杰,死即为鬼雄 。

4、舍得一身剐,敢把皇帝拉下马 。

课后作业

1、背诵《留侯论》1、3、5段。

2、完成晚自习作业四十九。

3、预习《后赤壁赋》。

1、掌握文中的重点文言字词。

2、理解重点句子的翻译。

3、理解作者的观点及其独到新颖之处。

学习目标:

留侯张良

“夫运筹帷帐之中,决胜于千里之外,吾不如子房。镇国家,抚百姓,给馈饷,不绝粮道,吾不如萧何。连百万之军,战必胜,攻必取,吾不如韩信。此三者,皆人杰也,吾能用之,此吾所以取天下也。” 《高祖本纪》

“子房”就是张良,是刘邦的军师,为其出谋划策,屡建功业,是东汉的开国元勋。刘邦灭项羽建汉称帝,高祖六年(公元前201年)大封功臣。高祖说:“运筹帷幄中,决胜千里外,子房功也”,并让张良选择3万户作为封地。张良不敢接受,曰:“我和帝初见面时在留,把我封在留就可以了”,因此张良被称为留侯。

子房

张良

张良(?─前189),字子房,韩国贵族之后。秦灭韩后,他图谋复韩,变卖家财,寻求刺客,制一百二十斤重的铁椎,在博浪沙与力士刺杀秦始皇,未遂,逃往下邳pī(今江苏睢宁西北)藏匿。据说在此遇黄石老人,得《太公兵法》。秦末参加反秦义军,先在刘邦军中为将,随刘邦先后投项梁,入关中咸阳,又劝刘邦莫贪恋富贵,屯军霸上,鸿门宴上为刘邦解危。刘邦被封为汉王后随其入蜀,并让刘邦烧掉栈道,以使项羽不疑。楚汉战争中,力主刘邦联合彭越、英布等人,劝刘邦满足韩信要求,以使他效力,反对复立六国的主张,主张追击项羽,莫放虎归山,这一切保证了刘邦在楚汉战争中的胜利。西汉建立后,张良因功被封为留侯。高祖死后八年,张良也因长期为病所困而卒。

富贵不淫,有儒者气;淡泊明志,作平地神

题 解

北宋嘉佑六年(1061年),苏轼26岁,在京城经欧阳修推荐参加制科考试,最后仁宗在崇政殿御试,苏轼入第三等(宋开国以来,入三等者只有吴育和苏轼两人)。试前,苏轼献《进策》、《进论》各25篇,系统地提出了自己的政治主张,本文是《进论》的第19篇。 这是一篇进献给皇帝的史论,目的在于应试求官,向考官和皇帝显示才华,所以写作时很用力,是苏轼青年时代的重要作品之一。

初读文本

听录音跟读,读准字音和句读。

再读文本理解词语

①古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

过:超过

节:气度、度量

人情:人之常情(古今)

匹夫:一般人

见:表被动

而:连词,表承接

在古代称得上豪杰之士的人,一定有超越常人的气度和节操。人之常情所不能忍受的事件,一般人被侮辱,就会拔出剑来,冲上去搏斗,这算不上真正的勇敢。

第一段

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

卒:同“猝”,突然

故:缘故

挟持:抱负(古今异义)

天下有大智大勇的人,祸难突然降临也不惊慌,无缘无故对他加以侮辱能够不动怒,这就是因为他的抱负十分宏大,志向特别高远的缘故。

第一段

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

匹夫

天下有大勇者

思考:第一段的作用?

第一段总领全文,提出论题“忍”字。通过“匹夫”和“大勇者”形成对比阐述“忍”与“勇”的关系。

豪杰过人——有忍

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪,然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?

试:考验

张良在圯上接受一位老人赠送兵书,这件事确实太荒诞不经。然而怎么能知道不是秦代隐居的君子,特意出来考验张良的呢?

第二段

观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。而世不察,以为鬼物,亦已过矣。且其意不在书。

所以:用来……的

见:同“现”,表现

相与:互相

义:道理

已:太

过:错

意:目的,用意

看老人用来略微显露他心思的言语,都是圣人、贤人相互告诫的道理。可是世人不明白,把圯上老人看作鬼怪,也太错了。而且老人的用意就不是向张良授书。

第二段

张良拾履:良尝间从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良曰:“孺子,下取履!”良鄂然,欲殴之。为其老,彊忍,下取履。父曰:“履我!”良业为取履,因长跪履之。父以足受,笑而去。良殊大惊,随目之。父去里所,复还,曰:“孺子可教矣。后五日平明,与我会此。”良因怪之,跪曰:“诺。”五日平明,良往。父已先在,怒曰:“与老人期,后,何也?”去,曰:“后五日早会。”五日鸡鸣,良往。父又先在,复怒曰:“后,何也?”去,曰:“后五日复早来。”五日,良夜未半往。有顷,父亦来,喜曰:“当如是。”出一编书,曰:“读此则为王者师矣。后十年兴。十三年孺子见我济北,穀城山下黄石即我矣。”遂去,无他言,不复见。旦日视其书,乃“太公兵法”也。良因异之,常习诵读之。

圯上老人是谁:

太史公曰:“学者多言无鬼神,然言有物。至如留侯所见老父予书,亦可怪矣。

苏轼:而世不察,以为鬼物,亦已过矣。 隐君子者出而试之。

圯上老人的意图:

太史公认为授书,“读此可为王者师矣”后来“良数以《太公兵法》说沛公,沛公善之,常用其策。”

苏轼认为“且其意不在书。”

比较苏轼《留侯论》的见解与司马迁《史记.留侯世家》的记载的不同之处?

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无罪夷灭者,不可胜数,虽有贲、育,无所复施。夫持法太急者,其锋不可犯,而其末可乘。

方:正 胜:尽

平居:住在家里

虽:即使

乘:利用(机会)

在韩国灭亡,秦国正处在强盛的时候,秦国用种种酷刑来对付天下的读书人。那些住在家里无缘无故遭到杀戮的人,真是难以计数。那时即使有古代孟贲、夏育那样的勇士,也无法施展他们的本领。一般说,(像秦始皇那样)施行严刑峻法的人,他的锋芒是不能触犯的,但等到他衰微的时候却有机可乘。

第三段

子房不忍忿忿之心,以匹夫一力,而逞于一击之间 。当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣。

逞于一击之间:介词结构后置 “于……逞”

间不能容发:空隙中容不下一根头发。间不容发:比喻与灾祸相距极近或情势危急到极点。?

然而少年张良却不能忍耐一时的激愤,想用个人的力量,试图在一次狙击之中逞其志。在这个时候,张良虽然侥幸没有死,但生死之间连一根头发也容不下,那是何等危险啊!

第三段

千金之子,不死于盗贼。何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。

可爱:可贵(古今异义)

为……谋:去做(谋划)……那样的谋略

特:只

贵族子弟,不愿死于盗贼之中。这是为什么?这就是他们懂得生命的可贵,不屑于在同盗贼相斗中死去。张良这样出类拔萃的人才,不像伊尹和姜太公那样去深谋远虑,却只想采用荆轲与聂政那样行刺的小计谋,企图在侥幸中保存性命,这正是圯上那位老人为他感到深深惋惜的地方。

只、直、仅、但、顾、唯(惟)、特、徒、第(弟)

是故倨傲鲜腆而深折之。彼其能有所忍也,然后可以就大事。故曰:孺子可教也。

鲜:少

腆:tiǎn厚:没有礼貌的样子

折:使……折服

就:成就

因此,故意用高傲无礼的方法,来重重折服他,他如果能够忍受下去,才可能真正成就一番大事业。(他真的忍受下来了)所以(老人)说:“这年轻人是可以教好的!”

第三段

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。是故倨傲鲜腆而深折之。

使张良深刻体会“忍”字的重要性。授书只不过是形式。

别出心裁:苏轼论述的“且其意不在书”,在于什么?

怒击秦帝——不忍

圯上受书——得忍

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。

逆:迎接

下:居于……之下 屈尊,降低身份

信:使……信服;

用:任用。

舍:放弃

楚庄王讨伐郑国时,郑襄公曾袒露上身,牵着羊去迎接他以表示臣服。楚庄王说:“一国之君能这般屈己尊人,他的百姓必定信服他并为他卖命。”于是放弃攻打郑国。

第四段

勾践之困于会稽而归,臣妾于吴者,三年而不倦。且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

于:在

归:投降

臣妾:名词作动词,带着臣妾。

越王勾践被吴王夫差困于会稽山上而归降吴国,带着臣妾到吴国去做人质,在那里整整三年没有流露出任何厌倦与不满。(一个人)虽有复仇的大志,却不能屈己尊人,这不过是凡夫俗子的勇猛。

第四段

为什么要写郑伯肉袒牵羊和勾践卧薪尝胆?

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。”遂舍之。勾践之困于会稽而归,臣妾于吴者,三年而不倦。且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

正面衬托张良的能忍

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

以为:认为

折:挫伤

那位圯上老人,认为张良才智有余,但担心他缺乏度量,所以才无情地挫伤他那年轻气盛的刚强暴躁的脾气,让他能够忍受那些微不足道的愤怒,而实现他远大的谋略。

第四段

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

卒:同“猝”,突然

命:命令

惊:使……受惊扰

怒:使……恼怒

为什么这样说呢?(圯上老人与张良)平生素不相识,突然在荒野相遇,却傲慢地命令张良去替他干奴仆所做的事,而张良却十分坦然地去做了,一点也没有惊诧愤怒的情绪,这就是秦始皇不能惊扰他的谋略而使其盲动,项羽无法使他激怒而去冒险的原因。

第四段

研习第四段

这段举史实相证,表明能忍的历史作用。

(1)开头四句:用郑伯、勾践史实推出结论“且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也”,照应第一段“此不足为勇也”

(2)“忍小忿而就大谋”直接点出论点,使之具体化。

(3)面对这样有辱人格的事都能忍,还有什么不能忍呢?

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。项籍唯不能忍,是以百战百胜而轻用其锋。

所以:……的原因

唯:正因为 是因为

锋:锋芒

现在来看刘邦获胜、项羽失败的原因,就在于能忍耐不能忍耐罢了。项羽正因为不能忍耐,所以虽然所向无敌,但他轻率地使用他的锋芒。

第五段

高祖忍之,养其全锋而待其弊。此子房教之也。当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之。

弊:疲困

王:称王

全:保存

刘邦却能够忍耐,保全他的锋芒,等待项羽衰弱了(再和他争锋)。这完全是张良教给他的。当淮阴侯韩信夺取齐地想自己做王时,刘邦大怒,立刻从言语和脸色上表现出来。从这里可以看出,刘邦还是不善于忍耐,要不是张良,谁能够保全他呢?

第五段

另辟蹊径:刘邦为什么能忍?

高祖忍之,养其全锋而待其弊。此子房教之也。当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之。

教导刘邦——用忍

此段中写项羽和刘邦形成了对比

太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。呜呼,此其所以为子房欤!

以为:认为

乃:却

称:相称 符合

志气:志向和气度

司马迁原以为张良是一位高大奇伟的人,后来才知道他身材相貌和妇人女子一般,觉得身材相貌与他的志向气度不相称,而这正是张良成为张良的原因。

第六段

研习第六段

析史迁之疑,驳太史公之见。写不能以貌取人。末段虽说是又出一意,但与“忍”字能相关,并不离题。

总结课文

文章通过对张良的评论,论述了“忍小忿而就大谋”是张良辅佐刘邦灭秦楚、兴汉室的关键所在。以“忍”贯串全篇,层层议论,逐步深化。

豪杰过人——有忍

怒击秦帝——不忍

圯上受书——能忍

教导高祖——用忍

一字立骨

“忍之忍之再忍之,忍到忍无可忍之时再忍一次,当能绝路逢生,转祸为福”

《增广贤文》

寒山 拾得

寒山与拾得两位大师,是佛教史上著名的诗僧。唐代天台山国清寺隐僧寒山与拾得,行迹怪诞,言语非常,相传是文殊菩萨与普贤菩萨的化身。

寒山问拾得:世间有谤我,欺我,辱我,笑我,轻我,贱我,恶我,骗我,如何处治乎?拾得曰:只是忍他,让他,由他,避他,敬他,不要理他,再待几年,你且看他!”

娄师德唾面自干

娄师德,字宗仁,唐代人,他官至同平章事,一生为将相30多年,稳而不倒。其诀窍是能忍受任何侮辱而不动声色。 有一次,他弟弟被派去做代州刺史,临行时来向娄师德辞行。他便问弟弟:“你我受国家的恩宠太多,显荣太过,很容易招惹别人的妒忌,你有什么方法可以避免呢?” 他的弟弟说:“往后即使有人唾口水在我面上,我也只把它揩干而已。”娄师德说:“这还不行。人家唾你的脸,就因为他对你生气了,如果你把唾沫揩去的话,他便更恨你了。所以,你不要去揩,而要让它自己干,并且要面带笑容承受,这才对呢!”

让我想起 韩信能受胯下之辱,功成名就之后能以德报怨。

马云说:男人的胸怀是委屈撑大的。马云在创业过程中经历了很多困难,坚持下来的他成就了他的阿里。

苏轼在《晁错论》中说到:古今成大事者,不惟有超世之才,亦必有坚毅不拔之志。苏轼面对坎坷人生,选择的忍,他将生活的苦酒,妙手调制成文学的佳酿。

忍

1、要做人,先学忍。(《劝忍百箴·忍经》元代许名奎、吴亮 )

2、小不忍则乱大谋。(孔子)

3、忍之忍之再忍之,忍到忍无可忍之时再忍一次,当能绝路逢生,转祸为福

《增广贤文》

4、能忍耻者安,能忍辱者存 。

5、忍是积德门,善为传家宝 。

6、男人的胸怀是委屈撑大的。

“忍字头上一把刀”,超出忍的限度,刀即出鞘,有限度的忍是一种修养,无限度的忍是一种怯懦 。

忍字头上一把刀,说明忍是意志坚定的表现,而不是丧失意志的懦弱表现。本来是具有崇高精神的修养状态,变成浑浑噩噩,逆来顺受,无可无不可;本是富有牺牲的精神状态,会变成充满心机的谋略。”

钓鱼岛主权问题中国不能忍

面对疫情,蓬佩奥十分没有理智的污蔑中国和出言侮辱中国,中国政府行得正坐得直,中国不能忍

不忍

1、 士可杀,不可辱。

2、宁为玉碎,不为瓦全 。

3、生当做人杰,死即为鬼雄 。

4、舍得一身剐,敢把皇帝拉下马 。

课后作业

1、背诵《留侯论》1、3、5段。

2、完成晚自习作业四十九。

3、预习《后赤壁赋》。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录