苏教版选修《唐宋八大家散文选读》之《答司马谏议书》 课件 (25张PPT)

文档属性

| 名称 | 苏教版选修《唐宋八大家散文选读》之《答司马谏议书》 课件 (25张PPT) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 242.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-05-08 13:43:45 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

答司马谏议书

王安石

“书”在文言文标题中有两种意义。

一种是名词,作书信、文件讲。

如:王安石的《答司马谏议书》、吴均的《与朱元思书》、林觉民的《与妻书》,或指信函,或指文件,都属于名词的范畴。

另一种是动词,作书写、记载讲。

如:明人高启的《书博鸡者事》,就是“记斗鸡玩赌者的故事”的意思。

【文体辨析】

“答”即“答复、回复”之意。

“谏议”则指的是“谏议大夫”这个官职。

所以,“答司马谏议书”不能理解为“回答司马光规劝的书信”,而要作“回复谏议大夫司马光的信”来理解。

【文体辨析】

【写作背景】

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。

新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。保守派代表人物司马光一再致书王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

http://www.edudown.net

【作家作品】

本文选自《王临川集》。王安石,字介甫,晚年号半山,临川人(江西省),曾被封为荆国公,世称王荆公,卒谥文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张为文应“有补于世”,“以适用为本”。(中国有“诗言志”传统)

他的著作有《临川先生文集》、《王荆公诗文集》。

【朗读课文,疏通文意】

第一段:交代写信的缘由。

第二段:针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥。

第三段:分析反对派对新法声势汹汹、怨恨、诽谤的原因,并表示对失大夫不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满。

第四段:书信常规的结束语。

http://www.edudown.net

【整体感知】

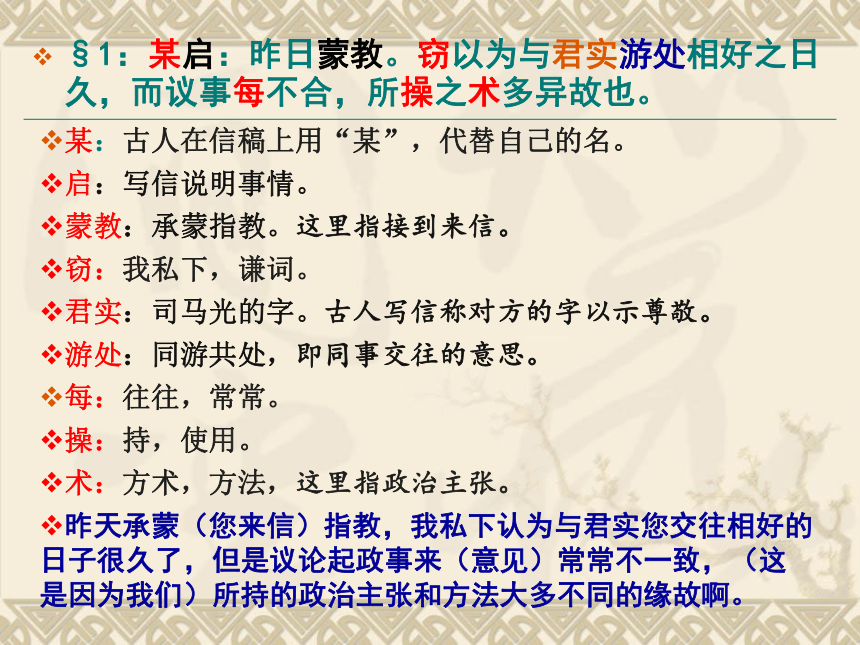

§1:某启:昨日蒙教。窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

某:古人在信稿上用“某”,代替自己的名。

启:写信说明事情。

蒙教:承蒙指教。这里指接到来信。

窃:我私下,谦词。

君实:司马光的字。古人写信称对方的字以示尊敬。

游处:同游共处,即同事交往的意思。

每:往往,常常。

操:持,使用。

术:方术,方法,这里指政治主张。

昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同的缘故啊。

虽然想要(向您)硬啰嗦几句,(但)终究一定(是)不能蒙受(您)考虑(我的意见),所以(我)只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解了。

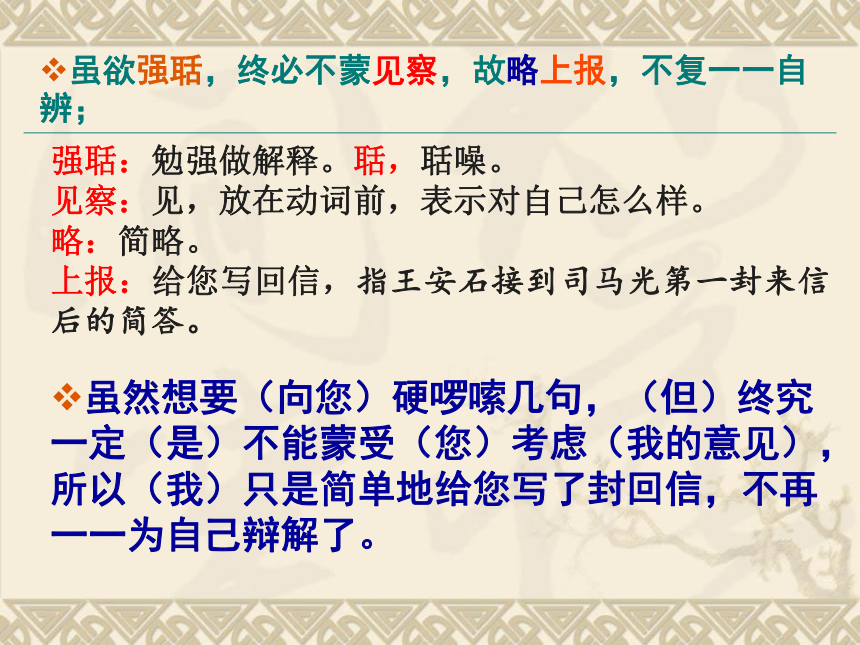

虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨;

强聒:勉强做解释。聒,聒噪。

见察:见,放在动词前,表示对自己怎么样。

略:简略。

上报:给您写回信,指王安石接到司马光第一封来信后的简答。

重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

重:又。重(chóng)念:再三想想。

视遇厚:看重的意思,视遇:看待。

反复:指书信往来。

卤莽:简慢无礼。

具道:详细说明。

所以:原委。

具道所以:详细说明这样做的理由。

冀(jì):希望。

见恕:原谅我。

再三考虑君实对我的重视厚遇,在书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

§2:盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

盖:句首发语词。

儒者:这里指有学问读书人。

名实:名义和实际。

所以:用来……的

侵官:侵犯其他机构的职权。

生事:制造事端。

征利:夺取财物。

拒谏:拒绝接受别人的意见。

以致:因而招致。

怨谤(bàng):怨恨,指责。

有学问的读书人所争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵了官吏们的职权,制造了事端,夺取了百姓的财物,拒绝接受别人的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;

人主:皇帝。这里指宋神宗赵顼Xū。

议法度:讨论、审定国家的法令制度。

修:修订。

修之于朝廷:在朝廷上讨论修改。

有司:负有专责的官员。

我却认为接受皇上的命令,议订法令制度,又在朝廷上修正、决定,把它交给负有专责的官吏(去执行),不算是“侵官”。

举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

举:推行。

辟:驳斥,抨击。

辟邪说:驳斥错误的言论。

难:责难(nàn)。

壬(rén)人:壬:“佞”的假借字。佞人,指巧言谄媚之人。

固前知:固:本来。前:预先。本来预先就知道。

实行古代贤明君主的政策,用它来兴办(对天下)有利的事业、消除(种种)弊病,(这)不能算是制造事端;为天下治理整顿财政,(这)不能算是(与百姓)争夺财利;抨击不正确的言论,责难巧言谄媚的小人,

(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。至于(社会上对我的)那么多怨恨和诽谤,那是我本来预先就料到它会这样的。

§3:人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

人们习惯于苟且偷安、得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)皇上才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢。

以…为:把…当做

恤:忧虑,顾念。

同俗自媚于众:指附和世俗的见解,向众人献媚讨好。

善:形作名,善事,好事。

乃:副词,才。

抗:抵制,斗争。

之:代词,指上文所说的“士大夫”。

何为:即“为何”。

汹汹然:大吵大闹的样子。

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。盘庚不为怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

胥:相互。

特:只是,仅仅。

度:计划。

度(duó):估计,考虑。

是:认定做得对。

盘庚迁都(的时候),相互抱怨的都是老百姓啊,(并)不只是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。

商朝中期的一个君主。商朝原来建都在黄河以北的奄(今山东曲阜),常有水灾。为了摆脱政治上的困境和自然灾害,盘庚即位后,决定迁都到殷(今河南安阳西北)。这一决定曾遭到全国上下的怨恨反对。后来,盘庚发表文告说服了他们,完成了迁都计划。事见《尚书·盘庚》。

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

以:因为。

膏泽:膏泽:施加恩惠,这里用作动词。

事事:做事。前一“事”字是动词,后一“事”字是名词。

守:墨守。

知:领教。

如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,使这些老百姓得到好处,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

无由会晤,不任区区向往之至。

无由:没有机会。

不任:不胜。

区区:小,这里指自己,自谦词。

向往:仰慕。

没有机会(与您)见面,内心实在仰慕到极点。

明实已明,而天下之理得矣。

作者认为判断是非的原则是什么?

司马光加给作者的“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”五个罪名逐一作了反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明坚持变法的决心。言辞犀利,针锋相对,是古代的驳论名篇之一。

课堂检测

1.“不恤国事”中的“恤”字,其意思是: ( )

A)忧愁 B)顾念 C)怜悯 D)单薄

B

2.下列各项中“度”字的读音与“度义而后动”中相同的有: ( ) A)以己度人 B)审时度势 C)豁达大度 D)置之度外

A、B

3.下列句中加点字词在文中的意思,不正确的一项是: ( )

A、以致天下怨谤也 致:招致

B、某则以谓受命于人主 以谓:认为

C、举先王之政,以兴利除弊 举:列举

D、非特朝廷士大夫而已 特:仅仅

C

4.对下列两组句中加点字的意义和用法,判断正确的一项是 ( )

则固前知其如此也 上乃欲变此

斯固百世之遇也 天下胜者众矣,而霸者乃五

A、两个“固”字相同,两个“乃”字也相同

B.两个“固”字不同,两个“乃”字也不同

C.两个“固”字相同,两个“乃”字不同

D.两个“固”字不同,两个“乃”字相同

B

5.下列句中加点的“见”字意思与其他三项不同的一项是 : ( )

A、今君实所以见教者

B、冀君实或见恕也

C、终必不蒙见察

D、是而不见可悔故也

D

6.选出与“某则以谓受命于人主”中“某”指代的人称相同的一项 : ( )

A、王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

B、更若役,复若赋,则何如

C、尔其无忘乃父之志

D、盖余所至,比其好游者不能十一

D

答司马谏议书

王安石

“书”在文言文标题中有两种意义。

一种是名词,作书信、文件讲。

如:王安石的《答司马谏议书》、吴均的《与朱元思书》、林觉民的《与妻书》,或指信函,或指文件,都属于名词的范畴。

另一种是动词,作书写、记载讲。

如:明人高启的《书博鸡者事》,就是“记斗鸡玩赌者的故事”的意思。

【文体辨析】

“答”即“答复、回复”之意。

“谏议”则指的是“谏议大夫”这个官职。

所以,“答司马谏议书”不能理解为“回答司马光规劝的书信”,而要作“回复谏议大夫司马光的信”来理解。

【文体辨析】

【写作背景】

北宋中期,社会矛盾尖锐。宋神宗任命王安石为参知政事,实行变法,力图通过整军理财以求富国强兵。

新法的实行,抑制了大官僚大地主和豪强的特权,激起既得利益者的强烈反对。保守派代表人物司马光一再致书王安石,要求罢黜新法,恢复旧制。

王安石以此信作答,信中逐条驳斥对方对新法的责难,批判了士大夫因循守旧、苟且偷安、不恤国事的保守思想,表示了坚定不移地推行新法的决心。

http://www.edudown.net

【作家作品】

本文选自《王临川集》。王安石,字介甫,晚年号半山,临川人(江西省),曾被封为荆国公,世称王荆公,卒谥文,又称王文公。

他是北宋著名的政治家,两次出任宰相,坚持推行变法,世称王安石变法。列宁称他是“中国十一世纪的改革家”。

王安石又是著名的文学家,他是唐宋八大家之一,他在诗、词、散文等方面都有独特的成就,他主张为文应“有补于世”,“以适用为本”。(中国有“诗言志”传统)

他的著作有《临川先生文集》、《王荆公诗文集》。

【朗读课文,疏通文意】

第一段:交代写信的缘由。

第二段:针对司马光信中所指责的实施新法的弊端,逐一驳斥。

第三段:分析反对派对新法声势汹汹、怨恨、诽谤的原因,并表示对失大夫不恤国事、苟且偷安、墨守成规等保守思想的不满。

第四段:书信常规的结束语。

http://www.edudown.net

【整体感知】

§1:某启:昨日蒙教。窃以为与君实游处相好之日久,而议事每不合,所操之术多异故也。

某:古人在信稿上用“某”,代替自己的名。

启:写信说明事情。

蒙教:承蒙指教。这里指接到来信。

窃:我私下,谦词。

君实:司马光的字。古人写信称对方的字以示尊敬。

游处:同游共处,即同事交往的意思。

每:往往,常常。

操:持,使用。

术:方术,方法,这里指政治主张。

昨天承蒙(您来信)指教,我私下认为与君实您交往相好的日子很久了,但是议论起政事来(意见)常常不一致,(这是因为我们)所持的政治主张和方法大多不同的缘故啊。

虽然想要(向您)硬啰嗦几句,(但)终究一定(是)不能蒙受(您)考虑(我的意见),所以(我)只是简单地给您写了封回信,不再一一为自己辩解了。

虽欲强聒,终必不蒙见察,故略上报,不复一一自辨;

强聒:勉强做解释。聒,聒噪。

见察:见,放在动词前,表示对自己怎么样。

略:简略。

上报:给您写回信,指王安石接到司马光第一封来信后的简答。

重念蒙君实视遇厚,于反复不宜卤莽,故今具道所以,冀君实或见恕也。

重:又。重(chóng)念:再三想想。

视遇厚:看重的意思,视遇:看待。

反复:指书信往来。

卤莽:简慢无礼。

具道:详细说明。

所以:原委。

具道所以:详细说明这样做的理由。

冀(jì):希望。

见恕:原谅我。

再三考虑君实对我的重视厚遇,在书信往来上不应该粗疏草率,所以现在详细地说出我这样做的理由,希望您或许能够宽恕我吧。

§2:盖儒者所争,尤在于名实。名实已明,而天下之理得矣。今君实所以见教者,以为侵官、生事、征利、拒谏,以致天下怨谤也。

盖:句首发语词。

儒者:这里指有学问读书人。

名实:名义和实际。

所以:用来……的

侵官:侵犯其他机构的职权。

生事:制造事端。

征利:夺取财物。

拒谏:拒绝接受别人的意见。

以致:因而招致。

怨谤(bàng):怨恨,指责。

有学问的读书人所争论的问题,特别注重于名义和实际(是否相符)。如果名义和实际的关系已经明确了,那么天下的大道理也就清晰了。现在君实您用来指教我的,是认为我(推行新法)侵了官吏们的职权,制造了事端,夺取了百姓的财物,拒绝接受别人的意见,因而招致天下人的怨恨和诽谤。

某则以谓受命于人主,议法度而修之于朝廷,以授之于有司,不为侵官;

人主:皇帝。这里指宋神宗赵顼Xū。

议法度:讨论、审定国家的法令制度。

修:修订。

修之于朝廷:在朝廷上讨论修改。

有司:负有专责的官员。

我却认为接受皇上的命令,议订法令制度,又在朝廷上修正、决定,把它交给负有专责的官吏(去执行),不算是“侵官”。

举先王之政,以兴利除弊,不为生事;为天下理财,不为征利;辟邪说,难壬人,不为拒谏。至于怨诽之多,则固前知其如此也。

举:推行。

辟:驳斥,抨击。

辟邪说:驳斥错误的言论。

难:责难(nàn)。

壬(rén)人:壬:“佞”的假借字。佞人,指巧言谄媚之人。

固前知:固:本来。前:预先。本来预先就知道。

实行古代贤明君主的政策,用它来兴办(对天下)有利的事业、消除(种种)弊病,(这)不能算是制造事端;为天下治理整顿财政,(这)不能算是(与百姓)争夺财利;抨击不正确的言论,责难巧言谄媚的小人,

(这)不能算是拒绝接受(他人的)规劝。至于(社会上对我的)那么多怨恨和诽谤,那是我本来预先就料到它会这样的。

§3:人习于苟且非一日,士大夫多以不恤国事、同俗自媚于众为善,上乃欲变此,而某不量敌之众寡,欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?

人们习惯于苟且偷安、得过且过(已)不是一天(的事)了。士大夫们多数把不顾国家大事、附和世俗(的见解),向众人献媚讨好当做好事,(因而)皇上才要改变这种(不良)风气,那么我不去估量反对者的多少,想拿出(自己的)力量帮助皇上来抵制这股势力,(这样一来)那么那些人又为什么不(对我)大吵大闹呢。

以…为:把…当做

恤:忧虑,顾念。

同俗自媚于众:指附和世俗的见解,向众人献媚讨好。

善:形作名,善事,好事。

乃:副词,才。

抗:抵制,斗争。

之:代词,指上文所说的“士大夫”。

何为:即“为何”。

汹汹然:大吵大闹的样子。

盘庚之迁,胥怨者民也,非特朝廷士大夫而已。盘庚不为怨者故改其度,度(duó)义而后动,是而不见可悔故也。

胥:相互。

特:只是,仅仅。

度:计划。

度(duó):估计,考虑。

是:认定做得对。

盘庚迁都(的时候),相互抱怨的都是老百姓啊,(并)不只是朝廷上的士大夫(加以反对);盘庚不因为有人怨恨的缘故就改变自己的计划;(这是他)考虑到(迁都)合理,然后坚决行动;认为对(就)看不出有什么可以后悔的缘故啊。

商朝中期的一个君主。商朝原来建都在黄河以北的奄(今山东曲阜),常有水灾。为了摆脱政治上的困境和自然灾害,盘庚即位后,决定迁都到殷(今河南安阳西北)。这一决定曾遭到全国上下的怨恨反对。后来,盘庚发表文告说服了他们,完成了迁都计划。事见《尚书·盘庚》。

如君实责我以在位久,未能助上大有为,以膏泽斯民,则某知罪矣;如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。

以:因为。

膏泽:膏泽:施加恩惠,这里用作动词。

事事:做事。前一“事”字是动词,后一“事”字是名词。

守:墨守。

知:领教。

如果君实您责备我是因为(我)在位任职很久,没能帮助皇上干一番大事业,使这些老百姓得到好处,那么我承认(自己是)有罪的;如果说现在应该什么事都不去做,墨守前人的陈规旧法就是了,那就不是我敢领教的了。

无由会晤,不任区区向往之至。

无由:没有机会。

不任:不胜。

区区:小,这里指自己,自谦词。

向往:仰慕。

没有机会(与您)见面,内心实在仰慕到极点。

明实已明,而天下之理得矣。

作者认为判断是非的原则是什么?

司马光加给作者的“侵官、生事、征利、拒谏、怨谤”五个罪名逐一作了反驳,并批评士大夫阶层的因循守旧,表明坚持变法的决心。言辞犀利,针锋相对,是古代的驳论名篇之一。

课堂检测

1.“不恤国事”中的“恤”字,其意思是: ( )

A)忧愁 B)顾念 C)怜悯 D)单薄

B

2.下列各项中“度”字的读音与“度义而后动”中相同的有: ( ) A)以己度人 B)审时度势 C)豁达大度 D)置之度外

A、B

3.下列句中加点字词在文中的意思,不正确的一项是: ( )

A、以致天下怨谤也 致:招致

B、某则以谓受命于人主 以谓:认为

C、举先王之政,以兴利除弊 举:列举

D、非特朝廷士大夫而已 特:仅仅

C

4.对下列两组句中加点字的意义和用法,判断正确的一项是 ( )

则固前知其如此也 上乃欲变此

斯固百世之遇也 天下胜者众矣,而霸者乃五

A、两个“固”字相同,两个“乃”字也相同

B.两个“固”字不同,两个“乃”字也不同

C.两个“固”字相同,两个“乃”字不同

D.两个“固”字不同,两个“乃”字相同

B

5.下列句中加点的“见”字意思与其他三项不同的一项是 : ( )

A、今君实所以见教者

B、冀君实或见恕也

C、终必不蒙见察

D、是而不见可悔故也

D

6.选出与“某则以谓受命于人主”中“某”指代的人称相同的一项 : ( )

A、王师北定中原日,家祭无忘告乃翁

B、更若役,复若赋,则何如

C、尔其无忘乃父之志

D、盖余所至,比其好游者不能十一

D

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录