2020春苏教版选修史记蚜高中语文读其书想见其为人第9课管仲列传学案含解析

文档属性

| 名称 | 2020春苏教版选修史记蚜高中语文读其书想见其为人第9课管仲列传学案含解析 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 387.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2020-06-26 18:02:54 | ||

图片预览

文档简介

第9课 管仲列传

退避三舍

春秋时候,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的异母兄长重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十九年。经过千辛万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国君之礼相迎,待他如上宾。

一天,楚王设宴招待重耳。两人饮酒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”重耳笑笑回答道:“要是托您的福,果真能回国当政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍(一舍等于三十里),如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。”

四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。

公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮之战的胜利。

“退避三舍”比喻退让和回避,避免冲突。

(出自《史记·卷三十九晋世家第九》)

不拘一格降人才

春秋时期,周室衰微,诸侯壮大。在严酷的争霸过程中,各诸侯国国君为了在乱世中求得生存纷纷招揽贤才,因此,一些在政治、外交、军事、经济方面有才能的人,不论其身份地位的贵贱都得以重用。管仲就是这样的幸运者。在鲍叔牙的举荐下,齐桓公抛弃前嫌,任他为齐相,从此他有了用武之地,其政治才能也得以充分展现。在他的辅佐下,齐桓公终于成就了霸业,成为“春秋五霸”之一。

成语中的朋友之交

人不可以没有朋友,孔子曾经说过:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣;友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”古人对朋友有许多特殊的称谓:

1.管鲍之交:比喻交情深厚的朋友。

2.半面之交、一面之交:指只见过一面的人,形容相交的时间极短。

3.布衣之交:以布衣身份交往的朋友,指贫贱之交,也可指显贵者与没有官职的人的交往。

4.金兰之交、八拜之交:指异姓结拜的兄弟姐妹。

5.莫逆之交:情投意合的朋友。

6.总角之交:童年就很要好的朋友。

7.忘年之交:不拘年岁辈分的差异而结交的朋友。

8.君子之交:从道义上相互支持而结成的朋友。

9.患难之交:在遇到磨难时结成的朋友。

10.刎颈之交:同生死、共患难的朋友。

春秋时期,社会剧烈动荡,周王室以血缘宗法维系的系统出现了崩溃的趋势。一些统治者眼见“礼崩乐坏”的局面不可逆转,便审时度势,开始起用出身低微但具有政治才能的人物,进行各种改革,以取得霸主地位。齐国首先在中原地区称霸,一个重要原因就是齐桓公任用了杰出的政治家管仲为相,实行了一系列富国强兵的改革措施。管仲打出“尊王攘夷”的旗号,救邢存卫援燕,率各国诸侯抵抗戎狄侵扰,对保卫中原地区先进的经济、文化,使其免受落后部族的掠夺和蹂躏,做出了有益的贡献。管仲是中国杰出的政治家兼思想家。孔子称之以“仁”,梁启超誉之为“中国之最大的政治家”“学术思想界一巨子”。

一、字音

颍上(Yǐnɡ) 鲍叔牙(Bào) 匡(kuānɡ)

海滨(bīn) 仓廪(lǐn) 贾(ɡǔ)

柯(Kē) 齐桓公(huán) 少姬(jī)

二、一词多义

(1)见

(2)知

(3)度

(4)为

(5)游

三、词类活用

①吾尝三仕三见逐于君 名词作动词,做官

②管仲既任政相齐 名词作动词,辅佐,做……的相国

③齐桓公以霸 名词作动词,称霸

④桓公实北征山戎 名词作状语,向北

⑤管仲因而信之 动词的使动用法,使……守信用

⑥召忽死之 动词的为动用法,为……而死

⑦将顺其美,匡救其恶 形容词作名词,好的事情(现象);形容词作名词,不好的事情(现象)

⑧富国强兵 形容词的使动用法,使……富;形容词的使动用法,使……强

⑨知我不羞小节而耻功名不显于天下也 形容词的意动用法,以……为羞;形容词的意动用法,以……为耻

⑩贵轻重,慎权衡 形容词的意动用法,以……为贵

然孔子小之 形容词的意动用法,认为……小,以……为小

四、古今异义

①吾尝为鲍叔谋事而更穷困

古义:困厄,处境艰难。

今义:生活贫穷,经济困难。

②鲍叔不以我为不肖

古义:没有才能。

今义:品行不好(多用于子弟)。

③通货积财,富国强兵

古义:交换货物。

今义:在社会经济活动中作为流通手段的货币。

④俗之所否,因而去之

古义:两个词,“因”指趁机,“而”指就。

今义:连词,表示结果。

⑤吾尝三战三走

古义:逃跑。

今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。

五、指出下列句子的文言句式

①管仲夷吾者,颍上人也 判断句

②生我者父母,知我者鲍子也 判断句

③管仲囚焉 被动句

④吾尝三仕三见逐于君 被动句

⑤岂管仲之谓乎 宾语前置句

⑥分财利多自与 宾语前置句

⑦知与之为取,政之宝也 判断句

⑧管仲既用 被动句

⑨任政于齐 状语后置句

⑩不以为言 省略句

齐桓公以霸 省略句

六、成语积累

管鲍之交:比喻交情深厚的朋友。

[学生用书P42])

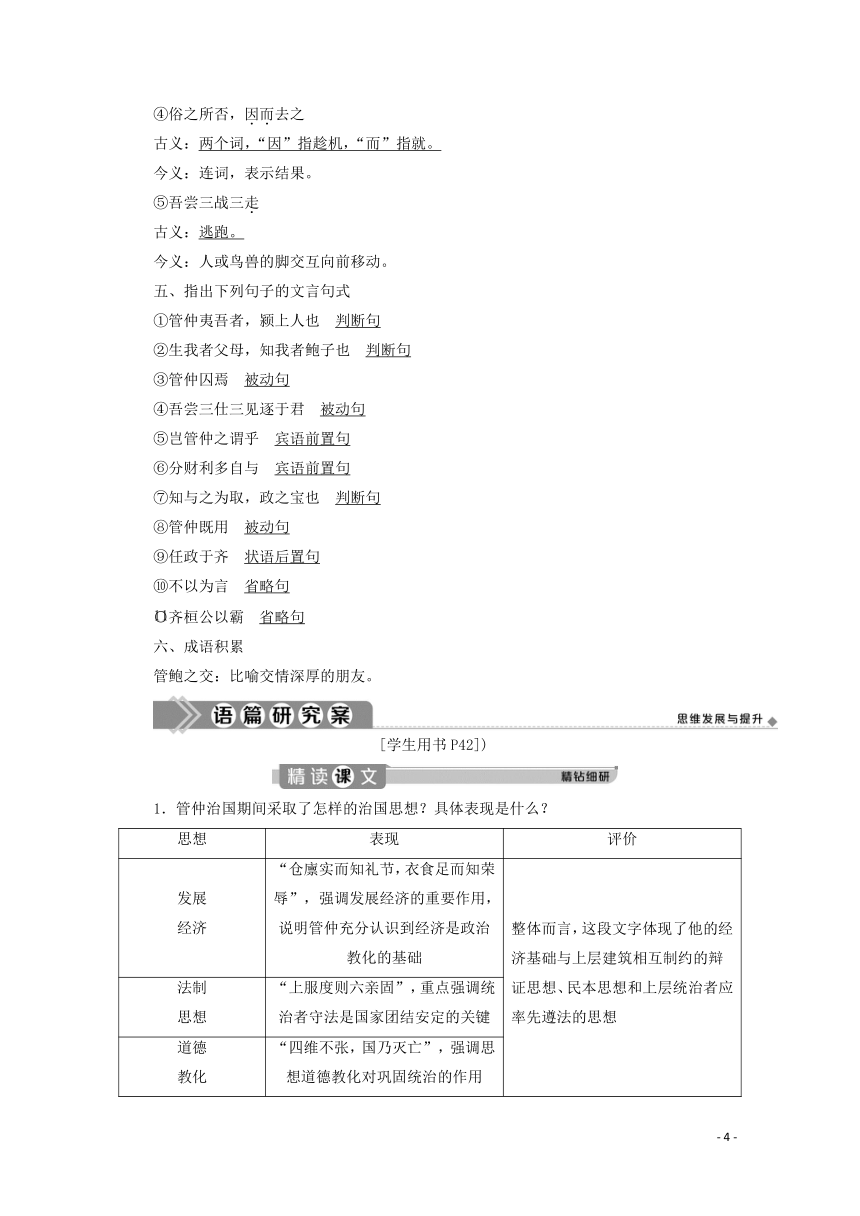

1.管仲治国期间采取了怎样的治国思想?具体表现是什么?

思想 表现 评价

发展 经济 “仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,强调发展经济的重要作用,说明管仲充分认识到经济是政治教化的基础 整体而言,这段文字体现了他的经济基础与上层建筑相互制约的辩证思想、民本思想和上层统治者应率先遵法的思想

法制 思想 “上服度则六亲固”,重点强调统治者守法是国家团结安定的关键

道德 教化 “四维不张,国乃灭亡”,强调思想道德教化对巩固统治的作用

民本 思想 “下令如流水之原,令顺民心”,强调国家法令政策要顺应民心,表现了管仲的民本思想

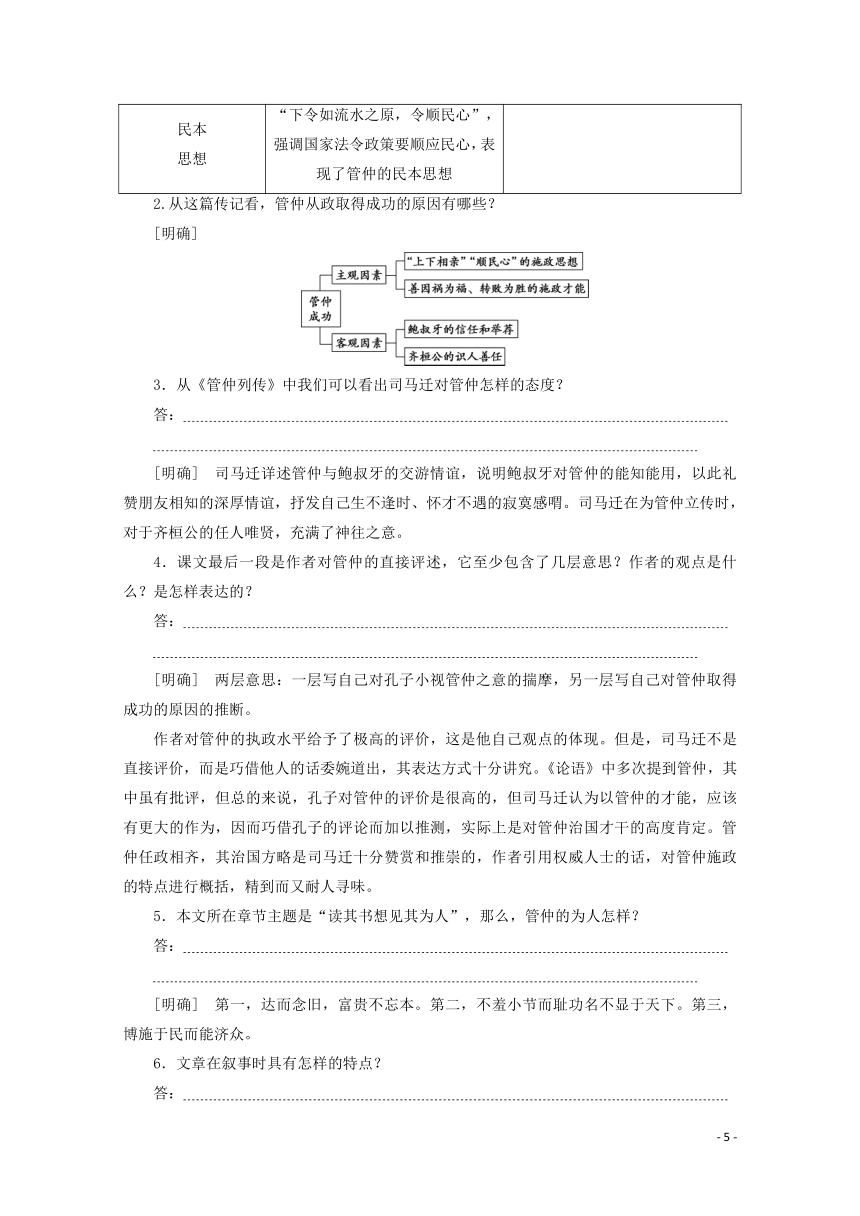

2.从这篇传记看,管仲从政取得成功的原因有哪些?

[明确]

3.从《管仲列传》中我们可以看出司马迁对管仲怎样的态度?

答:

[明确] 司马迁详述管仲与鲍叔牙的交游情谊,说明鲍叔牙对管仲的能知能用,以此礼赞朋友相知的深厚情谊,抒发自己生不逢时、怀才不遇的寂寞感喟。司马迁在为管仲立传时,对于齐桓公的任人唯贤,充满了神往之意。

4.课文最后一段是作者对管仲的直接评述,它至少包含了几层意思?作者的观点是什么?是怎样表达的?

答:

[明确] 两层意思:一层写自己对孔子小视管仲之意的揣摩,另一层写自己对管仲取得成功的原因的推断。

作者对管仲的执政水平给予了极高的评价,这是他自己观点的体现。但是,司马迁不是直接评价,而是巧借他人的话委婉道出,其表达方式十分讲究。《论语》中多次提到管仲,其中虽有批评,但总的来说,孔子对管仲的评价是很高的,但司马迁认为以管仲的才能,应该有更大的作为,因而巧借孔子的评论而加以推测,实际上是对管仲治国才干的高度肯定。管仲任政相齐,其治国方略是司马迁十分赞赏和推崇的,作者引用权威人士的话,对管仲施政的特点进行概括,精到而又耐人寻味。

5.本文所在章节主题是“读其书想见其为人”,那么,管仲的为人怎样?

答:

[明确] 第一,达而念旧,富贵不忘本。第二,不羞小节而耻功名不显于天下。第三,博施于民而能济众。

6.文章在叙事时具有怎样的特点?

答:

[明确]①叙事笔墨节俭,并与议论抒情融为一体。

《史记》列传,通常是正文叙事,后加论赞,但本文叙事是十分节俭笔墨的,对管鲍之交几句话便概括完毕。二三两段集中体现了本文的特点。先是借管仲之口极力抒发存在于他与鲍叔牙之间的典型的人生知遇之情,一句“生我者父母,知我者鲍子也”出自真诚,丝毫没有过分夸饰,令人产生共鸣。第三段作者议论带叙述,近于今人所谓的“以论带史”。用作者的评论和管仲自己的言论,带出对管仲相齐成功的原因的补叙。作者这样写,目的主要不在表彰管仲一人,而在于提供有普遍意义的历史经验,供人借鉴。

②运用排比手法,增强气势。

文章在写管仲表达对鲍叔牙知遇之恩的感激时运用了排比手法,重叠连贯地写下来,恻怆悲凉,顿挫摇曳,情韵缅邈,使语言充满气势,感激之情真挚、充沛、浓烈。

③突出主要人物,兼顾次要人物,两者相互补充、相互映衬,使两者形象更加丰满,友情更加深切、浓厚。

管仲“分财”多取,为人“谋事”陷进“穷困”,“三仕”都被逐,作战而退走,这一连串不易为人原谅、为人谅解的行为,鲍叔牙却能原谅,都能理解。这除了表现鲍叔牙的见事之明,知人之深外,也从侧面表现了管仲的政治才能。

[学生用书P43])

【课内挖掘】

千古知音

“生我者父母,知我者鲍子也。”一句话写出了管仲对鲍叔牙的感激和赞美,管鲍之交成为千古美谈。鲍叔牙不以管仲为贪,知其贫也;不以管仲为愚,知其时有利不利也;不以管仲为不肖,知其不遭时也;不以管仲为怯,知其有老母也;不以管仲为无耻,知其不羞小节而耻功名不显于天下也。管仲达而念旧,富贵不忘所自。管鲍之交,回肠荡气,透骨入髓,让人钦佩不已。

[激活] 这则材料可用于与“知己”“朋友”“友谊”“真诚”等内容相关的作文中。

【运用范例】

海内存知己,天涯若比邻。滚滚红尘,芸芸众生,能在同一时空相遇,已是一份机缘,若能相知进而志趣相投,那便是朋友了。从古至今,传诵着多少朋友情谊的佳话:俞伯牙和钟子期、管仲和鲍叔、嵇康和阮籍、李白和杜甫、鲁迅和瞿秋白——友情像一根火柴,光亮虽然微弱,却照亮了你迷茫的道路;友情是救生圈,在你挣扎呛水的时刻套在你的身上;友情让彼此的心不再寂寞,友情好比冬日里的阳光,无论何时看到都会暖洋洋、亮闪闪。友谊是永不落山的太阳,请伸出你的友谊之手,让我们手牵手、肩并肩,真心体验友谊,真心感受友谊,珍惜友谊,让友谊之花处处盛开。

幸脱当年车槛灾,一匡霸业为齐开

管仲墓位于齐故城南牛山北麓,胶济铁路南,齐陵镇北山庄西。墓高约14米,东西长约34米,南北长约14米。南临巍巍牛山,北眺广袤平原,西邻淄河。墓前立石碑两方:一刻管仲画像;一刻“齐相管夷吾之墓”并在阴侧刻其简历。这两块墓碑都是当代人为纪念管仲所立。在墓碑北侧,气势雄伟的管仲祠正在拔地而起,这是临淄区政府为纪念这位历史文化名人而修建的。

千年飞逝,留在世间的惟有被岁月越啃越小的墓碑和被人们越擦越亮的思想。生于斯,长于斯的后人无时不在凭吊这位曾在中国历史上留下赫赫英名的先人,遥想他辅佐齐桓公成就一代霸业的浩浩雄风。至今,“三月三,赶牛山”庙会,就是当地百姓为祭奠这位先人而遗留下来的习俗。每年农历三月初三,周边百姓云集牛山脚下,管仲墓前。看社戏,逛庙会,人流如潮,热闹非凡。人们在明媚的阳春三月,在这里,祈求五谷丰登,吉祥安康。

管仲在中国历史上留下的影响是极其深远的。司马迁在《史记·管晏列传》中这样描述管仲:“管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。”《东周列国志》也记载管仲 “生得相貌魁梧,精神俊爽,博通坟典,

淹贯古今,有经天纬地之才,济世匡时之略”。孔子曾在和学生子贡的谈话中对管仲的影响作了精彩的描述:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。”这些都充分肯定了这位政治家的历史地位。

管仲深知成就霸业必须任用贤才,他向齐桓公建议,任用了一大批人才。历史证明这些人在齐国的发展中都立下了不可磨灭的功劳。随后,他整顿行政管理,把原来混乱的行政管理体制精心加以改革,形成了严密的等级管理体制,为齐国的迅速发展奠定了坚实基础。管仲又进行军制改革,实行保甲制度和军队组织紧密结合起来的办法,形成寓兵于民的合理布局。他依照土地的好坏来征农业税,既减轻了农民的负担,又激发了农民的生产积极性。

管仲发展农业,更注重发展副业和手工业,提倡丝织品的加工,提倡染料的生产。后来,管仲又将滨海的鱼盐之业,山区的林业,采矿冶炼业收归国有。管仲在齐国铸造了刀形铜币,“齐刀币”的流通大大促进了当时商业的发展。这些措施的实行,为临淄成为当时最大的商业城市,起到了巨大的推动作用,也为齐国称霸诸侯奠定了坚实、雄厚的基础。

在齐桓公的政治生涯中,每一步战略的成功都离不开管仲的智慧和超群胆略。随着齐国经济实力的增强,在管仲的建议下,齐桓公打出“尊王攘夷”的旗号。齐桓公因而也成了诸侯联盟的首领,随后,在“北杏会盟”“召陵会盟”“首止会盟”“洮城会盟”“葵丘会盟”等一系列重大的活动中,管仲都表现出了非凡的政治、外交头脑。自公元前685年管仲拜相,至公元前645年去世为止,四十年的时间里,管仲因势利导,审时度势,用自己的才智辅佐齐桓公创造了齐国历史上的鼎盛时期。他的卓越思想被后人编入《管子》一书,成为中国哲学史上一部伟大的著作。书中记录了管子的政治和经济理论,是研究管仲思想的一部优秀教材。其中他那“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”的思想,至今还散发着耀眼的光芒。

管仲墓畔,绿树成阴,光辉的历史伟绩被深深掩埋。淄水之边,芳草萋萋,岁月的流水仍在幽幽诉说。一代名相管仲的雄才伟略和他深邃的思想之光,照耀我们成长,这种智慧和文化的恩泽比星辰更值得凝望和赞许。

[学生用书P119(单独成册)]

(时间:45分钟 分值:55分)

一、积累运用(25分)

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也

合:会合

B.吾始困时,尝与鲍叔贾

贾:做买卖

C.管仲贫困,常欺鲍叔

欺:欺负,占便宜

D.少时常与鲍叔牙游

游:游玩

解析:选D。游:交际,交往。

2.下列句中加点词的意义与现代汉语相同的一项是( )(3分)

A.鲍叔不以我为不肖

B.通货积财,富国强兵

C.吾尝三战三走

D.岂以为周道衰微

解析:选D。A.古义:不贤,没有才能;今义:品行不好。B.古义:交换货物;今义:在社会经济活动中作为流通手段的货币。C.古义:逃跑;今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。

3.下列句中加点词的用法不同于其他三项的一项是( )(3分)

A.富国强兵

B.然孔子小之

C.知我不羞小节而耻功名不显于天下也

D.贵轻重

解析:选A。A.使动,使……富、使……强;B.意动,以……为小;C.意动,以……为羞、以……为耻;D.意动,以……为贵。

4.与“管仲既用”句式相同的一句是( )(3分)

A.吾幽囚受辱

B.岂管仲之谓乎

C.管仲之谋也

D.吾闻富贵者送人以财

解析:选A。A项与例句均为被动句。B项,宾语前置句;C项,判断句;D项,状语后置句。

5.下列对文章内容的叙述和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第二段从经商、谋事、出仕、作战、事君五个方面写鲍叔牙对管仲的深知和理解,突出强调了鲍叔牙的大度和“知己”。

B.管仲执政善于顺应民情,懂得给予正是为了取得的道理,而且深知这是治理国家的法宝。

C.在柯地会盟中,桓公背弃了曹沫逼他订立的盟约。而管仲劝他信守盟约,说明管仲能慎重地权衡事情的利弊得失。

D.司马迁认为管仲能够顺势助成君子的美德,纠正挽救他的过错,值得赞颂。这一点与孔子见解不同。

解析:选C。C项,原文是“于柯之会,桓公欲背曹沫之约”,只是想法,还没变成现实。

6.把下面的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)鲍叔终善遇之。(2分)

译文:

(2)知我不羞小节而耻功名不显于天下也。(4分)

译文:

(3)俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。(4分)

译文:

答案:(1)鲍叔始终与他友好相处。

(2)知道我是不因小节而感到羞愧,却因为功名不在天下显赫而感到耻辱。

(3)百姓所向往的,他就趁机提倡;百姓认为不好的,他就顺应着革除掉。

二、类文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成7~11题。

桓公自莒反于齐,使鲍叔牙为宰,鲍叔辞曰:“臣,君之庸臣也。君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎! 臣之所不如管夷吾者五:宽惠爱民,臣不如也;治国不失秉,臣不如也;忠信可结于诸侯,臣不如也;制礼义可法于四方,臣不如也;介胄执枹,立于军门,使百姓皆加勇,臣不如也。夫管仲,民之父母也。将欲治其子,不可弃其父母。”公曰:“管夷吾亲射寡人,中钩,殆于死,今乃用之,可乎?”鲍叔曰:“彼为其君动也,君若宥而反之,其为君亦犹是也。”公曰:“然则为之奈何?”鲍叔曰:“君使人请之鲁。”公曰:“施伯,鲁之谋臣也。彼知吾将用之,必不吾予也。”鲍叔曰:“君诏使者曰:‘寡君有不令之臣,在君之国,愿请之以戮群臣。’鲁君必诺。且施伯之知夷吾之才,必将致鲁之政。夷吾受之,则鲁能弱齐矣。夷吾不受,彼知其将反于齐,必杀之。”公曰:“然则夷吾受乎?”鲍叔曰:“不受也,夷吾事君无二心。”公曰:“其于寡人犹如是乎?”对曰:“非为君也,为先君与社稷之故。君若欲定宗庙,则亟请之,不然,无及也。”

公乃使鲍叔行成。曰:“公子纠,亲也,请君讨之。”鲁人为杀公子纠。又曰:“管仲,雠(同‘仇’)也,请受而甘心焉。”鲁君许诺。施伯谓鲁侯曰:“勿予。非戮之也,将用其政也。管仲者,天下之贤人也,大器也。在楚则楚得意于天下,在晋则晋得意于天下,在狄则狄得意于天下。今齐求而得之,则必长为鲁国忧。君何不杀而授之其尸?”鲁君曰:“诺。”将杀管仲。鲍叔进曰:“杀之齐,是戮齐也;杀之鲁,是戮鲁也。弊邑寡君愿生得之,以徇于国,为群臣僇;若不生得,是君与寡君之贼比也。非弊邑之君所谓也,使臣不能受命。”于是鲁君乃不杀,遂生束缚而柙(xiá,木笼)以予齐。

(选自《管子·小匡》)

7.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.君有加惠于其臣 加:增加

B.治国不失秉 秉:同“柄”,权柄

C.君若宥而反之 宥:宽恕

D.是君与寡君之贼比也 比:并列

解析:选A。A项,加:施加。

8.下列句子中加点的词的意义和用法,相同的一组是( )(3分)

A.

B.

C.

D.

解析:选D。A项,“乃”的含义分别是“竟然”和“才”的意思,同样是作副词,但是可以透过语境推测出不同的含义。B项,“其”,第一个“其”用在句首,作主语,应为代词,他,指代管仲;第二句中的“其”也是代词,表示物主,他的。C项,“于”均作介词,前者表示动作的方向,可解释为“到”,后者可解释为“和”。D项,“而”均作连词,表示承接关系,可以解释为“然后”“接着”“再”等义。

9.下列各项中每句话都体现管仲是治国之能臣的一组是( )(3分)

①夫管仲,民之父母也

②将欲治其子,不可弃其父母

③夷吾受之,则鲁能弱齐矣

④夷吾事君无二心

⑤君若欲定宗庙,则亟请之

⑥在楚则楚得意于天下,在晋则晋得意于天下

A.①③⑤ B.①④⑥

C.②③⑥ D.②④⑤

解析:选A。②是将任用管仲的依据,是执政的方法;④不是表现管仲是治国之能臣,而是表现他是国家的忠臣。

10.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.鲍叔牙深知管仲才能出众,劝说齐桓公予以任用,并设巧计使管仲回到齐国。

B.鲁国的施伯识破了齐国的计谋,劝鲁侯杀掉管仲,以绝后患,说明施伯很有远见。

C.鲍叔牙认为,如果齐桓公不及时迎回管仲,管仲必将为鲁国所重用,会削弱齐国的力量。

D.本文表现了鲍叔牙知人能让、举贤荐能的品德,同时也反映了齐桓公重视人才、善于纳谏的品质。

解析:选C。C项,“管仲必将为鲁国所重用,会削弱齐国的力量”在原文中的表述是“夷吾受之,则鲁能弱齐矣”,意思是说“如果管仲接受鲁国的任用,就会使齐国的力量削弱”,这是假设的情况,而不是“必将”被鲁国任用。

11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎!(3分)

译文:

(2)彼知吾将用之,必不吾予也。(2分)

译文:

(3)于是鲁君乃不杀,遂生束缚而柙以予齐。(3分)

译文:

答案:(1)如果一定要使国家治理得好,那不是我所能做到的,大概只有管夷吾才行吧!

(2)他知道我们将要任用管仲,一定不会(把管仲)交给我们。

(3)在这种情况下鲁国国君就没有杀(管仲),于是(把他)活着捆绑起来用木笼装着交给齐国。

参考译文:

齐桓公从莒地回到齐国以后,任命鲍叔牙当宰相,鲍叔辞谢说:“我是您的庸臣。国君要加惠于我,使我不至于挨饿受冻,就算恩赐了。如果一定要使国家治理得好,那不是我所能做到的,大概只有管夷吾才行吧!我有五个方面不如管夷吾:宽惠爱民,我不如他;治国不失权柄,我不如他;忠信以交好诸侯,我不如他;制定礼仪可以示范于四方,我不如他;披甲击鼓,立于军门,使百姓勇气倍增,我不如他。管仲,好比人民的父母。将欲治理儿子,就不可不用他们的父母。”桓公说:“管夷吾亲自射我,射中了带钩,几乎使我丧命,现在竟要起用他,可以吗?”鲍叔说:“他也是为了自己的君主这样做的。您只要赦免他的罪过而让他回国,他将同样为您效力。”桓公说:“那么应该怎么办呢?”鲍叔说:“您可派人到鲁国去要回他。”桓公说:“施伯是鲁国的谋臣。他知道我们将要任用管仲,一定不会(把管仲)交给我们。”鲍叔说:“您教使者这样说:‘我们国君有一个不忠之臣在贵国,需要引渡回来在群臣面前处死。’鲁国的国君必然应允。不过,施伯知道夷吾的才干,一定设法让他在鲁国执政。夷吾如果接受,鲁国就能削弱齐国。夷吾不接受,他估计管仲将要回齐,一定要杀死他。”桓公说:“那么你估计管夷吾会接受吗?”鲍叔说:“不会,夷吾事君,是没有二心的。”桓公说:“他对我也能这样吗?”回答说:“不是为了您,而是为了先君和国家。您若想安定国家,就赶快去要回他,否则,就来不及了。”

桓公派遣鲍叔去鲁国议和。鲍叔对鲁国说:“公子纠,是亲人,请您替我国杀掉。”鲁国便替齐国杀了公子纠。又说:“管仲是我们的仇人,请交给我国自己处理才甘心。”鲁君答应了。施伯对鲁侯说:“不要交回。齐国不是要杀他,而是要用他为政。管仲是天下的贤人,是大材。 楚国用他则楚国得志于天下,晋国用他则晋国得志于天下,狄国用他则狄国得志于天下。现在齐国要是得到他,将来必为鲁国之患。您何不把他杀掉而还之以尸体呢?”鲁君说:“好。”将要杀管仲。鲍叔进言说:“在齐国杀,是杀齐国的犯人;在鲁国杀,是杀鲁国的犯人。我们国君要得到活的,把他处死在齐国,是为教育群臣而行杀;若是得不到活的,就等于您和我们国君的叛贼站在一起了。这不是我们国君所要求的,使臣我不敢从命。”在这种情况下鲁国国君就没有杀(管仲),于是(把他)活着捆绑起来用木笼装着交给齐国。

三、语言表达(10分)

12.仿照下面的句子,再举一组人物的事例,构成排比句。(4分)

鲍叔牙与管仲的交往是一种无私,正是有了这种无私,才有了齐国的政治清明;______________________,____________________________,________________________________。

答案:(示例)马克思与恩格斯的交往是一种真诚 正是有了这种真诚 才有了伟大的《共产党宣言》的问世

13. 阅读下面的材料,回答问题。(6分)

在公交车上的“让座风波”层出不穷的背景下,近日,郑州市五六位七八十岁的老人冒雨走上街头,手拿纸牌呼吁:给年轻人让座。据81岁的梁永祥老人介绍,他们是国棉三厂夕阳红老年志愿服务队成员,7年前就开始这一倡议活动。都市生活节奏快,80后、90后生活不易,作为一名老者,平日坐公交出行时,也应当多关爱这些孩子。(《大河报》)

老人站出来呼吁给年轻人让座,你对此有什么看法?请简要阐述。 要求:表达简明连贯,言之成理,120字左右。

答:

答案:(示例1)老年人站出来呼吁给年轻人让座无疑令人感动,令人赞赏。老人的行为是他们关爱年轻人的表现,能够爱护年轻人才有可能获得年轻人的尊重,尊老爱幼的美德才得以传承下去;再者,老人的行为又是一种换位思考的表现,倘若每个人都能够学会换位思考,多念及对方的感受,那么公交车上的“让座风波”自会平息。当然了,老年人尚且如此,年轻人更应该懂得尊老,诚能如此,我们的社会定会更加和谐美好。

(示例2)老年人呼吁给年轻人让座的做法令人感动但不应该提倡。因为“让座” 问题牵涉到的首先是权利问题,其次才是公德品质问题。在公交车上,只要遵循先来后到的原则,买票乘车的“入座”权利就应得到每个人的尊重;在尊重的前提下,“让座”与“不让座”就成了一个双向的公德问题。因此,只有每个人都学会尊重他人的正当权利,多念及对方的感受,公交车上的“让座风波”才可能平息。

- 17 -

退避三舍

春秋时候,晋献公听信谗言,杀了太子申生,又派人捉拿申生的异母兄长重耳。重耳闻讯,逃出了晋国,在外流亡十九年。经过千辛万苦,重耳来到楚国。楚成王认为重耳日后必有大作为,就以国君之礼相迎,待他如上宾。

一天,楚王设宴招待重耳。两人饮酒叙话,气氛十分融洽。忽然楚王问重耳:“你若有一天回晋国当上国君,该怎么报答我呢?”重耳笑笑回答道:“要是托您的福,果真能回国当政的话,我愿与贵国友好。假如有一天,晋楚之间发生战争,我一定命令军队先退避三舍(一舍等于三十里),如果还不能得到您的原谅,我再与您交战。”

四年后,重耳真的回到晋国当了国君,就是历史上有名的晋文公。晋国在他的治理下日益强大。

公元前633年,楚国和晋国的军队在作战时相遇。晋文公为了实现他许下的诺言,下令军队后退九十里,驻扎在城濮。楚军见晋军后退,以为对方害怕了,马上追击。晋军利用楚军骄傲轻敌的弱点,集中兵力,大破楚军,取得了城濮之战的胜利。

“退避三舍”比喻退让和回避,避免冲突。

(出自《史记·卷三十九晋世家第九》)

不拘一格降人才

春秋时期,周室衰微,诸侯壮大。在严酷的争霸过程中,各诸侯国国君为了在乱世中求得生存纷纷招揽贤才,因此,一些在政治、外交、军事、经济方面有才能的人,不论其身份地位的贵贱都得以重用。管仲就是这样的幸运者。在鲍叔牙的举荐下,齐桓公抛弃前嫌,任他为齐相,从此他有了用武之地,其政治才能也得以充分展现。在他的辅佐下,齐桓公终于成就了霸业,成为“春秋五霸”之一。

成语中的朋友之交

人不可以没有朋友,孔子曾经说过:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣;友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”古人对朋友有许多特殊的称谓:

1.管鲍之交:比喻交情深厚的朋友。

2.半面之交、一面之交:指只见过一面的人,形容相交的时间极短。

3.布衣之交:以布衣身份交往的朋友,指贫贱之交,也可指显贵者与没有官职的人的交往。

4.金兰之交、八拜之交:指异姓结拜的兄弟姐妹。

5.莫逆之交:情投意合的朋友。

6.总角之交:童年就很要好的朋友。

7.忘年之交:不拘年岁辈分的差异而结交的朋友。

8.君子之交:从道义上相互支持而结成的朋友。

9.患难之交:在遇到磨难时结成的朋友。

10.刎颈之交:同生死、共患难的朋友。

春秋时期,社会剧烈动荡,周王室以血缘宗法维系的系统出现了崩溃的趋势。一些统治者眼见“礼崩乐坏”的局面不可逆转,便审时度势,开始起用出身低微但具有政治才能的人物,进行各种改革,以取得霸主地位。齐国首先在中原地区称霸,一个重要原因就是齐桓公任用了杰出的政治家管仲为相,实行了一系列富国强兵的改革措施。管仲打出“尊王攘夷”的旗号,救邢存卫援燕,率各国诸侯抵抗戎狄侵扰,对保卫中原地区先进的经济、文化,使其免受落后部族的掠夺和蹂躏,做出了有益的贡献。管仲是中国杰出的政治家兼思想家。孔子称之以“仁”,梁启超誉之为“中国之最大的政治家”“学术思想界一巨子”。

一、字音

颍上(Yǐnɡ) 鲍叔牙(Bào) 匡(kuānɡ)

海滨(bīn) 仓廪(lǐn) 贾(ɡǔ)

柯(Kē) 齐桓公(huán) 少姬(jī)

二、一词多义

(1)见

(2)知

(3)度

(4)为

(5)游

三、词类活用

①吾尝三仕三见逐于君 名词作动词,做官

②管仲既任政相齐 名词作动词,辅佐,做……的相国

③齐桓公以霸 名词作动词,称霸

④桓公实北征山戎 名词作状语,向北

⑤管仲因而信之 动词的使动用法,使……守信用

⑥召忽死之 动词的为动用法,为……而死

⑦将顺其美,匡救其恶 形容词作名词,好的事情(现象);形容词作名词,不好的事情(现象)

⑧富国强兵 形容词的使动用法,使……富;形容词的使动用法,使……强

⑨知我不羞小节而耻功名不显于天下也 形容词的意动用法,以……为羞;形容词的意动用法,以……为耻

⑩贵轻重,慎权衡 形容词的意动用法,以……为贵

然孔子小之 形容词的意动用法,认为……小,以……为小

四、古今异义

①吾尝为鲍叔谋事而更穷困

古义:困厄,处境艰难。

今义:生活贫穷,经济困难。

②鲍叔不以我为不肖

古义:没有才能。

今义:品行不好(多用于子弟)。

③通货积财,富国强兵

古义:交换货物。

今义:在社会经济活动中作为流通手段的货币。

④俗之所否,因而去之

古义:两个词,“因”指趁机,“而”指就。

今义:连词,表示结果。

⑤吾尝三战三走

古义:逃跑。

今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。

五、指出下列句子的文言句式

①管仲夷吾者,颍上人也 判断句

②生我者父母,知我者鲍子也 判断句

③管仲囚焉 被动句

④吾尝三仕三见逐于君 被动句

⑤岂管仲之谓乎 宾语前置句

⑥分财利多自与 宾语前置句

⑦知与之为取,政之宝也 判断句

⑧管仲既用 被动句

⑨任政于齐 状语后置句

⑩不以为言 省略句

齐桓公以霸 省略句

六、成语积累

管鲍之交:比喻交情深厚的朋友。

[学生用书P42])

1.管仲治国期间采取了怎样的治国思想?具体表现是什么?

思想 表现 评价

发展 经济 “仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”,强调发展经济的重要作用,说明管仲充分认识到经济是政治教化的基础 整体而言,这段文字体现了他的经济基础与上层建筑相互制约的辩证思想、民本思想和上层统治者应率先遵法的思想

法制 思想 “上服度则六亲固”,重点强调统治者守法是国家团结安定的关键

道德 教化 “四维不张,国乃灭亡”,强调思想道德教化对巩固统治的作用

民本 思想 “下令如流水之原,令顺民心”,强调国家法令政策要顺应民心,表现了管仲的民本思想

2.从这篇传记看,管仲从政取得成功的原因有哪些?

[明确]

3.从《管仲列传》中我们可以看出司马迁对管仲怎样的态度?

答:

[明确] 司马迁详述管仲与鲍叔牙的交游情谊,说明鲍叔牙对管仲的能知能用,以此礼赞朋友相知的深厚情谊,抒发自己生不逢时、怀才不遇的寂寞感喟。司马迁在为管仲立传时,对于齐桓公的任人唯贤,充满了神往之意。

4.课文最后一段是作者对管仲的直接评述,它至少包含了几层意思?作者的观点是什么?是怎样表达的?

答:

[明确] 两层意思:一层写自己对孔子小视管仲之意的揣摩,另一层写自己对管仲取得成功的原因的推断。

作者对管仲的执政水平给予了极高的评价,这是他自己观点的体现。但是,司马迁不是直接评价,而是巧借他人的话委婉道出,其表达方式十分讲究。《论语》中多次提到管仲,其中虽有批评,但总的来说,孔子对管仲的评价是很高的,但司马迁认为以管仲的才能,应该有更大的作为,因而巧借孔子的评论而加以推测,实际上是对管仲治国才干的高度肯定。管仲任政相齐,其治国方略是司马迁十分赞赏和推崇的,作者引用权威人士的话,对管仲施政的特点进行概括,精到而又耐人寻味。

5.本文所在章节主题是“读其书想见其为人”,那么,管仲的为人怎样?

答:

[明确] 第一,达而念旧,富贵不忘本。第二,不羞小节而耻功名不显于天下。第三,博施于民而能济众。

6.文章在叙事时具有怎样的特点?

答:

[明确]①叙事笔墨节俭,并与议论抒情融为一体。

《史记》列传,通常是正文叙事,后加论赞,但本文叙事是十分节俭笔墨的,对管鲍之交几句话便概括完毕。二三两段集中体现了本文的特点。先是借管仲之口极力抒发存在于他与鲍叔牙之间的典型的人生知遇之情,一句“生我者父母,知我者鲍子也”出自真诚,丝毫没有过分夸饰,令人产生共鸣。第三段作者议论带叙述,近于今人所谓的“以论带史”。用作者的评论和管仲自己的言论,带出对管仲相齐成功的原因的补叙。作者这样写,目的主要不在表彰管仲一人,而在于提供有普遍意义的历史经验,供人借鉴。

②运用排比手法,增强气势。

文章在写管仲表达对鲍叔牙知遇之恩的感激时运用了排比手法,重叠连贯地写下来,恻怆悲凉,顿挫摇曳,情韵缅邈,使语言充满气势,感激之情真挚、充沛、浓烈。

③突出主要人物,兼顾次要人物,两者相互补充、相互映衬,使两者形象更加丰满,友情更加深切、浓厚。

管仲“分财”多取,为人“谋事”陷进“穷困”,“三仕”都被逐,作战而退走,这一连串不易为人原谅、为人谅解的行为,鲍叔牙却能原谅,都能理解。这除了表现鲍叔牙的见事之明,知人之深外,也从侧面表现了管仲的政治才能。

[学生用书P43])

【课内挖掘】

千古知音

“生我者父母,知我者鲍子也。”一句话写出了管仲对鲍叔牙的感激和赞美,管鲍之交成为千古美谈。鲍叔牙不以管仲为贪,知其贫也;不以管仲为愚,知其时有利不利也;不以管仲为不肖,知其不遭时也;不以管仲为怯,知其有老母也;不以管仲为无耻,知其不羞小节而耻功名不显于天下也。管仲达而念旧,富贵不忘所自。管鲍之交,回肠荡气,透骨入髓,让人钦佩不已。

[激活] 这则材料可用于与“知己”“朋友”“友谊”“真诚”等内容相关的作文中。

【运用范例】

海内存知己,天涯若比邻。滚滚红尘,芸芸众生,能在同一时空相遇,已是一份机缘,若能相知进而志趣相投,那便是朋友了。从古至今,传诵着多少朋友情谊的佳话:俞伯牙和钟子期、管仲和鲍叔、嵇康和阮籍、李白和杜甫、鲁迅和瞿秋白——友情像一根火柴,光亮虽然微弱,却照亮了你迷茫的道路;友情是救生圈,在你挣扎呛水的时刻套在你的身上;友情让彼此的心不再寂寞,友情好比冬日里的阳光,无论何时看到都会暖洋洋、亮闪闪。友谊是永不落山的太阳,请伸出你的友谊之手,让我们手牵手、肩并肩,真心体验友谊,真心感受友谊,珍惜友谊,让友谊之花处处盛开。

幸脱当年车槛灾,一匡霸业为齐开

管仲墓位于齐故城南牛山北麓,胶济铁路南,齐陵镇北山庄西。墓高约14米,东西长约34米,南北长约14米。南临巍巍牛山,北眺广袤平原,西邻淄河。墓前立石碑两方:一刻管仲画像;一刻“齐相管夷吾之墓”并在阴侧刻其简历。这两块墓碑都是当代人为纪念管仲所立。在墓碑北侧,气势雄伟的管仲祠正在拔地而起,这是临淄区政府为纪念这位历史文化名人而修建的。

千年飞逝,留在世间的惟有被岁月越啃越小的墓碑和被人们越擦越亮的思想。生于斯,长于斯的后人无时不在凭吊这位曾在中国历史上留下赫赫英名的先人,遥想他辅佐齐桓公成就一代霸业的浩浩雄风。至今,“三月三,赶牛山”庙会,就是当地百姓为祭奠这位先人而遗留下来的习俗。每年农历三月初三,周边百姓云集牛山脚下,管仲墓前。看社戏,逛庙会,人流如潮,热闹非凡。人们在明媚的阳春三月,在这里,祈求五谷丰登,吉祥安康。

管仲在中国历史上留下的影响是极其深远的。司马迁在《史记·管晏列传》中这样描述管仲:“管仲既用,任政于齐,齐桓公以霸,九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也。”《东周列国志》也记载管仲 “生得相貌魁梧,精神俊爽,博通坟典,

淹贯古今,有经天纬地之才,济世匡时之略”。孔子曾在和学生子贡的谈话中对管仲的影响作了精彩的描述:“管仲相桓公,霸诸侯,一匡天下,民到于今受其赐。微管仲,吾其被发左衽矣。”这些都充分肯定了这位政治家的历史地位。

管仲深知成就霸业必须任用贤才,他向齐桓公建议,任用了一大批人才。历史证明这些人在齐国的发展中都立下了不可磨灭的功劳。随后,他整顿行政管理,把原来混乱的行政管理体制精心加以改革,形成了严密的等级管理体制,为齐国的迅速发展奠定了坚实基础。管仲又进行军制改革,实行保甲制度和军队组织紧密结合起来的办法,形成寓兵于民的合理布局。他依照土地的好坏来征农业税,既减轻了农民的负担,又激发了农民的生产积极性。

管仲发展农业,更注重发展副业和手工业,提倡丝织品的加工,提倡染料的生产。后来,管仲又将滨海的鱼盐之业,山区的林业,采矿冶炼业收归国有。管仲在齐国铸造了刀形铜币,“齐刀币”的流通大大促进了当时商业的发展。这些措施的实行,为临淄成为当时最大的商业城市,起到了巨大的推动作用,也为齐国称霸诸侯奠定了坚实、雄厚的基础。

在齐桓公的政治生涯中,每一步战略的成功都离不开管仲的智慧和超群胆略。随着齐国经济实力的增强,在管仲的建议下,齐桓公打出“尊王攘夷”的旗号。齐桓公因而也成了诸侯联盟的首领,随后,在“北杏会盟”“召陵会盟”“首止会盟”“洮城会盟”“葵丘会盟”等一系列重大的活动中,管仲都表现出了非凡的政治、外交头脑。自公元前685年管仲拜相,至公元前645年去世为止,四十年的时间里,管仲因势利导,审时度势,用自己的才智辅佐齐桓公创造了齐国历史上的鼎盛时期。他的卓越思想被后人编入《管子》一书,成为中国哲学史上一部伟大的著作。书中记录了管子的政治和经济理论,是研究管仲思想的一部优秀教材。其中他那“仓廪实而知礼节,衣食足而知荣辱”的思想,至今还散发着耀眼的光芒。

管仲墓畔,绿树成阴,光辉的历史伟绩被深深掩埋。淄水之边,芳草萋萋,岁月的流水仍在幽幽诉说。一代名相管仲的雄才伟略和他深邃的思想之光,照耀我们成长,这种智慧和文化的恩泽比星辰更值得凝望和赞许。

[学生用书P119(单独成册)]

(时间:45分钟 分值:55分)

一、积累运用(25分)

1.对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.九合诸侯,一匡天下,管仲之谋也

合:会合

B.吾始困时,尝与鲍叔贾

贾:做买卖

C.管仲贫困,常欺鲍叔

欺:欺负,占便宜

D.少时常与鲍叔牙游

游:游玩

解析:选D。游:交际,交往。

2.下列句中加点词的意义与现代汉语相同的一项是( )(3分)

A.鲍叔不以我为不肖

B.通货积财,富国强兵

C.吾尝三战三走

D.岂以为周道衰微

解析:选D。A.古义:不贤,没有才能;今义:品行不好。B.古义:交换货物;今义:在社会经济活动中作为流通手段的货币。C.古义:逃跑;今义:人或鸟兽的脚交互向前移动。

3.下列句中加点词的用法不同于其他三项的一项是( )(3分)

A.富国强兵

B.然孔子小之

C.知我不羞小节而耻功名不显于天下也

D.贵轻重

解析:选A。A.使动,使……富、使……强;B.意动,以……为小;C.意动,以……为羞、以……为耻;D.意动,以……为贵。

4.与“管仲既用”句式相同的一句是( )(3分)

A.吾幽囚受辱

B.岂管仲之谓乎

C.管仲之谋也

D.吾闻富贵者送人以财

解析:选A。A项与例句均为被动句。B项,宾语前置句;C项,判断句;D项,状语后置句。

5.下列对文章内容的叙述和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.文章第二段从经商、谋事、出仕、作战、事君五个方面写鲍叔牙对管仲的深知和理解,突出强调了鲍叔牙的大度和“知己”。

B.管仲执政善于顺应民情,懂得给予正是为了取得的道理,而且深知这是治理国家的法宝。

C.在柯地会盟中,桓公背弃了曹沫逼他订立的盟约。而管仲劝他信守盟约,说明管仲能慎重地权衡事情的利弊得失。

D.司马迁认为管仲能够顺势助成君子的美德,纠正挽救他的过错,值得赞颂。这一点与孔子见解不同。

解析:选C。C项,原文是“于柯之会,桓公欲背曹沫之约”,只是想法,还没变成现实。

6.把下面的句子翻译成现代汉语。(10分)

(1)鲍叔终善遇之。(2分)

译文:

(2)知我不羞小节而耻功名不显于天下也。(4分)

译文:

(3)俗之所欲,因而予之;俗之所否,因而去之。(4分)

译文:

答案:(1)鲍叔始终与他友好相处。

(2)知道我是不因小节而感到羞愧,却因为功名不在天下显赫而感到耻辱。

(3)百姓所向往的,他就趁机提倡;百姓认为不好的,他就顺应着革除掉。

二、类文阅读(20分)

阅读下面的文言文,完成7~11题。

桓公自莒反于齐,使鲍叔牙为宰,鲍叔辞曰:“臣,君之庸臣也。君有加惠于其臣,使臣不冻饥,则是君之赐也。若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎! 臣之所不如管夷吾者五:宽惠爱民,臣不如也;治国不失秉,臣不如也;忠信可结于诸侯,臣不如也;制礼义可法于四方,臣不如也;介胄执枹,立于军门,使百姓皆加勇,臣不如也。夫管仲,民之父母也。将欲治其子,不可弃其父母。”公曰:“管夷吾亲射寡人,中钩,殆于死,今乃用之,可乎?”鲍叔曰:“彼为其君动也,君若宥而反之,其为君亦犹是也。”公曰:“然则为之奈何?”鲍叔曰:“君使人请之鲁。”公曰:“施伯,鲁之谋臣也。彼知吾将用之,必不吾予也。”鲍叔曰:“君诏使者曰:‘寡君有不令之臣,在君之国,愿请之以戮群臣。’鲁君必诺。且施伯之知夷吾之才,必将致鲁之政。夷吾受之,则鲁能弱齐矣。夷吾不受,彼知其将反于齐,必杀之。”公曰:“然则夷吾受乎?”鲍叔曰:“不受也,夷吾事君无二心。”公曰:“其于寡人犹如是乎?”对曰:“非为君也,为先君与社稷之故。君若欲定宗庙,则亟请之,不然,无及也。”

公乃使鲍叔行成。曰:“公子纠,亲也,请君讨之。”鲁人为杀公子纠。又曰:“管仲,雠(同‘仇’)也,请受而甘心焉。”鲁君许诺。施伯谓鲁侯曰:“勿予。非戮之也,将用其政也。管仲者,天下之贤人也,大器也。在楚则楚得意于天下,在晋则晋得意于天下,在狄则狄得意于天下。今齐求而得之,则必长为鲁国忧。君何不杀而授之其尸?”鲁君曰:“诺。”将杀管仲。鲍叔进曰:“杀之齐,是戮齐也;杀之鲁,是戮鲁也。弊邑寡君愿生得之,以徇于国,为群臣僇;若不生得,是君与寡君之贼比也。非弊邑之君所谓也,使臣不能受命。”于是鲁君乃不杀,遂生束缚而柙(xiá,木笼)以予齐。

(选自《管子·小匡》)

7.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )(3分)

A.君有加惠于其臣 加:增加

B.治国不失秉 秉:同“柄”,权柄

C.君若宥而反之 宥:宽恕

D.是君与寡君之贼比也 比:并列

解析:选A。A项,加:施加。

8.下列句子中加点的词的意义和用法,相同的一组是( )(3分)

A.

B.

C.

D.

解析:选D。A项,“乃”的含义分别是“竟然”和“才”的意思,同样是作副词,但是可以透过语境推测出不同的含义。B项,“其”,第一个“其”用在句首,作主语,应为代词,他,指代管仲;第二句中的“其”也是代词,表示物主,他的。C项,“于”均作介词,前者表示动作的方向,可解释为“到”,后者可解释为“和”。D项,“而”均作连词,表示承接关系,可以解释为“然后”“接着”“再”等义。

9.下列各项中每句话都体现管仲是治国之能臣的一组是( )(3分)

①夫管仲,民之父母也

②将欲治其子,不可弃其父母

③夷吾受之,则鲁能弱齐矣

④夷吾事君无二心

⑤君若欲定宗庙,则亟请之

⑥在楚则楚得意于天下,在晋则晋得意于天下

A.①③⑤ B.①④⑥

C.②③⑥ D.②④⑤

解析:选A。②是将任用管仲的依据,是执政的方法;④不是表现管仲是治国之能臣,而是表现他是国家的忠臣。

10.下列对本文的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.鲍叔牙深知管仲才能出众,劝说齐桓公予以任用,并设巧计使管仲回到齐国。

B.鲁国的施伯识破了齐国的计谋,劝鲁侯杀掉管仲,以绝后患,说明施伯很有远见。

C.鲍叔牙认为,如果齐桓公不及时迎回管仲,管仲必将为鲁国所重用,会削弱齐国的力量。

D.本文表现了鲍叔牙知人能让、举贤荐能的品德,同时也反映了齐桓公重视人才、善于纳谏的品质。

解析:选C。C项,“管仲必将为鲁国所重用,会削弱齐国的力量”在原文中的表述是“夷吾受之,则鲁能弱齐矣”,意思是说“如果管仲接受鲁国的任用,就会使齐国的力量削弱”,这是假设的情况,而不是“必将”被鲁国任用。

11.把文中画横线的句子翻译成现代汉语。(8分)

(1)若必治国家,则非臣之所能也,其唯管夷吾乎!(3分)

译文:

(2)彼知吾将用之,必不吾予也。(2分)

译文:

(3)于是鲁君乃不杀,遂生束缚而柙以予齐。(3分)

译文:

答案:(1)如果一定要使国家治理得好,那不是我所能做到的,大概只有管夷吾才行吧!

(2)他知道我们将要任用管仲,一定不会(把管仲)交给我们。

(3)在这种情况下鲁国国君就没有杀(管仲),于是(把他)活着捆绑起来用木笼装着交给齐国。

参考译文:

齐桓公从莒地回到齐国以后,任命鲍叔牙当宰相,鲍叔辞谢说:“我是您的庸臣。国君要加惠于我,使我不至于挨饿受冻,就算恩赐了。如果一定要使国家治理得好,那不是我所能做到的,大概只有管夷吾才行吧!我有五个方面不如管夷吾:宽惠爱民,我不如他;治国不失权柄,我不如他;忠信以交好诸侯,我不如他;制定礼仪可以示范于四方,我不如他;披甲击鼓,立于军门,使百姓勇气倍增,我不如他。管仲,好比人民的父母。将欲治理儿子,就不可不用他们的父母。”桓公说:“管夷吾亲自射我,射中了带钩,几乎使我丧命,现在竟要起用他,可以吗?”鲍叔说:“他也是为了自己的君主这样做的。您只要赦免他的罪过而让他回国,他将同样为您效力。”桓公说:“那么应该怎么办呢?”鲍叔说:“您可派人到鲁国去要回他。”桓公说:“施伯是鲁国的谋臣。他知道我们将要任用管仲,一定不会(把管仲)交给我们。”鲍叔说:“您教使者这样说:‘我们国君有一个不忠之臣在贵国,需要引渡回来在群臣面前处死。’鲁国的国君必然应允。不过,施伯知道夷吾的才干,一定设法让他在鲁国执政。夷吾如果接受,鲁国就能削弱齐国。夷吾不接受,他估计管仲将要回齐,一定要杀死他。”桓公说:“那么你估计管夷吾会接受吗?”鲍叔说:“不会,夷吾事君,是没有二心的。”桓公说:“他对我也能这样吗?”回答说:“不是为了您,而是为了先君和国家。您若想安定国家,就赶快去要回他,否则,就来不及了。”

桓公派遣鲍叔去鲁国议和。鲍叔对鲁国说:“公子纠,是亲人,请您替我国杀掉。”鲁国便替齐国杀了公子纠。又说:“管仲是我们的仇人,请交给我国自己处理才甘心。”鲁君答应了。施伯对鲁侯说:“不要交回。齐国不是要杀他,而是要用他为政。管仲是天下的贤人,是大材。 楚国用他则楚国得志于天下,晋国用他则晋国得志于天下,狄国用他则狄国得志于天下。现在齐国要是得到他,将来必为鲁国之患。您何不把他杀掉而还之以尸体呢?”鲁君说:“好。”将要杀管仲。鲍叔进言说:“在齐国杀,是杀齐国的犯人;在鲁国杀,是杀鲁国的犯人。我们国君要得到活的,把他处死在齐国,是为教育群臣而行杀;若是得不到活的,就等于您和我们国君的叛贼站在一起了。这不是我们国君所要求的,使臣我不敢从命。”在这种情况下鲁国国君就没有杀(管仲),于是(把他)活着捆绑起来用木笼装着交给齐国。

三、语言表达(10分)

12.仿照下面的句子,再举一组人物的事例,构成排比句。(4分)

鲍叔牙与管仲的交往是一种无私,正是有了这种无私,才有了齐国的政治清明;______________________,____________________________,________________________________。

答案:(示例)马克思与恩格斯的交往是一种真诚 正是有了这种真诚 才有了伟大的《共产党宣言》的问世

13. 阅读下面的材料,回答问题。(6分)

在公交车上的“让座风波”层出不穷的背景下,近日,郑州市五六位七八十岁的老人冒雨走上街头,手拿纸牌呼吁:给年轻人让座。据81岁的梁永祥老人介绍,他们是国棉三厂夕阳红老年志愿服务队成员,7年前就开始这一倡议活动。都市生活节奏快,80后、90后生活不易,作为一名老者,平日坐公交出行时,也应当多关爱这些孩子。(《大河报》)

老人站出来呼吁给年轻人让座,你对此有什么看法?请简要阐述。 要求:表达简明连贯,言之成理,120字左右。

答:

答案:(示例1)老年人站出来呼吁给年轻人让座无疑令人感动,令人赞赏。老人的行为是他们关爱年轻人的表现,能够爱护年轻人才有可能获得年轻人的尊重,尊老爱幼的美德才得以传承下去;再者,老人的行为又是一种换位思考的表现,倘若每个人都能够学会换位思考,多念及对方的感受,那么公交车上的“让座风波”自会平息。当然了,老年人尚且如此,年轻人更应该懂得尊老,诚能如此,我们的社会定会更加和谐美好。

(示例2)老年人呼吁给年轻人让座的做法令人感动但不应该提倡。因为“让座” 问题牵涉到的首先是权利问题,其次才是公德品质问题。在公交车上,只要遵循先来后到的原则,买票乘车的“入座”权利就应得到每个人的尊重;在尊重的前提下,“让座”与“不让座”就成了一个双向的公德问题。因此,只有每个人都学会尊重他人的正当权利,多念及对方的感受,公交车上的“让座风波”才可能平息。

- 17 -

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录