苏教版选修—唐诗宋词选读:专题二 燕歌行 走马川行奉送出师西征 课件

文档属性

| 名称 | 苏教版选修—唐诗宋词选读:专题二 燕歌行 走马川行奉送出师西征 课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-24 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共60张PPT)

燕歌行 走马川行奉送出师西征

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

燕歌行

诗海探珠

从军行七首(其二)

王昌龄

琵琶起舞换新声,

总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,

高高秋月照长城。

诗海探珠

【赏析】 这是一首格调沉郁的边塞诗。此诗只抓住边塞军旅生活的一个片断,透过军中饮宴一个镜头,跌宕起伏地表现出当时边塞军士生活的枯燥乏味和思想的苦闷无聊,也使征戍者的深沉、复杂的感情跃然活现。

琵琶是富于边地色彩的乐器,而军中作乐,离不开胡琴、羌笛和琵琶的伴奏,这些乐器,对戍边者来说,带有异域的情调和征战的音律,易唤起战士们强烈的感触。既然是“换新声”,应该给

人以新的感受,带来新的欢乐吧?然而“总是关山旧别情”。“总是”二字,转折得有力,巧妙。此句的“旧”与上句的“新”二字相承应,意味无穷。“新声”与“旧别情”互相影射,形成诗意的波折,造成抑扬顿挫的音情,尤显出“意调的酸楚”,边愁的深重。征戍者离乡背井,因此,“别情”是军中最普遍、最深沉的感情。尽管曲调花样翻新,而唤起的“总是”人们的离愁别绪呵! “秋月照长城”,为全篇情感之凝结处。这时离情入景,奇想层出,使诗情得以升华。正因为情不可尽,诗人“以不尽尽之”,将征戍者复杂的内心世界和丰富的思想感情表达得入木三分。此诗被誉为“诗之最上乘也”。

【思考】 试分析这诗中“总是”二字的妙处。

【提示】 画线部分为思考答案。

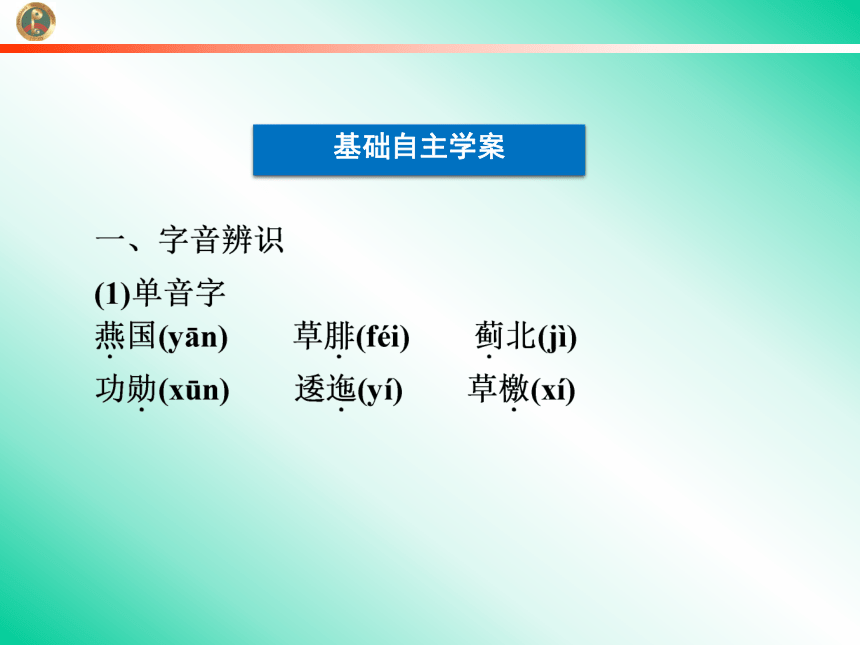

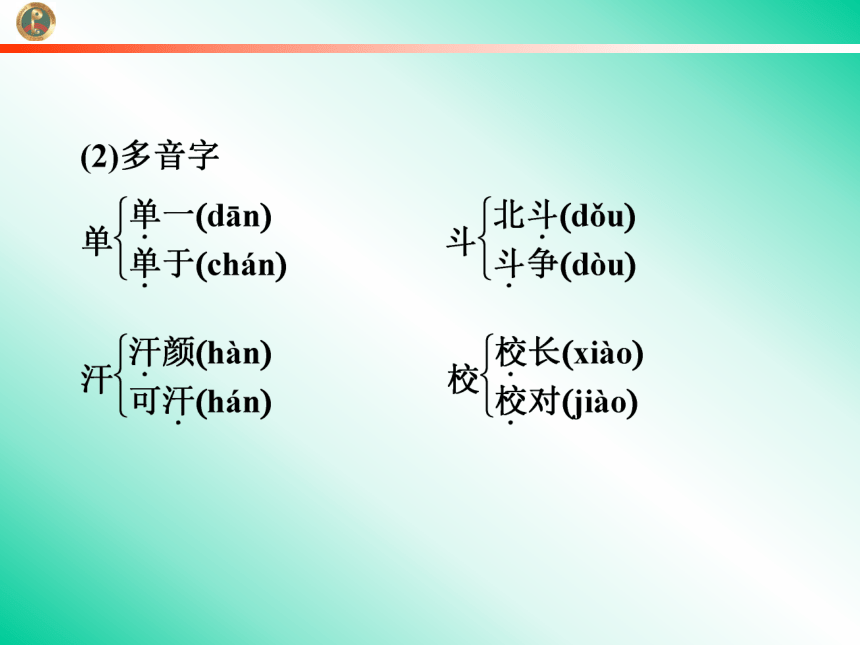

基础自主学案

二、词语释义

①燕歌行:_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________

②残贼:__________________

③赐颜色:_________

④ 金伐鼓:__________________________________

___________

⑤羽书:_______________________

乐府《相和歌·平调曲》题名。以三国时

曹丕所作二首为最早,均写女子怀念远行的丈夫,

为较早的七言诗体。后人所作多写征戍之事。以唐

朝高适诗最为著名。

凶残的敌人。

赏脸。

插青鸟羽的军用紧急文书。

撞击。

⑥猎火:___________________________________

⑦极边土:_____________________

⑧三时:__________________________

⑨走马川行:______________________________

_____________________________

战火。古人以“会猎”作战争的借代辞。

临近边疆的尽头。

历时很久。三,不表确数。

走马川又名左末河,即今新疆车尔

成河。行,诗歌的一种体裁。

地名,在今新疆米泉县境内。封常清将军

府驻在这里。

指天山主峰。

唐代诗人多以汉代唐。

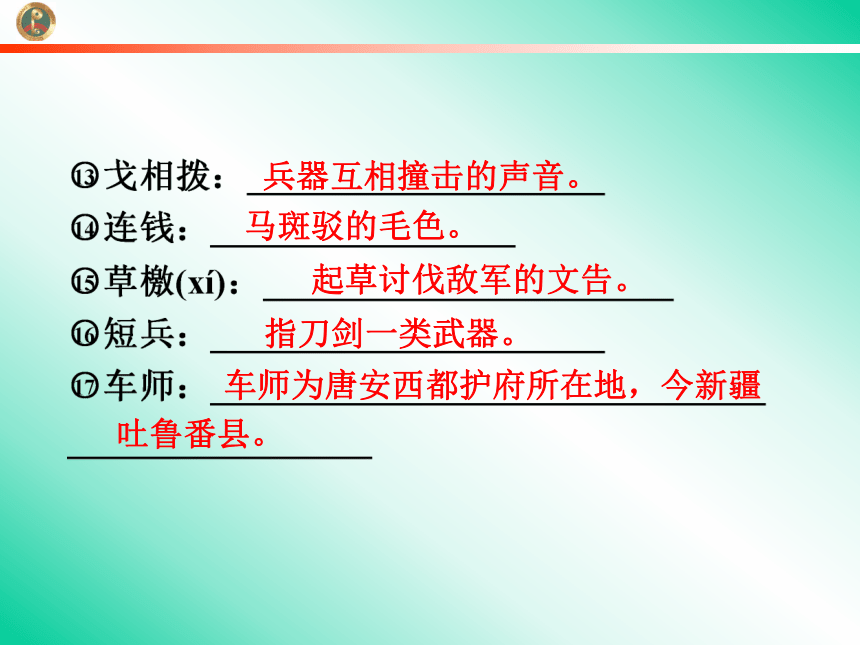

兵器互相撞击的声音。

马斑驳的毛色。

起草讨伐敌军的文告。

指刀剑一类武器。

车师为唐安西都护府所在地,今新疆

吐鲁番县。

三、名句默写

①轮台九月风夜吼,_______________,___________________。

②马毛带雪汗气蒸,_________________,________________。《走马川行关出师西征》

③________________,美人帐下犹歌舞!《燕歌行》

④_________________,天子非常赐颜色。《燕歌行》

⑤大漠穷秋塞草腓,___________________。《燕歌行》

一川碎石大如斗

随风满地石乱走

五花连钱旋作冰

幕中草檄砚水凝

战士军前半死生

男儿本自重横行

孤城落日斗兵稀

四、文学常识

1.走近作者

(1)高適(约700—765) ,汉族,唐代边塞诗人。字达夫,一仲武,渤海蓨(tiáo)县(今河北省景县)人,居住在宋中(今河南商丘一带)。少孤贫,爱交游,有游侠之风,并以建功立业自期。天宝八载(749),经睢阳太守张九皋推荐,应举中第,授封丘尉。十一载,因不忍“鞭挞黎庶”和不甘“拜迎官长”而辞官,又一次到长安。次年入陇右、

河西节度使哥舒翰幕,为掌书记。安史乱后,曾任淮南节度使、彭州刺史、蜀州刺史、剑南节度使等职,官终散骑常侍,封渤海县侯。世称“_______”。有《高常侍集》等传世。永泰元年(765年)卒,终年65岁,赠礼部尚书,谥号忠。高适为唐代著名的边塞诗人,与________并称“高岑”。笔力雄健,气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。早年曾游历长安,后到过蓟门、卢龙一带,寻求进身之路,都没有成功。在此前后,曾在宋中居住,与李白、杜甫结交。其诗直抒胸臆,不尚雕饰,以七言歌行最富特色,大多写边塞生活。

高常侍

岑参

(2)岑参(约715—770),出身于官僚家庭,曾祖父、伯祖父、伯父都官至宰相。于同代的高适齐名并与高适并称“_________”。他父亲两任州刺史,但却早死,家道衰落。他自幼从兄受书,遍读经史。二十岁至长安,献书求仕。求仕不成,奔走京洛,漫游河朔。744年(天宝三载)也就是三十岁时中进士,授兵曹参军。749年(天宝八载),充安西四镇节度使高仙芝幕府书记,赴安西,751年回长安。754年又作安西北庭节度使封常清

高岑

的判官,再度出塞。安史之乱后,757年(至德二载)才回朝。前后两次在边塞共六年。他的诗说:“万里奉王事,一身无所求。也知边塞苦,岂为妻子谋。”(《初过陇山途中呈宇文判官》)又说:“侧身佐戎幕,敛衽事边陲。自随定远侯,亦着短后衣。近来能走马,不弱幽并儿。”(《北庭西郊候封大夫受降回军献上》)可以看出他两次出塞都是颇有雄心壮志的。他回朝后,由杜甫等推荐任右补阙,以后转起居舍人等官职,766年(大历元年)官至嘉州刺史,以后罢官,客死成都旅舍。

2.资料链接

边塞诗派

盛唐诗歌的主要流派之一。以描绘边塞风光、反映戍边将士生活为主。汉魏六朝时已有一些边塞诗,至隋代数量不断增多,初唐四杰和陈子昂又进一步予以发展 , 到盛唐则全面成熟。该派诗人以高适、岑参、李颀、王昌龄最为知名,而高、岑成就最高。其他如王之涣、王翰、崔颢、刘湾、张谓等也较著名。这些诗人大都有边塞生活体验,他们从各方面深入表现边塞生活,艺术上也有所创新。他们不仅描绘了壮阔苍凉、绚丽多彩

的边塞风光,而且抒写了请请缨投笔的豪情壮志以及征人离妇的思想感情。对战争的态度,有歌颂、有批评,也有诅咒和 谴责,思想上往往达到一定深度。其诗作情辞慷慨、气氛浓郁 、意境雄浑 ,多采用七言歌行和七言绝句的形式。杰出作品如高适《燕歌行》、 岑参《走马川行奉送出师西征》等。另外,中唐卢纶、李益也有些格调苍凉的边塞绝句。

边塞诗人是一群具有北方豪侠气概的天才型诗人,他们动辄以公侯卿相自许,抒发出了大唐盛世所特有的气势,但是只有高適一人在“安史之乱”后因功封侯,其余诸人多担任一些微末官吏,但是他们那大唐最强音的呼声却是任何人都不可以忽视的。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《燕歌行》第三段写士兵痛苦的背后隐藏着什么,与诗歌的主旨有着怎样的联系?

【提示】 第三段写士兵的痛苦,实是对汉将更深的谴责。应该看到,这里并不是游离战争进程的泛写,而是处在被困险境中的士兵心情的写照。“铁衣远戍辛勤久”以下三联,写征夫及征夫想念中的思妇,错综相对,离别之苦逐步加深。城南少妇,日夜悲愁,但是“边庭飘摇那可度”的蓟北征人,徒然回首,毕竟“绝域苍茫无所有”相去万里,永无见期。“人

生到此,天道宁论”!更那堪白天所见,只是“杀气三时作阵云”;晚上所闻,惟有“寒声一夜传刁斗”。如此危急的绝境,真是死在眉睫之间,不由人不想到把他们推到这绝境的究竟是谁呢?这是深化主题不可缺少的一段。

2.《燕歌行》中揭示主旨的诗句是那几句?试作简要分析。

【提示】 “君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军”。以古代的名将来隐比现实中的将帅。李广勇猛善战,善待部伍,与士卒同甘苦,士卒亦乐为之用,从而博得了广泛的敬重。与李将军相比,那些只知寻欢作乐的将帅,就愈显出其面目之可鄙了。

诗人提出李将军,意义尤为深广。从汉到唐,悠悠千载,边塞战争,何计其数,驱士兵如鸡犬的将帅数不胜数,备历艰苦而埋尸异域的士兵,更何止千千万万!可是,千百年来,只有一个李将军,怎不教人苦苦地追念他呢?

诗人提出李将军,既紧扣全篇主旨,又给读者留下无穷回味,意义尤为深广。诗歌以李广终篇,意境更为雄浑而深远。

3.根据《走马川行奉送出师西征》中 “轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走”几句诗,揣摩风的特点及描写的作用。

【提示】 “轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。”对风由暗写转入明写,行军由白日而入黑夜,风“色”是看不见了,便转到写风声。狂风像发疯的野兽,在怒吼,在咆哮,“吼”字形象地显示了风猛风大。接着又通过写石头来写风。斗大的石头,居然被风吹得满地滚动,再着一“乱”字,就更表现出风的狂暴。“平沙莽莽”句写天,“石乱走”句写地,三言两语就把环境的险恶生动地勾勒出来了。

4.《走马川行奉送出师西征》中诗人很善于抓住典型的环境和细节来描写唐军将士勇武无敌的飒爽英姿。请结合诗文加以分析。

【名师点拨】 环境是夜间,“将军金甲夜不脱”,以夜不脱甲,写将军重任在肩,以身作则。“半夜军行戈相拨”写半夜行军,从“戈相拨”的细节可以想见夜晚一片漆黑,和大军衔枚疾走、军容整肃严明的情景。写边地的严寒,不写千丈之坚冰,而是通过几个细节来描写来表现的。“风头如刀面如割”,呼应前面风的描写;同时也是大漠行军最真切的感受。

“马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰。”战马在寒风中奔驰,那蒸腾的汗水,立刻在马毛上凝结成冰。诗人抓住了马身上那凝而又化、化而又凝的汗水进行细致的刻划,以少胜多,充分渲染了天气的严寒,环境的艰苦和临战的紧张气氛。写马的斗风傲雪是为了衬托战士的意气风华,斗志昂扬。“幕中草檄砚水凝”,军幕中起草檄文时,发现连砚水也冻结了。诗人巧妙地抓住了这个细节,笔墨酣畅地表现出将士们斗风傲雪的战斗豪情。

5.《走马川行奉送出师西征》这首诗的体裁是什么?请就这种体裁形式的特点做简明解说。

【名师点拨】 本诗体裁属于“歌行体”,是古风的一种。特点是篇幅较长,句数、字数不定,中间可以换韵。例如《琵琶行》等。

[细剖·深析]

[楼主]

《走马川行奉送出师西征》诗句“马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰,幕中草檄砚水凝”中“五花”是什么意思?

[沙发]

指名贵的马。唐朝开元、天宝年间,社会上很讲究马的装饰,常把马的鬃毛剪成花瓣形状,剪成三瓣的叫三花马,剪成五瓣的叫五花马。

[板凳]

作“马之鬃毛色作五花文”解,即毛色呈现五花色纹的马。“五花马”原是玄宗内苑名马之一,后来演化为一般良骥的泛称。

[三楼]

五花马,连钱马,为一般良骥的泛称,如果没有特殊的武器——良骥,“汉家大家”该如何胜出呢?

生成诗歌的意象

意象是主观情意和外在物象相融合的心象。诗歌创作总是从捕捉“意象”入手,围绕着“意象”的安排和经营完成创作全过程的。诗人或因物生情,或移情于物,使得外在物象成为思想、情感的“凝结点”,从而诞生出诗歌的意象。

写作素材积累

技法借鉴

意象的生成,是诗歌创作的一个重要环节,继承传统意象和独创现代意象是较常用的两种手法。

生成诗歌意象,可以继承传统意象。中国古典诗歌中的许多物象,比如春华秋实、日月星辰等,本是无情无知的客观物象,经过历代诗人的反复继承、运用和发展,积淀了丰厚的象征意蕴,成为符号化了的“客观物象”和“象征意蕴”的有机结合体。这些古典诗歌中的意象,我们可以称之为“传统意象”。从诗歌创作的实际情况来看,任何人都不可能白手起家,都必须对前辈留下的宝贵遗产进行继承、发展和突破,在“传统

意象”这一点上同样也不例外。从广义上说,许多“传统意象”都不会过时,重要的是我们能运用自己的诗心慧眼,在“传统意象”固有的“象征意蕴”上,灌注新鲜的时代气息,融入崭新的审美趣味,赋予我们独立的思考、独特的感情。比如丁香结(即丁香的花蕾),是古典诗歌中寄寓愁心、抒写愁情的“传统意象”,唐代李商隐有“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”

的诗句,南唐李璟有“青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁”的词句。戴望舒《雨巷》借鉴并改造了这一“传统意象”,从丁香的愁心发展为“丁香一样的/结着愁怨的姑娘”,赋予丁香新的社会心理内涵,给予丁香人的形象容颜,从而和“雨巷”、“我”等意象构成了《雨巷》美好而朦胧的意境。

生成诗歌意象,还可以独创现代意象。可以这样说,衡量一个诗人对诗歌世界在深度和广度上开掘的程度,一个重要的方面就是看他有没有创造出独特的意象,他是否拥有独特的意象群。王维的诗歌境界清新、洁净、恬淡、和谐,这一诗情、画境和禅意浑融无间的艺术境界,大多是由空山、明月、清泉、翠竹、莲花等一系列带有象征意味的意象构成的。李白的诗歌境界神光离合,伟岸超迈,和他的“明月肺腑”、“淋漓酒胆”是分不开的;明月、美酒、成为他“迷狂”状态下催生的诗歌的重要意象。闻一多《发现》中“挂着

悬崖”的“噩梦”、“呕出”的“一颗心”,舒婷《祖国呵,我亲爱的祖国》中“破旧的老水车”、“熏黑的矿灯”、“淤滩上的驳船”、“雪被下古莲的胚芽”、“挂着眼泪的笑窝”、“新刷出的雪白的起跑线”,食指《相信未来》中“蜘蛛网”、“灰烬的余烟”、“失望的灰烬”、“凝露的枯藤”、“温暖漂亮的笔杆”、“孩子的笔体”,等等,都是从客观世界中抽取出来的独特的象征性事物,饱含他们对这些事物的神圣情思,这些具有原创性的意象成为他们提供给现代诗歌的宝贵财富,诗人们这种惟新是求的精神值得我们好好学习。

我们写诗歌,不妨在诗歌意象生成上进行一些有益的尝试,或者继承传统意象,或者独创现代意象,从而写出具有当代青年意气风发、昂扬进取的“少年精神”的诗篇来!

●随堂练笔

母亲,像一堵墙,遮住了风雨,挡住了烈日,好让我们这些不经风雨的小树苗能茁壮成长;母亲,像慈祥的鸟妈妈,每天都用充满爱的手抚摸着我们这些幼雏的羽毛,鼓励我们去搏击万里长空。

母爱是深沉的,母爱是细腻的,母爱也是无私而伟大的。请你写一首诗,献给母亲,表达自己的情感。

1.课内素材开发

《燕歌行》、《走马川行奉送出师西征》这两首诗通过对险恶边塞环境与出征战士的描写,热烈地颂扬了士兵们的英勇气概和爱国精神,热情赞颂了出征将士为了维护国家统一,不畏艰苦、勇于征战的豪迈情怀。也严厉地抨击了将领们享乐腐败和视士兵生命为儿戏的轻敌冒进的行为,使苦与乐、庄严与无耻形成了鲜明的对比。

素材积累

[适用话题]

这两则材料适用于“战争”“报国”等有关话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

扎根边疆、感动中国的李梦桃

“人应该有些奋斗精神,尤其是年轻人,要立志,一生中能有一段时光是在基层为人民服务中度过,是最宝贵的财富。”5月18日《新华网》系列报道“双百”人物中的共产党员,扎根边疆的“马背医生”——李梦桃,讲述了他许多感人的先进事迹。

李梦桃——一位与共和国同龄的上海知青,于1964年从黄浦江边来到新疆生产建设兵团农六师,从此扎根边疆,在缺医少药的农牧区给各族群众疗伤治病,一干就是30多年。新疆生产建设兵团农六师北塔山牧场,哈萨克语的意思是牺牲自己的地方,距乌鲁木齐400多公里,海拔3287米,是新疆兵团最偏远的少数民族牧场之一。从上世纪70年代起,李梦桃在北塔山牧场乌拉斯台牧业二队当医生。当时,牧场放牧

点分散,牧民毡房之间有的相隔十几公里。每当骑着马、背着药箱的李梦桃出现在一处毡房前,牧民们像盼到了救星,把他团团围住。“……因为这里的病人把医生当做是什么病都可以看的,要看内科、外科、妇产科、儿科,什么病都要看,我就下决心学习。”李梦桃在与牧民的长期交往中,很快学会了哈萨克语,并渐渐和哈萨克族牧民们建立了深厚的友谊。几十年来,李梦桃走遍了北塔山的沟沟坎坎。在出诊路上,他曾从马背上掉下,从山梁上滚

落,在黑夜和暴风雪中迷路,是哈萨克族牧民把他救起带回毡房。令李梦桃最难忘的是,有一次在巡诊路上,自己的胃病复发。他只有放掉缰绳,让识途的老马驮到一个牧民家里,一位老大娘把家里面很少的面粉拿出来,给他擀了一碗面条,他们的孩子和她自己都是吃的玉米面馕,家里最好的棉被盖在他的身上,他们自己盖着羊皮大衣。2004年,组织上考虑到李梦桃已在牧区工作30多年,将他调到条件相对较好的新疆生产建设兵团农六师卫生局,但是没过多久,李梦桃又毅然回到了北塔山。他说,哈萨克族牧民对我有

救命之恩,我离不开他们,我要报答他们。李梦桃在条件艰苦的北塔山和哈萨克族牧民一起生活了几十年,救治的牧民不计其数。

李梦桃作为一名医生,没有轰轰烈烈的惊人壮举,也没有豪言壮语,他只是在平凡的工作岗位上履行了自己当医生的责任,履行了自己该尽的义务,而受到了北塔山牧区人民的尊重和喜爱。多年来,李梦桃靠着一匹马、一个药箱、一件羊皮大衣、一块毡子和一支枪,常年往返于几百个放牧点之间,为牧场的职工群众、牧民和边防战士送医送药。为了

抢救群众的生命,不管白天黑夜,不论路途远近,接到病情立即出诊。行医过程中,他多次遇到恶劣天气,发生意外险情,始终无怨无悔。这些年,他走遍了牧场的每道山岭,累计行程26万多公里,救治病人2万多人次,接生800多个婴儿,赢得了牧区人民的尊重和爱戴,被誉为“哈萨克人民的好儿子”。2009年9月14日,李梦桃被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

[适用话题]

这则材料适用于“创业”“困难”“奉献”等有关人生价值与人生挫折等话题或材料作文中。

美文佳作欣赏

牛

叶圣陶

在乡下住的几年里,天天看见牛。可是直到现在还像显现在眼前的,只有牛的大眼睛。冬天,牛拴在门口晒太阳。它躺着,嘴不停的磋磨,眼睛就似乎比忙的时候睁得更大。牛眼睛好像白的成分多,那是惨白。我说它惨白,也许为了上面网着一条条血丝。我以为这两种颜色配合在一起,只能用死者的寂静配合着吊丧者的哭声那样的情景来相摹拟。牛的眼睛太大,又鼓得太高,简直到了使你害怕的程度。我进院子的时候经过牛身旁,总注意到牛鼓着的两只大眼睛在瞪着我。我禁不住想,它这样瞪着,瞪着,会猛的站起身朝

我撞过来。我确实感到那眼光里含着恨。我也体会出它为什么这样瞪着我,总距离它远远的绕过去。有时候我留心看它将会有什么举动,可是只见它呆呆地瞪着,我觉得那眼睛里似乎还有别的使人看了不自在的意味。

我们院子里有好些小孩,活泼,天真,当然也顽皮。春天,他们扑蝴蝶。夏天,他们钓青蛙,谷子成熟的时候到处都有油蚱蜢,他们捉了来,在灶堂里煨了吃。冬天,什么小生物全不见了,他们就玩牛。

有好几回,我见牛让他们惹得发了脾气。它绕着拴住它的木桩子,一圈儿一圈儿的转。低着头,斜起角,眼睛打角底下瞪出来,就好像这一撞要把整个天地翻个身似的。

孩子们是这样玩的:他们一个个远远的站着,捡些石子,朝牛扔去。起先,石子不怎么大,扔在牛身上,那一搭皮肤马上轻轻的抖一下,像我们的嘴角动一下似的。渐渐的,捡来的石子大起来了,扔到身上,牛会掉过头来瞪着你。要是有个孩子特别胆大,特别机灵,他会到竹园里找来一根毛竹。伸得远远的去撩牛的尾

巴,戳牛的屁股,把牛惹起火来。可是,我从未见过他们撩过牛的头。我想,即使是小孩,也从那双大眼睛看出使人不自在的意味了。

玩到最后,牛站起来了,于是孩子们轰的一声,四处跑散。这种把戏,我看得很熟很熟了。

有一回,正巧一个长工打院子里出来,他三十光景了,还像孩子似的爱闹着玩。他一把捉住个孩子,“莫跑,”他说,“见了牛都要跑,改天还想吃庄稼饭?”他朝我笑笑说,“真的,牛不消怕得,你看它有那么大吗?它不会撞人的。牛的眼睛有点不同。”

以下是长工告诉我的话。

“比方说,我们看见这根木头桩子,牛眼睛看来就像一根撑天柱。比方说,一块田十多亩,牛眼晴看来就没有边,没有沿。牛眼睛看出来的东西,都比原来大,大许多许多。看我们人,就有四金刚那么高,那么大。站到我们跟前它就害怕了,它不敢倔强,随便拿它怎么样都不敢倔强。它当我们只要两个指头就能捻死它,抬一抬脚趾拇就能踢它到半天云里,我们哈气就像下雨一样。那它就只有听我们使唤,天好,落雨,生田,熟

田,我们要耕,它就只有耕,没得话说的。你先生说对不对,幸好牛有那么一双眼睛。不然的话,还让你使唤啊,那么大的一个力气又蛮,踩到一脚就要痛上好几天。对了,我们跟牛,五个抵一个都抵不住。好在牛眼睛看出来,我们一个抵它十几个。”

以后,我进出院子的时候,总特意留心看牛的眼睛,我明白了另一种使人看着不自在的意味。那黄色的浑浊的瞳仁,那老是直视前方的眼光,都带着恐惧的神情,这使眼睛里的恨转成了哀怨。站在牛的立场上说,如果能去掉这双眼睛,成了瞎子也值得,因为得到自由了。

【赏评】 叶圣陶先生的《牛》,通过描写牛因为“眼睛有点不同”而备受孩子们玩弄、甘被农夫们役使的情形,对逆来顺受、不敢抗争的奴性进行了深刻解剖,可谓以小见大,言近旨远。

牛,是可以在乡下“天天看见”的动物;孩子们逗牛取乐,也是常见的现象;“长工告诉我的话”也颇见俚俗,而且不一定具有科学道理。文章取材,不可谓不小。然而,“其称文小而其旨极大,举类迩而见义远”。牛的形象,显然是旧中

国一切奴性十足、愚昧麻木的人们的象征。作者通过牛的形象的塑造,一方面剖析了被欺侮被奴役者失去自由的真正原因,另一方面揭露了统治者色厉内荏的虚弱本质,从而启发人们,不要被自己的眼睛所欺骗,不要夸大了他人的力量,灭尽了自己的威风,应该正视现实,勇敢斗争,展示“一撞要把整个天地翻个身似的”巨大威力,摆脱不幸的命运,争得生命的自由。取材虽细小,主旨却宏大;语言颇浅近,意义却深远。

燕歌行 走马川行奉送出师西征

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

燕歌行

诗海探珠

从军行七首(其二)

王昌龄

琵琶起舞换新声,

总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,

高高秋月照长城。

诗海探珠

【赏析】 这是一首格调沉郁的边塞诗。此诗只抓住边塞军旅生活的一个片断,透过军中饮宴一个镜头,跌宕起伏地表现出当时边塞军士生活的枯燥乏味和思想的苦闷无聊,也使征戍者的深沉、复杂的感情跃然活现。

琵琶是富于边地色彩的乐器,而军中作乐,离不开胡琴、羌笛和琵琶的伴奏,这些乐器,对戍边者来说,带有异域的情调和征战的音律,易唤起战士们强烈的感触。既然是“换新声”,应该给

人以新的感受,带来新的欢乐吧?然而“总是关山旧别情”。“总是”二字,转折得有力,巧妙。此句的“旧”与上句的“新”二字相承应,意味无穷。“新声”与“旧别情”互相影射,形成诗意的波折,造成抑扬顿挫的音情,尤显出“意调的酸楚”,边愁的深重。征戍者离乡背井,因此,“别情”是军中最普遍、最深沉的感情。尽管曲调花样翻新,而唤起的“总是”人们的离愁别绪呵! “秋月照长城”,为全篇情感之凝结处。这时离情入景,奇想层出,使诗情得以升华。正因为情不可尽,诗人“以不尽尽之”,将征戍者复杂的内心世界和丰富的思想感情表达得入木三分。此诗被誉为“诗之最上乘也”。

【思考】 试分析这诗中“总是”二字的妙处。

【提示】 画线部分为思考答案。

基础自主学案

二、词语释义

①燕歌行:_________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________

②残贼:__________________

③赐颜色:_________

④ 金伐鼓:__________________________________

___________

⑤羽书:_______________________

乐府《相和歌·平调曲》题名。以三国时

曹丕所作二首为最早,均写女子怀念远行的丈夫,

为较早的七言诗体。后人所作多写征戍之事。以唐

朝高适诗最为著名。

凶残的敌人。

赏脸。

插青鸟羽的军用紧急文书。

撞击。

⑥猎火:___________________________________

⑦极边土:_____________________

⑧三时:__________________________

⑨走马川行:______________________________

_____________________________

战火。古人以“会猎”作战争的借代辞。

临近边疆的尽头。

历时很久。三,不表确数。

走马川又名左末河,即今新疆车尔

成河。行,诗歌的一种体裁。

地名,在今新疆米泉县境内。封常清将军

府驻在这里。

指天山主峰。

唐代诗人多以汉代唐。

兵器互相撞击的声音。

马斑驳的毛色。

起草讨伐敌军的文告。

指刀剑一类武器。

车师为唐安西都护府所在地,今新疆

吐鲁番县。

三、名句默写

①轮台九月风夜吼,_______________,___________________。

②马毛带雪汗气蒸,_________________,________________。《走马川行关出师西征》

③________________,美人帐下犹歌舞!《燕歌行》

④_________________,天子非常赐颜色。《燕歌行》

⑤大漠穷秋塞草腓,___________________。《燕歌行》

一川碎石大如斗

随风满地石乱走

五花连钱旋作冰

幕中草檄砚水凝

战士军前半死生

男儿本自重横行

孤城落日斗兵稀

四、文学常识

1.走近作者

(1)高適(约700—765) ,汉族,唐代边塞诗人。字达夫,一仲武,渤海蓨(tiáo)县(今河北省景县)人,居住在宋中(今河南商丘一带)。少孤贫,爱交游,有游侠之风,并以建功立业自期。天宝八载(749),经睢阳太守张九皋推荐,应举中第,授封丘尉。十一载,因不忍“鞭挞黎庶”和不甘“拜迎官长”而辞官,又一次到长安。次年入陇右、

河西节度使哥舒翰幕,为掌书记。安史乱后,曾任淮南节度使、彭州刺史、蜀州刺史、剑南节度使等职,官终散骑常侍,封渤海县侯。世称“_______”。有《高常侍集》等传世。永泰元年(765年)卒,终年65岁,赠礼部尚书,谥号忠。高适为唐代著名的边塞诗人,与________并称“高岑”。笔力雄健,气势奔放,洋溢着盛唐时期所特有的奋发进取、蓬勃向上的时代精神。早年曾游历长安,后到过蓟门、卢龙一带,寻求进身之路,都没有成功。在此前后,曾在宋中居住,与李白、杜甫结交。其诗直抒胸臆,不尚雕饰,以七言歌行最富特色,大多写边塞生活。

高常侍

岑参

(2)岑参(约715—770),出身于官僚家庭,曾祖父、伯祖父、伯父都官至宰相。于同代的高适齐名并与高适并称“_________”。他父亲两任州刺史,但却早死,家道衰落。他自幼从兄受书,遍读经史。二十岁至长安,献书求仕。求仕不成,奔走京洛,漫游河朔。744年(天宝三载)也就是三十岁时中进士,授兵曹参军。749年(天宝八载),充安西四镇节度使高仙芝幕府书记,赴安西,751年回长安。754年又作安西北庭节度使封常清

高岑

的判官,再度出塞。安史之乱后,757年(至德二载)才回朝。前后两次在边塞共六年。他的诗说:“万里奉王事,一身无所求。也知边塞苦,岂为妻子谋。”(《初过陇山途中呈宇文判官》)又说:“侧身佐戎幕,敛衽事边陲。自随定远侯,亦着短后衣。近来能走马,不弱幽并儿。”(《北庭西郊候封大夫受降回军献上》)可以看出他两次出塞都是颇有雄心壮志的。他回朝后,由杜甫等推荐任右补阙,以后转起居舍人等官职,766年(大历元年)官至嘉州刺史,以后罢官,客死成都旅舍。

2.资料链接

边塞诗派

盛唐诗歌的主要流派之一。以描绘边塞风光、反映戍边将士生活为主。汉魏六朝时已有一些边塞诗,至隋代数量不断增多,初唐四杰和陈子昂又进一步予以发展 , 到盛唐则全面成熟。该派诗人以高适、岑参、李颀、王昌龄最为知名,而高、岑成就最高。其他如王之涣、王翰、崔颢、刘湾、张谓等也较著名。这些诗人大都有边塞生活体验,他们从各方面深入表现边塞生活,艺术上也有所创新。他们不仅描绘了壮阔苍凉、绚丽多彩

的边塞风光,而且抒写了请请缨投笔的豪情壮志以及征人离妇的思想感情。对战争的态度,有歌颂、有批评,也有诅咒和 谴责,思想上往往达到一定深度。其诗作情辞慷慨、气氛浓郁 、意境雄浑 ,多采用七言歌行和七言绝句的形式。杰出作品如高适《燕歌行》、 岑参《走马川行奉送出师西征》等。另外,中唐卢纶、李益也有些格调苍凉的边塞绝句。

边塞诗人是一群具有北方豪侠气概的天才型诗人,他们动辄以公侯卿相自许,抒发出了大唐盛世所特有的气势,但是只有高適一人在“安史之乱”后因功封侯,其余诸人多担任一些微末官吏,但是他们那大唐最强音的呼声却是任何人都不可以忽视的。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《燕歌行》第三段写士兵痛苦的背后隐藏着什么,与诗歌的主旨有着怎样的联系?

【提示】 第三段写士兵的痛苦,实是对汉将更深的谴责。应该看到,这里并不是游离战争进程的泛写,而是处在被困险境中的士兵心情的写照。“铁衣远戍辛勤久”以下三联,写征夫及征夫想念中的思妇,错综相对,离别之苦逐步加深。城南少妇,日夜悲愁,但是“边庭飘摇那可度”的蓟北征人,徒然回首,毕竟“绝域苍茫无所有”相去万里,永无见期。“人

生到此,天道宁论”!更那堪白天所见,只是“杀气三时作阵云”;晚上所闻,惟有“寒声一夜传刁斗”。如此危急的绝境,真是死在眉睫之间,不由人不想到把他们推到这绝境的究竟是谁呢?这是深化主题不可缺少的一段。

2.《燕歌行》中揭示主旨的诗句是那几句?试作简要分析。

【提示】 “君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军”。以古代的名将来隐比现实中的将帅。李广勇猛善战,善待部伍,与士卒同甘苦,士卒亦乐为之用,从而博得了广泛的敬重。与李将军相比,那些只知寻欢作乐的将帅,就愈显出其面目之可鄙了。

诗人提出李将军,意义尤为深广。从汉到唐,悠悠千载,边塞战争,何计其数,驱士兵如鸡犬的将帅数不胜数,备历艰苦而埋尸异域的士兵,更何止千千万万!可是,千百年来,只有一个李将军,怎不教人苦苦地追念他呢?

诗人提出李将军,既紧扣全篇主旨,又给读者留下无穷回味,意义尤为深广。诗歌以李广终篇,意境更为雄浑而深远。

3.根据《走马川行奉送出师西征》中 “轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走”几句诗,揣摩风的特点及描写的作用。

【提示】 “轮台九月风夜吼,一川碎石大如斗,随风满地石乱走。”对风由暗写转入明写,行军由白日而入黑夜,风“色”是看不见了,便转到写风声。狂风像发疯的野兽,在怒吼,在咆哮,“吼”字形象地显示了风猛风大。接着又通过写石头来写风。斗大的石头,居然被风吹得满地滚动,再着一“乱”字,就更表现出风的狂暴。“平沙莽莽”句写天,“石乱走”句写地,三言两语就把环境的险恶生动地勾勒出来了。

4.《走马川行奉送出师西征》中诗人很善于抓住典型的环境和细节来描写唐军将士勇武无敌的飒爽英姿。请结合诗文加以分析。

【名师点拨】 环境是夜间,“将军金甲夜不脱”,以夜不脱甲,写将军重任在肩,以身作则。“半夜军行戈相拨”写半夜行军,从“戈相拨”的细节可以想见夜晚一片漆黑,和大军衔枚疾走、军容整肃严明的情景。写边地的严寒,不写千丈之坚冰,而是通过几个细节来描写来表现的。“风头如刀面如割”,呼应前面风的描写;同时也是大漠行军最真切的感受。

“马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰。”战马在寒风中奔驰,那蒸腾的汗水,立刻在马毛上凝结成冰。诗人抓住了马身上那凝而又化、化而又凝的汗水进行细致的刻划,以少胜多,充分渲染了天气的严寒,环境的艰苦和临战的紧张气氛。写马的斗风傲雪是为了衬托战士的意气风华,斗志昂扬。“幕中草檄砚水凝”,军幕中起草檄文时,发现连砚水也冻结了。诗人巧妙地抓住了这个细节,笔墨酣畅地表现出将士们斗风傲雪的战斗豪情。

5.《走马川行奉送出师西征》这首诗的体裁是什么?请就这种体裁形式的特点做简明解说。

【名师点拨】 本诗体裁属于“歌行体”,是古风的一种。特点是篇幅较长,句数、字数不定,中间可以换韵。例如《琵琶行》等。

[细剖·深析]

[楼主]

《走马川行奉送出师西征》诗句“马毛带雪汗气蒸,五花连钱旋作冰,幕中草檄砚水凝”中“五花”是什么意思?

[沙发]

指名贵的马。唐朝开元、天宝年间,社会上很讲究马的装饰,常把马的鬃毛剪成花瓣形状,剪成三瓣的叫三花马,剪成五瓣的叫五花马。

[板凳]

作“马之鬃毛色作五花文”解,即毛色呈现五花色纹的马。“五花马”原是玄宗内苑名马之一,后来演化为一般良骥的泛称。

[三楼]

五花马,连钱马,为一般良骥的泛称,如果没有特殊的武器——良骥,“汉家大家”该如何胜出呢?

生成诗歌的意象

意象是主观情意和外在物象相融合的心象。诗歌创作总是从捕捉“意象”入手,围绕着“意象”的安排和经营完成创作全过程的。诗人或因物生情,或移情于物,使得外在物象成为思想、情感的“凝结点”,从而诞生出诗歌的意象。

写作素材积累

技法借鉴

意象的生成,是诗歌创作的一个重要环节,继承传统意象和独创现代意象是较常用的两种手法。

生成诗歌意象,可以继承传统意象。中国古典诗歌中的许多物象,比如春华秋实、日月星辰等,本是无情无知的客观物象,经过历代诗人的反复继承、运用和发展,积淀了丰厚的象征意蕴,成为符号化了的“客观物象”和“象征意蕴”的有机结合体。这些古典诗歌中的意象,我们可以称之为“传统意象”。从诗歌创作的实际情况来看,任何人都不可能白手起家,都必须对前辈留下的宝贵遗产进行继承、发展和突破,在“传统

意象”这一点上同样也不例外。从广义上说,许多“传统意象”都不会过时,重要的是我们能运用自己的诗心慧眼,在“传统意象”固有的“象征意蕴”上,灌注新鲜的时代气息,融入崭新的审美趣味,赋予我们独立的思考、独特的感情。比如丁香结(即丁香的花蕾),是古典诗歌中寄寓愁心、抒写愁情的“传统意象”,唐代李商隐有“芭蕉不展丁香结,同向春风各自愁”

的诗句,南唐李璟有“青鸟不传云外信,丁香空结雨中愁”的词句。戴望舒《雨巷》借鉴并改造了这一“传统意象”,从丁香的愁心发展为“丁香一样的/结着愁怨的姑娘”,赋予丁香新的社会心理内涵,给予丁香人的形象容颜,从而和“雨巷”、“我”等意象构成了《雨巷》美好而朦胧的意境。

生成诗歌意象,还可以独创现代意象。可以这样说,衡量一个诗人对诗歌世界在深度和广度上开掘的程度,一个重要的方面就是看他有没有创造出独特的意象,他是否拥有独特的意象群。王维的诗歌境界清新、洁净、恬淡、和谐,这一诗情、画境和禅意浑融无间的艺术境界,大多是由空山、明月、清泉、翠竹、莲花等一系列带有象征意味的意象构成的。李白的诗歌境界神光离合,伟岸超迈,和他的“明月肺腑”、“淋漓酒胆”是分不开的;明月、美酒、成为他“迷狂”状态下催生的诗歌的重要意象。闻一多《发现》中“挂着

悬崖”的“噩梦”、“呕出”的“一颗心”,舒婷《祖国呵,我亲爱的祖国》中“破旧的老水车”、“熏黑的矿灯”、“淤滩上的驳船”、“雪被下古莲的胚芽”、“挂着眼泪的笑窝”、“新刷出的雪白的起跑线”,食指《相信未来》中“蜘蛛网”、“灰烬的余烟”、“失望的灰烬”、“凝露的枯藤”、“温暖漂亮的笔杆”、“孩子的笔体”,等等,都是从客观世界中抽取出来的独特的象征性事物,饱含他们对这些事物的神圣情思,这些具有原创性的意象成为他们提供给现代诗歌的宝贵财富,诗人们这种惟新是求的精神值得我们好好学习。

我们写诗歌,不妨在诗歌意象生成上进行一些有益的尝试,或者继承传统意象,或者独创现代意象,从而写出具有当代青年意气风发、昂扬进取的“少年精神”的诗篇来!

●随堂练笔

母亲,像一堵墙,遮住了风雨,挡住了烈日,好让我们这些不经风雨的小树苗能茁壮成长;母亲,像慈祥的鸟妈妈,每天都用充满爱的手抚摸着我们这些幼雏的羽毛,鼓励我们去搏击万里长空。

母爱是深沉的,母爱是细腻的,母爱也是无私而伟大的。请你写一首诗,献给母亲,表达自己的情感。

1.课内素材开发

《燕歌行》、《走马川行奉送出师西征》这两首诗通过对险恶边塞环境与出征战士的描写,热烈地颂扬了士兵们的英勇气概和爱国精神,热情赞颂了出征将士为了维护国家统一,不畏艰苦、勇于征战的豪迈情怀。也严厉地抨击了将领们享乐腐败和视士兵生命为儿戏的轻敌冒进的行为,使苦与乐、庄严与无耻形成了鲜明的对比。

素材积累

[适用话题]

这两则材料适用于“战争”“报国”等有关话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

扎根边疆、感动中国的李梦桃

“人应该有些奋斗精神,尤其是年轻人,要立志,一生中能有一段时光是在基层为人民服务中度过,是最宝贵的财富。”5月18日《新华网》系列报道“双百”人物中的共产党员,扎根边疆的“马背医生”——李梦桃,讲述了他许多感人的先进事迹。

李梦桃——一位与共和国同龄的上海知青,于1964年从黄浦江边来到新疆生产建设兵团农六师,从此扎根边疆,在缺医少药的农牧区给各族群众疗伤治病,一干就是30多年。新疆生产建设兵团农六师北塔山牧场,哈萨克语的意思是牺牲自己的地方,距乌鲁木齐400多公里,海拔3287米,是新疆兵团最偏远的少数民族牧场之一。从上世纪70年代起,李梦桃在北塔山牧场乌拉斯台牧业二队当医生。当时,牧场放牧

点分散,牧民毡房之间有的相隔十几公里。每当骑着马、背着药箱的李梦桃出现在一处毡房前,牧民们像盼到了救星,把他团团围住。“……因为这里的病人把医生当做是什么病都可以看的,要看内科、外科、妇产科、儿科,什么病都要看,我就下决心学习。”李梦桃在与牧民的长期交往中,很快学会了哈萨克语,并渐渐和哈萨克族牧民们建立了深厚的友谊。几十年来,李梦桃走遍了北塔山的沟沟坎坎。在出诊路上,他曾从马背上掉下,从山梁上滚

落,在黑夜和暴风雪中迷路,是哈萨克族牧民把他救起带回毡房。令李梦桃最难忘的是,有一次在巡诊路上,自己的胃病复发。他只有放掉缰绳,让识途的老马驮到一个牧民家里,一位老大娘把家里面很少的面粉拿出来,给他擀了一碗面条,他们的孩子和她自己都是吃的玉米面馕,家里最好的棉被盖在他的身上,他们自己盖着羊皮大衣。2004年,组织上考虑到李梦桃已在牧区工作30多年,将他调到条件相对较好的新疆生产建设兵团农六师卫生局,但是没过多久,李梦桃又毅然回到了北塔山。他说,哈萨克族牧民对我有

救命之恩,我离不开他们,我要报答他们。李梦桃在条件艰苦的北塔山和哈萨克族牧民一起生活了几十年,救治的牧民不计其数。

李梦桃作为一名医生,没有轰轰烈烈的惊人壮举,也没有豪言壮语,他只是在平凡的工作岗位上履行了自己当医生的责任,履行了自己该尽的义务,而受到了北塔山牧区人民的尊重和喜爱。多年来,李梦桃靠着一匹马、一个药箱、一件羊皮大衣、一块毡子和一支枪,常年往返于几百个放牧点之间,为牧场的职工群众、牧民和边防战士送医送药。为了

抢救群众的生命,不管白天黑夜,不论路途远近,接到病情立即出诊。行医过程中,他多次遇到恶劣天气,发生意外险情,始终无怨无悔。这些年,他走遍了牧场的每道山岭,累计行程26万多公里,救治病人2万多人次,接生800多个婴儿,赢得了牧区人民的尊重和爱戴,被誉为“哈萨克人民的好儿子”。2009年9月14日,李梦桃被评为“100位新中国成立以来感动中国人物”之一。

[适用话题]

这则材料适用于“创业”“困难”“奉献”等有关人生价值与人生挫折等话题或材料作文中。

美文佳作欣赏

牛

叶圣陶

在乡下住的几年里,天天看见牛。可是直到现在还像显现在眼前的,只有牛的大眼睛。冬天,牛拴在门口晒太阳。它躺着,嘴不停的磋磨,眼睛就似乎比忙的时候睁得更大。牛眼睛好像白的成分多,那是惨白。我说它惨白,也许为了上面网着一条条血丝。我以为这两种颜色配合在一起,只能用死者的寂静配合着吊丧者的哭声那样的情景来相摹拟。牛的眼睛太大,又鼓得太高,简直到了使你害怕的程度。我进院子的时候经过牛身旁,总注意到牛鼓着的两只大眼睛在瞪着我。我禁不住想,它这样瞪着,瞪着,会猛的站起身朝

我撞过来。我确实感到那眼光里含着恨。我也体会出它为什么这样瞪着我,总距离它远远的绕过去。有时候我留心看它将会有什么举动,可是只见它呆呆地瞪着,我觉得那眼睛里似乎还有别的使人看了不自在的意味。

我们院子里有好些小孩,活泼,天真,当然也顽皮。春天,他们扑蝴蝶。夏天,他们钓青蛙,谷子成熟的时候到处都有油蚱蜢,他们捉了来,在灶堂里煨了吃。冬天,什么小生物全不见了,他们就玩牛。

有好几回,我见牛让他们惹得发了脾气。它绕着拴住它的木桩子,一圈儿一圈儿的转。低着头,斜起角,眼睛打角底下瞪出来,就好像这一撞要把整个天地翻个身似的。

孩子们是这样玩的:他们一个个远远的站着,捡些石子,朝牛扔去。起先,石子不怎么大,扔在牛身上,那一搭皮肤马上轻轻的抖一下,像我们的嘴角动一下似的。渐渐的,捡来的石子大起来了,扔到身上,牛会掉过头来瞪着你。要是有个孩子特别胆大,特别机灵,他会到竹园里找来一根毛竹。伸得远远的去撩牛的尾

巴,戳牛的屁股,把牛惹起火来。可是,我从未见过他们撩过牛的头。我想,即使是小孩,也从那双大眼睛看出使人不自在的意味了。

玩到最后,牛站起来了,于是孩子们轰的一声,四处跑散。这种把戏,我看得很熟很熟了。

有一回,正巧一个长工打院子里出来,他三十光景了,还像孩子似的爱闹着玩。他一把捉住个孩子,“莫跑,”他说,“见了牛都要跑,改天还想吃庄稼饭?”他朝我笑笑说,“真的,牛不消怕得,你看它有那么大吗?它不会撞人的。牛的眼睛有点不同。”

以下是长工告诉我的话。

“比方说,我们看见这根木头桩子,牛眼睛看来就像一根撑天柱。比方说,一块田十多亩,牛眼晴看来就没有边,没有沿。牛眼睛看出来的东西,都比原来大,大许多许多。看我们人,就有四金刚那么高,那么大。站到我们跟前它就害怕了,它不敢倔强,随便拿它怎么样都不敢倔强。它当我们只要两个指头就能捻死它,抬一抬脚趾拇就能踢它到半天云里,我们哈气就像下雨一样。那它就只有听我们使唤,天好,落雨,生田,熟

田,我们要耕,它就只有耕,没得话说的。你先生说对不对,幸好牛有那么一双眼睛。不然的话,还让你使唤啊,那么大的一个力气又蛮,踩到一脚就要痛上好几天。对了,我们跟牛,五个抵一个都抵不住。好在牛眼睛看出来,我们一个抵它十几个。”

以后,我进出院子的时候,总特意留心看牛的眼睛,我明白了另一种使人看着不自在的意味。那黄色的浑浊的瞳仁,那老是直视前方的眼光,都带着恐惧的神情,这使眼睛里的恨转成了哀怨。站在牛的立场上说,如果能去掉这双眼睛,成了瞎子也值得,因为得到自由了。

【赏评】 叶圣陶先生的《牛》,通过描写牛因为“眼睛有点不同”而备受孩子们玩弄、甘被农夫们役使的情形,对逆来顺受、不敢抗争的奴性进行了深刻解剖,可谓以小见大,言近旨远。

牛,是可以在乡下“天天看见”的动物;孩子们逗牛取乐,也是常见的现象;“长工告诉我的话”也颇见俚俗,而且不一定具有科学道理。文章取材,不可谓不小。然而,“其称文小而其旨极大,举类迩而见义远”。牛的形象,显然是旧中

国一切奴性十足、愚昧麻木的人们的象征。作者通过牛的形象的塑造,一方面剖析了被欺侮被奴役者失去自由的真正原因,另一方面揭露了统治者色厉内荏的虚弱本质,从而启发人们,不要被自己的眼睛所欺骗,不要夸大了他人的力量,灭尽了自己的威风,应该正视现实,勇敢斗争,展示“一撞要把整个天地翻个身似的”巨大威力,摆脱不幸的命运,争得生命的自由。取材虽细小,主旨却宏大;语言颇浅近,意义却深远。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录