苏教版选修—唐诗宋词选读:专题三 梦游天姥吟留别 月下独酌四首(其一) 送友人 将进酒 课件

文档属性

| 名称 | 苏教版选修—唐诗宋词选读:专题三 梦游天姥吟留别 月下独酌四首(其一) 送友人 将进酒 课件 |

|

|

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 913.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-24 21:41:57 | ||

图片预览

文档简介

(共54张PPT)

梦游天姥吟留别

月下独酌四首(其一) 送友人 将进酒

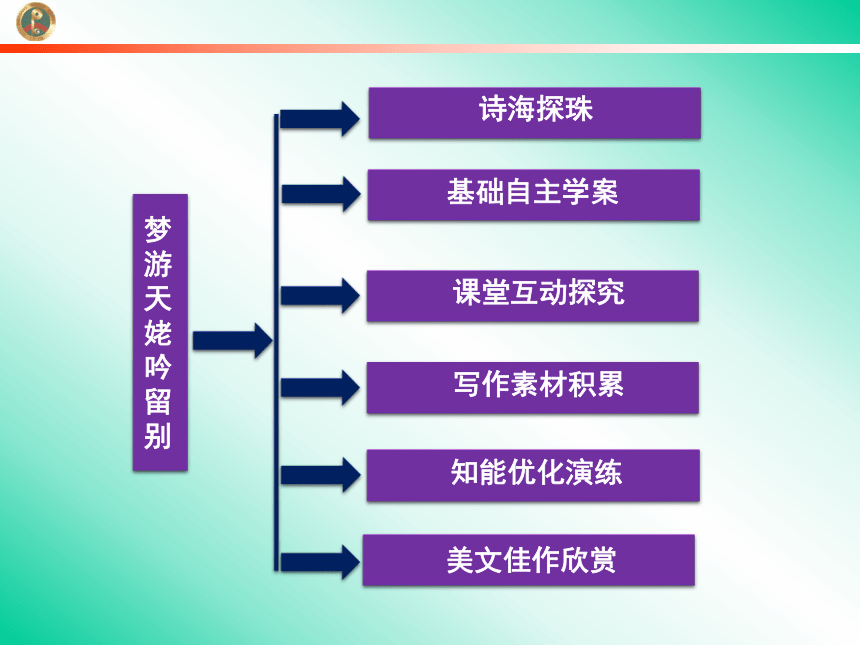

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

梦游天姥吟留别

诗海探珠

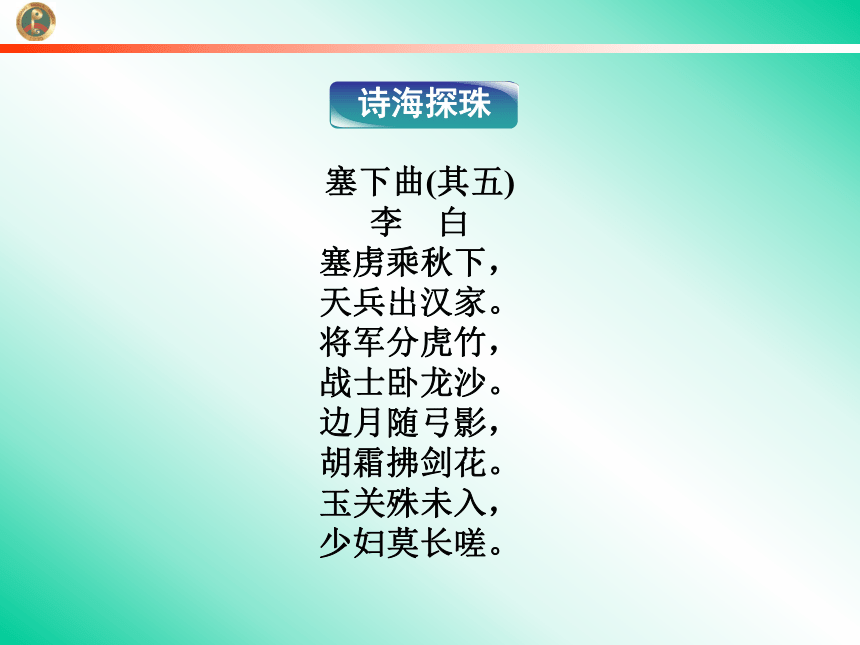

塞下曲(其五)

李 白

塞虏乘秋下,

天兵出汉家。

将军分虎竹,

战士卧龙沙。

边月随弓影,

胡霜拂剑花。

玉关殊未入,

少妇莫长嗟。

诗海探珠

【赏析】 首联两句,分述了敌我两军的态势,指明了这场战争的性质。 “天兵”,天朝的军队,含有歌颂、赞美之意。他们堂堂正正,出塞去抗击胡虏。通过措词的褒贬色彩,表明了诗人鲜明的爱憎。颔联两句属对工整,气势磅礴。从将军到战士,同仇敌忾,威严整肃,争相建功报国。刚刚颁发诏令,很快就已深入敌区,表明进军神速,所向无敌。清人吴汝纶说这两句“有气骨有采泽,是太白才华过人处”(《唐宋诗举

要》),是深中肯綮的。颈联两句,运用动静结合手法描写边塞风光和战斗生活。“胡霜”与首联的“秋”相照应。“边月”、“胡霜”,均为静物。皎洁的月色,银白的寒霜,笼罩在一望无际的荒漠上,造成一派朦胧苍凉的气氛。而“弓影”飘移,“剑花”闪烁,则包含着战士的行动。用“随”和“拂”这样两个锤炼而得的动词把两者结合起来,就使静物和人物的动态融为一体,显得生机勃勃。这就构成一种奇妙的意境:于苍茫中见壮美,于异彩中显飘逸。在尾联中以诗中主人公的口气抒发了“天兵”的必胜信念和献身精神,把全诗推向了高潮。

【思考】 说明颈联的写法及在全诗结构上的作用。

【提示】 画线部分为思考答案

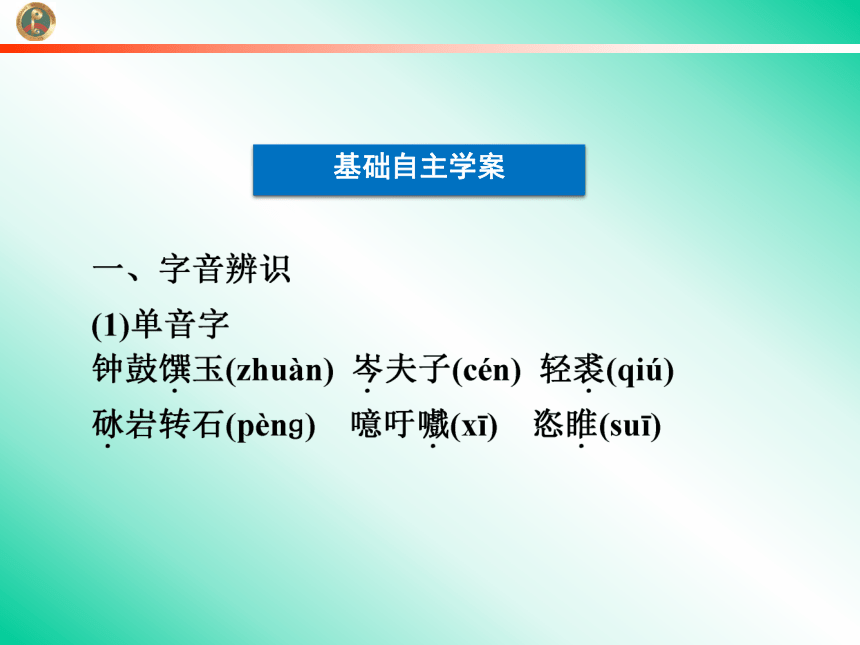

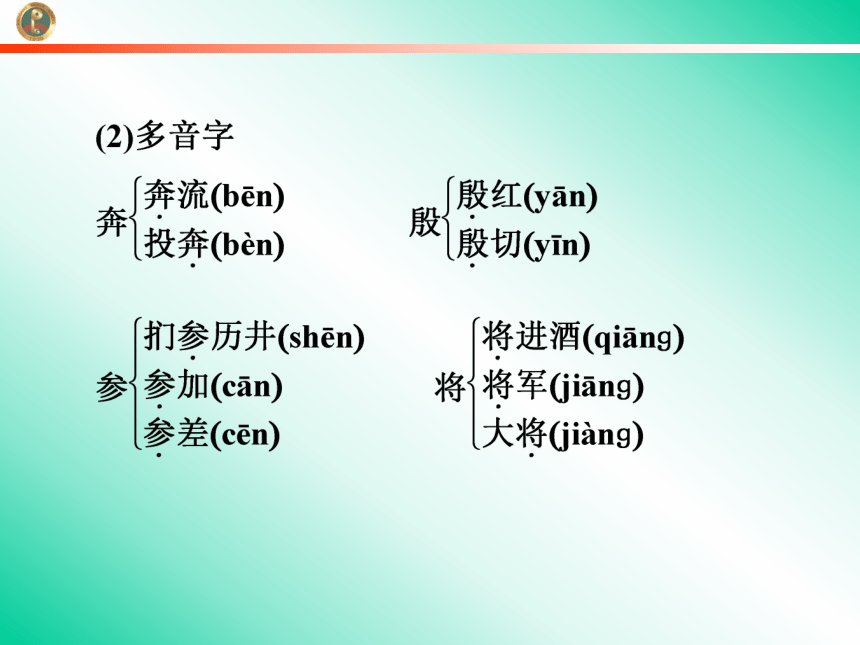

基础自主学案

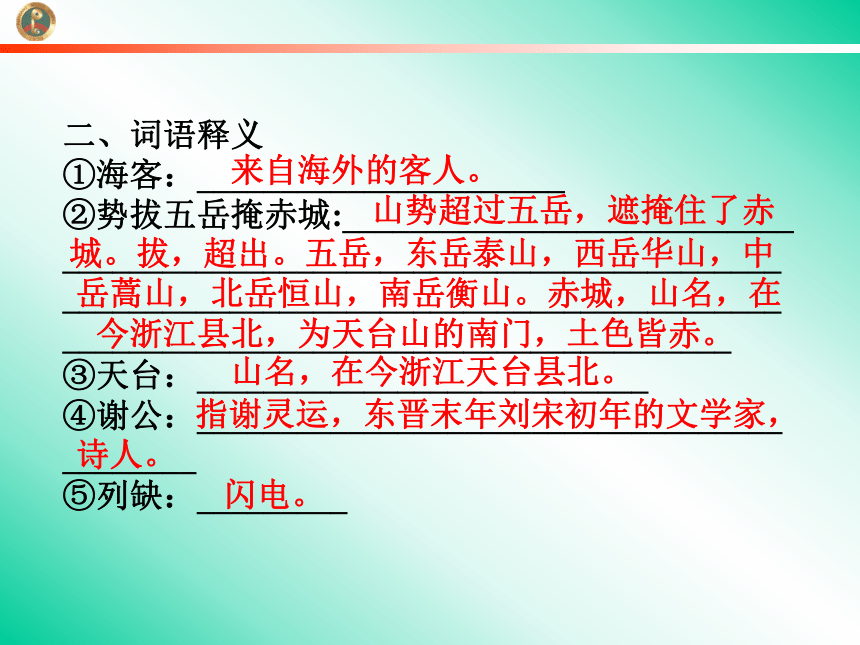

二、词语释义

①海客:______________________

②势拔五岳掩赤城:___________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________

③天台:___________________________

④谢公:___________________________________

________

⑤列缺:_________

来自海外的客人。

山势超过五岳,遮掩住了赤

城。拔,超出。五岳,东岳泰山,西岳华山,中

岳蒿山,北岳恒山,南岳衡山。赤城,山名,在

今浙江县北,为天台山的南门,土色皆赤。

山名,在今浙江天台县北。

指谢灵运,东晋末年刘宋初年的文学家,

诗人。

闪电。

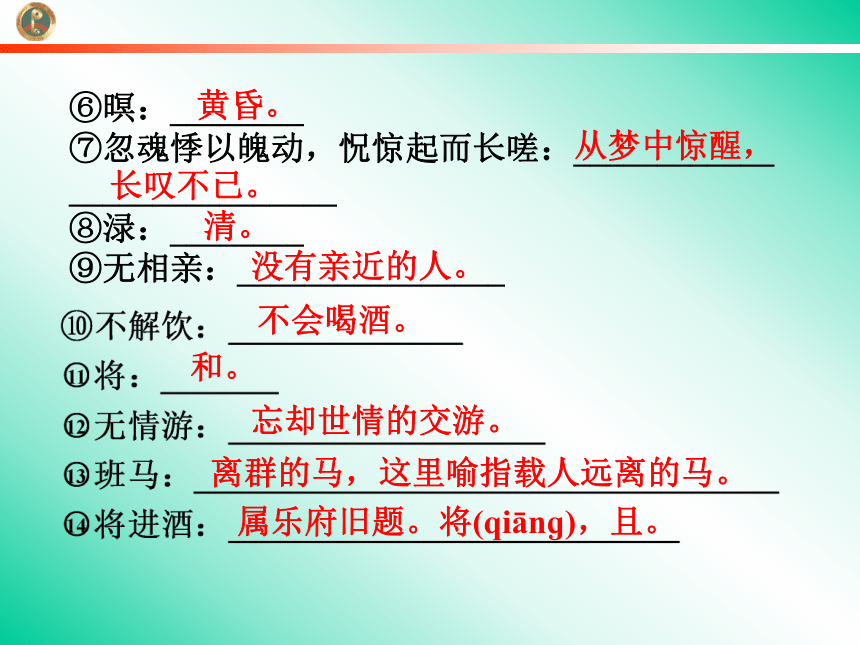

⑥暝:________

⑦忽魂悸以魄动,怳惊起而长嗟:____________

________________

⑧渌:________

⑨无相亲:________________

黄昏。

从梦中惊醒,

长叹不已。

清。

没有亲近的人。

不会喝酒。

和。

忘却世情的交游。

离群的马,这里喻指载人远离的马。

属乐府旧题。将(qiānɡ),且。

应当。会,须,皆有应当的意思。

指岑(cén)勋。丹丘生:元丹丘。

人均为李白的好友。

指陈思王曹植。

干脆,只管。

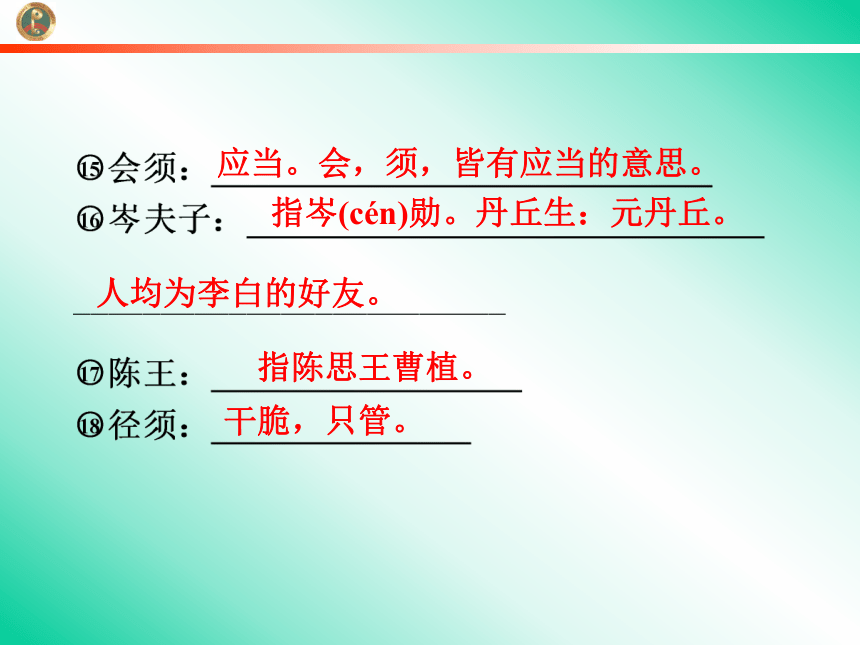

三、名句默写

①殷(yǐn)岩泉,_________________。《梦游天姥吟留别》

②__________________,使我不得开心颜?《梦游天姥吟留别》

③举杯邀明月,______________。《月下独酌》

④______________,落日故人情。《送友人》

⑤天生我材必有用,________________。《将进酒》

栗深林兮惊层巅

安能摧眉折腰事权贵

对影成三人

浮云游子意

千金散尽还复来

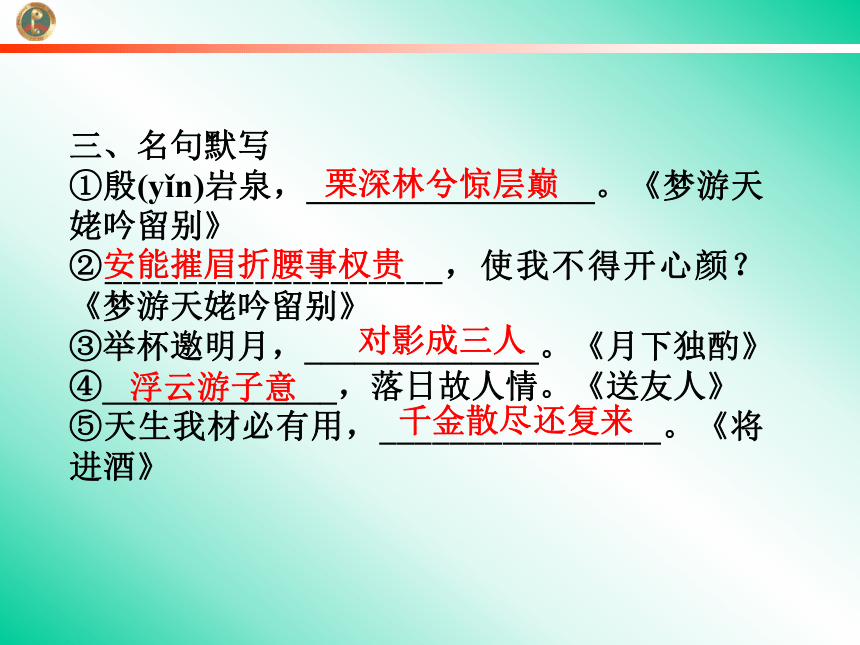

四、文学常识

1.走近作者

李白(701—762),生于701年2月8日,出生地是现今吉尔吉斯斯坦,祖籍是陇西成纪(今甘肃省静宁县成纪乡),汉族,身高六尺六,字太白,号__________,唐代伟大的____________诗人。其诗风___________,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变。他善于从民歌、神话中汲取营养素材,构成其特有的瑰丽绚烂的色彩。其诗作是屈原以来积极浪漫主义诗歌的新高峰,与杜甫并称“________”,是华夏史上最伟大的诗人,又称为“________”。

青莲居士

浪漫主义

豪迈飘逸

大李杜

诗仙

2.资料链接

(1)谢灵运(385—433),汉族,浙江会稽人,原为陈郡谢氏士族。东晋名将谢玄之孙,小名“客”,人称谢客。又以袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。著名山水诗人,主要创作活动在刘宋时代,中国文学史上山水诗派的开创者。主要成就在于山水诗。由灵运始,山水诗乃成中国文学史上的一大流派。

(2)李太白跳月:南京夫子庙前,有一座文德桥。听老辈人说,每逢冬月十五月亮当头的时候,站在桥头朝水上看,倒映在水里的月影子刚好分成两半:桥这边半个,桥那边半个。 圆圆的月亮影子,为什么会分成两半呢?这里有段故事。

传说唐朝大诗人李太白,有一次到金陵(即今南京)来,在文德桥旁边的一座酒楼上歇脚。这天碰巧是冬月十五,到了晚上,他就独自坐在酒楼上赏月,一边喝酒,一边吟诗作赋。李太白生平最喜爱月亮,说月亮又干净又好看。这天晚上,他抬头看见天上的月亮洁白滚圆,心里非常高兴,就多喝了几杯。到了半夜,李太白趁着酒兴,下楼走到文德桥上。他刚走上桥,一低头,忽然看见月亮掉在水里了,河水一动,洁白的月

影上就添了几条黑纹。李太白这时喝得醉醺醺的,只当是月亮给河水弄脏了。他靴子也顾不得脱,张开双手就跳下桥去捞月亮。谁知这一跳,月亮没捞着,却把水里的月亮震破了,顿时分成了两半儿。——故事就这样传下来了。后来人们在文德桥旁边修了个“得月台”,据说那里就是当年大诗人李太白赏月的地方。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《梦游天姥吟留别》既然题为“梦游天姥”,为何开篇要先“谈瀛洲”?

【提示】 “烟涛微茫”的瀛洲与“云霞明灭”的天姥同样神秘而又美妙。然而瀛洲的“信难求”让人怯步,而天姥的“或可睹”则成了一种强烈的诱惑。如此以瀛洲陪衬天姥,以虚衬实,不仅给天姥山蒙上了一层神秘美妙的面纱,而且勾起了作者神游天姥的念头。

2.《梦游天姥吟留别》这首诗歌的诗眼是“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”那李白为什么要花如此多的笔墨来描写梦境呢?对表现主题有什么作用?

【提示】 梦中仙境象征作者追求的理想境界。写仙境的美妙是为了反衬现 实的丑恶。写自己对神仙世界的向往正是为了表明对黑暗现实的厌恶。也就是说,诗歌的前后是一致的,都是在写诗人对自由生活的向往,只是诗歌的前半部分用梦的形式曲折地表达出来,而后半部分诗人则是直抒胸臆,直接唱出:“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安 能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”

3.赏析《月下独酌》。思考:如何看待谈笑风生的“成三人”?

【提示】 天上的月亮加上自己与影子,共有三“人”。天上的月亮是李白在精神世界中永远的知己,也是李白诗歌中频繁光顾的常客。儿时对月亮的最初认识:“小时不识月,呼作白玉盘”(《古朗月行》);出门在外,月光勾起他游子的乡情:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”(《静夜思》);秋月里,他曾倾述过不尽的相思:“却下水晶帘,玲珑望秋月

”(《玉阶怨》);月光下,他能和古人结为知己:“月下沉吟久不归,古来相接眼中稀”(《金陵城西楼月下吟》)。

4.《月下独酌》中写李白独酌,但李白究竟为何孤独?

【名师点拨】 (1)大凡天才都与常人在思想境界上有相当的差距。(2)他的追求与探索也常常会被人误解。 (3)他对现实人生的领悟与拒绝,让他感到孤独。

5.《将进酒》中开头四句抒发了怎样的情感?

【名师点拨】 诗人一落笔就写黄河景象,有慷慨生悲之意。这是非同寻常的。诗人写黄河,颇能显示它的宏伟气魄和浩大声势,如“黄河如丝天际来”“洪波奔流射东海”(《西岳云台歌送丹丘子》),“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”(《公无渡河》)等,其基调是壮;这次则不同——诗人仿佛站在高山之巅,顷刻间就着遍了它的万里流程,因有“不复回”之

叹,尽管也写出了黄河的气魄之大,其基调却是悲。由此联想人生,诗人头脑中便出现了这样一幅图景:高堂之上,人们对镜自视,两鬓斑斑,真是“不知明镜里,何处得秋霜”(《秋浦歌·其十五》)。流光易逝,人的一生竟像朝暮之间一样短促啊!至此,诗人的悲意更浓了。

但诗人深知“白发如丝悲何益”(《前有樽酒行》),因而立即转悲为欢。所以“人生”以下六句转而写欢。

[细剖·深析]

[楼主]

《梦游天姥吟留别》主题历来有争议,请大家发表一下自己的看法。

[沙发]

作《唐诗解》的唐汝询说:“将之天姥,托言梦游以见世事皆虚幻也。……于是魂魄动而惊起,乃叹曰:‘此枕席间岂复有向来之烟霞哉?’乃知世间行乐,亦如此梦耳。古来万事,亦岂有在者乎?皆

如流水之不返矣。我今别君而去,未知何时可还,且放白鹿于山间,归而乘之以遍访名山,安能屈身权贵,使不得豁我之襟怀乎?”

[板凳]

作《诗比兴笺》的陈沆提出了另一种解释:“此篇即屈子《远游》之旨,亦即太白《梁甫吟》之旨也。太白被放以后,回首蓬莱宫殿,有若梦游,故托天姥以寄意……题曰‘留别’,盖寄去国离都之思,非徒酬赠握手之什。”

[三楼]

还有一批人持这样的观点:《梦游天姥山》开头二句是说求仙“无从”,其次二句是说进宫或有希望。其下描写天姥山景色一大段,实质是宫廷生活的形象描述。结论是宫廷里也“无从”存身。“仙宫两无从”这一句可以说就是《梦游天姥山》的主题。

取法古典诗词,写出精彩文章

从古典诗词中借鉴写作技法,并不是为了要让学生也来写古典诗词,古典诗词与学生要写的作文,从技法的角度来讲,似乎是有点遥远的,但是,通过具体的研究实践,我们发现,其实,古典诗词中有不少写作技巧是可以借鉴来用于写文章的,这样做一方面自然可以在一定程度上促使学生写作水平的提高,同时也更好地促进了古典

写作素材积累

技法借鉴

诗词的阅读质量,再者,还可以使学生从观念上得到一个很好的改进,那就是文学作品之间,文学与文章之间是可以打通的,因此,广泛阅读的重要性得到进一步的认识和落实,可谓一举多得。

一、从古典诗词中学习立意

文章以立意为先,一篇立意高的文章往往能够起到发人深省、启迪心智的效果。“有境界自成高格”,虽然论的是诗词,但对于文章同样适用,很多古典诗词讲究立意的高远,例如李白《送友人》:“青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧斑马鸣。”送别是写诗作文常见的主题,而能写出李白之潇洒的恐怕不多;同样还可以比较王勃的《送杜少府之任蜀州》、王维

的《送元二使安西》等,通过这样的比较阅读,可以从中得到作文立意的启发。其他方面的题材也不例外,古典诗词浩如烟海,其创作覆盖了几乎所有的领域,从立意的角度来讲,有很多是值得我们细细体味的,特别是很多诗人其实都不是专业作家,其生活背景丰富而复杂,而这对于其诗词的立意也是非常有益的,读古典诗词,可以获得具有历史纵深的、社会广阔的全方位的生活、情感、人生哲理等等的启示。这对于学生提高作文的立意毫无疑问是裨益无穷的。

二、从古典诗词中学习构思艺术

古典诗词尤其是唐诗宋词常常篇幅短小,然而麻雀虽小,五脏俱全。古典诗词在构思上的讲究可以说是无与伦比的,即便是一首小小的绝句,起承转合丝丝入扣。例如:王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”第一句写景,以夜色中的江雨作底色,为整首诗定了一个基调。而第二句,则从远及近,有了人物的出现,在平明送客的背景下,楚山也添了一层孤独。

到第三句,按照常理,在送别的场景下,必是一些依依不舍的话别之情,然而此处,王昌龄却不按常理出牌,掉转镜头,把画面定格在遥远的洛阳亲友身上,对辛渐的叮嘱,恰恰是表达自己的内心。于是我们才明白,这首诗形式上是一首送别诗,实际上是为了表达自己的内心世界。一首绝句,短短四句,其构思之缜密之精巧耐人寻味。又譬如白居易的《琵琶行》,诗歌以两条线索并

行的模式来构思全诗,最终到“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”达到交叉和融合,使全诗的情感得到爆发式的表达。要写好文章,构思是必不可少的,向古典诗词学习构思艺术,不失为一条很好的途径。

三、从古典诗词中学习剪裁艺术

选材组材是写好文章的重要一环,确定了主旨,整篇文章的框架也搭好了,接下去就是选择材料,组织材料,在这一方面古典诗词也有很好的可资借鉴的地方。例如杜甫的《兵车行》,整首诗就如同一部富有表现力的电影,诗中描画的场景都紧紧地围绕着诗歌的中心,从刻画军队出发到与士兵的对话,从眼前的画面转向广阔的社会背景,最后想象战场上的悲惨,集中表达了对战争的谴责,对老百姓的同

情。这首诗在剪裁上极富借鉴意义,诗人就如同一位出色的导演,善于捕捉最具表现力的镜头,加以剪辑,以达到最佳的表达效果。

四、从古典诗词中学习各种表达技巧

古典诗词中运用的写作技巧丰富多彩。常见的有对比、抑扬、衬托、象征、借景抒情、情景交融、以景结情等,特别是散文的写作,与诗歌有着非常深刻的联系,例如化抽象为形象,大多数表抽象思维的事物及事物所表达出的性状情态,一旦进入了诗歌,便被赋予形象化的特征。例如,写“愁”的有“恰似一江春水向东流”(李煜)“此情

无计可消除,才下眉头,又上心头”(李清照);写“喜”则有“初闻涕泪满衣裳”(杜甫)。而“春”则可以寄予“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”或“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的诗情画意之中;“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”描绘雪景,是何其的生动形象!这些都涉及到抽象语言的形象化表达问题。给人以具体、形象、生动、活泼之感,读罢意犹未尽,颇耐咀嚼。古典诗词中类似抽象语言的形象化表达的例子可谓不胜枚举,值得很好地借鉴。

又如以景结情的表现手法。如王昌龄《从军行》:“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”诗前三句均就乐声抒情,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那么结句如何以有限的七字来表现“不尽”呢?诗人轻轻宕开一笔,以景结情。仿佛在军中置酒饮乐的场面之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象:古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉。而在散文创作中,以景结情的

手法也是很有表现力的,著名的散文《项脊轩志》就是以景物描写来结尾的,没有抒情的语言,没有点明主旨的句子,但是景物描写却达到了更好的表达效果,这种写作技法是相当高明的。

●随堂练笔

学习古典诗词中以景结情的手法,描写一个送别的场景,写一段100字左右的情景交融的文字。

1.课内素材开发

《梦游天姥吟留别》是一首游仙诗,但诗人的游仙之念绝不同于那种完全置身世外的幻想,他之所以向往神仙世界,是因为他鄙弃黑暗的现实世界。最后一句是全诗的主旨。全诗通过对梦游的描绘,写出了作者憎恶黑暗的社会现实,追求自由乐土的理想,表现了诗人蔑视权贵的反抗精神。

素材积累

[适用话题]

这则材料适用于“骨气”“品质”“思想”

“节操”等话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

三峡反对者陆钦侃教授寂寞去世

4月15日,水电专家陆钦侃教授遗体告别仪式在北京冷清举行。他曾任水利电力部规划局副总工程师,1988年参加三峡工程专题论证,任防洪组顾问,是该组两位拒绝在论证结论上签字的专家之一;在三峡工程已然上马后,又努力争取降低损失。

一位“主建派”代表人物曾经动情地表示:对三峡工程贡献最大的,正是那些提出质疑和反对意见的人。但网友郭玉闪感慨:陆老生前身后都那么寂寥,他“人云无法亦云,三峡关乎民生子丑寅卯是非有赖我公砥中流……”网友“一山水道”认为:“坚持自己的意见,在许多误解和太多压力的情况下,有几人能做到呢?中国官本位久了。向黄万里先生致敬,向陆钦侃先生致敬,向梁思成先生致敬,向良知和骨气致敬!”

网友萧瀚提出:“知识人若不能做不合时宜之言,那基本上就是废品了。梁思成当年被斥为书生之见,现在成怀念的对象。”

[适用话题]

本材料可用于“坚持”“良知”“操守”等话题作文中。

美文佳作欣赏

湖-树-山

黑 塞

从前有一个湖。蓝湖上,蓝天上,高耸着一场春梦,绿的颜色,黄的颜色。那边,天空静静地在拱形的山上休憩。

一个流浪者,坐在树下。黄色的花瓣落在他的肩上。他疲倦了,闭上了眼睛。梦从黄色的树上落到他身上。

流浪者变小了,变成了一个小男孩,在午后的花园里,听他的母亲歌唱。他看到一只蝴蝶在飞,可爱的,蓝天下欢乐的黄色。他去追蝴蝶,他跑过草场,他跳过小溪,他奔到湖畔。蝴蝶飞越蓝色的湖水,男孩也飞着去追,光闪闪,轻飘飘,幸福地飞过蓝色空间。阳光照射着他的翅膀。他飞着追逐黄蝴蝶,飞过了湖,飞越了高山,那儿有一片云,上面站着上帝,

正在唱歌。上帝周围是天使,天使中的一个,模样像男孩的母亲,站在郁金香花圃旁,斜提着一把绿色洒水壶,给花儿浇水。男孩向天使飞去,自己也变成了天使,拥抱他的母亲。

流浪者揉了揉眼睛,又重新闭上。他摘了一朵红色郁金香,插在他母亲的胸前,又摘了一朵插在她的头发上。天使和蝴蝶在飞,世界上所有的动物都在这儿,叫到谁的名字,谁就过来,飞到男孩的手里,并属于他,听凭他抚摸,听凭他询问,听凭他送给别人。

流浪者醒来,回想那天使。他听到叶片缓缓地由树上飘落,听到树里有细微的、无声的生命在金色的流体里上下漂浮。山向他这边望过来。山那边,身穿褐色大衣的上帝在唱歌。可以听到他的歌声越过湖面传来。这是一首朴素的歌,它同树里力量的轻微流动声,同心中血液的轻微流动声,同由梦里经过他的全身又返回的金色流体的轻微流动声交融在一起,发出和声。

这时,他自己也开始缓慢地、舒展地歌唱,他的歌唱谈不上是艺术,它像空气和波浪,只是一种哼吟,只是像蜜蜂般嗡嗡。这首歌回答了远处唱歌的上帝,树里流体的歌声,以及血液里流淌的歌声。

流浪者久久地这样喃喃歌唱,像一朵钟形花在春风里自鸣,像一个稻草人在草丛中奏乐。他唱了一个小时,或许唱了一年。他唱得像孩子又像上帝,他歌唱蝴蝶、歌唱母亲,他歌唱郁金香、歌唱湖水,他歌唱他的血液和树里的血液。

他继续上路,更深入这温暖之乡。这时,他渐渐地想起了自己的道路、自己的目的、自己的名字。今天是星期二,那边,去米兰的列车在奔驰。他听到从非常遥远的地方,还有歌声越过湖面传来。那儿站着穿褐色大衣的上帝,他还一直在唱。但是,流浪者越来越听不见这歌声了。

【赏评】 赫尔曼-黑塞,1946年诺贝尔文学奖获得者,瑞士人。“他那些灵思盎然的作品,一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征崇高的人道理想与高尚的风格。”(诺贝尔文学奖获奖理由)他的散文《湖-树-山》为我们描绘出一幅奇幻梦境,如果用文中的一个词概括作者笔下的“梦境”的特点,那就是:温暖。蓝湖、蓝天,黄色的花瓣、黄色的树,静静的天空、飞翔的蝴蝶与天使,营造出一个世外仙境,虚无缥缈却又真切可感。这篇散文

寄托着作者的人道理想。流浪者、上帝、母亲等都具有很浓的象征意味:流浪者象征没有人生追求的精神“疲倦者”,上帝象征人生导师,母亲是爱的化身;文章营造出一个静谧、和谐、安宁的梦境,由湖、树、山等组成的“世外仙境”则被作者赋予灵动色彩,是人世间在作者心目中的投射。流浪者经过了精神的洗礼,而读者也仿佛受到了精神的洗礼。

梦游天姥吟留别

月下独酌四首(其一) 送友人 将进酒

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

梦游天姥吟留别

诗海探珠

塞下曲(其五)

李 白

塞虏乘秋下,

天兵出汉家。

将军分虎竹,

战士卧龙沙。

边月随弓影,

胡霜拂剑花。

玉关殊未入,

少妇莫长嗟。

诗海探珠

【赏析】 首联两句,分述了敌我两军的态势,指明了这场战争的性质。 “天兵”,天朝的军队,含有歌颂、赞美之意。他们堂堂正正,出塞去抗击胡虏。通过措词的褒贬色彩,表明了诗人鲜明的爱憎。颔联两句属对工整,气势磅礴。从将军到战士,同仇敌忾,威严整肃,争相建功报国。刚刚颁发诏令,很快就已深入敌区,表明进军神速,所向无敌。清人吴汝纶说这两句“有气骨有采泽,是太白才华过人处”(《唐宋诗举

要》),是深中肯綮的。颈联两句,运用动静结合手法描写边塞风光和战斗生活。“胡霜”与首联的“秋”相照应。“边月”、“胡霜”,均为静物。皎洁的月色,银白的寒霜,笼罩在一望无际的荒漠上,造成一派朦胧苍凉的气氛。而“弓影”飘移,“剑花”闪烁,则包含着战士的行动。用“随”和“拂”这样两个锤炼而得的动词把两者结合起来,就使静物和人物的动态融为一体,显得生机勃勃。这就构成一种奇妙的意境:于苍茫中见壮美,于异彩中显飘逸。在尾联中以诗中主人公的口气抒发了“天兵”的必胜信念和献身精神,把全诗推向了高潮。

【思考】 说明颈联的写法及在全诗结构上的作用。

【提示】 画线部分为思考答案

基础自主学案

二、词语释义

①海客:______________________

②势拔五岳掩赤城:___________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________

③天台:___________________________

④谢公:___________________________________

________

⑤列缺:_________

来自海外的客人。

山势超过五岳,遮掩住了赤

城。拔,超出。五岳,东岳泰山,西岳华山,中

岳蒿山,北岳恒山,南岳衡山。赤城,山名,在

今浙江县北,为天台山的南门,土色皆赤。

山名,在今浙江天台县北。

指谢灵运,东晋末年刘宋初年的文学家,

诗人。

闪电。

⑥暝:________

⑦忽魂悸以魄动,怳惊起而长嗟:____________

________________

⑧渌:________

⑨无相亲:________________

黄昏。

从梦中惊醒,

长叹不已。

清。

没有亲近的人。

不会喝酒。

和。

忘却世情的交游。

离群的马,这里喻指载人远离的马。

属乐府旧题。将(qiānɡ),且。

应当。会,须,皆有应当的意思。

指岑(cén)勋。丹丘生:元丹丘。

人均为李白的好友。

指陈思王曹植。

干脆,只管。

三、名句默写

①殷(yǐn)岩泉,_________________。《梦游天姥吟留别》

②__________________,使我不得开心颜?《梦游天姥吟留别》

③举杯邀明月,______________。《月下独酌》

④______________,落日故人情。《送友人》

⑤天生我材必有用,________________。《将进酒》

栗深林兮惊层巅

安能摧眉折腰事权贵

对影成三人

浮云游子意

千金散尽还复来

四、文学常识

1.走近作者

李白(701—762),生于701年2月8日,出生地是现今吉尔吉斯斯坦,祖籍是陇西成纪(今甘肃省静宁县成纪乡),汉族,身高六尺六,字太白,号__________,唐代伟大的____________诗人。其诗风___________,想象丰富,语言流转自然,音律和谐多变。他善于从民歌、神话中汲取营养素材,构成其特有的瑰丽绚烂的色彩。其诗作是屈原以来积极浪漫主义诗歌的新高峰,与杜甫并称“________”,是华夏史上最伟大的诗人,又称为“________”。

青莲居士

浪漫主义

豪迈飘逸

大李杜

诗仙

2.资料链接

(1)谢灵运(385—433),汉族,浙江会稽人,原为陈郡谢氏士族。东晋名将谢玄之孙,小名“客”,人称谢客。又以袭封康乐公,称谢康公、谢康乐。著名山水诗人,主要创作活动在刘宋时代,中国文学史上山水诗派的开创者。主要成就在于山水诗。由灵运始,山水诗乃成中国文学史上的一大流派。

(2)李太白跳月:南京夫子庙前,有一座文德桥。听老辈人说,每逢冬月十五月亮当头的时候,站在桥头朝水上看,倒映在水里的月影子刚好分成两半:桥这边半个,桥那边半个。 圆圆的月亮影子,为什么会分成两半呢?这里有段故事。

传说唐朝大诗人李太白,有一次到金陵(即今南京)来,在文德桥旁边的一座酒楼上歇脚。这天碰巧是冬月十五,到了晚上,他就独自坐在酒楼上赏月,一边喝酒,一边吟诗作赋。李太白生平最喜爱月亮,说月亮又干净又好看。这天晚上,他抬头看见天上的月亮洁白滚圆,心里非常高兴,就多喝了几杯。到了半夜,李太白趁着酒兴,下楼走到文德桥上。他刚走上桥,一低头,忽然看见月亮掉在水里了,河水一动,洁白的月

影上就添了几条黑纹。李太白这时喝得醉醺醺的,只当是月亮给河水弄脏了。他靴子也顾不得脱,张开双手就跳下桥去捞月亮。谁知这一跳,月亮没捞着,却把水里的月亮震破了,顿时分成了两半儿。——故事就这样传下来了。后来人们在文德桥旁边修了个“得月台”,据说那里就是当年大诗人李太白赏月的地方。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.《梦游天姥吟留别》既然题为“梦游天姥”,为何开篇要先“谈瀛洲”?

【提示】 “烟涛微茫”的瀛洲与“云霞明灭”的天姥同样神秘而又美妙。然而瀛洲的“信难求”让人怯步,而天姥的“或可睹”则成了一种强烈的诱惑。如此以瀛洲陪衬天姥,以虚衬实,不仅给天姥山蒙上了一层神秘美妙的面纱,而且勾起了作者神游天姥的念头。

2.《梦游天姥吟留别》这首诗歌的诗眼是“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”那李白为什么要花如此多的笔墨来描写梦境呢?对表现主题有什么作用?

【提示】 梦中仙境象征作者追求的理想境界。写仙境的美妙是为了反衬现 实的丑恶。写自己对神仙世界的向往正是为了表明对黑暗现实的厌恶。也就是说,诗歌的前后是一致的,都是在写诗人对自由生活的向往,只是诗歌的前半部分用梦的形式曲折地表达出来,而后半部分诗人则是直抒胸臆,直接唱出:“且放白鹿青崖间,须行即骑访名山。安 能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜!”

3.赏析《月下独酌》。思考:如何看待谈笑风生的“成三人”?

【提示】 天上的月亮加上自己与影子,共有三“人”。天上的月亮是李白在精神世界中永远的知己,也是李白诗歌中频繁光顾的常客。儿时对月亮的最初认识:“小时不识月,呼作白玉盘”(《古朗月行》);出门在外,月光勾起他游子的乡情:“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡”(《静夜思》);秋月里,他曾倾述过不尽的相思:“却下水晶帘,玲珑望秋月

”(《玉阶怨》);月光下,他能和古人结为知己:“月下沉吟久不归,古来相接眼中稀”(《金陵城西楼月下吟》)。

4.《月下独酌》中写李白独酌,但李白究竟为何孤独?

【名师点拨】 (1)大凡天才都与常人在思想境界上有相当的差距。(2)他的追求与探索也常常会被人误解。 (3)他对现实人生的领悟与拒绝,让他感到孤独。

5.《将进酒》中开头四句抒发了怎样的情感?

【名师点拨】 诗人一落笔就写黄河景象,有慷慨生悲之意。这是非同寻常的。诗人写黄河,颇能显示它的宏伟气魄和浩大声势,如“黄河如丝天际来”“洪波奔流射东海”(《西岳云台歌送丹丘子》),“黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门”(《公无渡河》)等,其基调是壮;这次则不同——诗人仿佛站在高山之巅,顷刻间就着遍了它的万里流程,因有“不复回”之

叹,尽管也写出了黄河的气魄之大,其基调却是悲。由此联想人生,诗人头脑中便出现了这样一幅图景:高堂之上,人们对镜自视,两鬓斑斑,真是“不知明镜里,何处得秋霜”(《秋浦歌·其十五》)。流光易逝,人的一生竟像朝暮之间一样短促啊!至此,诗人的悲意更浓了。

但诗人深知“白发如丝悲何益”(《前有樽酒行》),因而立即转悲为欢。所以“人生”以下六句转而写欢。

[细剖·深析]

[楼主]

《梦游天姥吟留别》主题历来有争议,请大家发表一下自己的看法。

[沙发]

作《唐诗解》的唐汝询说:“将之天姥,托言梦游以见世事皆虚幻也。……于是魂魄动而惊起,乃叹曰:‘此枕席间岂复有向来之烟霞哉?’乃知世间行乐,亦如此梦耳。古来万事,亦岂有在者乎?皆

如流水之不返矣。我今别君而去,未知何时可还,且放白鹿于山间,归而乘之以遍访名山,安能屈身权贵,使不得豁我之襟怀乎?”

[板凳]

作《诗比兴笺》的陈沆提出了另一种解释:“此篇即屈子《远游》之旨,亦即太白《梁甫吟》之旨也。太白被放以后,回首蓬莱宫殿,有若梦游,故托天姥以寄意……题曰‘留别’,盖寄去国离都之思,非徒酬赠握手之什。”

[三楼]

还有一批人持这样的观点:《梦游天姥山》开头二句是说求仙“无从”,其次二句是说进宫或有希望。其下描写天姥山景色一大段,实质是宫廷生活的形象描述。结论是宫廷里也“无从”存身。“仙宫两无从”这一句可以说就是《梦游天姥山》的主题。

取法古典诗词,写出精彩文章

从古典诗词中借鉴写作技法,并不是为了要让学生也来写古典诗词,古典诗词与学生要写的作文,从技法的角度来讲,似乎是有点遥远的,但是,通过具体的研究实践,我们发现,其实,古典诗词中有不少写作技巧是可以借鉴来用于写文章的,这样做一方面自然可以在一定程度上促使学生写作水平的提高,同时也更好地促进了古典

写作素材积累

技法借鉴

诗词的阅读质量,再者,还可以使学生从观念上得到一个很好的改进,那就是文学作品之间,文学与文章之间是可以打通的,因此,广泛阅读的重要性得到进一步的认识和落实,可谓一举多得。

一、从古典诗词中学习立意

文章以立意为先,一篇立意高的文章往往能够起到发人深省、启迪心智的效果。“有境界自成高格”,虽然论的是诗词,但对于文章同样适用,很多古典诗词讲究立意的高远,例如李白《送友人》:“青山横北郭,白水绕东城。此地一为别,孤蓬万里征。浮云游子意,落日故人情。挥手自兹去,萧萧斑马鸣。”送别是写诗作文常见的主题,而能写出李白之潇洒的恐怕不多;同样还可以比较王勃的《送杜少府之任蜀州》、王维

的《送元二使安西》等,通过这样的比较阅读,可以从中得到作文立意的启发。其他方面的题材也不例外,古典诗词浩如烟海,其创作覆盖了几乎所有的领域,从立意的角度来讲,有很多是值得我们细细体味的,特别是很多诗人其实都不是专业作家,其生活背景丰富而复杂,而这对于其诗词的立意也是非常有益的,读古典诗词,可以获得具有历史纵深的、社会广阔的全方位的生活、情感、人生哲理等等的启示。这对于学生提高作文的立意毫无疑问是裨益无穷的。

二、从古典诗词中学习构思艺术

古典诗词尤其是唐诗宋词常常篇幅短小,然而麻雀虽小,五脏俱全。古典诗词在构思上的讲究可以说是无与伦比的,即便是一首小小的绝句,起承转合丝丝入扣。例如:王昌龄的《芙蓉楼送辛渐》:“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤。洛阳亲友如相问,一片冰心在玉壶。”第一句写景,以夜色中的江雨作底色,为整首诗定了一个基调。而第二句,则从远及近,有了人物的出现,在平明送客的背景下,楚山也添了一层孤独。

到第三句,按照常理,在送别的场景下,必是一些依依不舍的话别之情,然而此处,王昌龄却不按常理出牌,掉转镜头,把画面定格在遥远的洛阳亲友身上,对辛渐的叮嘱,恰恰是表达自己的内心。于是我们才明白,这首诗形式上是一首送别诗,实际上是为了表达自己的内心世界。一首绝句,短短四句,其构思之缜密之精巧耐人寻味。又譬如白居易的《琵琶行》,诗歌以两条线索并

行的模式来构思全诗,最终到“同是天涯沦落人,相逢何必曾相识”达到交叉和融合,使全诗的情感得到爆发式的表达。要写好文章,构思是必不可少的,向古典诗词学习构思艺术,不失为一条很好的途径。

三、从古典诗词中学习剪裁艺术

选材组材是写好文章的重要一环,确定了主旨,整篇文章的框架也搭好了,接下去就是选择材料,组织材料,在这一方面古典诗词也有很好的可资借鉴的地方。例如杜甫的《兵车行》,整首诗就如同一部富有表现力的电影,诗中描画的场景都紧紧地围绕着诗歌的中心,从刻画军队出发到与士兵的对话,从眼前的画面转向广阔的社会背景,最后想象战场上的悲惨,集中表达了对战争的谴责,对老百姓的同

情。这首诗在剪裁上极富借鉴意义,诗人就如同一位出色的导演,善于捕捉最具表现力的镜头,加以剪辑,以达到最佳的表达效果。

四、从古典诗词中学习各种表达技巧

古典诗词中运用的写作技巧丰富多彩。常见的有对比、抑扬、衬托、象征、借景抒情、情景交融、以景结情等,特别是散文的写作,与诗歌有着非常深刻的联系,例如化抽象为形象,大多数表抽象思维的事物及事物所表达出的性状情态,一旦进入了诗歌,便被赋予形象化的特征。例如,写“愁”的有“恰似一江春水向东流”(李煜)“此情

无计可消除,才下眉头,又上心头”(李清照);写“喜”则有“初闻涕泪满衣裳”(杜甫)。而“春”则可以寄予“千里莺啼绿映红,水村山郭酒旗风”或“小荷才露尖尖角,早有蜻蜓立上头”的诗情画意之中;“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”描绘雪景,是何其的生动形象!这些都涉及到抽象语言的形象化表达问题。给人以具体、形象、生动、活泼之感,读罢意犹未尽,颇耐咀嚼。古典诗词中类似抽象语言的形象化表达的例子可谓不胜枚举,值得很好地借鉴。

又如以景结情的表现手法。如王昌龄《从军行》:“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”诗前三句均就乐声抒情,说到“边愁”用了“听不尽”三字,那么结句如何以有限的七字来表现“不尽”呢?诗人轻轻宕开一笔,以景结情。仿佛在军中置酒饮乐的场面之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象:古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉。而在散文创作中,以景结情的

手法也是很有表现力的,著名的散文《项脊轩志》就是以景物描写来结尾的,没有抒情的语言,没有点明主旨的句子,但是景物描写却达到了更好的表达效果,这种写作技法是相当高明的。

●随堂练笔

学习古典诗词中以景结情的手法,描写一个送别的场景,写一段100字左右的情景交融的文字。

1.课内素材开发

《梦游天姥吟留别》是一首游仙诗,但诗人的游仙之念绝不同于那种完全置身世外的幻想,他之所以向往神仙世界,是因为他鄙弃黑暗的现实世界。最后一句是全诗的主旨。全诗通过对梦游的描绘,写出了作者憎恶黑暗的社会现实,追求自由乐土的理想,表现了诗人蔑视权贵的反抗精神。

素材积累

[适用话题]

这则材料适用于“骨气”“品质”“思想”

“节操”等话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

三峡反对者陆钦侃教授寂寞去世

4月15日,水电专家陆钦侃教授遗体告别仪式在北京冷清举行。他曾任水利电力部规划局副总工程师,1988年参加三峡工程专题论证,任防洪组顾问,是该组两位拒绝在论证结论上签字的专家之一;在三峡工程已然上马后,又努力争取降低损失。

一位“主建派”代表人物曾经动情地表示:对三峡工程贡献最大的,正是那些提出质疑和反对意见的人。但网友郭玉闪感慨:陆老生前身后都那么寂寥,他“人云无法亦云,三峡关乎民生子丑寅卯是非有赖我公砥中流……”网友“一山水道”认为:“坚持自己的意见,在许多误解和太多压力的情况下,有几人能做到呢?中国官本位久了。向黄万里先生致敬,向陆钦侃先生致敬,向梁思成先生致敬,向良知和骨气致敬!”

网友萧瀚提出:“知识人若不能做不合时宜之言,那基本上就是废品了。梁思成当年被斥为书生之见,现在成怀念的对象。”

[适用话题]

本材料可用于“坚持”“良知”“操守”等话题作文中。

美文佳作欣赏

湖-树-山

黑 塞

从前有一个湖。蓝湖上,蓝天上,高耸着一场春梦,绿的颜色,黄的颜色。那边,天空静静地在拱形的山上休憩。

一个流浪者,坐在树下。黄色的花瓣落在他的肩上。他疲倦了,闭上了眼睛。梦从黄色的树上落到他身上。

流浪者变小了,变成了一个小男孩,在午后的花园里,听他的母亲歌唱。他看到一只蝴蝶在飞,可爱的,蓝天下欢乐的黄色。他去追蝴蝶,他跑过草场,他跳过小溪,他奔到湖畔。蝴蝶飞越蓝色的湖水,男孩也飞着去追,光闪闪,轻飘飘,幸福地飞过蓝色空间。阳光照射着他的翅膀。他飞着追逐黄蝴蝶,飞过了湖,飞越了高山,那儿有一片云,上面站着上帝,

正在唱歌。上帝周围是天使,天使中的一个,模样像男孩的母亲,站在郁金香花圃旁,斜提着一把绿色洒水壶,给花儿浇水。男孩向天使飞去,自己也变成了天使,拥抱他的母亲。

流浪者揉了揉眼睛,又重新闭上。他摘了一朵红色郁金香,插在他母亲的胸前,又摘了一朵插在她的头发上。天使和蝴蝶在飞,世界上所有的动物都在这儿,叫到谁的名字,谁就过来,飞到男孩的手里,并属于他,听凭他抚摸,听凭他询问,听凭他送给别人。

流浪者醒来,回想那天使。他听到叶片缓缓地由树上飘落,听到树里有细微的、无声的生命在金色的流体里上下漂浮。山向他这边望过来。山那边,身穿褐色大衣的上帝在唱歌。可以听到他的歌声越过湖面传来。这是一首朴素的歌,它同树里力量的轻微流动声,同心中血液的轻微流动声,同由梦里经过他的全身又返回的金色流体的轻微流动声交融在一起,发出和声。

这时,他自己也开始缓慢地、舒展地歌唱,他的歌唱谈不上是艺术,它像空气和波浪,只是一种哼吟,只是像蜜蜂般嗡嗡。这首歌回答了远处唱歌的上帝,树里流体的歌声,以及血液里流淌的歌声。

流浪者久久地这样喃喃歌唱,像一朵钟形花在春风里自鸣,像一个稻草人在草丛中奏乐。他唱了一个小时,或许唱了一年。他唱得像孩子又像上帝,他歌唱蝴蝶、歌唱母亲,他歌唱郁金香、歌唱湖水,他歌唱他的血液和树里的血液。

他继续上路,更深入这温暖之乡。这时,他渐渐地想起了自己的道路、自己的目的、自己的名字。今天是星期二,那边,去米兰的列车在奔驰。他听到从非常遥远的地方,还有歌声越过湖面传来。那儿站着穿褐色大衣的上帝,他还一直在唱。但是,流浪者越来越听不见这歌声了。

【赏评】 赫尔曼-黑塞,1946年诺贝尔文学奖获得者,瑞士人。“他那些灵思盎然的作品,一方面具有高度的创意和深刻的洞见,一方面象征崇高的人道理想与高尚的风格。”(诺贝尔文学奖获奖理由)他的散文《湖-树-山》为我们描绘出一幅奇幻梦境,如果用文中的一个词概括作者笔下的“梦境”的特点,那就是:温暖。蓝湖、蓝天,黄色的花瓣、黄色的树,静静的天空、飞翔的蝴蝶与天使,营造出一个世外仙境,虚无缥缈却又真切可感。这篇散文

寄托着作者的人道理想。流浪者、上帝、母亲等都具有很浓的象征意味:流浪者象征没有人生追求的精神“疲倦者”,上帝象征人生导师,母亲是爱的化身;文章营造出一个静谧、和谐、安宁的梦境,由湖、树、山等组成的“世外仙境”则被作者赋予灵动色彩,是人世间在作者心目中的投射。流浪者经过了精神的洗礼,而读者也仿佛受到了精神的洗礼。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录