苏教版选修—唐诗宋词选读:专题五 西塞山怀古 自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处 天上谣 课件

文档属性

| 名称 | 苏教版选修—唐诗宋词选读:专题五 西塞山怀古 自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处 天上谣 课件 |  | |

| 格式 | rar | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-24 21:56:03 | ||

图片预览

文档简介

(共48张PPT)

西塞山怀古 自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。

因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹 天上谣

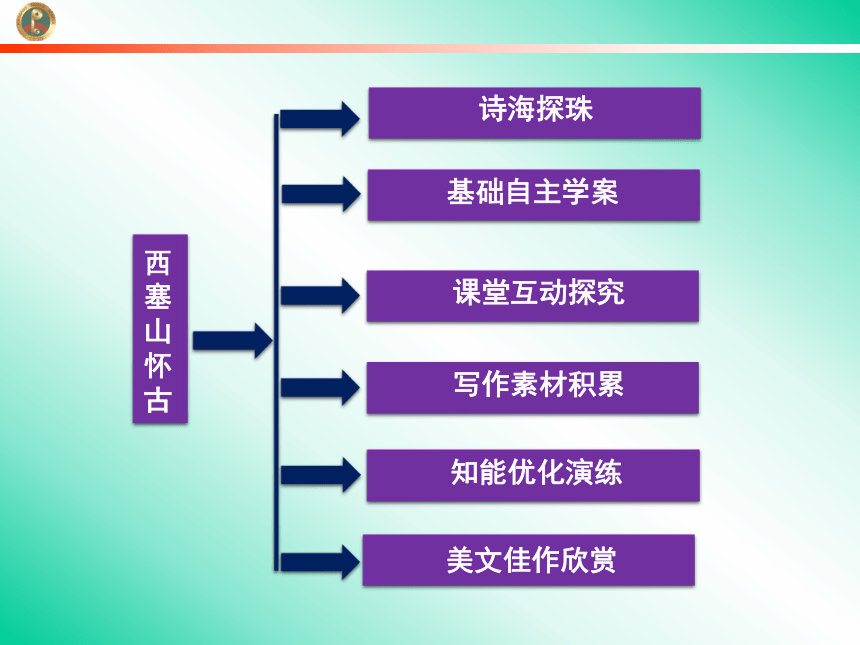

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

西塞山怀古

诗海探珠

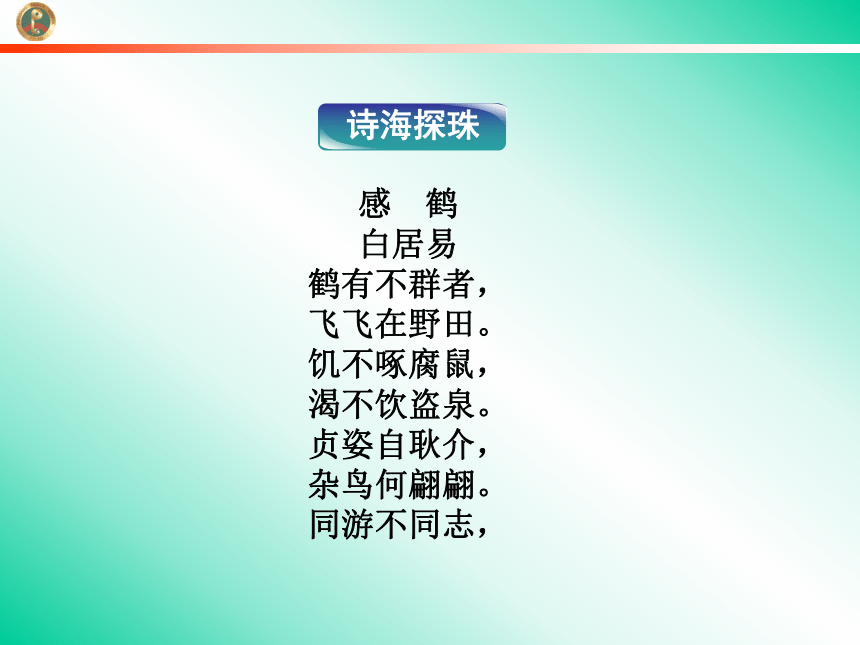

感 鹤

白居易

鹤有不群者,

飞飞在野田。

饥不啄腐鼠,

渴不饮盗泉。

贞姿自耿介,

杂鸟何翩翩。

同游不同志,

诗海探珠

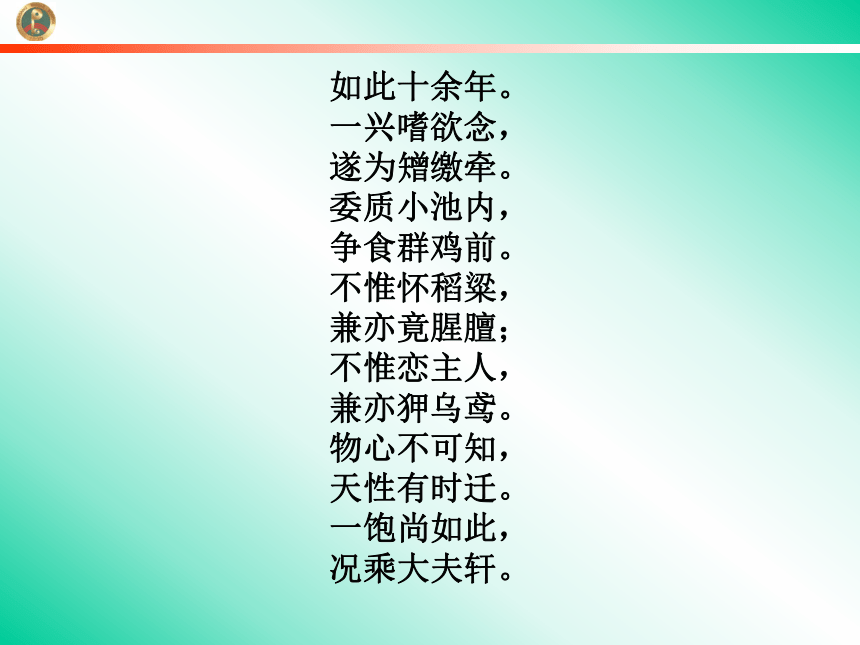

如此十余年。

一兴嗜欲念,

遂为矰缴牵。

委质小池内,

争食群鸡前。

不惟怀稻粱,

兼亦竟腥膻;

不惟恋主人,

兼亦狎乌鸢。

物心不可知,

天性有时迁。

一饱尚如此,

况乘大夫轩。

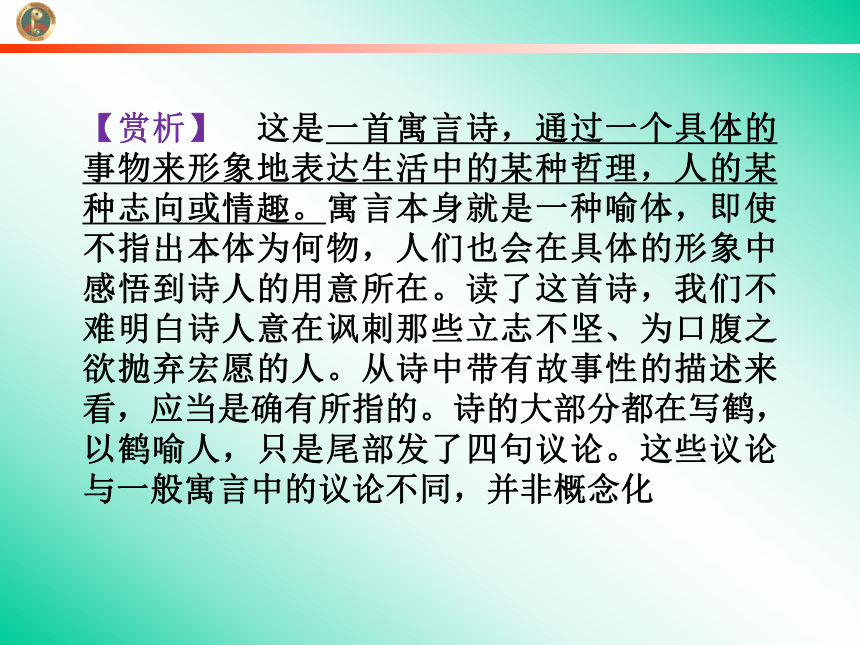

【赏析】 这是一首寓言诗,通过一个具体的事物来形象地表达生活中的某种哲理,人的某种志向或情趣。寓言本身就是一种喻体,即使不指出本体为何物,人们也会在具体的形象中感悟到诗人的用意所在。读了这首诗,我们不难明白诗人意在讽刺那些立志不坚、为口腹之欲抛弃宏愿的人。从诗中带有故事性的描述来看,应当是确有所指的。诗的大部分都在写鹤,以鹤喻人,只是尾部发了四句议论。这些议论与一般寓言中的议论不同,并非概念化

的,而是用诗的语言和生动的形象描写紧密结合,以浅映深,造成抑扬跌宕之势,使人感到那种见小利而忘人格,见大利必大失“清风”的“高洁之士”,只不过是徒摆“清高”的姿态而已,一旦有利可图,那些不甚高洁的举止就会把一切都暴露出来。居易另有一首《鹤》诗,描写了另一种鹤:“低头只恐丹砂落,晒翅常疑白雪消”,或许这种清高孤傲的丹顶鹤才是他的理想。

【思考】 试分析这首诗所运用的表达技巧。

【提示】 画线部分为思考答案。

基础自主学案

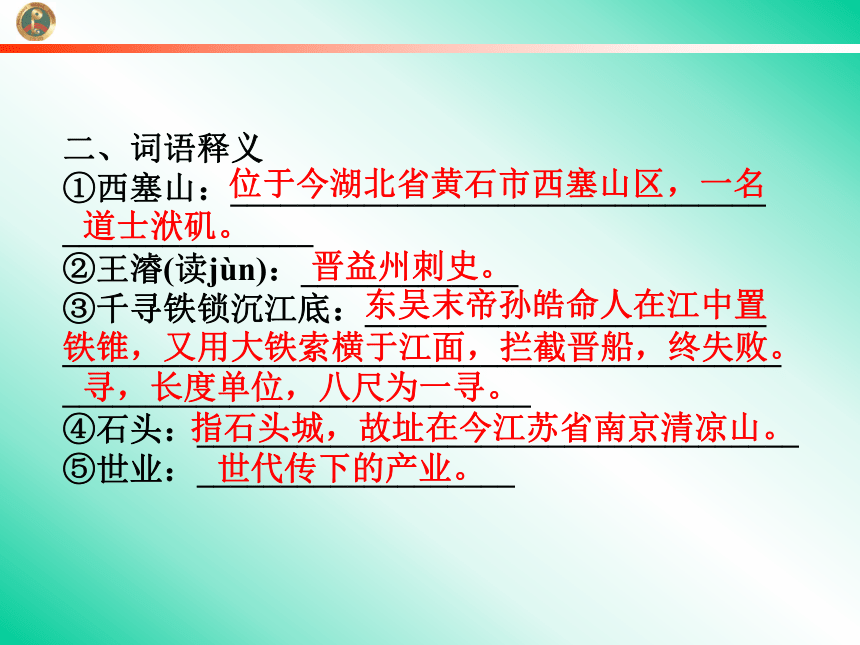

二、词语释义

①西塞山:________________________________

_______________

②王濬(读jùn):_____________

③千寻铁锁沉江底:________________________

___________________________________________

____________________________

④石头:____________________________________

⑤世业:___________________

位于今湖北省黄石市西塞山区,一名

道士洑矶。

晋益州刺史。

东吴末帝孙皓命人在江中置

铁锥,又用大铁索横于江面,拦截晋船,终失败。

寻,长度单位,八尺为一寻。

指石头城,故址在今江苏省南京清凉山。

世代传下的产业。

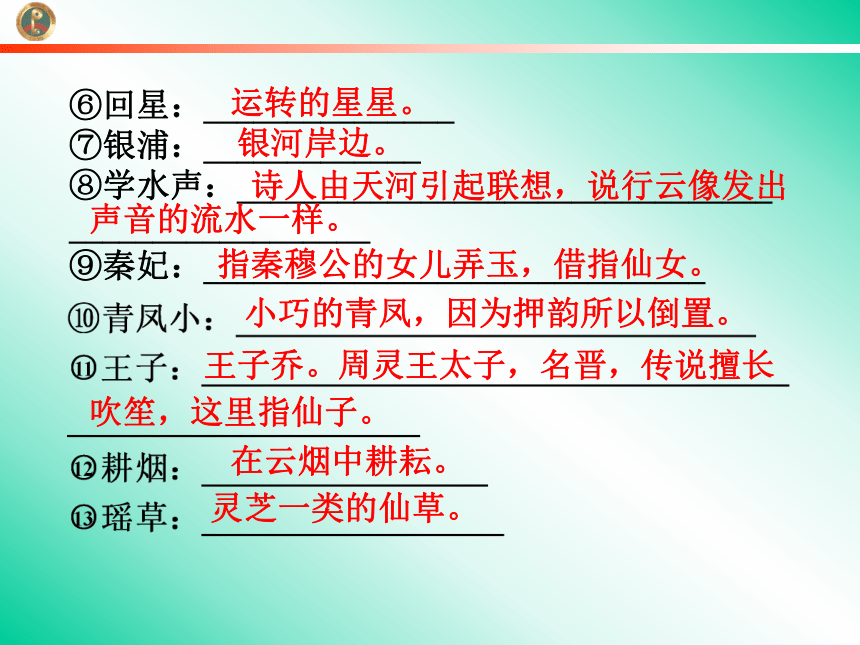

⑥回星:_______________

⑦银浦:_____________

⑧学水声:________________________________

__________________

⑨秦妃:______________________________

运转的星星。

银河岸边。

诗人由天河引起联想,说行云像发出

声音的流水一样。

指秦穆公的女儿弄玉,借指仙女。

小巧的青凤,因为押韵所以倒置。

王子乔。周灵王太子,名晋,传说擅长

吹笙,这里指仙子。

在云烟中耕耘。

灵芝一类的仙草。

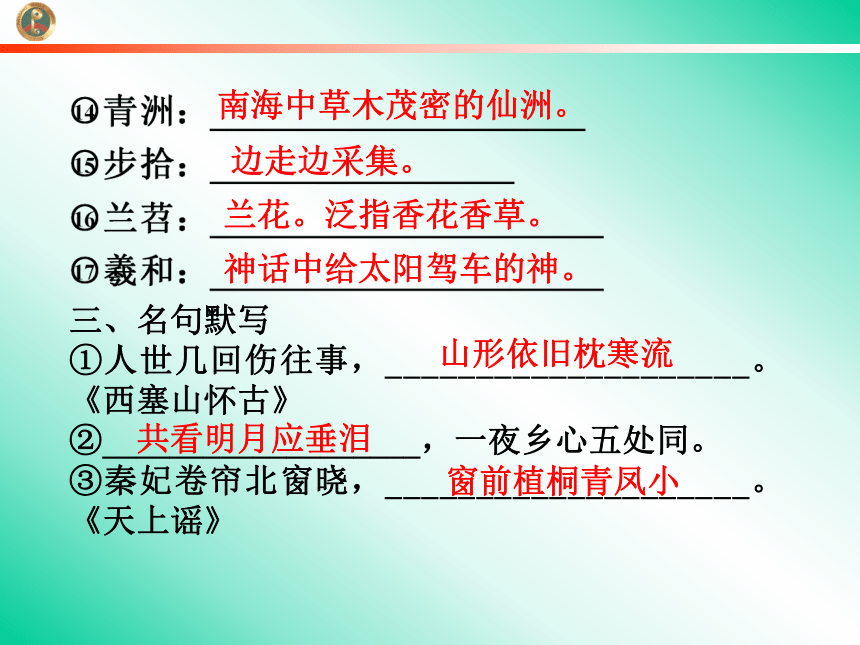

南海中草木茂密的仙洲。

边走边采集。

兰花。泛指香花香草。

神话中给太阳驾车的神。

三、名句默写

①人世几回伤往事,____________________。《西塞山怀古》

②___________________,一夜乡心五处同。

③秦妃卷帘北窗晓,____________________。《天上谣》

山形依旧枕寒流

共看明月应垂泪

窗前植桐青凤小

④_______________,金陵王气黯然收。《西塞山怀古》

⑤吊影分为千里雁,____________________。

王濬楼船下益州

辞根散作九秋蓬

四、文学常识

1.走近作者

(1)刘禹锡(772—812),字______,唐代文学家,洛阳人。自幼好学,攻读经典之外,书法、天文、医学,亦广泛涉猎。其文学创作,以诗歌最著,白居易说他“文之神妙,莫先于诗”(《刘白唱和集解》)。在古文运动中,他占有重要地位。毕生从政,曾官至监察御史,后贬官为多处刺史,虽其时宦途不顺,然而这段时间的经历,却为他后来的创作,打下了广博的基础。唐文宗大和元年(827)刘禹锡返回洛阳,宦途始告平稳。

梦得

刘禹锡生活在唐代中后期,由于安史之乱,唐朝形成了宦官专权、藩镇割据、朋党之争的社会局面。他对于这样的社会现实颇为不满,曾参与了王叔文领导的改革运动,但遭遇失败,以致仕途坎坷,多次受贬。但是,他没有屈服于权贵,而是以文明志,表现了他刚直不阿的品格和对达官显贵的蔑视态度。本诗可以说是作者对当时世风的辛辣嘲讽与心态的自明。

(2)白居易(772—846),字乐天,晚年又号___________,祖籍山西太谷县,后迁下邽(今天的陕西省渭南市临渭区)。白居易自幼聪颖,读书十分刻苦,读得口都生出了疮,手都磨出了茧,年纪轻轻的,头发全都白了。至今还有他出生七个月“略识之无”和初到长安“顾况戏白居易”等典故。他的诗不仅在中国有巨大影响,在日本和朝鲜等国也有广泛影响,他还与元稹共同发起了“____________”,世称“元白”。武宗会昌六年(公元846年)八月十四日,白居易去世于

香山居士

新乐府运动

洛阳,葬于洛阳香山,享年75岁。他去世后,唐宣宗李忱写诗悼念他说:“缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙?浮云不系名居易,造化无为字乐天。童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇。文章已满行人耳,一度思卿一怆然。”

2.资料链接

元白诗派

元白诗派是指与韩孟诗派同时稍后中唐以元稹、白居易为代表的诗歌流派,他们重写实,尚通俗。他们发起新乐府运动,强调诗歌的惩恶扬善,补察时政的功能,语言方面则力求通俗易解。

胡马和羌兵的践踏,使得唐代社会的各种矛盾更加激化,藩镇割据,宦官专权,土地兼并,民不聊生,边患四起,战祸频仍。乱世的文人们,位卑未敢忘忧国,他们用自己的文学创作来反映社会,汇导人情。以元稹和白居易为代表的一批诗人,发起了轰轰烈烈的新乐府运动,提出了“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作宗旨。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.后人评价刘禹锡的诗,说“语言浅切而含蕴深厚”,请找出诗句,分析说明。

【提示】 “千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。”语言浅近,含义深刻。孙吴割据政权虽然煞费苦心地造出“千寻铁锁”,但也不能挽回败局,长长的铁链极不情愿地沉入到江底,投降的白旗却寂静冷清地挂在石头城头上。“沉”和“出”两个字也极其细腻传神,点出孙吴政权气息奄奄、日薄西山之颓势和溃败时的惊慌失措之丑态。“人世几回伤往事”与“从今四海为家日”相互映照,看似平常之语的交汇,却如天顶之上炸响的惊雷,在遥远的天际久久回响:尽管现今河山一统,四海一家,可是有谁又能保证那令人悲伤的

往事不再重演呢? “山形依旧枕寒流”从字面上看是冷峻无情,实则反映出的是诗人对李唐王朝“四海为家日”表面繁荣所掩盖的深深危机的深深忧思。“故垒萧萧芦荻秋”与“山形依旧枕寒流”相叠,让人们情景交融,无限感伤在不言之中。

2.白居易是如何表达“一夜乡心五处同”的兄弟之情的?

【提示】 诗的前两联就是从“时难年饥”这一时代的灾难起笔,以亲身经历概括出战乱频发、家园荒废、手足离散这一具有典型意义的苦难的现实生活。

接着诗人再以“雁”、“蓬”作比:手足离散各在一方,犹如那分飞千里的孤雁,只能吊影自怜;辞别故乡流离四方,又多么像深秋中断根的蓬草,随着萧瑟的西风,飞空而去,飘转无定。“吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬”两句,一向为人们所传诵。诗人不仅以千里孤雁、九秋断蓬作了形象贴切的比拟,而且以吊影分飞与辞根离散这样传神的描述,赋予它们孤苦凄惶的情态,深刻揭示了饱经战乱的零落之苦。孤单的诗人凄惶中夜深难寐,举首遥望孤悬夜空的明月,情不自禁联想到飘散在各地的兄长弟妹们,如果

此时大家都在举目遥望这轮勾引无限乡思的明月,也会和自己一样潸潸泪垂吧!恐怕这一夜之中,流散五处深切思念家园的心,也都会是相同的。诗人在这里以绵邈真挚的诗思,构出一幅五地望月共生乡愁的图景,从而收结全诗,创造出浑朴真淳、引人共鸣的艺术境界。

3.《天上谣》描写部分四幅画面,说说诗是如何表现这种瑰丽境界的?

【提示】 四幅互不连缀,然而却显得和谐统一的画面,都以仙人活动为主体,以屋宇、花草、龙凤等等为陪衬,突出天上闲适的生活和优美的环境,以与人世相对比。诗人巧妙地把神和人结合起来,把理想和现实结合起来,使抽象的理想成为可以观照的物象,因而显得深刻隽永,而又有生气。

4.有人说白居易的这首诗用平常的语言,却描绘出了奇妙的境界,试作分析。

【名师点拨】 这首诗不用典故,不事藻绘,语言浅白平实而又意蕴精深,情韵动人,把手足离情,天各一方的悲惨情景描绘得生动形象。“时难年饥”“田园寥落”“骨肉流离”勾勒出时代背景;“千里雁”、“九秋蓬”的意象,抒写出孤苦凄惶之情;最后以“望月垂泪”,描绘出了一幅五处望月共生乡愁的图景。

5.《天上谣》是一首游仙诗。李贺虚构了一个尽善尽美的仙境,显然有所寄托。这寄托是什么呢?

【名师点拨】 诗人心怀壮志而生不逢时,宝贵的青春年华被白白地浪费了 ,这叫他怎不愤恨不已?对美好生活的向往,正是对当时社会现实和个人境遇不满的曲折表现。

[细剖·深析]

[楼主]

刘禹锡在《西塞山怀古》中引用王濬伐吴的典故,历来多有争议,大家怎么看啊?

[沙发]

刘禹锡的《西塞山怀古》“独王濬一事”,又“无自己在诗内”,所以“无甚奇警甚妙”,以至于后世有的本子索性改为“西晋楼船下益州”,是有道理的。

[板凳]

诚然,和西塞山相关的历史人物和事件是很多的,但刘禹锡独选王濬一事,却有其深刻的寓意。我们知道,王濬及其领导的军队虽不是西晋伐吴战争中的主力,但却是一支奇兵。他自西到东,纵横数千里,直取石头城,不失为伐吴战争中的风流人物。他的思路,甚至影响到了数百年后,唐宪宗时期的一件奇功——李愬雪夜袭蔡州,生擒魁首吴元济之战,以此才奠定了后世称之为“元和中兴”的盛况。前者彪炳青史,后者继往开来,二者交相辉映,颇有异曲同工之妙。

[三楼]

把王濬作为抒写的中心,不仅于突出兴亡之感的主题有利,亦且增加诗章的传奇色彩。此外,王濬伐吴是从四川到金陵,刘禹锡由夔州刺史任调和州刺史,也是从四川到金陵附近,两人行经的路线相同,但二者的境遇却完全相反——王濬完成了一番伟业,而刘禹锡则因为永贞革新的失败则被长期贬官在边远州郡。赴任途中,诗人身临王濬东征旧地,即地怀人,因人感事,就事抒情的心情,是完全可以理解的。由此可见,《西塞山怀古》于叙事上精心

提炼和选择情节,化繁复为单纯,是完全从诗的结构和主题出发的,也是籍此为着眼点的,并没有随意性。正因为《西塞山怀古》的选材概括了历史的因素和寄寓了个人的感慨,达到了言简意赅,意在言外的艺术境地。因此后来有人说“‘王濬楼船’”四语,虽少陵动笔,不过如是”。

活用历史,写出文化

历史是现实的一面镜子,是生动的教科书,是启人智慧、让人思考的范本。“抚今追昔法”就是用典型的历史事实来阐明主旨的方法。它以史作证,谈古论今,将古代事实正反并用,显示了考生深厚的文化底蕴和文化积淀,因而比一般的讲道理更令人信服。近年高考作文,有很多考生写了历史人物和历史事件。如2002年《心灵的选

写作素材积累

技法借鉴

择》,许多人借助历史展现自己的视野:岳飞与风波亭,屈原与汨罗江,谭嗣同的“有心杀贼,无力回天”,苏武牧羊守汉节,苏东坡“突围”,陶渊明的“采菊东篱下”,项羽的“不肯过江东”,昭君的出塞,李白的“我辈岂是蓬蒿人”,杜甫的“吾庐独破受冻死亦足”,诸葛亮的谦思,文天祥的《指南录后序》,这些事例不仅具有很强的典型性和说服力,而且表现了作者的视野及阅读的底蕴。那么,如何选好这些事实呢?

一、选例合适,叙例恰当。选例的原则是史实要能和观点相吻合。例子要真实,不编造杜撰;要选典型,尽量选名人名事;可选一例,也可选多例,但不是多多益善,力求以少胜多。

二、叙述史实,可以具体,更要概括。对尽人皆知的,要概括叙述;对人们不熟悉的要具体叙述。可以详细叙述一个事实,展开想像,精心描绘;也可以通过几个简明的片断,扼要概述。

三、对议论文而言,叙述史实后,还要加以分析阐释,不能以例代议。分析可以是一段话,也可以是一两句话。可以在叙述事例之前,也可以在叙述事例之后。这里所说的分析,就是指对事例发议论,使事例论据与论点融为一体,更好地起到证明论点的作用,充分显露事例与论点的关系,使论点立于不败之地。

四、事实有好几个,还要合理安排好先后顺序。原则上是从古到今,从国内到国外(也可以从国外到国内)。总之,所用的例子一定要能够确切有力地说明观点,或鲜明,或暗含。

●随堂练笔

以英雄为话题,借用历史人物,抒发自己的情绪。要求:100字左右。

1.课内素材开发

《自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹》是一首望月抒怀之作。诗人先总写家人离乱之苦,接下来着重写“流离道路”的凄惶情景,最后以五地望月共生“乡心”的想象之词作结。全是表达了对离乱的不满,抒发了思想、怀乡的感情。

素材积累

[适用话题]

这则材料适用于“亲情”“思乡”等有关话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

爱心妈妈22年呵护2养女 超越血缘的亲情打动心灵

22年里,生活清苦的她先后收养两名遭遗弃的孤女,用特殊的母爱呵护她们健康成长。前昨两日,本报报道“爱心妈妈”陶丽华的事迹后,众多读者、网友打来电话或在网上留言,表达对她的尊敬之情。

汉口的杨先生在电话中说,他的女儿今年3岁,和小徐媛一般大小,却有着不同的命运。“以往每年六一儿童节,我都要带女儿到游乐园等地玩耍,但这一次,我会和她一起到医院探望徐媛小朋友。我也会给女儿讲陶丽华和徐媛的故事,让她对亲情有更多的认识,作为给她的特殊儿童节礼物。”他说。

在武昌一家医院当护士的周女士表示:“陶丽华的事迹让我十分感动。一个58岁的贫困老人,对养女这么好,还想方设法为患病的小女儿治病,确实很难得。”她希望能从经济上给予陶丽华和徐媛一点帮助。

各大网站也都转载了本报的这组报道,至少有数千名网友留言表达对陶丽华的感动之情和对这个特殊家庭的祝福。一名来自荆州的大楚网网友写道:“超越血缘的亲情,打动人的心灵。”

昨日,还有多名市民前往医院探望了徐媛母女。面对热情的慰问,不善言辞的陶丽华只是不断重复着“耽误您工作了”、“谢谢”。

让她开心的是,经过一天休息,小徐媛已经可以下地。她特地委托本报转告关心她和女儿的热心人:“请你们放心,我会照顾好媛媛的。”

[适用话题]

这则材料适用于“亲情”“爱心”“感恩”等有关情感话题或材料作文中。

美文佳作欣赏

江 南

陈 犀

水上,拱着古老的石桥,像一弯清秀的眉毛;

石桥下,还有水中的桥,还有,人和伞,狗和栀子花,竹笠,卖蒸糕的担子,都在潋滟的波光中,晃着影儿;

河的两岸,是窄而陡峭的;岸上有走马转阁的回廊,有伸向河面的茶楼,书场,酒肆;还有住家户,住家户后门的石梯坎,姐儿妹儿们蹲在石梯坎上,洗菜,濯足,淘米;

她们的印花巾,像一朵朵彩色的香草;

她们轻柔的话语,像紫燕归来,在弹奏呢喃的春歌;

在桥上,桥下,篾箩里,是活鲜鲜的鲋鱼,刀鱼,鳜鱼;

竹篮里,是水淋淋的荸荠,莲藕,茨菰,菱角;

小街,虽是用石板铺的,但却像泡在水里,像一条条河道港湾,腥也腥得有味儿……

也许,这就是江南。江南一角的素描。

那苏州评弹,那轻柔俏丽的丝弦之声;

那比西施更美,更为聪慧的少女;也许,这就是江南的形象和性格……

【赏评】 散文诗《江南》是一篇美文:美在具有诗情画意的优美意境;美在其清丽隽永的妙语佳句。情感美同语言美融合成了本文的特殊格调。《江南》是一篇秀美的江南水乡图,读来令人陶然神往。以《江南》为题,写起来有一定难度:偌大江南,可写景物风情太多,如何下笔,如何选取角度都是颇费斟酌的。此文恰到好处地选取了“江南水乡”这个独具特色的地域,以舒展而简洁的笔墨对水景、人物淡笔勾画,全文仅285字,所写的仅是江南的一角。但这一角是江南的缩影,是凸现了江南特

色的典型化的江南。确有一叶而知秋之妙。本文标点的妙用,使文字生色不少。如“石桥下,还有水中的桥,还有,人和伞,狗和栀子花,竹笠,卖蒸糕的担子,都在潋滟的波光中,晃着影儿”句,其逗号的妙用,使文字自然生发简明之美。通篇前七个自然段段末不用句号用分号,营造了一气呵成的文调,结构浑然天成。

西塞山怀古 自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。

因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹 天上谣

写作素材积累

知能优化演练

基础自主学案

课堂互动探究

美文佳作欣赏

西塞山怀古

诗海探珠

感 鹤

白居易

鹤有不群者,

飞飞在野田。

饥不啄腐鼠,

渴不饮盗泉。

贞姿自耿介,

杂鸟何翩翩。

同游不同志,

诗海探珠

如此十余年。

一兴嗜欲念,

遂为矰缴牵。

委质小池内,

争食群鸡前。

不惟怀稻粱,

兼亦竟腥膻;

不惟恋主人,

兼亦狎乌鸢。

物心不可知,

天性有时迁。

一饱尚如此,

况乘大夫轩。

【赏析】 这是一首寓言诗,通过一个具体的事物来形象地表达生活中的某种哲理,人的某种志向或情趣。寓言本身就是一种喻体,即使不指出本体为何物,人们也会在具体的形象中感悟到诗人的用意所在。读了这首诗,我们不难明白诗人意在讽刺那些立志不坚、为口腹之欲抛弃宏愿的人。从诗中带有故事性的描述来看,应当是确有所指的。诗的大部分都在写鹤,以鹤喻人,只是尾部发了四句议论。这些议论与一般寓言中的议论不同,并非概念化

的,而是用诗的语言和生动的形象描写紧密结合,以浅映深,造成抑扬跌宕之势,使人感到那种见小利而忘人格,见大利必大失“清风”的“高洁之士”,只不过是徒摆“清高”的姿态而已,一旦有利可图,那些不甚高洁的举止就会把一切都暴露出来。居易另有一首《鹤》诗,描写了另一种鹤:“低头只恐丹砂落,晒翅常疑白雪消”,或许这种清高孤傲的丹顶鹤才是他的理想。

【思考】 试分析这首诗所运用的表达技巧。

【提示】 画线部分为思考答案。

基础自主学案

二、词语释义

①西塞山:________________________________

_______________

②王濬(读jùn):_____________

③千寻铁锁沉江底:________________________

___________________________________________

____________________________

④石头:____________________________________

⑤世业:___________________

位于今湖北省黄石市西塞山区,一名

道士洑矶。

晋益州刺史。

东吴末帝孙皓命人在江中置

铁锥,又用大铁索横于江面,拦截晋船,终失败。

寻,长度单位,八尺为一寻。

指石头城,故址在今江苏省南京清凉山。

世代传下的产业。

⑥回星:_______________

⑦银浦:_____________

⑧学水声:________________________________

__________________

⑨秦妃:______________________________

运转的星星。

银河岸边。

诗人由天河引起联想,说行云像发出

声音的流水一样。

指秦穆公的女儿弄玉,借指仙女。

小巧的青凤,因为押韵所以倒置。

王子乔。周灵王太子,名晋,传说擅长

吹笙,这里指仙子。

在云烟中耕耘。

灵芝一类的仙草。

南海中草木茂密的仙洲。

边走边采集。

兰花。泛指香花香草。

神话中给太阳驾车的神。

三、名句默写

①人世几回伤往事,____________________。《西塞山怀古》

②___________________,一夜乡心五处同。

③秦妃卷帘北窗晓,____________________。《天上谣》

山形依旧枕寒流

共看明月应垂泪

窗前植桐青凤小

④_______________,金陵王气黯然收。《西塞山怀古》

⑤吊影分为千里雁,____________________。

王濬楼船下益州

辞根散作九秋蓬

四、文学常识

1.走近作者

(1)刘禹锡(772—812),字______,唐代文学家,洛阳人。自幼好学,攻读经典之外,书法、天文、医学,亦广泛涉猎。其文学创作,以诗歌最著,白居易说他“文之神妙,莫先于诗”(《刘白唱和集解》)。在古文运动中,他占有重要地位。毕生从政,曾官至监察御史,后贬官为多处刺史,虽其时宦途不顺,然而这段时间的经历,却为他后来的创作,打下了广博的基础。唐文宗大和元年(827)刘禹锡返回洛阳,宦途始告平稳。

梦得

刘禹锡生活在唐代中后期,由于安史之乱,唐朝形成了宦官专权、藩镇割据、朋党之争的社会局面。他对于这样的社会现实颇为不满,曾参与了王叔文领导的改革运动,但遭遇失败,以致仕途坎坷,多次受贬。但是,他没有屈服于权贵,而是以文明志,表现了他刚直不阿的品格和对达官显贵的蔑视态度。本诗可以说是作者对当时世风的辛辣嘲讽与心态的自明。

(2)白居易(772—846),字乐天,晚年又号___________,祖籍山西太谷县,后迁下邽(今天的陕西省渭南市临渭区)。白居易自幼聪颖,读书十分刻苦,读得口都生出了疮,手都磨出了茧,年纪轻轻的,头发全都白了。至今还有他出生七个月“略识之无”和初到长安“顾况戏白居易”等典故。他的诗不仅在中国有巨大影响,在日本和朝鲜等国也有广泛影响,他还与元稹共同发起了“____________”,世称“元白”。武宗会昌六年(公元846年)八月十四日,白居易去世于

香山居士

新乐府运动

洛阳,葬于洛阳香山,享年75岁。他去世后,唐宣宗李忱写诗悼念他说:“缀玉联珠六十年,谁教冥路作诗仙?浮云不系名居易,造化无为字乐天。童子解吟《长恨》曲,胡儿能唱《琵琶》篇。文章已满行人耳,一度思卿一怆然。”

2.资料链接

元白诗派

元白诗派是指与韩孟诗派同时稍后中唐以元稹、白居易为代表的诗歌流派,他们重写实,尚通俗。他们发起新乐府运动,强调诗歌的惩恶扬善,补察时政的功能,语言方面则力求通俗易解。

胡马和羌兵的践踏,使得唐代社会的各种矛盾更加激化,藩镇割据,宦官专权,土地兼并,民不聊生,边患四起,战祸频仍。乱世的文人们,位卑未敢忘忧国,他们用自己的文学创作来反映社会,汇导人情。以元稹和白居易为代表的一批诗人,发起了轰轰烈烈的新乐府运动,提出了“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作宗旨。

课堂互动探究

[文脉·探究]

1.后人评价刘禹锡的诗,说“语言浅切而含蕴深厚”,请找出诗句,分析说明。

【提示】 “千寻铁锁沉江底,一片降幡出石头。”语言浅近,含义深刻。孙吴割据政权虽然煞费苦心地造出“千寻铁锁”,但也不能挽回败局,长长的铁链极不情愿地沉入到江底,投降的白旗却寂静冷清地挂在石头城头上。“沉”和“出”两个字也极其细腻传神,点出孙吴政权气息奄奄、日薄西山之颓势和溃败时的惊慌失措之丑态。“人世几回伤往事”与“从今四海为家日”相互映照,看似平常之语的交汇,却如天顶之上炸响的惊雷,在遥远的天际久久回响:尽管现今河山一统,四海一家,可是有谁又能保证那令人悲伤的

往事不再重演呢? “山形依旧枕寒流”从字面上看是冷峻无情,实则反映出的是诗人对李唐王朝“四海为家日”表面繁荣所掩盖的深深危机的深深忧思。“故垒萧萧芦荻秋”与“山形依旧枕寒流”相叠,让人们情景交融,无限感伤在不言之中。

2.白居易是如何表达“一夜乡心五处同”的兄弟之情的?

【提示】 诗的前两联就是从“时难年饥”这一时代的灾难起笔,以亲身经历概括出战乱频发、家园荒废、手足离散这一具有典型意义的苦难的现实生活。

接着诗人再以“雁”、“蓬”作比:手足离散各在一方,犹如那分飞千里的孤雁,只能吊影自怜;辞别故乡流离四方,又多么像深秋中断根的蓬草,随着萧瑟的西风,飞空而去,飘转无定。“吊影分为千里雁,辞根散作九秋蓬”两句,一向为人们所传诵。诗人不仅以千里孤雁、九秋断蓬作了形象贴切的比拟,而且以吊影分飞与辞根离散这样传神的描述,赋予它们孤苦凄惶的情态,深刻揭示了饱经战乱的零落之苦。孤单的诗人凄惶中夜深难寐,举首遥望孤悬夜空的明月,情不自禁联想到飘散在各地的兄长弟妹们,如果

此时大家都在举目遥望这轮勾引无限乡思的明月,也会和自己一样潸潸泪垂吧!恐怕这一夜之中,流散五处深切思念家园的心,也都会是相同的。诗人在这里以绵邈真挚的诗思,构出一幅五地望月共生乡愁的图景,从而收结全诗,创造出浑朴真淳、引人共鸣的艺术境界。

3.《天上谣》描写部分四幅画面,说说诗是如何表现这种瑰丽境界的?

【提示】 四幅互不连缀,然而却显得和谐统一的画面,都以仙人活动为主体,以屋宇、花草、龙凤等等为陪衬,突出天上闲适的生活和优美的环境,以与人世相对比。诗人巧妙地把神和人结合起来,把理想和现实结合起来,使抽象的理想成为可以观照的物象,因而显得深刻隽永,而又有生气。

4.有人说白居易的这首诗用平常的语言,却描绘出了奇妙的境界,试作分析。

【名师点拨】 这首诗不用典故,不事藻绘,语言浅白平实而又意蕴精深,情韵动人,把手足离情,天各一方的悲惨情景描绘得生动形象。“时难年饥”“田园寥落”“骨肉流离”勾勒出时代背景;“千里雁”、“九秋蓬”的意象,抒写出孤苦凄惶之情;最后以“望月垂泪”,描绘出了一幅五处望月共生乡愁的图景。

5.《天上谣》是一首游仙诗。李贺虚构了一个尽善尽美的仙境,显然有所寄托。这寄托是什么呢?

【名师点拨】 诗人心怀壮志而生不逢时,宝贵的青春年华被白白地浪费了 ,这叫他怎不愤恨不已?对美好生活的向往,正是对当时社会现实和个人境遇不满的曲折表现。

[细剖·深析]

[楼主]

刘禹锡在《西塞山怀古》中引用王濬伐吴的典故,历来多有争议,大家怎么看啊?

[沙发]

刘禹锡的《西塞山怀古》“独王濬一事”,又“无自己在诗内”,所以“无甚奇警甚妙”,以至于后世有的本子索性改为“西晋楼船下益州”,是有道理的。

[板凳]

诚然,和西塞山相关的历史人物和事件是很多的,但刘禹锡独选王濬一事,却有其深刻的寓意。我们知道,王濬及其领导的军队虽不是西晋伐吴战争中的主力,但却是一支奇兵。他自西到东,纵横数千里,直取石头城,不失为伐吴战争中的风流人物。他的思路,甚至影响到了数百年后,唐宪宗时期的一件奇功——李愬雪夜袭蔡州,生擒魁首吴元济之战,以此才奠定了后世称之为“元和中兴”的盛况。前者彪炳青史,后者继往开来,二者交相辉映,颇有异曲同工之妙。

[三楼]

把王濬作为抒写的中心,不仅于突出兴亡之感的主题有利,亦且增加诗章的传奇色彩。此外,王濬伐吴是从四川到金陵,刘禹锡由夔州刺史任调和州刺史,也是从四川到金陵附近,两人行经的路线相同,但二者的境遇却完全相反——王濬完成了一番伟业,而刘禹锡则因为永贞革新的失败则被长期贬官在边远州郡。赴任途中,诗人身临王濬东征旧地,即地怀人,因人感事,就事抒情的心情,是完全可以理解的。由此可见,《西塞山怀古》于叙事上精心

提炼和选择情节,化繁复为单纯,是完全从诗的结构和主题出发的,也是籍此为着眼点的,并没有随意性。正因为《西塞山怀古》的选材概括了历史的因素和寄寓了个人的感慨,达到了言简意赅,意在言外的艺术境地。因此后来有人说“‘王濬楼船’”四语,虽少陵动笔,不过如是”。

活用历史,写出文化

历史是现实的一面镜子,是生动的教科书,是启人智慧、让人思考的范本。“抚今追昔法”就是用典型的历史事实来阐明主旨的方法。它以史作证,谈古论今,将古代事实正反并用,显示了考生深厚的文化底蕴和文化积淀,因而比一般的讲道理更令人信服。近年高考作文,有很多考生写了历史人物和历史事件。如2002年《心灵的选

写作素材积累

技法借鉴

择》,许多人借助历史展现自己的视野:岳飞与风波亭,屈原与汨罗江,谭嗣同的“有心杀贼,无力回天”,苏武牧羊守汉节,苏东坡“突围”,陶渊明的“采菊东篱下”,项羽的“不肯过江东”,昭君的出塞,李白的“我辈岂是蓬蒿人”,杜甫的“吾庐独破受冻死亦足”,诸葛亮的谦思,文天祥的《指南录后序》,这些事例不仅具有很强的典型性和说服力,而且表现了作者的视野及阅读的底蕴。那么,如何选好这些事实呢?

一、选例合适,叙例恰当。选例的原则是史实要能和观点相吻合。例子要真实,不编造杜撰;要选典型,尽量选名人名事;可选一例,也可选多例,但不是多多益善,力求以少胜多。

二、叙述史实,可以具体,更要概括。对尽人皆知的,要概括叙述;对人们不熟悉的要具体叙述。可以详细叙述一个事实,展开想像,精心描绘;也可以通过几个简明的片断,扼要概述。

三、对议论文而言,叙述史实后,还要加以分析阐释,不能以例代议。分析可以是一段话,也可以是一两句话。可以在叙述事例之前,也可以在叙述事例之后。这里所说的分析,就是指对事例发议论,使事例论据与论点融为一体,更好地起到证明论点的作用,充分显露事例与论点的关系,使论点立于不败之地。

四、事实有好几个,还要合理安排好先后顺序。原则上是从古到今,从国内到国外(也可以从国外到国内)。总之,所用的例子一定要能够确切有力地说明观点,或鲜明,或暗含。

●随堂练笔

以英雄为话题,借用历史人物,抒发自己的情绪。要求:100字左右。

1.课内素材开发

《自河南经乱,关内阻饥,兄弟离散,各在一处。因望月有感,聊书所怀,寄上浮梁大兄、於潜七兄、乌江十五兄,兼示符离及下邽弟妹》是一首望月抒怀之作。诗人先总写家人离乱之苦,接下来着重写“流离道路”的凄惶情景,最后以五地望月共生“乡心”的想象之词作结。全是表达了对离乱的不满,抒发了思想、怀乡的感情。

素材积累

[适用话题]

这则材料适用于“亲情”“思乡”等有关话题或材料作文中。

2.鲜活素材速递

爱心妈妈22年呵护2养女 超越血缘的亲情打动心灵

22年里,生活清苦的她先后收养两名遭遗弃的孤女,用特殊的母爱呵护她们健康成长。前昨两日,本报报道“爱心妈妈”陶丽华的事迹后,众多读者、网友打来电话或在网上留言,表达对她的尊敬之情。

汉口的杨先生在电话中说,他的女儿今年3岁,和小徐媛一般大小,却有着不同的命运。“以往每年六一儿童节,我都要带女儿到游乐园等地玩耍,但这一次,我会和她一起到医院探望徐媛小朋友。我也会给女儿讲陶丽华和徐媛的故事,让她对亲情有更多的认识,作为给她的特殊儿童节礼物。”他说。

在武昌一家医院当护士的周女士表示:“陶丽华的事迹让我十分感动。一个58岁的贫困老人,对养女这么好,还想方设法为患病的小女儿治病,确实很难得。”她希望能从经济上给予陶丽华和徐媛一点帮助。

各大网站也都转载了本报的这组报道,至少有数千名网友留言表达对陶丽华的感动之情和对这个特殊家庭的祝福。一名来自荆州的大楚网网友写道:“超越血缘的亲情,打动人的心灵。”

昨日,还有多名市民前往医院探望了徐媛母女。面对热情的慰问,不善言辞的陶丽华只是不断重复着“耽误您工作了”、“谢谢”。

让她开心的是,经过一天休息,小徐媛已经可以下地。她特地委托本报转告关心她和女儿的热心人:“请你们放心,我会照顾好媛媛的。”

[适用话题]

这则材料适用于“亲情”“爱心”“感恩”等有关情感话题或材料作文中。

美文佳作欣赏

江 南

陈 犀

水上,拱着古老的石桥,像一弯清秀的眉毛;

石桥下,还有水中的桥,还有,人和伞,狗和栀子花,竹笠,卖蒸糕的担子,都在潋滟的波光中,晃着影儿;

河的两岸,是窄而陡峭的;岸上有走马转阁的回廊,有伸向河面的茶楼,书场,酒肆;还有住家户,住家户后门的石梯坎,姐儿妹儿们蹲在石梯坎上,洗菜,濯足,淘米;

她们的印花巾,像一朵朵彩色的香草;

她们轻柔的话语,像紫燕归来,在弹奏呢喃的春歌;

在桥上,桥下,篾箩里,是活鲜鲜的鲋鱼,刀鱼,鳜鱼;

竹篮里,是水淋淋的荸荠,莲藕,茨菰,菱角;

小街,虽是用石板铺的,但却像泡在水里,像一条条河道港湾,腥也腥得有味儿……

也许,这就是江南。江南一角的素描。

那苏州评弹,那轻柔俏丽的丝弦之声;

那比西施更美,更为聪慧的少女;也许,这就是江南的形象和性格……

【赏评】 散文诗《江南》是一篇美文:美在具有诗情画意的优美意境;美在其清丽隽永的妙语佳句。情感美同语言美融合成了本文的特殊格调。《江南》是一篇秀美的江南水乡图,读来令人陶然神往。以《江南》为题,写起来有一定难度:偌大江南,可写景物风情太多,如何下笔,如何选取角度都是颇费斟酌的。此文恰到好处地选取了“江南水乡”这个独具特色的地域,以舒展而简洁的笔墨对水景、人物淡笔勾画,全文仅285字,所写的仅是江南的一角。但这一角是江南的缩影,是凸现了江南特

色的典型化的江南。确有一叶而知秋之妙。本文标点的妙用,使文字生色不少。如“石桥下,还有水中的桥,还有,人和伞,狗和栀子花,竹笠,卖蒸糕的担子,都在潋滟的波光中,晃着影儿”句,其逗号的妙用,使文字自然生发简明之美。通篇前七个自然段段末不用句号用分号,营造了一气呵成的文调,结构浑然天成。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录