苏教选修-唐诗宋词选读:专题四 兵车行 同步测试

文档属性

| 名称 | 苏教选修-唐诗宋词选读:专题四 兵车行 同步测试 |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 51.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 苏教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2012-01-24 22:11:54 | ||

图片预览

文档简介

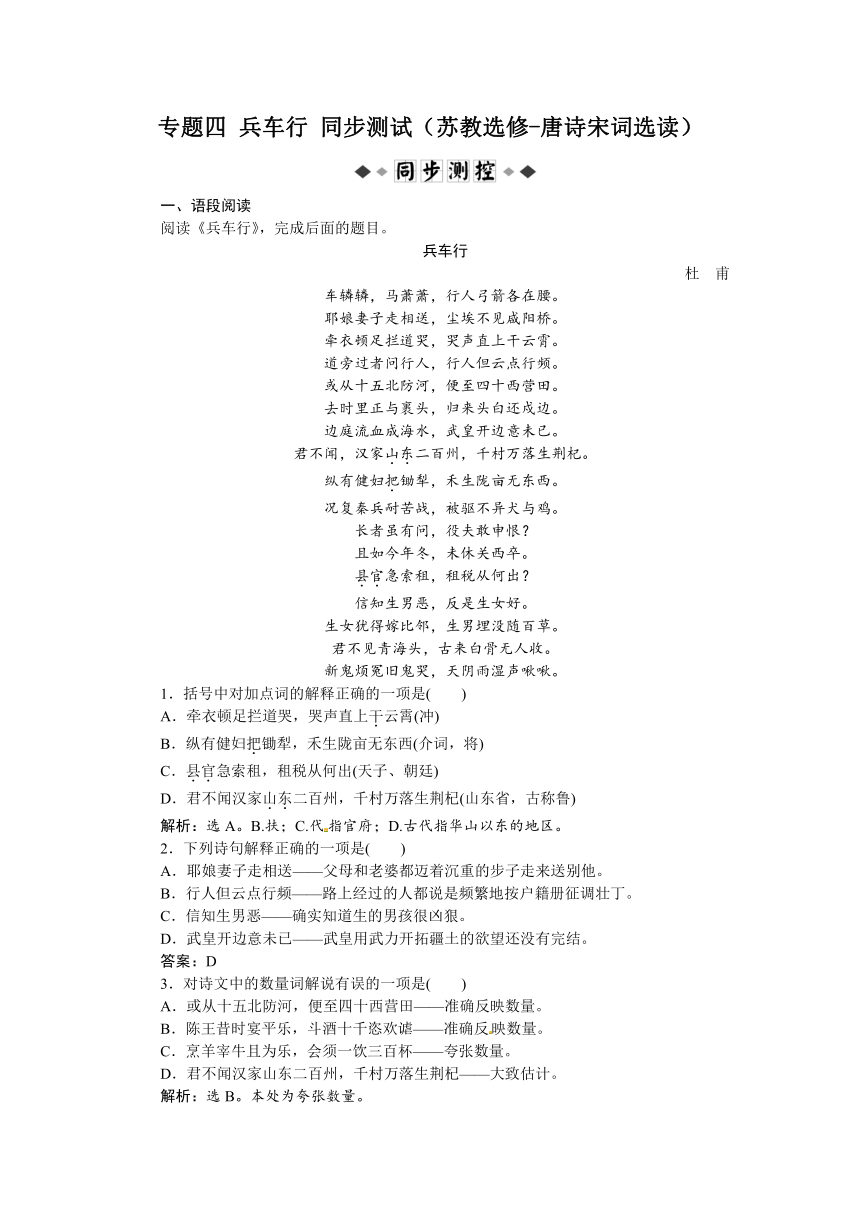

专题四 兵车行 同步测试(苏教选修-唐诗宋词选读)

一、语段阅读

阅读《兵车行》,完成后面的题目。

兵车行

杜 甫

车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。

耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。

道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

君不闻,汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?

且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?

信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

1.括号中对加点词的解释正确的一项是( )

A.牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄(冲)

B.纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西(介词,将)

C.县官急索租,租税从何出(天子、朝廷)

D.君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞(山东省,古称鲁)

解析:选A。B.扶;C.代指官府;D.古代指华山以东的地区。

2.下列诗句解释正确的一项是( )

A.耶娘妻子走相送——父母和老婆都迈着沉重的步子走来送别他。

B.行人但云点行频——路上经过的人都说是频繁地按户籍册征调壮丁。

C.信知生男恶——确实知道生的男孩很凶狠。

D.武皇开边意未已——武皇用武力开拓疆土的欲望还没有完结。

答案:D

3.对诗文中的数量词解说有误的一项是( )

A.或从十五北防河,便至四十西营田——准确反映数量。

B.陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑——准确反映数量。

C.烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯——夸张数量。

D.君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞——大致估计。

解析:选B。本处为夸张数量。

4.对诗句的修辞手法解说不正确的一项是( )

A.或从十五北防河,便至四十西营田(对偶)

B.去时里正与裹头,归来头白还戍边(对比)

C.边庭流血成海水,武皇开边意未已(夸张)

D.县官急索租,租税从何出(顶真、设问)

答案:D

二、语言运用

5.将下面的句子排列成一段通顺连贯的话,并将序号填在后面的横线上。

①杜甫的一生,主要表现为生不逢时的忧患

②他所具有的认真的个性也使他难于在这个时代有所作为

③杜甫所处的时代,是一个危机四伏的时代

④这就使他在诗中时时流露出这种悲哀来

⑤这个时代未能给他提供一个施展才干,实现理想的环境和机会

⑥比如杜甫的《倦夜》一诗最能说明此种忧患心态

答:________________________________________________________________________

答案:①③⑤②④⑥

6.阅读下面一段话,试概括出“草根文化”的四个主要特性。

社会学家、民俗学家艾君在《改革开放30周年解读》中对草根文化这样界定:“草根文化,属于一种在一定时期内由一些特殊的群体、在生活中形成的一种特殊的社会文化潮流,它实际是一种‘副文化、亚文化’现象。它具有平民文化的特质,属于一种没有特定规律和标准可循的社会文化现象,是一种动态的、可变的文化现象。它有区别于阳春白雪的雅文化、上流文化、宫廷文化以及传统文化。”他认为。健康向上的“草根文化”会形成对主流文化的重要补充,但愚昧落后的“草根文化”无可否认也会对传统意义上的主流文化带来辐射、腐蚀和冲击。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①社会性 ②平民性 ③动态性(或可变性) ④两面性(答“非主流性”亦可)

一、基础考查

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )

A.车辇(niǎn) 羞赧(nǎn ) 凭轩(xuān) 宵衣旰(ɡàn)

B.潜行(qián) 荆杞(qǐ) 黄鹂(lí) 天崩地坼(chè)

C.伉丽(kànɡ) 崔嵬(wéi) 乾坤(qián) 妍媸毕露(chī)

D.倚靠(yǐ) 云鬓(bìn) 戎马(rónɡ) 敷衍塞责(sè)

解析:选D。A项中“旰”应读“ɡàn”;B项中“坼”应读“chè”;C项中“嵬”应读“wéi”。

2.解释下列各句中加点词的含义。

(1)耶娘妻子走相送________________________________________________________________________

(2)或从十五北防河________________________________________________________________________

(3)汉家山东二百州________________________________________________________________________

(4)未休关西卒________________________________________________________________________

(5)一去紫台连朔漠________________________________________________________________________

(6)环珮空归夜月魂________________________________________________________________________

答案:(1)爹娘 (2)古代专指黄河 (3)古代秦居华山以西,华山以东统称山东 (4)函谷关以西 (5)即紫宫,皇宫

(6)古代衣带上系的玉珮

3.请指出下列各句所运用的修辞方法。

(1)哭声直上干云霄________________________________________________________________________

(2)道旁过者问行人,行人但云点行频________________________________________________________________________

(3)被驱不异犬与鸡________________________________________________________________________

(4)新鬼烦冤旧鬼哭________________________________________________________________________

(5)飘飘何所似,天地一沙鸥________________________________________________________________________

(6)盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅________________________________________________________________________

答案:(1)夸张 (2)顶针 (3)比喻 (4)互文 (5)比喻 (6)对偶

4.《兵车行》中的“行”原是________的一种体裁,杜甫的《兵车行》没有沿用古题,而是缘事而发,深刻反映__________________,而全篇的“诗眼”是________几个字。

答案:古诗 穷兵黩武给人民造成的巨大灾难 点行频

5.名句默写。

(1)《兵车行》中揭露唐王朝穷兵黩武罪恶的一句是:

________________________,________________________。

(2)《咏怀古迹五首(其三)》概括昭君不幸一生的名句是:

________________________,________________________。

(3)《客至》中叙写主人待客情节的名句是:

________________________,________________________。

(4)《旅夜抒怀》中表达对命运多舛激愤之情的名句是:

________________________,________________________。

(5)《望岳》中表达由望山而产生登山愿望的名句是:

________________________,________________________。

答案:(1)边庭流血成海水 武皇开边意未已 (2)一去紫台连朔漠 独留青冢向黄昏 (3)盘飧市远无兼味 樽酒家贫只旧醅(4)名岂文章著 官应老病休 (5)会当凌绝顶 一览众山小

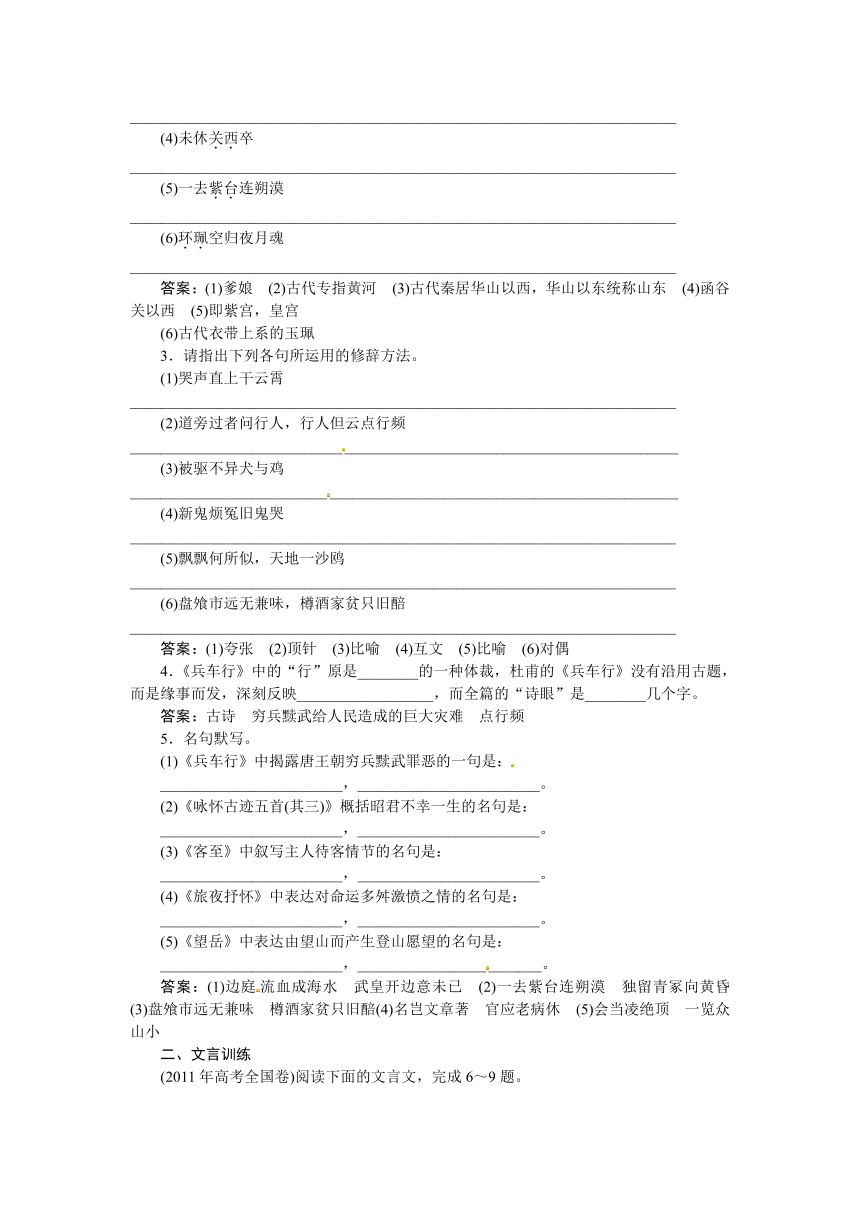

二、文言训练

(2011年高考全国卷)阅读下面的文言文,完成6~9题。

熊鼎,字伯颍,临川人。元末举于乡,长龙溪书院。江西寇乱,鼎结乡兵自守。陈友谅屡胁之,不应。邓愈镇江西,数延见,奇其才,荐之。太祖欲官之,以亲老辞,乃留愈幕府赞军事。母丧除,召至京师,授德清县丞。松江民钱鹤皋反,邻郡大惊,鼎镇之以静。迁起居注,承诏搜括故事可惩戒者,书新宫壁间。舍人耿忠使广信还,奏郡县官违法状,帝遣御史廉之。而时已颁赦书,丞相李善长再谏不纳,鼎偕给事中尹正进曰:“朝廷布大信于四方,复以细故烦御史,失信,且亵威。”帝默然久之,乃不遣御史。洪武改元,新设浙江按察司,以鼎为佥事,分部台、温。台、温自方氏窃据,伪官悍将二百人,暴横甚。鼎尽迁之江、淮间,民始安。平阳知州梅镒坐赃,辨不已,民数百咸诉知州无罪。鼎将听之,吏白鼎:“释知州,如故出何?”鼎叹曰:“法以诛罪,吾敢畏谴,诛无罪人乎!”释镒,以情闻,报如其奏。宁海民陈德仲支解黎异,异妻屡诉不得直。鼎乃逮德仲,鞫实,立正其罪。是秋,山东初定,设按察司,复以鼎为佥事。鼎至,奏罢不职有司数十辈,列部肃清。鼎欲稽官吏利弊,乃令郡县各置二历,日书所治讼狱钱粟事,一留郡县,一上宪府,递更易,按历钩考之,莫敢隐者。八年,西部朵儿只班率部落内附,改鼎岐宁卫经历。既至,知寇伪降,密疏论之。帝遣使慰劳,赐裘帽,复遣中使赵成召鼎。鼎既行,寇果叛,胁鼎北还。鼎责以大义,骂之,遂与成及知事杜寅俱被杀。

(节选自《明史·熊鼎传》)

6.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.元末举于乡,长龙溪书院 长:执掌

B.江西寇乱,鼎结乡兵自守 结:聚合

C.邓愈镇江西,数延见 延:招聘

D.乃留愈幕府赞军事 赞:辅佐

解析:选C。延:邀请,召请。

7.以下各组句子中,全都表明熊鼎处事精细求实的一组是( )

①太祖欲官之,以亲老辞 ②复以细故烦御史 ③吾敢畏谴,诛无罪人乎 ④乃逮德仲,鞫实,立正其罪 ⑤按历钩考之,莫敢隐者 ⑥知寇伪降,密疏论之

A.①②⑤ B.①④⑥

C.②③④ D.③⑤⑥

解析:选D。①说其孝,②说其劝皇帝讲信用。

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.熊鼎卓有才能,处变不惊。他深受邓愈器重,留在邓手下任职;为母亲守孝后担任德清县丞,其时松江有人叛乱,邻郡惊恐,他冷静地控制了本县局面。

B.熊鼎思虑周详,维护朝廷威信。广信郡县官员违法,皇上已颁发赦令,此时又要查究;熊鼎认为朝廷应取信天下,不应为小事出尔反尔,皇上这才作罢。

C.熊鼎治政有方,坚持依法办事。分管台、温事务时,他迁走凶恶残暴的官将,百姓方才安定;平阳知州梅镒被诬贪污行贿,他听从民意,依法予以释放。

D.熊鼎面对威逼,表现出凛然正气。朵儿只班率部投靠朝廷,熊鼎觉察其中有诈,不久叛寇果然作乱,并胁迫他北还,他维护正义,责骂叛寇,最终被杀。

解析:选C。“被诬贪污行贿”“依法释放”文中无依据。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)鼎至,奏罢不职有司数十辈,列部肃清。

译文:________________________________________________________________________

(2)帝遣使慰劳,赐裘帽,复遣中使赵成召鼎。

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)熊鼎到任,奏请罢免不称职的官员数十人,各个部门安定清平。(2)皇上派遣使者慰劳,赐给裘皮衣服和帽子,又派中使赵成宣召熊鼎。

参考译文:

熊鼎,字伯颍,临川人。元末时在乡试中举,执掌龙溪书院。江西发生寇乱。熊鼎聚合乡兵自守。陈友谅多次胁迫他投降,他不理睬。邓愈镇守江西,多次邀请他来相见,惊奇于他的才华。向皇上推荐。太祖想授给他官职,他用母亲年老需要赡养推辞了,于是留在邓愈的将军府中,参与谋划军事。母亲去世后熊鼎守孝期满,皇帝召他到京城,授予他德清县丞(的职位)。松江平民钱鹤皋反叛,邻近地区大为惊恐,熊鼎冷静地控制了本县局面。升任起居注,奉诏搜求可以引以为戒的旧事例,写在新宫殿的墙壁上。舍人耿忠出使广信回来,将郡县官员违法的情况上奏皇帝,皇帝要派御史去察访他们。而当时已经颁发大赦令,丞相李善长两次进谏(要求不派御史)都未被采纳。熊鼎偕同给事中尹正进言说:“朝廷在四方广布信用,又因小事派出御史,会失去信用,而且亵渎天威。”皇帝沉默了好久,终于没有派御史去。洪武元年,新设浙江按察司,熊鼎任佥事,分管台州、温州。台州、温州自从被方氏窃据以后,聚集了伪官悍将两百多人,都非常凶暴蛮横。熊鼎将他们全部迁到长江、淮河之间,百姓才安定下来。平阳知州梅镒犯了贪赃罪,(自己)不停地辩解,几百个平民都申诉知州无罪。熊鼎正要听从民意释放他,有一个小吏向熊鼎禀告道:“如果释放了知州,(皇上)问起我们徇私故纵罪来怎么办呢?”熊鼎叹息说:“法律是用来诛杀罪人的,我敢因为怕被责罚而诛杀无辜吗!”释放了梅镒,将情况上奏皇帝,皇帝回复照此执行。宁海平民陈德仲支解了黎异,黎异的妻子多次上告不得申冤。熊鼎就逮捕了陈德仲,审讯得知实情,立刻就治了他的罪。这年秋天,山东刚刚平定,皇帝设置了按察司,又叫熊鼎做佥事。熊鼎到任,奏请罢免不称职的官员数十人,各个部门安定清平。熊鼎要考查官吏的好坏,于是命令郡县各备两份日历,每天记下所处理的诉讼钱粮等事,一份留在郡县,一份上报御史台,递相更换,按日历查考,下面的官吏没有敢隐瞒的。八年,西部的朵儿只班率领部落来归附,调熊鼎为岐宁卫经历。到了那里,熊鼎发觉敌寇是假投降,他悄悄地将情况详加论列,报告皇帝。皇上派遣使者慰劳,赐给裘皮衣服和帽子,又派中使赵成宣召熊鼎。熊鼎动身后,敌寇果然反叛,胁迫熊鼎折回北方。熊鼎对他们申明大义,斥骂他们,于是与赵成和知事杜寅都被杀。

三、类文阅读

阅读下面一首唐诗,回答10~12题。

垂老别

杜 甫

四郊未宁静,垂老不得安。

子孙阵亡去,焉用身独完?

投杖出门去,同行为辛酸。

幸有牙齿存,所悲骨髓干。

男儿既介胄,长揖别上官。

老妻卧路啼,岁暮衣裳单。

孰知是死别,且复伤其寒。

此去必不归,还闻劝加餐。

土门壁甚坚,杏园度亦难。

势异邺城下,纵死时犹宽。

人生有离合,岂择衰盛端。

忆昔少年时,迟回竟长叹。

万国尽征戍,烽火被冈峦。

积尸草木腥,流血川原丹。

何乡为乐土,安敢尚盘桓!

弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。

10.“孰知是死别”和“此去必不归”这两句对它们各自的下一句而言有什么作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:这两句给各自下一句设置了一个特定背景“是死别”“必不归”,使“伤其寒”“劝加餐”这些平常话语产生了动人心魄的艺术效果。

11.结尾一节留下了怎样不尽的意境?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:尽管老人深明大义走上前线,但毕竟他的身世遭遇和现实情况都使他的应征具有极为深重的悲剧性,老人将有怎样的遭遇等着他?扔在家中的孤苦伶仃的老妻还能活下去吗?战局会如老人宽慰妻子时估计的那样发展吗?这一切留待人们思考。

12.比较《垂老别》中的送别描写与《兵车行》中的送别描写的异同,作者的思想感情有什么不同?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:都写的是因战争带来的生离死别和战争给广大群众带来的痛苦。

《垂老别》写的是一个典型形象,《兵车行》写的是广泛的社会场景;《垂老别》重在描写人物复杂细腻的心理情感,《兵车行》从现象到本质进行因果分析;《垂老别》中的人物深明大义参加正义的战争,《兵车行》中的役夫反对不义的开边战争。作者在《兵车行》中反对统治者的开边战争,在《垂老别》中既同情人民在战争中的苦难,又对他们的参战行动予以赞赏。

四、语用创新

13.根据语境填上恰当的诗句。

随便翻阅杜诗,都可以读出大把大把的泪水来:杜甫为自己壮志未酬、报国无门而哭,“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时”;为百姓颠沛流离、家破人亡而哭,“__________________”;为国家烽烟四起、兵戈不断而哭,“________________”;为英雄鞠躬尽瘁、死而后已而哭,“__________________”;为壮士赴汤蹈火、万死不辞而哭,“都人回面向北啼,日夜更望官军至”……他的泪水是滔滔雄波滚滚岩浆,一滴滴都是沥血大爱,一声声都是冲霄大恨,不哭则已,一哭,往往成为虎吼龙吟,感天动地的绝唱!杜甫哭父老乡亲艰难苦恨,哭山河破碎,国家分裂,哭英雄志士抱负成空……唯独不哭自己,他心中装着祖国和人民,他忘记了个人的生死安危,杜甫是一个大英雄,巨笔写信史,铁肩担道义,壮哉杜诗!

诗句:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:感时花溅泪,恨别鸟惊心 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

14.寂寞因人而异,请仿照示例,写出一两个人物的寂寞。要求:符合人物身份或思想性格;使用比喻或排比手法;不超过30字。

示例:卡夫卡是一只寒鸦,寂寞地在一座找不到入口或出口的“城堡”里飞翔。

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

答案:(1)孔子是一只孤雁,寂寞的双翅飞过多少晨昏;(2)曹雪芹如雪的寂寞,是黛玉的葬花,是宝玉的悲歌,是十年血泪。

一、语段阅读

阅读《兵车行》,完成后面的题目。

兵车行

杜 甫

车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。

耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。

道旁过者问行人,行人但云点行频。

或从十五北防河,便至四十西营田。

去时里正与裹头,归来头白还戍边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

君不闻,汉家山东二百州,千村万落生荆杞。

纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。

况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。

长者虽有问,役夫敢申恨?

且如今年冬,未休关西卒。

县官急索租,租税从何出?

信知生男恶,反是生女好。

生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。

君不见青海头,古来白骨无人收。

新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

1.括号中对加点词的解释正确的一项是( )

A.牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄(冲)

B.纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西(介词,将)

C.县官急索租,租税从何出(天子、朝廷)

D.君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞(山东省,古称鲁)

解析:选A。B.扶;C.代指官府;D.古代指华山以东的地区。

2.下列诗句解释正确的一项是( )

A.耶娘妻子走相送——父母和老婆都迈着沉重的步子走来送别他。

B.行人但云点行频——路上经过的人都说是频繁地按户籍册征调壮丁。

C.信知生男恶——确实知道生的男孩很凶狠。

D.武皇开边意未已——武皇用武力开拓疆土的欲望还没有完结。

答案:D

3.对诗文中的数量词解说有误的一项是( )

A.或从十五北防河,便至四十西营田——准确反映数量。

B.陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑——准确反映数量。

C.烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯——夸张数量。

D.君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞——大致估计。

解析:选B。本处为夸张数量。

4.对诗句的修辞手法解说不正确的一项是( )

A.或从十五北防河,便至四十西营田(对偶)

B.去时里正与裹头,归来头白还戍边(对比)

C.边庭流血成海水,武皇开边意未已(夸张)

D.县官急索租,租税从何出(顶真、设问)

答案:D

二、语言运用

5.将下面的句子排列成一段通顺连贯的话,并将序号填在后面的横线上。

①杜甫的一生,主要表现为生不逢时的忧患

②他所具有的认真的个性也使他难于在这个时代有所作为

③杜甫所处的时代,是一个危机四伏的时代

④这就使他在诗中时时流露出这种悲哀来

⑤这个时代未能给他提供一个施展才干,实现理想的环境和机会

⑥比如杜甫的《倦夜》一诗最能说明此种忧患心态

答:________________________________________________________________________

答案:①③⑤②④⑥

6.阅读下面一段话,试概括出“草根文化”的四个主要特性。

社会学家、民俗学家艾君在《改革开放30周年解读》中对草根文化这样界定:“草根文化,属于一种在一定时期内由一些特殊的群体、在生活中形成的一种特殊的社会文化潮流,它实际是一种‘副文化、亚文化’现象。它具有平民文化的特质,属于一种没有特定规律和标准可循的社会文化现象,是一种动态的、可变的文化现象。它有区别于阳春白雪的雅文化、上流文化、宫廷文化以及传统文化。”他认为。健康向上的“草根文化”会形成对主流文化的重要补充,但愚昧落后的“草根文化”无可否认也会对传统意义上的主流文化带来辐射、腐蚀和冲击。

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:①社会性 ②平民性 ③动态性(或可变性) ④两面性(答“非主流性”亦可)

一、基础考查

1.下列词语中加点的字,读音全都正确的一组是( )

A.车辇(niǎn) 羞赧(nǎn ) 凭轩(xuān) 宵衣旰(ɡàn)

B.潜行(qián) 荆杞(qǐ) 黄鹂(lí) 天崩地坼(chè)

C.伉丽(kànɡ) 崔嵬(wéi) 乾坤(qián) 妍媸毕露(chī)

D.倚靠(yǐ) 云鬓(bìn) 戎马(rónɡ) 敷衍塞责(sè)

解析:选D。A项中“旰”应读“ɡàn”;B项中“坼”应读“chè”;C项中“嵬”应读“wéi”。

2.解释下列各句中加点词的含义。

(1)耶娘妻子走相送________________________________________________________________________

(2)或从十五北防河________________________________________________________________________

(3)汉家山东二百州________________________________________________________________________

(4)未休关西卒________________________________________________________________________

(5)一去紫台连朔漠________________________________________________________________________

(6)环珮空归夜月魂________________________________________________________________________

答案:(1)爹娘 (2)古代专指黄河 (3)古代秦居华山以西,华山以东统称山东 (4)函谷关以西 (5)即紫宫,皇宫

(6)古代衣带上系的玉珮

3.请指出下列各句所运用的修辞方法。

(1)哭声直上干云霄________________________________________________________________________

(2)道旁过者问行人,行人但云点行频________________________________________________________________________

(3)被驱不异犬与鸡________________________________________________________________________

(4)新鬼烦冤旧鬼哭________________________________________________________________________

(5)飘飘何所似,天地一沙鸥________________________________________________________________________

(6)盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅________________________________________________________________________

答案:(1)夸张 (2)顶针 (3)比喻 (4)互文 (5)比喻 (6)对偶

4.《兵车行》中的“行”原是________的一种体裁,杜甫的《兵车行》没有沿用古题,而是缘事而发,深刻反映__________________,而全篇的“诗眼”是________几个字。

答案:古诗 穷兵黩武给人民造成的巨大灾难 点行频

5.名句默写。

(1)《兵车行》中揭露唐王朝穷兵黩武罪恶的一句是:

________________________,________________________。

(2)《咏怀古迹五首(其三)》概括昭君不幸一生的名句是:

________________________,________________________。

(3)《客至》中叙写主人待客情节的名句是:

________________________,________________________。

(4)《旅夜抒怀》中表达对命运多舛激愤之情的名句是:

________________________,________________________。

(5)《望岳》中表达由望山而产生登山愿望的名句是:

________________________,________________________。

答案:(1)边庭流血成海水 武皇开边意未已 (2)一去紫台连朔漠 独留青冢向黄昏 (3)盘飧市远无兼味 樽酒家贫只旧醅(4)名岂文章著 官应老病休 (5)会当凌绝顶 一览众山小

二、文言训练

(2011年高考全国卷)阅读下面的文言文,完成6~9题。

熊鼎,字伯颍,临川人。元末举于乡,长龙溪书院。江西寇乱,鼎结乡兵自守。陈友谅屡胁之,不应。邓愈镇江西,数延见,奇其才,荐之。太祖欲官之,以亲老辞,乃留愈幕府赞军事。母丧除,召至京师,授德清县丞。松江民钱鹤皋反,邻郡大惊,鼎镇之以静。迁起居注,承诏搜括故事可惩戒者,书新宫壁间。舍人耿忠使广信还,奏郡县官违法状,帝遣御史廉之。而时已颁赦书,丞相李善长再谏不纳,鼎偕给事中尹正进曰:“朝廷布大信于四方,复以细故烦御史,失信,且亵威。”帝默然久之,乃不遣御史。洪武改元,新设浙江按察司,以鼎为佥事,分部台、温。台、温自方氏窃据,伪官悍将二百人,暴横甚。鼎尽迁之江、淮间,民始安。平阳知州梅镒坐赃,辨不已,民数百咸诉知州无罪。鼎将听之,吏白鼎:“释知州,如故出何?”鼎叹曰:“法以诛罪,吾敢畏谴,诛无罪人乎!”释镒,以情闻,报如其奏。宁海民陈德仲支解黎异,异妻屡诉不得直。鼎乃逮德仲,鞫实,立正其罪。是秋,山东初定,设按察司,复以鼎为佥事。鼎至,奏罢不职有司数十辈,列部肃清。鼎欲稽官吏利弊,乃令郡县各置二历,日书所治讼狱钱粟事,一留郡县,一上宪府,递更易,按历钩考之,莫敢隐者。八年,西部朵儿只班率部落内附,改鼎岐宁卫经历。既至,知寇伪降,密疏论之。帝遣使慰劳,赐裘帽,复遣中使赵成召鼎。鼎既行,寇果叛,胁鼎北还。鼎责以大义,骂之,遂与成及知事杜寅俱被杀。

(节选自《明史·熊鼎传》)

6.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是( )

A.元末举于乡,长龙溪书院 长:执掌

B.江西寇乱,鼎结乡兵自守 结:聚合

C.邓愈镇江西,数延见 延:招聘

D.乃留愈幕府赞军事 赞:辅佐

解析:选C。延:邀请,召请。

7.以下各组句子中,全都表明熊鼎处事精细求实的一组是( )

①太祖欲官之,以亲老辞 ②复以细故烦御史 ③吾敢畏谴,诛无罪人乎 ④乃逮德仲,鞫实,立正其罪 ⑤按历钩考之,莫敢隐者 ⑥知寇伪降,密疏论之

A.①②⑤ B.①④⑥

C.②③④ D.③⑤⑥

解析:选D。①说其孝,②说其劝皇帝讲信用。

8.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )

A.熊鼎卓有才能,处变不惊。他深受邓愈器重,留在邓手下任职;为母亲守孝后担任德清县丞,其时松江有人叛乱,邻郡惊恐,他冷静地控制了本县局面。

B.熊鼎思虑周详,维护朝廷威信。广信郡县官员违法,皇上已颁发赦令,此时又要查究;熊鼎认为朝廷应取信天下,不应为小事出尔反尔,皇上这才作罢。

C.熊鼎治政有方,坚持依法办事。分管台、温事务时,他迁走凶恶残暴的官将,百姓方才安定;平阳知州梅镒被诬贪污行贿,他听从民意,依法予以释放。

D.熊鼎面对威逼,表现出凛然正气。朵儿只班率部投靠朝廷,熊鼎觉察其中有诈,不久叛寇果然作乱,并胁迫他北还,他维护正义,责骂叛寇,最终被杀。

解析:选C。“被诬贪污行贿”“依法释放”文中无依据。

9.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)鼎至,奏罢不职有司数十辈,列部肃清。

译文:________________________________________________________________________

(2)帝遣使慰劳,赐裘帽,复遣中使赵成召鼎。

译文:________________________________________________________________________

答案:(1)熊鼎到任,奏请罢免不称职的官员数十人,各个部门安定清平。(2)皇上派遣使者慰劳,赐给裘皮衣服和帽子,又派中使赵成宣召熊鼎。

参考译文:

熊鼎,字伯颍,临川人。元末时在乡试中举,执掌龙溪书院。江西发生寇乱。熊鼎聚合乡兵自守。陈友谅多次胁迫他投降,他不理睬。邓愈镇守江西,多次邀请他来相见,惊奇于他的才华。向皇上推荐。太祖想授给他官职,他用母亲年老需要赡养推辞了,于是留在邓愈的将军府中,参与谋划军事。母亲去世后熊鼎守孝期满,皇帝召他到京城,授予他德清县丞(的职位)。松江平民钱鹤皋反叛,邻近地区大为惊恐,熊鼎冷静地控制了本县局面。升任起居注,奉诏搜求可以引以为戒的旧事例,写在新宫殿的墙壁上。舍人耿忠出使广信回来,将郡县官员违法的情况上奏皇帝,皇帝要派御史去察访他们。而当时已经颁发大赦令,丞相李善长两次进谏(要求不派御史)都未被采纳。熊鼎偕同给事中尹正进言说:“朝廷在四方广布信用,又因小事派出御史,会失去信用,而且亵渎天威。”皇帝沉默了好久,终于没有派御史去。洪武元年,新设浙江按察司,熊鼎任佥事,分管台州、温州。台州、温州自从被方氏窃据以后,聚集了伪官悍将两百多人,都非常凶暴蛮横。熊鼎将他们全部迁到长江、淮河之间,百姓才安定下来。平阳知州梅镒犯了贪赃罪,(自己)不停地辩解,几百个平民都申诉知州无罪。熊鼎正要听从民意释放他,有一个小吏向熊鼎禀告道:“如果释放了知州,(皇上)问起我们徇私故纵罪来怎么办呢?”熊鼎叹息说:“法律是用来诛杀罪人的,我敢因为怕被责罚而诛杀无辜吗!”释放了梅镒,将情况上奏皇帝,皇帝回复照此执行。宁海平民陈德仲支解了黎异,黎异的妻子多次上告不得申冤。熊鼎就逮捕了陈德仲,审讯得知实情,立刻就治了他的罪。这年秋天,山东刚刚平定,皇帝设置了按察司,又叫熊鼎做佥事。熊鼎到任,奏请罢免不称职的官员数十人,各个部门安定清平。熊鼎要考查官吏的好坏,于是命令郡县各备两份日历,每天记下所处理的诉讼钱粮等事,一份留在郡县,一份上报御史台,递相更换,按日历查考,下面的官吏没有敢隐瞒的。八年,西部的朵儿只班率领部落来归附,调熊鼎为岐宁卫经历。到了那里,熊鼎发觉敌寇是假投降,他悄悄地将情况详加论列,报告皇帝。皇上派遣使者慰劳,赐给裘皮衣服和帽子,又派中使赵成宣召熊鼎。熊鼎动身后,敌寇果然反叛,胁迫熊鼎折回北方。熊鼎对他们申明大义,斥骂他们,于是与赵成和知事杜寅都被杀。

三、类文阅读

阅读下面一首唐诗,回答10~12题。

垂老别

杜 甫

四郊未宁静,垂老不得安。

子孙阵亡去,焉用身独完?

投杖出门去,同行为辛酸。

幸有牙齿存,所悲骨髓干。

男儿既介胄,长揖别上官。

老妻卧路啼,岁暮衣裳单。

孰知是死别,且复伤其寒。

此去必不归,还闻劝加餐。

土门壁甚坚,杏园度亦难。

势异邺城下,纵死时犹宽。

人生有离合,岂择衰盛端。

忆昔少年时,迟回竟长叹。

万国尽征戍,烽火被冈峦。

积尸草木腥,流血川原丹。

何乡为乐土,安敢尚盘桓!

弃绝蓬室居,塌然摧肺肝。

10.“孰知是死别”和“此去必不归”这两句对它们各自的下一句而言有什么作用?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:这两句给各自下一句设置了一个特定背景“是死别”“必不归”,使“伤其寒”“劝加餐”这些平常话语产生了动人心魄的艺术效果。

11.结尾一节留下了怎样不尽的意境?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:尽管老人深明大义走上前线,但毕竟他的身世遭遇和现实情况都使他的应征具有极为深重的悲剧性,老人将有怎样的遭遇等着他?扔在家中的孤苦伶仃的老妻还能活下去吗?战局会如老人宽慰妻子时估计的那样发展吗?这一切留待人们思考。

12.比较《垂老别》中的送别描写与《兵车行》中的送别描写的异同,作者的思想感情有什么不同?

答:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:都写的是因战争带来的生离死别和战争给广大群众带来的痛苦。

《垂老别》写的是一个典型形象,《兵车行》写的是广泛的社会场景;《垂老别》重在描写人物复杂细腻的心理情感,《兵车行》从现象到本质进行因果分析;《垂老别》中的人物深明大义参加正义的战争,《兵车行》中的役夫反对不义的开边战争。作者在《兵车行》中反对统治者的开边战争,在《垂老别》中既同情人民在战争中的苦难,又对他们的参战行动予以赞赏。

四、语用创新

13.根据语境填上恰当的诗句。

随便翻阅杜诗,都可以读出大把大把的泪水来:杜甫为自己壮志未酬、报国无门而哭,“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时”;为百姓颠沛流离、家破人亡而哭,“__________________”;为国家烽烟四起、兵戈不断而哭,“________________”;为英雄鞠躬尽瘁、死而后已而哭,“__________________”;为壮士赴汤蹈火、万死不辞而哭,“都人回面向北啼,日夜更望官军至”……他的泪水是滔滔雄波滚滚岩浆,一滴滴都是沥血大爱,一声声都是冲霄大恨,不哭则已,一哭,往往成为虎吼龙吟,感天动地的绝唱!杜甫哭父老乡亲艰难苦恨,哭山河破碎,国家分裂,哭英雄志士抱负成空……唯独不哭自己,他心中装着祖国和人民,他忘记了个人的生死安危,杜甫是一个大英雄,巨笔写信史,铁肩担道义,壮哉杜诗!

诗句:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

答案:感时花溅泪,恨别鸟惊心 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄 出师未捷身先死,长使英雄泪满襟

14.寂寞因人而异,请仿照示例,写出一两个人物的寂寞。要求:符合人物身份或思想性格;使用比喻或排比手法;不超过30字。

示例:卡夫卡是一只寒鸦,寂寞地在一座找不到入口或出口的“城堡”里飞翔。

(1)________________________________________________________________________

(2)________________________________________________________________________

答案:(1)孔子是一只孤雁,寂寞的双翅飞过多少晨昏;(2)曹雪芹如雪的寂寞,是黛玉的葬花,是宝玉的悲歌,是十年血泪。

同课章节目录

- 《唐诗宋词选读》

- “风神初振“的初唐诗

- 声律风骨兼备的盛唐诗

- 豪放飘逸的李白诗

- 沉郁顿挫的杜甫诗

- 创新求变的中唐诗

- 诗国余晖中的晚唐诗

- 展苞初放的唐五代词

- “格高韵远”的北宋词(一)

- “新天下耳目”的东坡词

- “格高韵远“的北宋词(二)

- “极其工”、“极其变”的南宋词

- “龙腾虎掷“的稼轩词

- 《写作》目录

- 修辞立其诚 ——写真话,抒真情

- 借我一双慧眼——观察、选择、提炼

- 走好关键的前两步——审题与立意

- 世间惟有情难画 ——情感的传达

- 于细微处见精神 ——细节描写

- 文似看山不喜平——叙事贵曲

- 敢于说出“我认为“——论点与论据

- 论如析薪 贵能破理——议论文的分析

- 顺理而成章-- 议论文的结构

- 用形象说话一一文学写作

- 言之无文,行而不远一语言的锤炼

- 好文章是改出来的——修改

- 《传记选读》目录

- 传记告诉我们什么……——解读传主 体验人生

- 穿越时空的思想火炬 ——传主与时代

- 心心相印 肝胆相照 ——传主与作者

- 异彩纷呈 千姿百态 ——传记体类举隅

- 以小见大 妙笔生花——传记的细节与事件

- 纪实与虚构 ——传记的想像艺术

- 《《红楼梦》选读》

- 红楼概观

- 红楼品鉴

- 红楼研讨

- 《鲁迅作品选读》

- 代序:回忆鲁迅先生(萧红)

- 感受鲁迅(一) ——父亲与儿子

- 感受鲁迅(二) ——儿时故乡的蛊惑

- 阅读鲁迅(一) ——人与动物

- 阅读鲁迅(二) ——人·鬼·神

- 阅读鲁迅(三) ——生命元素的想象

- 阅读鲁迅(四) ——睁了眼看

- 阅读鲁迅(五) ——另一种“看”

- 阅读鲁迅(六) ——奴才与革命战士

- 阅读鲁迅(七) ——生命的路

- 阅读鲁迅(八) ——自己做主,说自己的话

- 研究与言说鲁迅

- 《史记》选读

- 唯倜傥非常之人称焉——司马迁其人其事

- 学究天人 体贯古今——《史记》的体例

- 不虚美 不隐恶——《史记》的史家传统

- 读其书想见其为人——《史记》的理想人格

- 摹形传神 千载如生——《史记》的人物刻画艺术

- 善叙事理其文疏荡——《史记》的叙事艺术

- 正史鼻祖 文章大宗——《史记》的影响

- 《中外戏剧名著选读》

- 戏剧:剧场的艺术

- 动作:戏剧的核心

- 泪水与笑声

- 舞台上的时空

- 鲜活的容颜

- 寻找与等待:现代派的新突破

- 从剧本到舞台

- 《语言规范与创新》

- 第一专题 做文化家园的守望者

- 第二专题 讲普通话是我们的骄傲

- 第三专题 尊重并善待汉字

- 第四专题 轻薄用词哂未休

- 第五专题 词类家族的奥秘

- 第六专题 语言

- 第七专题 给语言插上音乐的翅膀

- 第八专题 化平淡为神奇

- 第九专题 为表达而变语言之“法”

- 第十专题 给语言绣上几道花边儿

- 《论语》选读

- 从孔子到孟子

- 人的起点

- 仁者爱人

- 修养的境界

- 学问之道

- 人与文化

- 立言

- 儒家之道

- 研究论孟

- 《短篇小说选读》

- 在酒楼上

- 看不见的珍藏

- 万事通

- 秋天

- 英雄的舞蹈

- 彩虹

- 纪念爱米丽的一朵玫瑰花

- 高女人和她的矮丈夫

- 交叉小径的花园—献给维克托里亚·奥坎

- 溪鳗—矮凳桥的鱼非鱼小酒家

- 伊豆的舞女

- 杀人者

- 魔桶

- 鉴赏家

- 《实用阅读》

- 由浅显走入深妙—科普文章的阅读

- 感受逻辑的力量—论述类文章的阅读

- 领略归纳梳理的艺术—综述类文章的阅

- 管钥在手—书序的阅读

- 打开辞典—条目的阅读

- 面对图表—非连续文本的阅读

- 《现代散文选读》

- 活生生的“这一个”

- 难以忘怀的故事

- 是什么让我们感动

- 文字绘出的图画

- 人与物的对话

- 感性与理性同样有力

- 唐宋八大家散文选读

- 辩论

- 杂说

- 杂记

- 游记

- 书序

- 赠序

- 奏议

- 书信

- 传状

- 祭文

- 碑志

- 附录